-

Intervista a Umberto Cocco

Intervista a Umberto Cocco L'intervista si apre con una breve presentazione del giornalista Umberto Cocco. Fin dall’inizio ha collegato il culto di San Costantino alla schiavitù in Sardegna, facendo riferimento alla leggenda sullo schiavo di Scano Montiferro, liberato da San Costantino e che, in segno di gratitudine, avrebbe costruito la chiesa sul Monte Isei. Secondo il giornalista Cocco, a Scano Montiferro questa memoria è forse più viva rispetto a Sedilo, dove invece vengono tramandate diverse storie locali, come quella secondo cui San Costantino avrebbe salvato il paese dall’imposizione di tasse da parte dell’esercito piemontese.

Tuttavia, l’esperto ha ammesso di non conoscere molti dettagli sul collegamento diretto tra il culto e la schiavitù.

Si è poi soffermato sull’importanza del culto di San Costantino, sottolineando come oggi abbia assunto grande rilevanza, talvolta eccessiva, mentre in passato non rappresentava la devozione principale. Negli anni Duemila, l’amministrazione aveva commissionato una ricerca agli archivisti di Cagliari, dalla quale emerse che fino all’Ottocento il nome Costantino non veniva attribuito ai figli appena nati. Se il culto fosse stato così centrale, sostiene Cocco, il nome sarebbe stato più diffuso. In effetti, esso compare tardivamente ed è presente soprattutto in alcune zone della Sardegna come Sassari, Olzai e Orotelli, non lontano da Sedilo.

Per quanto riguarda gli ex voto presenti nella chiesa, il giornalista afferma che molti sono scomparsi nel tempo, in parte perché alcuni sacerdoti non li ritenevano esponibili e in parte perché fino a pochi anni gli ex voto da parte dei sedilesi erano molto rari.

Secondo l’esperto, il culto non apparteneva realmente alla comunità sedilese fino al Novecento, quando il paese decise di appropriarsene, soprattutto in relazione all’Ardia. Oggi, infatti, il rito risulta fortemente centrato sull’Ardia stessa, mentre la devozione verso San Costantino appare marginale, soprattutto tra i giovani, e teme che in futuro questa tendenza possa accentuarsi ulteriormente.

L’intervista si è conclusa con il consenso alla pubblicazione per fini di studio e di ricerca.

-

Intervista Giovanni Melis

Intervista Giovanni Melis Nel corso della ricerca si è rivelato fondamentale il contributo del confratello ed ex presidente Giovanni Melis, il quale ha chiarito il legame tra schiavitù e l’Arciconfraternita, definendolo piuttosto marginale. Questo esperto ha spiegato che l’Arciconfraternita fu fondata da venti ex schiavi, i quali, al momento della costituzione, non erano più in stato di schiavitù. Si presume, sebbene non vi siano fonti scritte che lo attestino con certezze, che fossero stati liberati dall’Arciconfraternita dei Genovesi e successivamente condotti a Cagliari. Una volta giunti in città, chiesero aiuto ai padri agostiniani, dai quali furono accolti e gradualmente introdotti nella società locale.

Con il passare del tempo, questi ex schiavi sentirono la necessità di restituire quanto ricevuto, offrendo il proprio servizio alla comunità e, in particolare, aiutando le persone più deboli. In seguito, con il sostegno di alcuni confratelli dell’Arciconfraternita dei Genovesi, diedero vita a una nuova confraternita, quella della Madonna d’Itria, che essi già veneravano durante il periodo della schiavitù.

Il confratello ha inoltre sottolineato che la Madonna d’Itria era conosciuta anche come Madonna del Buon Cammino, poiché ritenuta guida delle persone sul giusto percorso di vita. Esistono infatti confraternite che assumono il nome di Confraternite del Buon Cammino o dei Viandanti, come nel caso di Sassari.

Il riconoscimento ufficiale dell’Arciconfraternita raggiunse il suo apice nel 1607, con la bolla di papa Paolo V, che ne sancì lo status di confraternita dotata di diritti e doveri ecclesiastici. Nel 1625 la confraternita viene affiliata alla cerchia di Sant’Agostino di Roma, ottenendo anche il titolo di Arciconfraternita.

Lo scopo principale di questa è l’aiuto ai poveri e ai bisognosi, con particolare attenzione alle donne in stato di necessità, come ad esempio le ragazze madri. L’Arciconfraternita offre sostegno anche ai confratelli in difficoltà, tuttavia, per rispetto della privacy, non vengono resi noti i dettagli degli aiuti forniti pur essendo noto all’interno della comunità che tali interventi avvengono.

L’Arciconfraternita si distingue dalle altre anche per la sua struttura interna: non esistono le figure del priore o della priora, ma solo confratelli e consorelle che costituiscono un unico gruppo. L’abito è uguale sia per gli uomini sia per le donne e anche la carica di presidente può essere ricoperta da una donna, evento che si è già verificato in passato. Di questo aspetto l’Arciconfraternita si dichiara particolarmente orgogliosa.

L’intervista si conclude con il consenso da parte di Giovanni Melis a pubblicare l’intervista per fini di studio e di ricerca.

-

Intervista Antonio Esposito Ordine Mercedario

Intervista Antonio Esposito Ordine Mercedario L’intervista si apre con il racconto della nascita dell’Ordine Mercedario nel 1218 a Barcellona. La guida ha sottolineato come il fondatore dell’Ordine, Pietro Nolasco, fosse un laico, ribadendo più volte che la santità fosse accessibile a tutti. Nolasco era un ricco mercante di stoffe che, viaggiando, si rese conto della diffusa povertà e della schiavitù presenti nel mondo, da questa consapevolezza nacque un profondo cambiamento nella sua vita, che lo portò a donare i propri beni ai poveri e ai prigionieri.

Secondo il racconto, Pietro Nolasco ebbe successivamente una visione della Madonna della Mercede, che gli chiese di fondare un ordine religioso dedicato al riscatto degli schiavi. Iniziò così, insieme ai suoi compagni, a raccogliere denaro per pagare il riscatto dei prigionieri. Tra le figure centrali vi era il cosiddetto frate cercatore, incaricato a reperire le somme necessarie e di consegnarle per la liberazione degli schiavi. La guida ha inoltre spiegato che molte opere presenti nella sagrestia raffigurano proprio queste scene: i frati trattavano con i saraceni, che spesso richiedevano somme sempre più elevate. In alcuni casi, il responsabile della questua offriva persino la propria vita in cambio della liberazione del prigioniero. Tra il Trecento e il Quattrocento, secondo quanto riferito, circa cinquecento frati mercedari persero la vita in modo violento, impiccati, bruciati vivi, lapidati o squarciati nel tentativo di riscattare gli schiavi.

Un episodio particolarmente significativo per la Sardegna riguarda i carlofortini, deportati in Tunisia e riscattati uno alla volta dai padri mercedari. Per questo motivo ancora oggi, i carlofortini si recano a Cagliari portando la Madonna dello Schiavo, in segno di ringraziamento alla Vergine e ai padri mercedari per la liberazione dalla schiavitù.

L’intervista si chiude con un invito di Antonio Esposito alla popolazione a visitare il Santuario di Bonaria e a scoprirne la storia; infine, esprime il suo consenso alla pubblicazione dell’intervista per fini di studio e di ricerca.

-

Intervista ad Andrea Luxoro

Intervista ad Andrea Luxoro Secondo l’esperto, il culto è legato all’esperienza tragica dell’incursione barbaresca compiuta dai tunisini nel 1798. Nella notte fra il 2 e il 3 settembre si verificò il famoso sacco di Carloforte, durante il quale una parte della popolazione fu ridotta in schiavitù e deportata in Tunisia. Tra gli schiavi vi era Nicola Moretto, che il 15 novembre 1800, in un giardino della Tunisia, ritrovò il simulacro della Madonna dello Schiavo in circostanze misteriose, definite quasi miracolose da un attestato del prefetto di Tunisi.

Successivamente Andrea si sofferma sull’importanza che la Madonna dello Schiavo ha per sé stesso e per la comunità di Carloforte, definendola una delle devozioni più significative della sua vita. Il culto, infatti non riguarda soltanto una scelta individuale, ma assume una dimensione collettiva, rafforzando il senso di appartenenza alla comunità. Andrea Luxoro ha raccontato di aver sempre partecipato alle celebrazioni, rientrando da Cagliari a Carloforte, sia per la festa del 15 novembre, legata al ritrovamento del simulacro, sia per quella del 2 settembre, che ricorda l’incursione barbaresca. Quest’ultima è caratterizzata da un tono più sobrio e solenne.

La modalità delle celebrazioni è cambiata nel tempo: documenti storici mostrano che inizialmente veniva commemorata soltanto la data del 2 settembre; nel 1924 don Gabriele Pagani istituì la festa del 15 novembre e, dalla seconda metà del Novecento, entrambe le ricorrenze vennero mantenute.

Attualmente la festa si arricchisce di nuovi momenti rituali, tra cui la processione del trasferimento del simulacro dal suo santuario alla chiesa parrocchiale di San Carlo, che avviene il 5 novembre, vigilia dell’inizio della novena. In passato tale trasferimento avveniva in forma privata, mentre oggi è accompagnato dai giovani e assume forme sempre più solenni. Il rientro del simulacro nella sua chiesa avviene la settimana successiva alla festa, ma qualora la celebrazione cada in un giorno successivo al giovedì, il rientro non avviene la domenica immediatamente successiva, ma quella seguente, con una permanenza di circa quindici giorni nella parrocchia di San Carlo.

La festa comprende anche altri momenti significativi: i carlofortini residenti nell’area del Cagliaritano celebrano la Madonna dello Schiavo presso il Santuario di Nostra Signora di Bonaria, ricordando anche l’intervento dell’Ordine della Mercede per la liberazione degli schiavi. Un’ulteriore celebrazione si svolge in Liguria, alla fine di novembre, presso la parrocchia dell’Immacolata di Pegli, con la partecipazione dei carlofortini residenti in quella regione.

Infine, l’esperto ha sottolineato come il concetto di schiavitù venga tramandato ai carlofortini fin dall’infanzia, attraverso il racconto dell’incursione e della storia della Madonna dello Schiavo. Di conseguenza, le forme devozionali legate alla Madonna veicolano, anche involontariamente, la consapevolezza della schiavitù anche tra le generazioni più giovani.

L’intervista si conclude con il consenso di Andrea alla pubblicazione dei contenuti per fini di studio e di ricerca.

-

Intervista a Mauro Salis a Cagliari

Intervista a Mauro Salis a Cagliari Durante l’intervista, l’attenzione si è concentrata fin da subito sul rapporto tra la Madonna del Rimedio e la schiavitù in Sardegna. Secondo Mauro Salis, la Madonna del Rimedio è conosciuta anche con il titolo di Madonna del Riscatto: due denominazioni differenti che fanno riferimento alla medesima manifestazione mariana.

Il docente ha spiegato che tali devozioni sono patrocinate dall’Ordine dei Trinitari, un ordine religioso medievale, la cui finalità principale era il riscatto delle persone ridotte in schiavitù. Il riscatto avveniva attraverso la raccolta di elemosine, necessarie a raggiungere una somma richiesta dai detentori degli schiavi per la loro liberazione. Nel corso di queste attività, la richiesta di elemosine era accompagnata da argomentazioni religiose, preghiere e invocazione alla Madonna nella sua titolazione di Riscatto.

Come sottolineato dal docente esperto, il termine riscatto è ancora oggi corrente nella lingua italiana e chiarisce il collegamento semantico tra la liberazione degli schiavi e la devozione mariana.

Nel contesto sardo, lo storico dell’arte ha evidenziato come il riscatto fosse quasi sempre legato a schiavi sardi di fede cristiana, catturati durante le cosiddette incursioni barbaresche e deportati nelle città nordafricane, dove rimanevano in attesa di liberazione. Il processo di riscatto comportava anche lo spostamento temporaneo dei membri dell’Ordine verso porti di nordafricani. In questo contesto, la Madonna del Rimedio veniva invocata anche come protettrice dei naviganti.

Dal punto di vista della storia dell’arte, il docente ha citato lo scultore Giuseppe Antonio Lonis, al quale è stata attribuita una statua conservata nella chiesa di San Lucifero. Sebbene tale attribuzione sia oggi oggetto di discussione, il docente ha sottolineato che il suo interesse per l’opera nasce proprio dalla presenza della titolazione della Madonna del Rimedio.

Infine, ha evidenziato come nell’analisi delle immagini sacre, si debba tenere conto anche delle ragioni sociali e antropologiche che determinano le variazioni iconografiche. In questo senso, si è interrogato sul significato e sulle origini della devozione alla Madonna del Rimedio, mettendola in relazione con altri culti mariani legati al tema della schiavitù, come quello della Madonna d’Itria. Quest’ultima, in particolare, nel Seicento entra in competizione con la devozione alla Madonna del Rimedio nel cuore e nell’esperienza di coloro che avevano i familiari da riscattare.

L’intervista si è conclusa con il consenso alla pubblicazione dei contenuti a fini di studio e di ricerca.

-

Intervista ad Antonio Esposito a Cagliari

Intervista ad Antonio Esposito a Cagliari Durante l’intervista, la guida ha ricostruito l’episodio dell’arrivo della cassa davanti al colle di Bonaria, in prossimità dell’area dove oggi si trova la scalinata. La popolazione tentò invano di aprire la cassa, finché una donna, presente con il proprio bambino, mandò quest’ultimo a chiedere aiuto ai religiosi. Due frati giunsero sul posto, presero la cassa e la trasportarono nel Santuario. Esposito ha sottolineato la difficoltà nello spostamento, affermando che, anche vuota, per sollevarla sarebbero necessarie almeno dieci persone per sollevarla.

Una volta aperta la cassa davanti a testimoni, i religiosi trovarono la Madonna con il Bambino e la candela ancora accesa. Inizialmente la statua fu collocata nella cappella laterale della chiesa, poiché al centro dell’altare si trovava già la Madonna del Miracolo. Tuttavia, per quattro notti consecutive, le statue sembravano spostarsi autonomamente. I frati decisero allora di vegliarle, ma il fenomeno continuò a verificarsi. A questo punto fra Catalano, custode del Santuario, ricordò una visione avuta in precedenza, nella quale gli era stato annunciato che dal mare sarebbe arrivata la Signora del colle. Da quel momento la Madonna di Bonaria venne collocata al centro dell’altare, mentre la Madonna del Miracolo fu spostata sulla parte destra.

Durante l’intervista è stato inoltre spiegato il significato del nome Madonna di Bonaria. All’epoca, a Cagliari era diffusa la malaria e le persone si recavano sul colle per respirare aria salubre; per questo motivo la Madonna venne associata all’aria buona. Secondo la tradizione, il nome avrebbe inoltre influenzato quello della capitale argentina, Buenos Aires.

Infine, Esposito ha descritto le celebrazioni in onore alla Madonna di Bonaria raccontando che la prima si svolge il 25 marzo, la seconda ad aprile, la terza a settembre, mentre la prima domenica di luglio ha luogo la processione a mare, durante la quale la comunità ringrazia la Madonna per i miracoli compiuti e per la sua protezione come patrona dei naviganti.

Un ulteriore elemento significativo è rappresentato da una barca d’avorio collocata sopra il Santuario, donata da una pellegrina diretta in Terra Santa.

Secondo la tradizione, una volta posta sull’altare di fronte alla Madonna di Bonaria, la barca si muoverebbe quotidianamente, con la prua che indicherebbe le correnti presenti nel Golfo degli Angeli.

L’intervista si conclude con il consenso di Antonio Esposito a pubblicarla per fini di studio e di ricerca.

-

Intervista ad Albertina Piras a Villamar

Intervista ad Albertina Piras a Villamar Durante l’intervista, svolta presso la chiesa campestre, la docente ha raccontato la storia della Madonna, sottolineando il suo arrivo da Costantinopoli, fino al territorio sardo grazie ai Bizantini. Si è soffermata inoltre sull’iconografia del simulacro, evidenziando come solo in Sardegna la Madonna venga raffigurata insieme al moro e al turco.

Secondo Piras, la comunità villamarese è molto devota alla Madonna, e ritiene sia stata lei stessa a scegliere il paese, poiché, secondo la tradizione la statua era diretta verso Pauli Arbarei, ma i buoi che la trasportavano si fermarono a Villamar e non vollero più andare avanti. Questo episodio fu interpretato dai villamaresi come un segno della volontà della Madonna di restare nel loro paese. Ancora oggi, nel punto in cui avvenne l’episodio, è presente una croce chiamata Sa Gruxi de Nostra Signora.

Nell’intervista è stata affrontata anche la questione del cocchio, che ha generato conflitti all’interno della comunità: inizialmente si desiderava collocarlo all’interno della chiesa, ma ciò non fu consentito. Attualmente, per questo motivo, il cocchio è custodito in un garage, mentre presso la parrocchia di San Giovanni Battista è conservato un cocchio in miniatura.

Infine, la docente ha ricordato come in passato gli abitanti del paese ritenessero che il culto della Madonna d’Itria esistesse solo a Villamar, mentre studi successivi hanno dimostrato la sua diffusione in altri centri della Sardegna.

L’intervista si conclude con l’autorizzazione della docente a pubblicare l’intervista per fini di studio e di ricerca.

-

Schiavi che usano la schiavitù

Schiavi che usano la schiavitù Nelle vicende di mobilità che conduce alla libertà possiamo trovare casi in cui gli schiavi stessi, inevitabilmente, partecipano delle dinamiche commerciali di quel sistema oppressivo dal quale sono per primi soggiogati: acquistano schiavi loro stessi sia per liberarli, sia per riuscire a liberare se stessi.

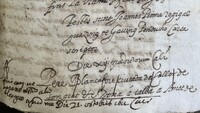

Alcuni esempi della prima fattispecie possiamo ritrovarli nel caso di di Amet Decoll di Annaba che, nel 1619, acquista la schiava Fatima da don Angel dela Bronda con l’intento di affrancarla, e anche nell’acquisto di Mira da parte di Melchior Torrella su commissione dello schiavo Monço ha lo stesso intento.

Amet Decoll e Monço in qualche modo sono parte del meccanismo di possesso delle persone. Acquistare (o, nel secondo caso, far acquistare) Fatima e Mira come schiave è un modo per poterle liberare. Si servono dell’istituto schiavile stesso come mezzo per ottenerne la cessazione.

La vicenda di Amet di Annaba è ancora più singolare. Nel 1615 vive da alcuni anni al servizio della nobile Ysabel Alagon e Requesens, marchesa di Villasor e vedova di Martino Alagon. Determinato a riconquistare la libertà, con una piccola somma di denaro elabora un piano ingegnoso. Tratta con donna Ysabel, che inizialmente rifiuta di lasciarlo andare, probabilmente per non rinunciare al suo servizio. Amet decide di aggirare il rifiuto. Si reca al porto durante un'asta pubblica e compra un altro schiavo, anch'egli chiamato Amet e proveniente da Annaba. Amet offre il nuovo schiavo a donna Ysabel, proponendolo in cambio della sua libertà. La marchesa accetta.

Amet rappresenta un esempio di riappropriazione della dignità individuale. La sua vicenda mostra una sintesi tra integrazione nella società ospitante e determinazione personale. Da un lato, riesce a stabilire legami lavorativi che gli permettono di guadagnare denaro; dall'altro, dimostra capacità di negoziazione, giungendo a compromessi sia con la padrona che con chi gli vende un altro schiavo. Amet sfrutta ogni risorsa a disposizione con astuzia, intraprendenza e una certa dose di spregiudicatezza.

Utilizza infatti la schiavitù come strumento di liberazione, sostituendosi con un altro schiavo per migliorare la propria condizione. È “complice” del meccanismo di privazione della libertà. Rompe la schiavitù, ma lo fa deliberatamente a spese di un altro come lui.

In altri casi, invece, gli schiavi usano la schiavitù per trarre profitto, come nel caso di Salem Desfachs. Egli viene pagato da Hagemusa, schiavo del viceré Calatayud, affinché faccia da garante durante il suo viaggio in patria, dove deve trovare il denaro necessario per riscattarsi dalla schiavitù.

Questi e altri casi mostrano la complessità del fenomeno schiavile e, per la prima volta, fanno emergere il ruolo attivo e contraddittorio degli schiavi nel sistema stesso.

-

La società cagliaritana e gli schiavi: gli uomini del mare

La società cagliaritana e gli schiavi: gli uomini del mare Corsari e mercanti sono figure chiave nell’esperienza schiavile mediterranea.

Attraverso essi si instaurano il dialogo e le connessioni più concreti tra la Sardegna e l’esterno. Versatili, capaci di adattamento e di gestire affari in due “mondi” diversi e opposti, con linguaggi verbali, culturali e sociali diversi.

I corsari sono i primi a guadagnare dalla merce umana, sono i principali responsabili del traffico di schiavi e rappresentano il loro canale di ingresso nel Regno e nel circuito di mercato. L’efficacia del loro ruolo dipende, nelle fasi di cattura, dalla scaltrezza, dalla rapidità e dalla forza che possono mettere in campo e, successivamente, dalla capacità contrattuale e dalla fermezza che impiegano nel negoziare con le autorità e con gli acquirenti per ottenere il massimo profitto dalle proprie prede.

D’altra parte, i mercanti rivestono una posizione altrettanto significativa non solo nelle compravendite, ma anche e soprattutto nelle operazioni di riscatto degli schiavi. Operano come intermediari nelle complesse transazioni di redenzione, parallelamente ai noti ordini religiosi dediti a questa attività1. Per il successo nel big business2 dei riscatti, sono indispensabili non solo le risorse economiche per finanziare viaggi, mobilitare persone e far circolare denaro, ma anche una solida abilità di negoziazione e una rete di relazioni ben sviluppata.

A Cagliari, nel primo Seicento, sono presenti molti corsari naturals, ma sono soprattutto i forestieri a svolgere questa professione del mare. Valenzani, maiorchini, francesi, maltesi, napoletani e siciliani.

Analizzare le relazioni di cui sono protagonisti permette di ampliare la comprensione della società, conoscendo anche quei nomi che, pur implicati nella vicenda, sfuggono all’analisi delle connessioni più rilevanti. Tante persone, infatti, emergono nelle nostre fonti per aver acquistato anche un solo schiavo, ma ciò non nega la loro rilevanza in un discorso generale di movimento di captivi nella società. Anche i singoli atti di acquisto contribuiscono a tracciare una mappa sociale più complessa e interconnessa.

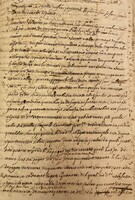

I corsari di maggior successo sono Andreu de Lorca, definito ora maiorchino e ora valenzano, attivo dal 1600 al 1617, e Guillelm Prevost, francese, attivo nei primi anni del secolo.

Secondo le fonti che abbiamo potuto esaminare, i due catturano e vendono circa cento schiavi entrando in contatto, rispettivamente, con cinquantadue e quarantasette acquirenti. A queste si aggiungono le interazioni con gli ufficiali implicati nella gestione dei pubblici incanti: il Procuratore Reale, il Procuratore Fiscale, il Maestro Razionale e il Pubblico Corridore, spesso protagonisti anche come compratori. Tra i nomi degli acquirenti ritroviamo principalmente personalità eminenti di estrazione soprattutto locale: nobili e ufficiali reali, letrados, canonici, dottori della Reale Udienza insieme a mercanti e notai.

Anche per Miquel Mitzavilla, maiorchino, e Barthomeu Didià, francese, riscontriamo una discreta attività nel 1632 e nel 1633. Vendono ventuno schiavi ciascuno ad altrettanti acquirenti. Tra costoro, molti sono protagonisti del commercio di persone già trent’anni prima, come don Pau di Castelvì e don Gaspar Pira, i canonici Simo Montanacho e Melchior Pirella; troviamo nuovi esponenti di famiglie già note che continuano la "tradizione" di possesso di schiavi avviata all'inizio del secolo, come i Fortesa e i Capay, dottori in in legge, i dela Matta, i Bonfant, famiglia di notai; vi sono, infine, personalità che appaiono per la prima volta nella nostra ricerca, come don Joan Dexart, dottore in leggi, avvocato e giudice della Reale Udienza, il dottor Antoni Sauni, il dottor Matheo Benedeto, i canonici Pere Folgiari e Lorens Sampero, i mercanti Sisinni Geruna e Diego Alonço.

Altri corsari attivi ma meno documentati sono Juan Maltes e Miquel Matos, dei quali non conosciamo la provenienza, Bathomeu Torres, maiorchino, Paulo Pilicato, trapanese abitante nell’appendice cagliaritana di Lapola, Francesch Bramon, Andreu Gisbert e Jean Baptiste Lalgin, francesi.

Gli ultimi tre operano all’inizio del secolo, nel 1600, 1602 e 1603. Ad acquistare i gli schiavi catturati da loro sono soprattutto grandi personalità del Regno: don Pedro de Castelvì, don Hieroni Delitala di Alghero, il dottore in medicina Joan Antoni Sanna, il viceré conte d’Elda, don Joan Naharro de Ruecas, il dottor Mostallino e Juan Antoni Martì, mercante.

Pilicato è attivo tra il 1617 e il 1619 e vende sei schiavi a don Pau de Ravaneda e al mercante Augustin Regestra. Lo ritroviamo alcuni anni dopo, nel 1638, a sua volta schiavo a Tunisi nelle mani di Sidi Atias. Pilicato dà procura a tale Mateo Farere, anche lui trapanese, per recuperare alcuni crediti e, con quel denaro, riscattarlo.

Torres, infine, va in corso nel 1633 e 1634 e vende tre schiavi a Juan Font, Joan Luis Fiorillo e al canonico Thomas Rachis.

Alcuni altri corsari compaiono una sola volta nella documentazione, ma la loro attività da conto della vivacità di Cagliari come porto corsaro nel Seicento. Si tratta di Joan Arbizola, maiorchino, Paulo de Vicco, napoletano, Gabriel Hernandez, siciliano, Llorens Soliman e Monserrat de Lorca, maiorchini, Steve Già, genovese, Hercules Velle, maltese, Ugues Athenos, francese, Baptista Brumeo, Damian Domingo Lian, Joan Veloto, Nicolao Justiniano e Bernardo Beltran di provenienza sconosciuta, Joan Pere Masala e Jaume Sala, sardi, e diversi altri.

Gli schiavi sono una merce tra le tante, venduta, scambiata e trasportata. Per questo parrà normale constatare come anche molti mercanti, uomini di mare che spesso sono anche patroni di imbarcazioni, siano implicati nella loro compravendita, in attività creditizie e di riscatto, o in attività commerciali. Come nel caso dei corsari, si tratta soprattutto di uomini forestieri, spesso domiciliati nelle appendici di Cagliari, Lapola e Stampace. Non manca qualche autoctono.

Miquel Vidal, maiorchino, è proprietario di almeno tre schiavi, Soliman, Aly Badari e Fatima. Il primo viene acquistato al pubblico incanto da Andreu de Lorca, il secondo gli viene venduto da un altro mercante, Alexi Picasso, mentre sulla terza non abbiamo a disposizione questo dato. Vidal entra in relazione con Salem Desfachs e Baptista Baldo, nel 1606, per la commissione di un riscatto in Nordafrica.

Anche il cagliaritano Miquel Calabres entra in contatto con Salem Desfachs e Amet di Tripoli attraverso uno dei quattro schiavi che possiede. I due liberti gli consegnano il denaro che il suo schiavo David Jucu deve pagare per essere affrancato.

Nicolò Derouche, mercante residente a Cagliari negli anni Trenta e Quaranta del Seicento, si ritaglia il suo protagonismo nella vicenda schiavile occupandosi di alcuni riscatti di musulmani in Sardegna. Il primo è Mahamet Cherif, il quale consegna a Derouche il denaro per pagare il proprio riscatto, denaro che ha ricevuto in prestito da un altro schiavo musulmano. Derouche, ancora, riceve da Rais Ayet, moro di Biserta, il denaro necessario per riscattare due bistertini in prigionia a Cagliari, di nome Abdelatif e Abraham Rassit. Infine, riceve da Marina Hienone, ebrea, venti pezzi da otto reali per riscattare, a Cagliari, Moussa, figlio della donna, schiavo di Joan Caulcer, mercante maiorchino.

Un personaggio ricorrente nelle fonti è il patrone di Torre del Greco Salvator Izzo, un “ingranaggio” rilevante nella macchina della schiavitù non solo a Cagliari, ma anche al di fuori. Oltre che occuparsi di prestare denaro ad alcuni schiavi perché possano pagare il proprio affrancamento, è piuttosto attivo in operazioni di riscatto di schiavi sardi, siciliani, calabresi e napoletani in Nordafrica, specificamente a Tunisi. Riceve una commissione da Joan Antoni Marti, anch’egli mercante abitante a Cagliari, per occuparsi del riscatto del frate Cherubi Pichiotta, calabrese schiavo a Tunisi18. Izzo si occupa anche del secondo riscatto di Baptista Morvillo, schiavo a Tunisi, e di quelli del frate siciliano Francesco Francavalli e di Giuseppe Pancrazzi.

È probabile che Izzo metta in piedi una sorta di rete di prestiti e crediti, in quanto troviamo almeno tre testimonianze di crediti aperti nei suoi confronti da parte di Raffaello Francesco di Marsiglia, Guglielmo Martino di Maiorca, e Hugues Changet, console francese.

-

La società cagliaritana e gli schiavi: l'alto clero

La società cagliaritana e gli schiavi: l'alto clero Anche gli arcivescovi e gli alti prelati partecipano attivamente agli scambi di schiavi.

L’arcivescovo di Cagliari, Alonso Laso Sedeño, in carica tra la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento (1596-1604), è una delle figure più rilevanti. Uomo di grande prestigio, è abilitatore e trattatore dello stamento ecclesiastico nel Parlamento tenuto all’inizio del secolo dal viceré d’Elda. Nel 1603, il monsignore possiede cinque schiavi, quattro dei quali acquistati al pubblico incanto dal patrone Guillelm Prevost, mentre il quinto è il figlio di uno di loro. Subito dopo l’acquisto, Laso Sedeño battezza e cresima i suoi schiavi, e nei ruoli di padrini e madrine vengono scelte importanti personalità laiche e religiose, come la nobile donna Magdalena Portugues e Barbarà, baronessa di Posada, il canonico Joseph Laso, parente dell’arcivescovo, e i canonici Guerau de Pinna e Joan Thomas Caldentey.

Il successore di Laso Sedeño è don Francisco d’Esquivell (in carica dal 1605 al 1624), il quale sembra possedere tre schiavi, uno dei quali acquistato al pubblico incanto dal corsaro francese Barthomeu Didià. Tra i padrini e madrine dei suoi captivi compaiono don Francisco Torrella, futuro barone di Capoterra, il canonico Miquel Claramont, e due figure di estrazione ignota: Maria Esprugas e Joan Gunallons.

Infine, in merito a monsignor don Antonio Canopolo, arcivescovo di Arborea presente in Parlamento fino al 1614, ci sono pervenuti un atto di compravendita e uno di battesimo. Canopolo vende la sua schiava Portia a donna Ysabel Alagon e Requesens, moglie del marchese di Villasor don Martino de Alagon, e nel 1610 fa battezzare un suo schiavo nella chiesa di San Nicola di Sassari. A officiare il rito è il Vescovo di Bosa. Lo schiavo di Canopolo viene battezzato insieme uno schiavo di don Antonio Mulines. Padrino e madrina di entrambi gli schiavi sono don Enrico de Sena, governatore del capo di Sassari, e sua moglie.

Tra i canonici, molti dei quali intervengono nello stamento ecclesiastico durante i Parlamenti del Regno, alcuni acquistano i loro schiavi direttamente dai corsari nelle pubbliche vendite all’asta: Salvador Soler, Jaume Spiga, Antoni Quença, Thomas Rachis, Augustì Murtas, Lorens Sampero. Altri sono implicati in compravendite con vari esponenti dell’élite.

Ad esempio, il canonico Antoni Tola acquista una schiava mora da donna Hieronima Carta e Requesens, mentre il canonico Joan Meli, della cattedrale di Iglesias, tramite il proprio procuratore Jaume Hortola, acquista uno schiavo di nome Barca da Gavi Sasso, ex avvocato fiscale e patrimoniale del Regno. Barca viene utilizzato come moneta di scambio per la liberazione del fratello di Meli, Francesch, schiavo della madre di Barca in Nordafrica.

Il canonico Vincent Baccallar è discretamente attivo nel possesso di schiavi. Per il battesimo di Joan Baptista, sceglie come padrino don Pere Portugues, barone di Posada, e come madrina la propria sorella donna Marchesa Baccallar. Il canonico a sua volta battezza una schiava del barone don Miquel Portugues e di sua moglie Madalena Portugues e Barbarà. La ricorrenza della famiglia Portugues indica una certa prossimità tra le due famiglie.

Simon Montanacho, canonico e giudice di appello nel Regno, acquista uno schiavo dall’eredità dell’omologo Joan Sini, con cui sembra avere un rapporto di vicinanza visto l’intervento di entrambi come padrini dei rispettivi schiavi. Montanacho entra anche in contatto, tramite uno dei suoi schiavi, con Salem Desfachs di Tunisi e Amet di Tripoli, i due liberti le cui avventure sono contenute nel secondo capitolo. Bilcasser, schiavo del canonico, si impegna come creditore nei confronti dei due. Sini, infine, è legato al viceré don Calatayud, comparendo sia come officiante del battesimo di uno dei suoi schiavi, sia nel ruolo di padrino di un altro.

In generale, sembra che anche gli alti prelati, come i viceré, preferiscano interagire prevalentemente con i notabili del Regno per quanto riguarda il possesso di schiavi. Il rapporto più frequentemente attestato tra loro e i nobili o gli ufficiali regi è quello di padrinaggio. Meno attestati sono gli atti di compravendita o altre tipologie di passaggio di schiavi. Sul piano spaziale, i legami restano principalmente locali, mentre sono i corsari, gli schiavi e i liberti a proiettare il Regno verso l’esterno, stabilendo connessioni con luoghi come la Francia, Maiorca, Malta e il Nord Africa.

-

La società cagliaritana e gli schiavi: gli ufficiali regi

La società cagliaritana e gli schiavi: gli ufficiali regi Ai più alti livelli istituzionali e amministrativi del Regno, molti esponenti sono attivi nel commercio e nel possesso di schiavi.

La famiglia Soler, di origini barcellonesi, si distingue in Sardegna col canonico Salvador, con Gaspar e con Pere Joan.

Gaspar Soler, dottore in utroque iure del capitolo della Cattedrale di Cagliari e avvocato dello stamento ecclesiastico nel parlamento d’Elda, possiede un solo schiavo, acquistato dal corsaro Andreu de Lorca. È implicato personalmente nelle vendite all’asta di schiavi almeno nel 1604, agendo come delegato del procuratore reale don Nofre Fabra e Deixer.

Pere Joan Soler è reggente la Reale Cancelleria, molto attivo nelle prime Corti del Seicento come abilitatore, trattatore, giudice dei gravami, rappresentante del viceré e ambasciatore di diversi ufficiali regi: tutti ruoli che favoriscono il dialogo e il contatto con i maggiori esponenti di tutti gli stamenti e con gli altri rappresentanti regi. Soler possiede diversi schiavi che acquista direttamente dai corsari de Lorca e Prevost e che vengono battezzati da personalità come Ysabel Soler, sua figlia, Juan Masons, giudice della Reale Udienza e il nobile don Joan Baptista Delitala; troviamo poi Nicolau Sart, Antioga Paisana, levatrice, Miquel Atzeni e Catelina Xanquir, tutti di estrazione sociale non rilevabile. Soler ricopre anche il ruolo di padrino insieme a donna Marianna Deixer e Castelvì, marchesa di Cea e moglie di don Pau de Castelvì, nel battesimo di Joan Thomas de Santa Creu, il giovane musulmano recatosi a Cagliari dalla Barberia per diventare cristiano.

Un altro esempio significativo di protagonismo nella vicenda schiavile è rappresentato da don Joan Naharro de Ruecas, reggente della Tesoreria Generale del Regno. Nel 1599, acquisisce il titolo nobiliare e da quel momento partecipa attivamente ai Parlamenti del Regno, cooperando con figure chiave come i viceré don Anton Coloma o don Carlos de Borja, gli altri ufficiali regi e i principali rappresentanti dei tre stamenti.

Tra il 1601 e il 1612, don Joan possiede almeno quattordici schiavi e, attraverso la documentazione che li riguarda, possiamo ricostruire alcuni dei contatti sociali. Acquista quattro schiavi dai corsari Andreu de Lorca, Jean Baptiste Lalgin e Guillelm Prevost e uno da don Christofol Centelles.

Il suo captivo Amet di Annaba si interfaccia con Salem Desfachs di Tunisi e Amet di Tripoli per chiedere loro un prestito di denaro per potersi riscattare. I due creditori consegnano a don Juan duecentosettanta lire; per ripagare il debito. Amet si accorda poi con don Emanuel de Castelvì, componente dello stamento militare nei Parlamenti d’Elda e de Borja, ottenendo un secondo prestito dello stesso ammontare.

Abdalla, altro degli schiavi di Ruecas, compare come garante in un contratto di taglia di un altro captivo, mettendo il suo padrone in contatto con i proprietari degli altri schiavi implicati nell’accordo: donna Joanna Castelvì e Amat e i giudici della Reale Udienza Joan Masons e Francesch Jagaracho.

Lo schiavo Juan Francesco viene battezzato dai nobili don Augustin Baccallar e donna Catherina Naharro e Baccallar, i cui cognomi evidenziano l’esistenza di una parentela tra le due famiglie. Joana viene battezzata dallo stesso don Augustin Baccallar e da una tale Lucrecia Vaquer e viene cresimata dal canonico Miquel Claramont; Antiogo Francesco ha come padrino il dottor Salvador Carcassona, avvocato dello stamento militare nel parlamento d’Elda; Antonio viene battezzato da Joan Pullo, mentre Antiogo da Martin del Contado. Martin del Contado compare anche nel 1611 nella documentazione sulle galere conservata nell’Archivo General de Simancas. Le galere della squadra di Genova, condotte dal duca di Tursi Carlo I Doria del Carretto, arruolano dieci forzati da Milano e dal Regno di Sardegna. Tra questi ultimi compare Del Contado, condannato perpetuamente al remo.

Francesch Jagaracho fa parte di una famiglia borghese sassarese, dedita alle professioni liberali. Nel primo Seicento è giudice della Reale Udienza e avvocato fiscale.

Possiede almeno undici schiavi tra il 1603 e il 1611, quattro dei quali vengono acquistati in occasione delle pubbliche aste successive alle prese dei corsari De Lorca e Prevost. In occasione di un accordo di credito a vantaggio del suo schiavo Amet di Annaba, Jagaracho si interfaccia con donna Juanna Castelvì e Amat, padrona dello schiavo creditore, con il barone don Portugues e con il suo schiavo Scandaria, intervenuti come testimoni dell’atto.

Un altra occasione di contatto con donna Juanna è la partecipazione dello schiavo Ali come garante per lo stesso atto di taglia cui partecipano Adalla di don Naharro de Ruecas e Ali del dottor Joan Masons.

Infine vediamo nei rapporti di padrinaggio, ancora una volta, l’emersione di figure sconosciute e non meglio collocabili: Gavino Bonaventura ha come padrino Joan Francesc Corda, Maria viene battezzata da Angel de Andriola e da Catelina Jana, Joan Gavi da Marta Carta e da Joan Hieroni Pascanal.

Monserrat Rossellò è un letrado, giudice della Reale Udienza e, alla fine del Cinquecento, visitador degli ufficiali del Regno.

Come i due precedenti, si trova in grande prossimità con i grandi nobili, ecclesiastici e con i principali protagonisti dell’amministrazione del Regno per via della comune partecipazione ai Parlamenti.

Rossellò acquista due schiavi nel 1604 da una presa del corsaro francese Prevost, e altri due nel 1606 da Miquel Roca, quarto consigliere della città di Cagliari, e da don Augustin Baccallar, nobile. I due schiavi vengono utilizzati da Rossellò come moneta di scambio per liberare un frate di nome Arcangel Daviso Capretzi, schiavo “in potere degli infedeli” nella città di Biserta.

Tra i dottori della Reale Udienza troviamo anche Joan Masons, attivo protagonista dei Parlamenti fino alla prima riunione del XVII secolo. Avvocato del Regio Patrimonio, giudice della Reale Udienza, dottore in leggi, sindaco e avvocato della città di Oristano, presente prima nello stamento reale e poi in quello militare.

I canali di scambio attivati dal possesso di schiavi sembrano restare sostanzialmente nell’ambito delle interazioni parlamentari. Tra compravendite, battesimi e fideiussioni sono coinvolti il corsaro Andreu de Lorca, donna Joanna Castelvì e Amat, Melchior Torrella e i mercanti genovesi residenti a Cagliari Joan Costa e Pere Morteo; ancora, il Reggente Pere Joan Soler, il dottor Angel Jagaracho, Gracia Quença e Santoru, Miquel Angel Bonfant, notaio, il reverendo Pau Sanna e Balthasara Bonfant e Masons.

Quest’ultimo cognome mostra l’esistenza di una parentela tra la famiglia del giudice Masons e quella dei notai Bonfant.

Anche la famiglia Palou è discretamente presente nelle fonti come proprietaria di schiavi, con Joan Antoni Palou e sua moglie Francisca Palou e Garcet.

Gli atti ritrovati parlano di acquisti, vendite e affrancamenti, oltre che dell’intervento di uno dei loro schiavi come garante in un atto di taglia.

Si tratta di accordi nei quali sono protagonisti Pere Blancafort, consigliere municipale di Cagliari, i nobili don Gaspar de Requesens e don Joan Baptista Zatrillas e i mercanti Miquel Calabres, Gaspar Bonato e Andria Materano. I Palou non risultano attestati nella fonte parrocchiale e sembra, dunque, non intervengano in occasione di battesimi e cresime, né come padroni di schiavi cristianizzati né come padrino e madrina di schiavi altrui.

Un altro protagonista istituzionale del Regno è Joan Francisco Jorgi, convocato nello stamento militare dei Parlamenti Aytona (1592-1594) ed Elda (1602-1603). È consigliere civico di Cagliari per diverse volte, podestà nel 1606 e, in Parlamento, svolge il ruolo di procuratore del feudo di Quirra e di diversi esponenti dell’élite del capo di Sassari.

Jorgi possiede numerosi schiavi ed è una figura ricorrente nella nostra ricerca. Attraverso le vicende riguardanti i suoi captivi, possiamo individuare alcuni legami parentali.

È sposato con Angela Cascali, componente di una famiglia che, attraverso il matrimonio della sorella Sperantia con don Melchior Torrella, si lega ai nobili baroni di Capoterra. La moglie di Jorgi, i cognati, donna Sperantia e don Melchiorre, e i nipoti, donna Magdalena e don Francesch Torrella sono molto presenti nelle tappe dell’esperienza schiavile dell’uomo. Compaiono spesso come padrini e madrine di battesimo e di cresima degli schiavi, insieme a personalità come il protomedico Joan Andreu, il canonico Spiga, don Pere Portugues e il canonico Miquel Gessa.

La cognata Sperantia e la nipote Magdalena sono anche le destinatarie della donazione di due schiave da parte di Jorgi che, alla fine della sua vita, lascia tutti gli schiavi che possiede a sua moglie Angela, comprese le due precedentemente donate alle Torrella. Gli accordi di compravendita che Joan Francisco Jorgi stringe lo mettono in relazione con il corsaro Guillelm Prevost ed evidenziano rapporti con la famiglia Carrillo nella persona di don Joan, e Montelles, con don Salvador.

Alla morte di Joan Francisco, sua moglie Angela si trova a gestire gli schiavi ereditati e decide di liberarne la maggior parte. La schiava Xarifa paga ad Angela Jorgi e Cascali centocinquanta lire per il proprio riscatto, denaro che viene consegnato alla padrona da Amet di Annaba, schiavo appartenuto a Miquel Calabres, mercante di Cagliari. La vedova Jorgi compare anche come madrina di battesimo di uno schiavo di don Melchior Torrella, suo cognato.

-

La società cagliaritana e gli schiavi: la nobiltà

La società cagliaritana e gli schiavi: la nobiltà Le casate che si distinguono maggiormente nell’esperienza schiavile sarda della prima metà del Seicento sono i Centelles, i Castelvì, i Requesens e i Torrella.

Tra i nobili feudatari più potenti e importanti del Regno, troviamo don Christofol Centelles, prima conte e poi, dal 1603, marchese dello sconfinato feudo di Quirra.

Don Christofor è attivo protagonista delle Corti del 1602-1603 in qualità di ambasciatore e trattatore dello stamento militare. È in stretto rapporto col viceré conte d’Elda e con i maggiori esponenti dei tre stamenti e della regia cort, come personalità delle famiglie Castelvì, Alagon, Zatrillas, Zapata, Aymerich, Fortesa, Masons, Baccallar, Requesens, Torrella.

Dal 1602 al 1609 possiamo contare circa venti schiavi in suo possesso, molti dei quali acquistati direttamente durante i pubblici incanti delle prese corsare di Andreu de Lorca, Andreu Gisbert e Guillelm Prevost.

Don Christofor ha la tendenza a battezzare e cresimare buona parte degli schiavi che possiede.

I nomi dei padrini e delle madrine non sembrano rimandare, di norma, a famiglie della nobiltà. Tali famiglie emergono, invece, nel caso in cui sia Centelles a svolgere il ruolo di padrino o in occasione di compravendite private.

All’inizio del secolo, don Christofor battezza uno schiavo del viceré Coloma insieme alla contessa di Laconi donna Anna de Castelvì e vende uno dei propri captivi a don Joan Naharro de Ruecas, Tesoriere Reale.

Al proprio procuratore, Gaspar Cugia, ordina nel 1609 di occuparsi di ritrovare e ricondurre a casa Almanzor, schiavo fuggitivo. Cugia, a sua volta, delega il compito al proprio procuratore, il capitano del re Christofor Franco, palermitano abitante di Cagliari, anch’egli possessore di schiavi. Gaspar Cugia si occupa altresì di un’operazione di riscatto: troviamo una procura che Laurenso Pira, cittadino di Sassari schiavo di Sidi Hamida, dà a Cugia per occuparsi di procurare il denaro necessario alla sua liberazione dal padrone.

Nello stesso anno il marchese si trasferisce nella sua città natale, Valencia, portando con sé almeno quattro schiavi. A presentarsi davanti al Bailo di Valencia per occuparsi degli adempimenti necessari al trasferimento dei captivi fuori dalla Sardegna è un altro procuratore di Centelles, Antoni Datos del Castillo, insieme al nobile don Hieroni Mercader il quale si assume la responsabilità di recarsi a Cagliari per trovare le carte patrimoniali che attestano l’avvenuto pagamento del quinto reale sugli schiavi.

Dei contatti che è stato possibile ricostruire per don Christofol Centelles, una buona parte si intreccia al rapporto con Salem Desfachs, declinato prima nel binomio padrone-schiavo e poi evolutosi verso una collaborazione “professionale” dopo la sua liberazione.

Ricordiamo, ad esempio, i patroni Joan Dale e Baptista Baldo, Honorat Rocafort e Spirit Pipin.

Il caso del marchese di Quirra mostra una rete sociale “schiavile” che, più che sovrapporsi a quella “istituzionale”, prende nuove direzioni. Sottolinea un modo unico di sfruttare la schiavitù, almeno nel panorama della nostra ricerca. Centelles utilizza i suoi schiavi non solo durante il periodo vero e proprio di cattività, non solo per il lavoro forzato, non solo per il profitto delle vendite o dei riscatti. Porta avanti, invece, la strategia di utilizzarli anche successivamente, quando sono diventati uomini liberi, sfruttandone competenze, connessioni e abilità per il beneficio dei propri commerci. Possiamo ipotizzare che, da una parte, Salem sfrutti le conoscenze e le connessioni del marchese, ma che anche il marchese possa trarre vantaggio delle relazioni costruite autonomamente dal suo collaboratore. La spazialità che il network di Centelles disegna crea ponti tra Cagliari, Valencia, Biserta e altre città della Barberia e la Francia.

Un cognome ricorrente e particolarmente noto nella storia della Sardegna è Castelvì. Si tratta di una famiglia feudale di origine valenzana che nel Regno di Sardegna forma tre rami: i marchesi di Laconi, i signori di Samassi e Serrenti e i marchesi di Cea, imparentandosi con altre grandi famiglie nobiliari e feudali. Gli uomini della famiglia sono tra i più eminenti membri dello stamento militare in Parlamento, svolgendo spesso il ruolo di rappresentanti, abilitatori, trattatori e giudici dei gravami, stringendo rapporti di prossimità con gli altri maggiori nobili e feudatari. La famiglia Castelvì si rende protagonista nella vicenda schiavile anche con le sue esponenti femminili.

Don Jaume Castelvì tra il 1603 al 1617, tramite gli schiavi che possiede, entra in contatto con diverse personalità. Il siciliano Joseph Caruso e il maltese Francesco Zibosio, i quali gli consegnano il denaro del riscatto di uno dei suoi schiavi; Jaime de Aquena e Isabel Torres sono il padrino e la madrina uno “schiavetto”; lo schiavo Juan Baptista invece è battezzato da don Jaume stesso e da sua moglie, donna Anna de Castelvì; Juan Seraphi ha come padrini Salvador Caddeo, prete, e Joana Sorja; per Juan Jordi, invece, sono Jordi Jaquello e Rosa Marras. Al momento della cresima dello schiavo Pablo Zacharias, a fargli da padrino è Benitto Bravo.

Donna Anna de Castelvì battezza, oltre a Juan Baptista, anche uno schiavo del viceré Coloma insieme al marchese di Quirra don Christofol Centelles. La donna possiede a sua volta due schiave: una battezzata da Nicolau Porxella, signore della villa di Serdiana e ambasciatore dello stamento militare nel parlamento d’Elda, e l’altra cresimata dal dottore in utroque iure Gaspar Pira.

Don Francesco, visconte di Sanluri, al momento dell’ingresso nell’ordine dei padri cappuccini (nel 1607) lascia in eredità al fratello don Pau due schiavi che dovranno servire per quattro anni a suo beneficio e a beneficio di don Hieronim de Sena, sindaco della città di Alghero nel parlamento d’Elda, e di don Joan Sant Just, anche lui ripetutamente abilitato a partecipare alle Corti del Regno nello stamento militare. Don Francesco possiede un altro schiavo, Joan Baptista, che viene battezzato da Hieronima Sarroch e Castelvì, ed è anche padrino di battesimo di uno degli schiavi del nobile dottor Anton de Tola, anch’egli presente in Parlamento, insieme a Margalida Castañeda.

Don Pau è cavaliere di San Giacomo e Procuratore Reale dal 1616, grazie alle nozze con donna Mariana Deixar, erede dell’ufficio per via del padre don Nofre Fabra e Deixar. Don Pau possiede diversi schiavi oltre a quelli ricevuti dal fratello, tra i quali Amet, acquistato dal corsaro Barthomeu Didià. Compare, poi, come padrino nel battesimo di uno schiavo del conte di Cuglieri insieme a donna Mariana.

Altri esponenti della famiglia sono don Salvador de Castelvì che, per mezzo di Miquel Velasquez, intraprende un rapporto di compravendita col viceré Gandìa; donna Juana Castelvì e Amat dopo aver concesso una taglia allo schiavo Anasar, riceve la garanzia “fideiussoria” di altri tre schiavi dei quali sono padroni il dottor Juan Masons, don Juan Naharro de Ruecas e il dottor Francesch Jagaracho. Don Emanuel presta denaro allo schiavo Amet di proprietà di don Joan Naharro de Ruecas. Anche donna Mariana Castelvì e Deixar viene scelta come madrina: battezza una schiava di suo padre, don Nofre Fabra e Deixar, ed è madrina di cresima di Joan Thomas, il “negro venuto nella terra dei cristiani per farsi cristiano” con la cui storia famigliare si apre questo lavoro.

I numerosi contatti d’alto rango della famiglia sono tendenzialmente locali e identificati nell’alta società nobile e borghese della città e del circondario. Fanno eccezione alcuni nomi non meglio ascrivibili a specifici ambiti o posizioni sociali e presenti in qualità di padrini e madrine. Rileviamo, in alcuni casi, il realizzarsi di scambi interni all’ambito famigliare. A proiettare la famiglia verso l’esterno sono il francese Didià, il siciliano Joseph Caruso e il maltese Francesco Zibosio, i valenciani viceré Coloma e marchese di Quirra, gli schiavi provenienti dal Nordafrica e dalla Polonia.

A proposito di Joseph Caruso le fonti ci dicono che il suo protagonismo nel riscatto di schiavi non è circostanziale, ma una vera e propria attività “professionale”. Lo ritroviamo menzionato negli atti del consolato francese a Tunisi nel 1610, quando paga il riscatto di un uomo di Alicante schiavo a Tunisi di Ossoman Dey. Il riscatto avviene per volontà e su commissione di Miquel Vidal, mercante maiorchino residente a Cagliari. Caruso non manca, comunque, di possedere qualche schiavo: tra il 1603 e il 1608 è padrone almeno di tre.

Un’altra famiglia che emerge nel possesso schiavi è quella dei Requesens. È una famiglia catalana trasferitasi a Cagliari, presente in Parlamento almeno dal 1592-1594 con diversi esponenti della famiglia ammessi nello stamento militare, tra cui don Gaspare. Nel primo Seicento, egli possiede diversi schiavi. Amet di Algeri, per esempio, è coinvolto come garante in un atto di taglia a favore di uno schiavo di Pere Blancafort, insieme ad altri due schiavi appartenenti al defunto Joan Antoni Palou e a Miquel Calabres. Tra gli altri schiavi vi sono Maria Francesca, battezzata da Juan Pere Requesens e Angela Taria, e Antonia Ela, battezzata da Leonart Uda e Francesca Serra. Gli ultimi quattro nomi, sconosciuti, non sono collocabili in alcun ambito sociale.

Più attiva nell’ambito schiavile è donna Ysabel Requesens, o meglio Alagon e Requesens, moglie del marchese di Villasor don Martino de Alagon. Donna Ysabel, dal 1604 al 1616 possiede almeno dieci schiavi, alcuni dei quali protagonisti di eccezionali vicende personali. Tra i captivi che possiede troviamo Amet Bofetil di Biserta, il cui riscatto viene pagato a donna Ysabel dal patrone napoletano Salvator Izzo; Portia, che la donna acquista dall’arcivescovo di Arborea don Antonio Canopolo per mezzo del suo procuratore padre Hieronim Sanna, gesuita; Anastasia, la schiava poi affrancata che costruisce una famiglia con Joan Thomas de Santa Cruz: al loro matrimonio i testimoni sono Antiogo Lai e il reverendo Monserrat Baccallar, mentre a fare da padrino di confermazione alla loro figlia Catelina è chiamato Joan Miquel Carta; Anastasia ha anche un’altra figlia nata prima del matrimonio con Joan Thomas, che appartiene ai marchesi di Villasor e che viene battezzata col nome di Dionisa Isabela dal padrino Hieroni Pola e dalla madrina Maria Meli; infine, ricordiamo Axia, la schiava del commendatore Vintimilla che non risiede presso il padrone, ma nella dimora di donna Ysabel e che è implicata nella vicenda dell’avvelenamento del commendatore: questo fatto indica la sussistenza di un qualche rapporto tra la famiglia Alagon e Vintimilla.

Ultima esponente della famiglia è Donna Hieronima Carta e Requesens, che vende due schiave al dottore in diritti Anton de Tola, canonico di Cagliari. Nel 1610 Miquel Angel Carta presta uno dei propri schiavi al figlio Joan Baptista perché lo assista e lo serva in un viaggio da Cagliari alla Castiglia passando per Valencia, a bordo della nave del patrone francese Uguet Steva. Giunti nella penisola iberica, a giurare sui documenti notarili che attestano la legittimità del possesso dello schiavo sono il marchese di Quirra don Christofol Centelles e Gaspar Feo, valenciano. I Requesens possono vantare numerosi contatti altisonanti, ai quali si affiancano nomi poco o per nulla noti. La spazialità tracciata da tali relazioni mette in collegamento la Sardegna con Napoli, con Valencia, con la Francia e con il Nordafrica.

Infine, nella persona di don Melchiorr Torrella, barone di Capoterra, vediamo una chiara espressione dell’intreccio tra nobiltà, governo municipale e amministrazione cittadina, che trova nel possesso di schiavi un canale di consolidamento. Torrella, nobile, è implicato nel governo civico di Cagliari come consigliere capo nei primi anni del Seicento e rappresentante dello stamento reale nel parlamento d’Elda, abilitatore e trattatore, in cooperazione e vicinanza con i più alti rappresentanti delle istituzioni. Nella compravendita e nel possesso di schiavi troviamo interazioni con alcuni tra i principali ufficiali regi come Joan Masons, giudice della Reale Udienza, l’avvocato fiscale Joan Antoni Palou, e altri amministratori civici come Joan Francisco Jorgi, consigliere municipale. Altri contatti sono stretti con i mercanti Joan Costa, genovese, e Joan Angel Quessa, cagliaritano. Altri esponenti della famiglia Torrella, come visto precedentemente, sono implicati come padrini e madrine di schiavi e schiave della famiglia Jorgi, dell’arcivescovo D’Esquivell, del canonico Salvador Costanti, del consigliere civico Jaume Hortola e del barone di Orosei e Galtellì Fabrissio Manca e Guiso.

-

La società cagliaritana e gli schiavi: i viceré

La società cagliaritana e gli schiavi: i viceré Come alter ego del re, il viceré è la figura governativa più importante del Regno (insieme al Procuratore Reale e al Reggente la Reale Cancelleria), soluzione all’assenza del sovrano da ciascun Regno.

I viceré di Sardegna sono grandi possessori di schiavi, agevolati dal privilegio della “joya” che gli consente di ottenere uno schiavo per ogni presa corsara a titolo di donazione.

Abbiamo potuto rinvenire notizie sull’esperienza di possesso di schiavi dei primi tre viceré del diciassettesimo secolo: si tratta di tre nobili provenienti dal Regno di Valencia, tutti di fazione lermista. Il primo è il conte d’Elda don Anton Coloma, la cui moglie è parente prossima del valido di Filippo III; il secondo, il conte del Real don Pedro Sánchez de Calatayud, espressione del partito dominante a corte; il terzo, il duca di Gandía don Carlos Borja, appartiene alla cerchia parentale di Lerma.

Don Anton Coloma possiede captivi tra il 1600 al 1604 e ottiene la maggior parte di essi in occasione dei pubblici incanti, interfacciandosi direttamente con il Procuratore Reale don Nofre Fabra e Deixar, con gli altri ufficiali implicati nella gestione delle vendite, come il Maestro Razionale Francesco de Ravaneda, e con i corsari Andreu de Lorca, maiorchino o valenzano, Andreu Gisbert, Guillelm Prevost e Jean Baptiste Lalgin, francesi. In occasione dei battesimi dei suoi schiavi, sono alcuni tra i più grandi nobili e alti prelati del Regno (spesso anch’essi nobili) a testimoniare in qualità di padrini e madrine. Ad esempio, il battesimo dello schiavo Francesch viene officiato dal vescovo di Ales, don Antoni Zureddu e il padrino è don Christofol Centelles, prima conte e poi marchese di Quirra, mentre la madrina è donna Anna di Castelvì, contessa di Laconi. In altri casi troviamo personaggi come don Juan Coloma, (parente non meglio specificato del viceré), e donna Maria de Aragall, moglie del governatore del capo di Cagliari e Gallura, don Jaume de Aragall. Compaiono anche nomi non appartenenti alla nobiltà e sui quali né la documentazione archivistica, né quella bibliografica consentono di dare maggiori informazioni, come Vincent Amador e Anna Latzara.

Gli schiavi del conte del Real don Calatayud, viceré e armatore, vengono battezzati e cresimati da padrini e madrine come Juan dela Matta, capitano delle torri, e sua moglie Maria Matta e Perser, dal dottor reverendo Matheo Ornano e il canonico della Cattedrale di Cagliari Joan Sini. Alcuni personaggi, come tre esponenti della famiglia Amelda, rimangono indefiniti e non collocabili in un preciso contesto sociale. Di alcuni dei captivi del viceré abbiamo potuto seguire alcuni momenti di vita. Luis, battezzato nel 1605, viene portato a Valencia nel 1607 dalla moglie del viceré, donna Marina Calatayud e Bou, sulla nave di un patrone francese di nome Urban de Quill per essere regalato o venduto; Hagemusa viene affrancato nel 1606 e affidato a Salem Desfachs, comprador del marchese di Quirra, per essere condotto a Biserta dove deve reperire il denaro del proprio riscatto e di quelli di altri schiavi. A rendere possibile il contatto e la collaborazione tra il viceré e Salem potrebbe essere il legame di amicizia, parentela e affari esistente tra Calatayud e il marchese di Quirra.

Per quanto riguarda il duca di Gandìa, infine, abbiamo rilevato il possesso di almeno cinque schiavi in sei anni. Per mezzo di Miquel Velasquez, suo segretario personale e procuratore nello stamento militare, acquista una schiava da don Salvador Castelvì, esponente della grande famiglia dei visconti di Sanluri e marchesi di Laconi. Gli altri legami basati sul possesso di captivi sembrano coinvolgere persone non nobili: Rusina Lopez, Pau Clua, maggiordomo del viceré, e Anna Cerisa, i quali svolgono i ruoli di padrino e madrine nei battesimi.

Anche nella seconda metà del secolo, fra il 1670 e il 1684, continuiamo a trovare i viceré tra i padroni di schiavi. Dodici dei venti schiavi che in quegli anni entrano malati nell’ospedale di Sant’Antonio di Cagliari appartengono ai viceré: tre appartengono a don Francisco de Tutavila e del Rufo, duca di San Germano, e sette a don Fernando Joaquín Fajardo de Zúñiga Requesens, VI marchese di Los Vélez.

I viceré, dunque, nelle interazioni derivanti dal possesso di schiavi, sembrano privilegiare altri grandi nobili e alti prelati. Questi interlocutori sono spesso presenti in Parlamento e implicati nella vita politica sarda. Le relazioni includono anche le loro consorti, i figli, i fratelli e altri componenti delle loro famiglie, suggerendo la presenza di canali preferenziali di comunicazione e stretti rapporti interpersonali.

Sono frequenti i rapporti diretti con chi gestisce le vendite all'asta dei bottini umani, come Procuratori Reali, Maestri Razionali e corsari, anche grazie al diritto "di prelazione" di cui godono i rappresentanti del re.

-

Garantire la liberazione: schiavi fideiussori

Garantire la liberazione: schiavi fideiussori

-

Schiavi e attività creditizia

Schiavi e attività creditizia

-

Fuori dal Regno: viaggi di schiavi tra la Sardegna e la penisola iberica

Fuori dal Regno: viaggi di schiavi tra la Sardegna e la penisola iberica

-

Mobilità, mediazione e riscatto

Mobilità, mediazione e riscatto

-

Baratto di schiavi per animali e oggetti

Baratto di schiavi per animali e oggetti

-

Cambiare il proprio schiavo per un altro: Joan Luis e Amet

Cambiare il proprio schiavo per un altro: Joan Luis e Amet

-

Schiavi in fuga

Schiavi in fuga

-

"Sono un buono a nulla ma valgo qualche cosa": scambi di schiavi

"Sono un buono a nulla ma valgo qualche cosa": scambi di schiavi

-

Schiavi feriti

Schiavi feriti

-

Schiavi all'Ospedale di Sant'Antonio Abate (Cagliari)

Schiavi all'Ospedale di Sant'Antonio Abate (Cagliari)

-

Famiglia Jorgi: lasciti testamentari e donazioni

Famiglia Jorgi: lasciti testamentari e donazioni

-

La rete criminale di Joan Luis

La rete criminale di Joan Luis

-

Salem Desfachs e la logistica mediterranea

Salem Desfachs e la logistica mediterranea Salem Desfachs è un liberto, ex schiavo appartenuto a don Christofol Centelles, tra i più potenti signori feudali di Sardegna, primo marchese di Quirra e grande “uomo d’affari” impegnato specialmente nella speculazione cerealicola. Salem, nel 1606, emerge come figura centrale in una dinamica serie di attività commerciali. Da solo o in collaborazione con Amet di Tripoli, forse un altro liberto, è attivo, nella circolazione di denaro, nel commercio di vino, caffè e stoffe, nei riscatti e nelle garanzie a favore di altri schiavi.

Insieme a Gusman Marsilia, un patrone di nave maltese, nel 1606 stipula un accordo con Augustina Morvillo e de Persia, residente nell’appendice della Lapola di Cagliari. La donna è sposata con Baptista Morvillo, originario di Napoli, il quale si trova in quel momento schiavo a Biserta. L’accordo prevede che Salem e Marsilia si rechino nella città tunisina per riscattare e riportare a Cagliari Morvillo. Augustina promette che, non appena i due condurranno suo marito a casa, pagherà ai due 900 lire: prezzo del riscatto e delle spese.

Alla fine del 1607, Salem stringe un nuovo accordo con il provenzale di Cassis Joan Dale, patrone di una tartana. Dale porterà fino a Biserta 40 quintali di caffè, una grande botte di vino rosso e Hegemusa, schiavo di don Pedro Sanchez de Calatayud, viceré di Sardegna dal 1604 al 1610. Una volta giunto a destinazione, Dale consegnerà la merce e lo schiavo a chi Salem indicherà. Per questa commissione riceverà 171 lire.

Non molti giorni dopo, Salem commissiona a Battista Baldo, patrone cagliaritano dell’appendice della Lapola, il trasporto a Biserta di un carico di stoffe e dello stesso schiavo prima affidato a Joan Dale. Questo fatto ci fa ipotizzare che per qualche ragione l’accordo precedente non si sia potuto realizzare. Hagemusa deve recarsi in Barberia per reperire il denaro del proprio riscatto e di quello di altri schiavi e Salem si rende disponibile a fargli da garante per il viaggio in mare, ricevendo in cambio 900 lire.

Il liberto affida a Baldo anche altri compiti: trasportare a Cagliari un carico di stoffe e un’imbarcazione, e occuparsi di un riscatto commissionato da Miquel Vidal, un mercante di Maiorca residente a Cagliari. In cambio dei servizi prestati, il patrone riceverà parte delle stoffe trasportate in Barberia, metà dell’importo ricavato dalla loro vendita e un terzo di quanto guadagnato dai quaranta quintali di caffè portati a Biserta da Joan Dale; avrà anche un terzo del guadagno ottenuto dal riscatto dello schiavo cristiano. Per assicurare il viaggio di Battista Baldo, Salem promette al patrone e ai marinai che andranno con lui, che basterà la sua parola per far sì che non siano ostacolati né catturati durante la navigazione o durante la permanenza. E se dovessero essere catturati o gli venisse causato qualche danno, Salem stesso li risarcirà; se dovessero essere catturati e venduti in Berberia li riscatterà e ripagherà i danni.

L’ultima traccia documentale delle attività commerciali di Salem riguarda un accordo col mercante cagliaritano Hieronim Brondo. Il liberto dichiara di essere debitore a Brondo per la somma di 190 lire, prezzo di un carico di stoffe che questi gli ha venduto, e promette di pagare quanto dovuto entro due mesi. Inoltre assicura che, non appena Battista Baldo tornerà dalla Barberia con il carico di lana, ne venderà cinque quintali a Brondo, se lo vorrà, a un prezzo favorevole.

Salem ha un legame con una donna, Fatima, schiava di Miquel Vidal. Si tratta dello stesso Vidal che abbiamo già visto legato a Salem da una commissione di riscatto, e proprio la previa conoscenza tra il liberto e il mercante potrebbe aver favorito l’unione con la schiava. Nel 1609 Fatima e Salem perdono un figlio neonato.

Nell'atto di morte del bambino, Salem viene definito “comprador que es del marques de Quirra”, titolo che esplicita e conferma un rapporto "professionale".

-

Morte di un neonato figlio di una schiava di donna Castaner

Muore un “albat” figlio di una schiava di donna Margalida Castaner che viene sepolto nel fossario.

-

Morte di una schiava giovane di don Dela Bronda

Muore una schiava “negra” di Joan Angel dela Bronda. Aveva ricevuto il sacramento dela penitenza e l’estrema unzione. Per la giovane età non aveva ricevuto l’eucaristia. Viene sepolta nel fossario.

-

Morte di una schiava della signora Anna Massons

Muore una schiava della signora Anna Massons che aveva ricevuto tutti i sacramenti e viene sepolta nel fossario.

-

Morte di una schiavetta

Muore una schiavetta di Hieronim Boy che aveva ricevuto il sacramento dell’eucaristia. Viene sepolta nel fossario.

-

Morte della liberta Catelina

Muore Catelina, liberta, che era stata schiava del quondam Francesco Jorji (“sclava que era”). Aveva ricevuto tutti i sacramenti e con cerimonia semplice viene sepolta nella chiesa di San Francesco.

-

Morte di una neonata schiava di donna Gualbes e Castelvì

Muore una albat schiavetta di donna Seraphina Gualbes e Castelvi. Viene sepolta nel fossario.

-

Morte di uno schiavo del viceré

Muore uno schiavo di Sua Eccellenza il viceré. Aveva ricevuto il sacramento della penitenza e l’estrema unzione. Viene sepolto nel fossario.

-

Morte dello schiavo Francesco

Muore Francesco, schiavo del signor canonico Busquets. Aveva ricevuto tutti i sacramenti e viene sepolto dentro la sede episcopale con cerimonia semplice.

-

Morte di una schiavetta di donna Isabel Setrilles

Muore una “negretta” di donna Isabel Setrilles che aveva ricevuto il sacramento della penitenza e l’estrema unzione. Viene sepolta nella tomba delle anime del purgatorio dentro la Cattedrale di Cagliari.

-

Morte di una schiava del conte di Serramanna

Muore una schiava del conte don Anton Brundo di nome Catelina. aveva ricevuto tutti i sacramenti e viene sepolta nel fossario con cerimonia semplice.

-

Morte di uno schiavo del conte di Serramanna

Muore uno schiavo del conte di Serramanna don Antonio Brundo. Aveva ricevuto tutti i sacramenti e viene sepolto nel fossario.

-

Morte del neonato figlio di una schiava del marchese di Sanluri

Muore un “albat” di una schiava del marchese di Sanluri. Viene sepolta nel fossario.

-

Morte del figlio di uno schiavo dell’arcivescovo

Muore un albat di Francesco, schiavo dell’illustrissimo reverendissimo arcivescovo di Cagliari. Viene sepolto nel fossario “per amore di Dio”.

-

Morte di uno schiavo di Sisinni Meli

Muore uno schiavo di Sisinni Meli senza alcun sacramento. Viene sepolto nel fossario.

-

Morte di Simoni, schiavo di don Castaner

Muore Simoni, schiavo di don Simoni Castaner. Aveva ricevuto il sacramento della penitenza e l’estrema unzione. Non può ricevere l’eucaristia e viene sepolto nel fossario.

-

Morte della schiava Juana

Muore Juana, “negra” schiava di donna Isabel Setrillas. Viene sepolta nel fossario.

-

Morte di una neonato figlio della schiava Luicia

Muore un albat figlio de Llussia, “negra” di donna Juana Amat. Viene sepolto nel fossario “per amore di Dio”.

-

Morte della schiava Maria

Muore una schiava di nome Maria di don Gaspar de Requesens. Aveva ricevuto tutti i sacramenti e viene sepolta nel fossario.

-

Morte di una bambina schiava di Eugenia Sanna

Muore una schiavetta della signora Eugenia Sanna. Aveva ricevuto tutti i sacramenti. Viene sepolta al Carmelo.

-

Morte di una neonata della schiava del canonico Pirella

Muore una albat della schiava dell illustre canonico Melchior Pirella. Viene sepolta nel fossario.

-

Morte di uno schiavo di don Barbarà

Muore uno schiavo di don Andriano Barbarà. Non aveva ricevuto nessun sacramento, viene sepolto nel fossario.

-

Morte di una schiava di donna Narro

Muore una schiava di donna Juana Narro. Aveva ricevuto tutti i sacramenti e viene sepolta con cerimonia semplice nella sede episcopale di Cagliari nella tomba delle anime del purgatorio.

-

Morte di una schiava della governatrice

Muore una “negra” di donna Maria de Servello, governatrice. Aveva ricevuto tutti i sacramenti e viene viene sepolta nel fossario.

-

Morte di uno schiavo

Muore uno schiavo del [_____] Sanna. Gli viene conferita l’estrema unzione e viene sepolto nel fossario della sede episcopale.

-

Morte di una schiava di don Miquel Picassa

Muore una schiava di don Miquel Picasso. Non aveva ricevuto alcun sacramento salvo il battesimo conferito in punto di morte per suo desiderio. Viene sepolta nel fossario.

-

Morte di un neonato figlio di una schiava del reverendo Murtas

Muore un albat di una schiava del reverendo Murtas, beneficiato della sede episcopale. Viene sepolto nel fossario “per amore di Dio”.

-

Morte di una schiava di Miquel Angel Bonfant, notaio

Muore una schiava di Miquel Angel Bonfant senza nessun sacramento. Si celebra una cerimonia semplice e viene viene sepolta nella chiesa dei frati del Carmelo.

-

Morte di Magdalena

Muore Magdalena, schiava di donna Maria de Cervello. Aveva ricevuto tutti i sacramenti e viene sepolta nel fossario con cerimonia semplice.

-

Morte di una schiava del visconte di Sanluri

Muore una schiava “negra” dell’illustre marchese e visconte di Sanluri. Aveva ricevuto tutti i sacramenti, tranne il viatico. Viene sepolta nel fossario.

-

Morte di una schiava del dottor Deliperi

Muore una schiava del dottor Thomas Deliperi. Riceve l’estrema unzione e viene sepolta nel fossario.

-

Morte dello schiavo Antonet

Muore Antonet, schiavo del consigliere fiscale Antiogo Atçori. Riceve la confessione e non riceve altri sacramenti. Viene sepolto nel fossario.

-

Morte di un neonato figlio di una schiava di don Antiogo Cani

Muore un albat figlio di una schiava di don Antiogo Cani. Lo seppellisce Jjoan Francesc , prete, nel fossario.

-

Morte di uno schiavo del dottor Fortesa

Muore un “negro” del dottor Gaspar Fortesa senza alcun sacramento e con una cerimonia semplice. Lo schiavo viene sepolto nel fossario.

-

Morte di una schiava di Miquel Calabres

Muore una schiava “negra” di Miquel Calabres senza preavviso. Viene fatta una semplice cerimonia officiata dal prete Miquel Murja. La schiava viene sepolta nel fossario.

-

Morte di un neonato schiavo di Joan Francisco Jorgi

Muore un albat della schiava di Joan Francisco Jorji, Officia la cerimonia Miquel Murja, prete. Il neonato viene sepolto nel fossario.

-

Morte di uno schiavo di don Anton Brundo

Muore Joan Thomas, schiavo di don Anton Brundo. Riceve l’estrema unzione e, essendo morto senza preavviso, non vi è il tempo per conferire altri sacramenti. Viene sepolto nel fossario.

-

Morte dello schiavo Joan Baptista

Muore Joan Baptista, schiavo di Ferrando Sabater. Riceve i sacramenti della “santa madre chiesa”. Viene fatta una cerimonia semplice da parte di Miquel Murja, prete. Lo schiavo viene sepolto nel fossario della sede episcopale di Cagliari dopo aver ricevuto l’Estrema unzione.

-

Morte dello schiavo Francesco

-

Morte della schiava Margalida

Muore senza preavviso Margalida, schiava di don Thomas Brundo. Non riceve nessun sacramento per mancanza di tempo: “no avisaren per ningun sacrament”. Viene fatta una cerimonia semplice e Margalida viene sepolta nella chiesa del santo sepolcro.

-

Morte di Antonico, schiavo di don Joan Naharro de Ruecas

Muore Antonico, “negro” schiavo di don Johan Naharro de Ruecas. Riceve tutti i sacramenti “della santa madre chiesa”. Officia la cerimonia Miquel Murgia, prete, dà l’estrema unzione e Antonico viene sepolto nella tomba del purgatorio della sede episcopale di Cagliari.

-

Morte di un neonato figlio di una schiava

Muore un albat figlio della schiava “negra” di donna Cathelina de Madrigal. Viene sepolto nel fossario.

-

Morte di una schiava di Nicolau Montelles

Muore una schiava di Nicolau Montelles che si converte “in articulo mortis” domandando il sacramento del battesimo. Battezzata da Miquel Murja, prete, riceve poi l’estrema unzione e viene sepolta nel fossario.

-

Morte della schiava Juana

Muore Juana, “negra” schiava di donna Isabel Setrillas. Viene sepolta nel fossario.

-

Morte del figlio neonato di Fatima e Salem

Muore un albat figlio della esclava di Miquel Vidal di nome Fatima. Viene sepolto nella Cattedrale di Cagliari. Il padre è Salem, compratore del marchese di Quirra.

-

Morte di un neonato schiavo del capitano Franco

Muore un albat, cioè un neonato, schiavo del capitano Christoforo Franco. Non è indicato il luogo di sepoltura.

-

Morte di una schiava del canonico Soler

Muore Maria, schiava del canonico Salvador Soler. Si converte nell’ora della morte e chiede il sacramento del battesimo, viene battezzata, le viene data l’estrema unzione e viene sepolta nel fossario della sede espiscopale di Cagliari.

-

Morte di un liberto

Muore Barthomeu, liberto “negro” schiavo che era del defunto Francesch Natter. Muore per un incidente e non si può dargli l’estrema unzione. Viene sepolto nella sede episcopale di Cagliari.

-

Morte di uno schiavo neonato del dottor Ferrer

Muore un albat schiavetto del dottor Ferrer e viene sepolto nel fossario.

-

Morte di uno schiavo per omicidio

Muore uno schiavo di don Anton Brundo per una pugnalata ricevuta da parte di un altro schiavo. In punto di morte si converte e chiede il battesimo, viene battezzato e chiamato Juan Baptista ma non si ha il tempo di conferirgli altri sacramenti. Viene sepolto nel cimitero.

-

Morte di uno schiavo neonato

Muore un albat, schiavetto del veguer Joan Esteve Meli. Viene sepolto nel fossario della sede episcopale di Cagliari.

-

Omicidio da parte di uno schiavo

Questo atto di morte non contiene la morte di uno schiavo ma fornisce la notizia di un delitto compiuto da uno schiavo. Infatti si tratta dell’atto di morte di Andria Garau, morte causata da una pugnalata data da uno schiavo del dottor Capay. Il testo indica “una pugnalada dona lo esclau del doctor capay”. La vittima viene sepolta nel convento di Gesù e ha ricevuto tutti i sacramenti.

-

Morte di una schiava di Melchior Andreu

Muore una schiava “negra” di Melchior Andreu. Aveva ricevuto il sacramento della penitenza. Viene sepolta nel fossario.

-

Morte di uno schiavo appena nato

Muore un “albat”, cioè un neonato, (albat=creatura morta prima di avere l’uso della ragione) schiavetto di don Juan Naharro. Viene sepolto al cimitero.

-

Morte di Perico

Muore Perico, schiavo del dottor Garcet. Aveva ricevuto tutti i sacramenti, riceve l’estrema unzione e viene sepolto nel fossario.

-

Morte di uno schiavo del dottor Garset

Muore Petro, “negro” schiavo del dottor Garset. Non riceve nessun sacramento perché non si ha il tempo. Viene sepolto nel fossario.

-

Morte di Francesco de Jorgi

Muore Francesco de Jorgi schiavo del potestà. Riceve il sacramento dell’estrema unzione solamente perché per gli altri non c’è stato il tempo. Viene sepolto nella tomba “de purgatori” e viene confessato da un padre della Santa Croce.

-

Morte di Catelina de Santus

Muore Catelina de Santus, schiava di Pere Santus. Ha ricevuto solo l’estrema unzione perché non aveva l’età di ricevere gli alti sacramenti. Viene sepolta nella tomba “de purgatori” della sede episcopale di Cagliari.

-

Morte di uno schiavo del governatore

Muore uno schiavo del governatore. Non ha ricevuto nessun sacramento. Il nome era Juan Baptista. Viene sepolto nel fossario.

-

Morte di uno schiavo di Phelipe Silvestre

Muore un “negro” di Phelipe Silvestre. Non ha ricevuto i sacramenti per non aver “avisat” ed essere morto improvvisamente. Viene sepolto nel cimitero (“en lo simiteri”).

-

Morte di una schiava di Pere Porta

Muore la “negra” di Pere Porta che aveva ricevuto tutti i sacramenti della santa madre Chiesa. Non viene fatta l’estrema unzione per “no aver avisat”, essere cioè morta improvvisamente. Viene sepolta nel cimitero della sede episcopale di Cagliari.

-

Morte di uno schiavo del giurista Sanna

Muore un “negro” di “miser” Sanna, giurista. Viene sepolto nel fossario.

-

Muore una schiava del dottor Joan Angel Concas

Muore una “negra” in casa del dottor Joan Angel Concas. Aveva tutti i sacramenti della “santa madre chiesa”. Viene seppellita nel santo sepolcro: “en santo sepulcre”.

-

Morte di uno schiavo di Agostino Sabater

Muore un “negro” di Agostino Sabater. Viene confessato prima di morire e viene sepolto nel fossario.

-

Morte di un neonato

Muore un neonato, figlio della “negra” del marchese di Villasor. Viene sepolto nel fossario.

-

Morte di Joanillo