-

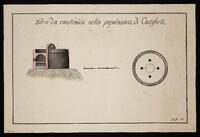

Peschiera di Colostrai

Peschiera di Colostrai LA PESCHIERA ALL'INIZIO DEL NOVECENTO.

Una breve scheda prodotta dal Ministero dell'agricoltura nel 1910 fotografa la condizione dello stagno all'inizio del Novecento.

Nonostante le dimensioni ridotte non permettano grandi impianti, lo stagno di Colostrai offre un'attività di pesca proficua e diversificata. Esiste un'unica peschiera, costituita da uno sbarramento di pali che collega le due sponde (tra l'are detta "'e foras" e quella 'e mesu).

La struttura della peschiera ricorda quella dello stagno di Santa Gilla, fatta di pali infissi nel fondale e fascinelle di lentisco bloccate con pietre.

A differenza di Santa Gilla, qui mancano i canali: le tre "giostre" (trappole), che partono direttamente dallo sbarramento, sono dotate di una caburiana e di un calice; vicino a quest'ultimo viene posizionato, parzialmente immerso, un grande cesto di giunchi detto controcalice, fondamentale per mantenere vivo il pesce prelevato col coppo (vóliga) fino al giorno successivo.

METODI DI PESCA

La pesca con le barche ("vagantiva") è limitata a causa delle dimensioni del bacino: vi operano solo tre imbarcazioni, una dedicata alla peschiera e due alla pesca libera (praticata "a Buligiu" con reti e nasse per muggini, anguille e ghiozzi).

La pesca all'amo è rara. Presso le foci dei fiumi si utilizzano i "nassargius" (o arrezzagliu), sarebbe a dire uno sbarramento di canne e frasche con aperture dove vengono piazzate nasse o reti a maglia stretta ("su filau") per catturare muggini e anguille.

Si registrano casi di bracconaggio con veleno o dinamite, problema aggravato dalla scarsa sorveglianza lamentata dai pescatori regolari.

Stagionalità e gestione economica

Il periodo migliore per la pesca, specialmente delle anguille (meno numerose che a Santa Gilla ma di taglia più grande), è tra la fine dell'autunno e l'inizio dell'inverno. In estate si produce la bottarga, seppur in quantità modeste (circa 100-150 kg).

I pescatori risiedono in una casa sulla sponda e pagano un affitto annuo di 1.500 lire al proprietario della peschiera, l'Avvocato Cavaliere Enrico Sulis (una cifra notevole se paragonata alle 150 lire del vicino stagno demaniale di Feraxi).

Tutto il pescato viene inviato quotidianamente al mercato di Cagliari (tramite il ricevitore Giovanni Puddu) e consumato localmente, senza esportazione verso il continente. La pesca di molluschi è lasciata liberamente ai poveri di Muravera, mentre granchi e gamberi non vengono pescati.

-

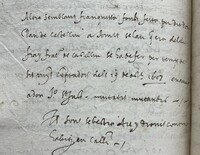

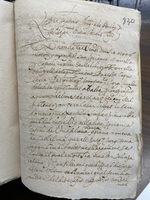

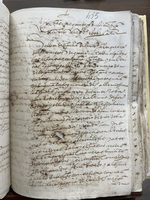

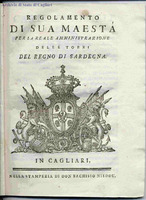

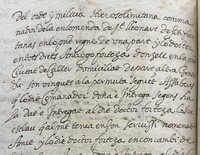

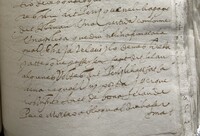

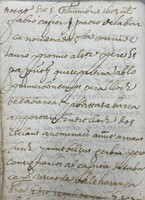

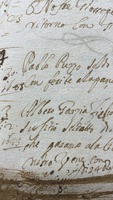

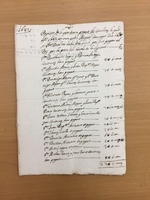

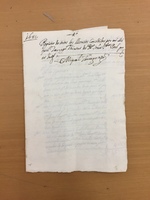

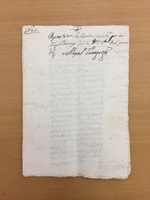

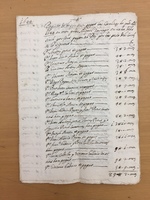

Regolamento per la Reale Amministrazione delle Torri

Regolamento per la Reale Amministrazione delle Torri Regolamento voluto da Carlo Emanuele III, Re di Sardegna per la riforma del funzionamento della reale amministrazione delle torri.

-

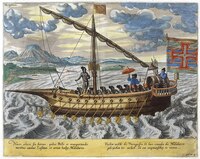

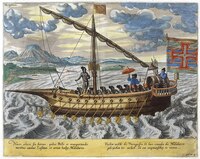

Galeòtta

Galeòtta La galeotta, detta anche mezza galera, era una variante più piccola e leggera della fusta, prevalentemente impiegata come piccola nave da guerra nel Mediterraneo.

Con dimensioni ridotte rispetto alla fusta (circa dodici remi per lato) e una lunghezza di circa 25 metri, era armata con un solo pezzo d’artiglieria a prua ed era governata interamente dall’equipaggio: non vi erano soldati separati in caso di combattimento.

I rematori, in fase di battaglia, si trasformavano in combattenti, passando rapidamente dai remi alle armi. Questo adattamento rendeva la galeotta estremamente pratica per missioni di controllo costiero, servizio locale o antipirateria, dove agilità e rapidità erano fondamentali.

Anche armatori e corsari sardi nel XVIII secolo erano soliti impiegare le galeotte, come certificato da patenti di corsa emesse dal viceré in quel periodo.

-

Man-of-war

Man-of-war La Man of War era una grande nave da guerra a vela, usata tra il XVI e il XIX secolo dalle principali potenze marittime europee. Il nome, che in origine indicava l'equipaggio armato a bordo, è passato a designare la nave stessa, simbolo della potenza militare navale di un regno. La sua forma si è evoluta a partire dalle carrache e dai galeoni del tardo Medioevo, e ha raggiunto la sua piena maturazione nel XVII secolo con l’introduzione delle cosiddette "ship of the line", ovvero navi di linea concepite per combattere in formazione durante le grandi battaglie navali.

Queste navi erano progettate per ospitare numerosi cannoni distribuiti su due o tre ponti. Le dimensioni variavano a seconda della classe e della potenza: le unità maggiori potevano superare i sessanta metri di lunghezza e dislocare tra le mille e le tremila tonnellate. La stazza e la complessità dell’armamento richiedevano equipaggi numerosi, spesso composti da 400 fino a 1.000 uomini, tra marinai, cannonieri, ufficiali e marines. Le navi più piccole, come le fregate leggere, avevano invece equipaggi ridotti attorno alle 150–200 persone.

L’armamento era imponente: una man of war poteva montare da 40 fino a oltre 120 cannoni, distribuiti su più ponti. I calibri più comuni erano da 12, 18, 24 e 32 libbre. Oltre ai cannoni a lungo raggio, si usavano carronade per il combattimento ravvicinato, mentre l'equipaggio era dotato anche di armi leggere per la difesa e l’abbordaggio, come moschetti, pistole e sciabole.

Il ruolo principale della man of war era quello di combattere in battaglia navale organizzata, in particolare secondo la tattica della "linea di fila", ma queste navi venivano anche impiegate per missioni di pattugliamento, blocco navale, scorta ai convogli, trasporto di truppe e dimostrazione di forza in teatri coloniali. In tempo di pace, alcune furono riconvertite in navi prigione o navi scuola, soprattutto verso la fine del loro ciclo operativo.

I principali centri di costruzione si trovavano nei grandi arsenali europei. In Inghilterra si costruivano a Portsmouth, Chatham, Woolwich e Deptford, mentre in Francia le basi principali erano Brest, Rochefort e Tolone. Anche la Spagna disponeva di grandi cantieri, come Ferrol, Cadice e Cartagena. Le marine dei Paesi Bassi, del Portogallo, della Svezia, della Danimarca e della Russia svilupparono a loro volta numerosi esemplari. Alcune colonie, specie britanniche, adattarono la costruzione alle risorse locali.

La man of war operò in tutti i principali mari del globo, dall’Atlantico al Mediterraneo, dal Baltico al Mar dei Caraibi, fino alle coste africane e indiane. Queste navi furono protagoniste dei conflitti navali più importanti dell’età moderna: le guerre anglo-olandesi, le guerre di successione, la guerra dei sette anni, le guerre napoleoniche e le campagne coloniali. Fino alla metà del XIX secolo, la man of war rappresentò il massimo della tecnologia e della strategia navale.

Tra le navi più celebri vi fu la HMS Victory, varata nel 1765 e diventata nave ammiraglia di Lord Nelson durante la battaglia di Trafalgar. La spagnola Santísima Trinidad, costruita nel 1780, fu la nave da guerra con il maggior numero di cannoni mai allestito, arrivando a 140. La USS Constitution, lanciata nel 1797 negli Stati Uniti, è ancora oggi conservata e visitabile a Boston, benché tecnicamente si tratti di una fregata pesante più che di una vera man of war di linea.

Il declino delle man of war iniziò con l’avvento della propulsione a vapore e delle navi corazzate in ferro. A partire dalla seconda metà del XIX secolo, le flotte si modernizzarono rapidamente e le vecchie navi a vela furono dismesse, smantellate o riutilizzate con ruoli secondari. Tuttavia, la figura della man of war ha lasciato un’impronta duratura nella storia della navigazione, incarnando per secoli la supremazia navale e la capacità militare degli imperi europei.

-

Cagliari. Saline della Palma

Cagliari. Saline della Palma

-

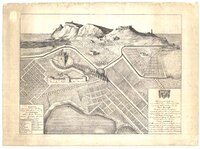

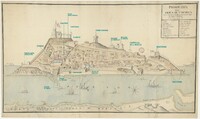

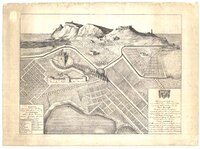

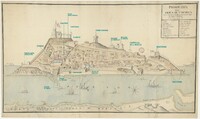

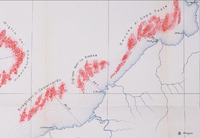

Tabarca - mappe e disegni

Tabarca - mappe e disegni

-

Torre di Cala d'Ostia (XVII secolo)

Torre di Cala d'Ostia (XVII secolo) La torre di Cala D’Ostia o, come indicato dai documenti dell’epoca, “torre de Cala de Hostias” era una struttura di forma troncoconica situata a ridosso del mare dalle dimensioni contenute: aveva un diametro di circa 7, 5 metri alla base per un’altezza, alla piazza d’armi, di circa 11, 6 metri.

Le sue dimensioni e la sua dotazione la collocano nella tipologia delle torri “Senzillas”: piccole torri a prevalente destinazione di sorveglianza e osservazione ma con possibilità, pur limitate, di difesa e attacco grazie all’uso dell’artiglieria in dotazione.

Il boccaporto si trovava verso la metà della torre a circa 5,8 metri di altezza e permetteva l’accesso ad una sala centrale, voltata a cupola, da cui si poteva raggiungere, attraverso una botola, la cisterna di raccolta dell’acqua, i magazzini e la polveriera presenti alla base e con una scala interna alla piazza d’armi. I locali presenti nella base erano suddivisi da setti murari di rinforzo ancora visibili nei pochi ruderi arrivati fino ad oggi.

Già prevista a metà del XVI secolo, dal Moncada nella sua relazione, venne poi iniziata a costruire nel 1601 e terminata nel 1605. La guarnigione era formata da un alcaide e due soldati. La sua posizione permetteva il contatto visivo con la Torre di Sant’Efisio (o del coltellazzo) a nord-est e quella di Chia a sud-ovest.

La torre fu soggetta a diversi interventi di riparazione, tra cui il primo già nel 1615, e richieste di intervento anche in epoca sabauda come è possibile verificare dalla relazione del Cagnoli nel 1720 e dalla relazione del Ripol del 1767 dove si richiede un intervento sulla copertura per risolvere le infiltrazioni d’acqua durante la pioggia.

La torre rimase operativa fino al 1772 anno della sua distruzione a causa di un’esplosione all’interno della polveriera.

Fu completamente ricostruita, già a partire dall’anno successivo, dall’Ing. Daristo ma posizionando la nuova a circa 12 metri dalla precedente, nonostante l’Amministrazione delle torri avesse previsto la ricostruzione utilizzando le vecchie fondazioni dopo averle opportunamente spianate.

Oggi è possibile osservare ancora i resti, ruderizzati, delle fondazioni della torre sul lato della costa a pochi metri dalla torre sabauda.

-

Schiavi che usano la schiavitù

Schiavi che usano la schiavitù Nelle vicende di mobilità che conduce alla libertà possiamo trovare casi in cui gli schiavi stessi, inevitabilmente, partecipano delle dinamiche commerciali di quel sistema oppressivo dal quale sono per primi soggiogati: acquistano schiavi loro stessi sia per liberarli, sia per riuscire a liberare se stessi.

Alcuni esempi della prima fattispecie possiamo ritrovarli nel caso di di Amet Decoll di Annaba che, nel 1619, acquista la schiava Fatima da don Angel dela Bronda con l’intento di affrancarla, e anche nell’acquisto di Mira da parte di Melchior Torrella su commissione dello schiavo Monço ha lo stesso intento.

Amet Decoll e Monço in qualche modo sono parte del meccanismo di possesso delle persone. Acquistare (o, nel secondo caso, far acquistare) Fatima e Mira come schiave è un modo per poterle liberare. Si servono dell’istituto schiavile stesso come mezzo per ottenerne la cessazione.

La vicenda di Amet di Annaba è ancora più singolare. Nel 1615 vive da alcuni anni al servizio della nobile Ysabel Alagon e Requesens, marchesa di Villasor e vedova di Martino Alagon. Determinato a riconquistare la libertà, con una piccola somma di denaro elabora un piano ingegnoso. Tratta con donna Ysabel, che inizialmente rifiuta di lasciarlo andare, probabilmente per non rinunciare al suo servizio. Amet decide di aggirare il rifiuto. Si reca al porto durante un'asta pubblica e compra un altro schiavo, anch'egli chiamato Amet e proveniente da Annaba. Amet offre il nuovo schiavo a donna Ysabel, proponendolo in cambio della sua libertà. La marchesa accetta.

Amet rappresenta un esempio di riappropriazione della dignità individuale. La sua vicenda mostra una sintesi tra integrazione nella società ospitante e determinazione personale. Da un lato, riesce a stabilire legami lavorativi che gli permettono di guadagnare denaro; dall'altro, dimostra capacità di negoziazione, giungendo a compromessi sia con la padrona che con chi gli vende un altro schiavo. Amet sfrutta ogni risorsa a disposizione con astuzia, intraprendenza e una certa dose di spregiudicatezza.

Utilizza infatti la schiavitù come strumento di liberazione, sostituendosi con un altro schiavo per migliorare la propria condizione. È “complice” del meccanismo di privazione della libertà. Rompe la schiavitù, ma lo fa deliberatamente a spese di un altro come lui.

In altri casi, invece, gli schiavi usano la schiavitù per trarre profitto, come nel caso di Salem Desfachs. Egli viene pagato da Hagemusa, schiavo del viceré Calatayud, affinché faccia da garante durante il suo viaggio in patria, dove deve trovare il denaro necessario per riscattarsi dalla schiavitù.

Questi e altri casi mostrano la complessità del fenomeno schiavile e, per la prima volta, fanno emergere il ruolo attivo e contraddittorio degli schiavi nel sistema stesso.

-

La società cagliaritana e gli schiavi: gli uomini del mare

La società cagliaritana e gli schiavi: gli uomini del mare Corsari e mercanti sono figure chiave nell’esperienza schiavile mediterranea.

Attraverso essi si instaurano il dialogo e le connessioni più concreti tra la Sardegna e l’esterno. Versatili, capaci di adattamento e di gestire affari in due “mondi” diversi e opposti, con linguaggi verbali, culturali e sociali diversi.

I corsari sono i primi a guadagnare dalla merce umana, sono i principali responsabili del traffico di schiavi e rappresentano il loro canale di ingresso nel Regno e nel circuito di mercato. L’efficacia del loro ruolo dipende, nelle fasi di cattura, dalla scaltrezza, dalla rapidità e dalla forza che possono mettere in campo e, successivamente, dalla capacità contrattuale e dalla fermezza che impiegano nel negoziare con le autorità e con gli acquirenti per ottenere il massimo profitto dalle proprie prede.

D’altra parte, i mercanti rivestono una posizione altrettanto significativa non solo nelle compravendite, ma anche e soprattutto nelle operazioni di riscatto degli schiavi. Operano come intermediari nelle complesse transazioni di redenzione, parallelamente ai noti ordini religiosi dediti a questa attività1. Per il successo nel big business2 dei riscatti, sono indispensabili non solo le risorse economiche per finanziare viaggi, mobilitare persone e far circolare denaro, ma anche una solida abilità di negoziazione e una rete di relazioni ben sviluppata.

A Cagliari, nel primo Seicento, sono presenti molti corsari naturals, ma sono soprattutto i forestieri a svolgere questa professione del mare. Valenzani, maiorchini, francesi, maltesi, napoletani e siciliani.

Analizzare le relazioni di cui sono protagonisti permette di ampliare la comprensione della società, conoscendo anche quei nomi che, pur implicati nella vicenda, sfuggono all’analisi delle connessioni più rilevanti. Tante persone, infatti, emergono nelle nostre fonti per aver acquistato anche un solo schiavo, ma ciò non nega la loro rilevanza in un discorso generale di movimento di captivi nella società. Anche i singoli atti di acquisto contribuiscono a tracciare una mappa sociale più complessa e interconnessa.

I corsari di maggior successo sono Andreu de Lorca, definito ora maiorchino e ora valenzano, attivo dal 1600 al 1617, e Guillelm Prevost, francese, attivo nei primi anni del secolo.

Secondo le fonti che abbiamo potuto esaminare, i due catturano e vendono circa cento schiavi entrando in contatto, rispettivamente, con cinquantadue e quarantasette acquirenti. A queste si aggiungono le interazioni con gli ufficiali implicati nella gestione dei pubblici incanti: il Procuratore Reale, il Procuratore Fiscale, il Maestro Razionale e il Pubblico Corridore, spesso protagonisti anche come compratori. Tra i nomi degli acquirenti ritroviamo principalmente personalità eminenti di estrazione soprattutto locale: nobili e ufficiali reali, letrados, canonici, dottori della Reale Udienza insieme a mercanti e notai.

Anche per Miquel Mitzavilla, maiorchino, e Barthomeu Didià, francese, riscontriamo una discreta attività nel 1632 e nel 1633. Vendono ventuno schiavi ciascuno ad altrettanti acquirenti. Tra costoro, molti sono protagonisti del commercio di persone già trent’anni prima, come don Pau di Castelvì e don Gaspar Pira, i canonici Simo Montanacho e Melchior Pirella; troviamo nuovi esponenti di famiglie già note che continuano la "tradizione" di possesso di schiavi avviata all'inizio del secolo, come i Fortesa e i Capay, dottori in in legge, i dela Matta, i Bonfant, famiglia di notai; vi sono, infine, personalità che appaiono per la prima volta nella nostra ricerca, come don Joan Dexart, dottore in leggi, avvocato e giudice della Reale Udienza, il dottor Antoni Sauni, il dottor Matheo Benedeto, i canonici Pere Folgiari e Lorens Sampero, i mercanti Sisinni Geruna e Diego Alonço.

Altri corsari attivi ma meno documentati sono Juan Maltes e Miquel Matos, dei quali non conosciamo la provenienza, Bathomeu Torres, maiorchino, Paulo Pilicato, trapanese abitante nell’appendice cagliaritana di Lapola, Francesch Bramon, Andreu Gisbert e Jean Baptiste Lalgin, francesi.

Gli ultimi tre operano all’inizio del secolo, nel 1600, 1602 e 1603. Ad acquistare i gli schiavi catturati da loro sono soprattutto grandi personalità del Regno: don Pedro de Castelvì, don Hieroni Delitala di Alghero, il dottore in medicina Joan Antoni Sanna, il viceré conte d’Elda, don Joan Naharro de Ruecas, il dottor Mostallino e Juan Antoni Martì, mercante.

Pilicato è attivo tra il 1617 e il 1619 e vende sei schiavi a don Pau de Ravaneda e al mercante Augustin Regestra. Lo ritroviamo alcuni anni dopo, nel 1638, a sua volta schiavo a Tunisi nelle mani di Sidi Atias. Pilicato dà procura a tale Mateo Farere, anche lui trapanese, per recuperare alcuni crediti e, con quel denaro, riscattarlo.

Torres, infine, va in corso nel 1633 e 1634 e vende tre schiavi a Juan Font, Joan Luis Fiorillo e al canonico Thomas Rachis.

Alcuni altri corsari compaiono una sola volta nella documentazione, ma la loro attività da conto della vivacità di Cagliari come porto corsaro nel Seicento. Si tratta di Joan Arbizola, maiorchino, Paulo de Vicco, napoletano, Gabriel Hernandez, siciliano, Llorens Soliman e Monserrat de Lorca, maiorchini, Steve Già, genovese, Hercules Velle, maltese, Ugues Athenos, francese, Baptista Brumeo, Damian Domingo Lian, Joan Veloto, Nicolao Justiniano e Bernardo Beltran di provenienza sconosciuta, Joan Pere Masala e Jaume Sala, sardi, e diversi altri.

Gli schiavi sono una merce tra le tante, venduta, scambiata e trasportata. Per questo parrà normale constatare come anche molti mercanti, uomini di mare che spesso sono anche patroni di imbarcazioni, siano implicati nella loro compravendita, in attività creditizie e di riscatto, o in attività commerciali. Come nel caso dei corsari, si tratta soprattutto di uomini forestieri, spesso domiciliati nelle appendici di Cagliari, Lapola e Stampace. Non manca qualche autoctono.

Miquel Vidal, maiorchino, è proprietario di almeno tre schiavi, Soliman, Aly Badari e Fatima. Il primo viene acquistato al pubblico incanto da Andreu de Lorca, il secondo gli viene venduto da un altro mercante, Alexi Picasso, mentre sulla terza non abbiamo a disposizione questo dato. Vidal entra in relazione con Salem Desfachs e Baptista Baldo, nel 1606, per la commissione di un riscatto in Nordafrica.

Anche il cagliaritano Miquel Calabres entra in contatto con Salem Desfachs e Amet di Tripoli attraverso uno dei quattro schiavi che possiede. I due liberti gli consegnano il denaro che il suo schiavo David Jucu deve pagare per essere affrancato.

Nicolò Derouche, mercante residente a Cagliari negli anni Trenta e Quaranta del Seicento, si ritaglia il suo protagonismo nella vicenda schiavile occupandosi di alcuni riscatti di musulmani in Sardegna. Il primo è Mahamet Cherif, il quale consegna a Derouche il denaro per pagare il proprio riscatto, denaro che ha ricevuto in prestito da un altro schiavo musulmano. Derouche, ancora, riceve da Rais Ayet, moro di Biserta, il denaro necessario per riscattare due bistertini in prigionia a Cagliari, di nome Abdelatif e Abraham Rassit. Infine, riceve da Marina Hienone, ebrea, venti pezzi da otto reali per riscattare, a Cagliari, Moussa, figlio della donna, schiavo di Joan Caulcer, mercante maiorchino.

Un personaggio ricorrente nelle fonti è il patrone di Torre del Greco Salvator Izzo, un “ingranaggio” rilevante nella macchina della schiavitù non solo a Cagliari, ma anche al di fuori. Oltre che occuparsi di prestare denaro ad alcuni schiavi perché possano pagare il proprio affrancamento, è piuttosto attivo in operazioni di riscatto di schiavi sardi, siciliani, calabresi e napoletani in Nordafrica, specificamente a Tunisi. Riceve una commissione da Joan Antoni Marti, anch’egli mercante abitante a Cagliari, per occuparsi del riscatto del frate Cherubi Pichiotta, calabrese schiavo a Tunisi18. Izzo si occupa anche del secondo riscatto di Baptista Morvillo, schiavo a Tunisi, e di quelli del frate siciliano Francesco Francavalli e di Giuseppe Pancrazzi.

È probabile che Izzo metta in piedi una sorta di rete di prestiti e crediti, in quanto troviamo almeno tre testimonianze di crediti aperti nei suoi confronti da parte di Raffaello Francesco di Marsiglia, Guglielmo Martino di Maiorca, e Hugues Changet, console francese.

-

La società cagliaritana e gli schiavi: l'alto clero

La società cagliaritana e gli schiavi: l'alto clero Anche gli arcivescovi e gli alti prelati partecipano attivamente agli scambi di schiavi.

L’arcivescovo di Cagliari, Alonso Laso Sedeño, in carica tra la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento (1596-1604), è una delle figure più rilevanti. Uomo di grande prestigio, è abilitatore e trattatore dello stamento ecclesiastico nel Parlamento tenuto all’inizio del secolo dal viceré d’Elda. Nel 1603, il monsignore possiede cinque schiavi, quattro dei quali acquistati al pubblico incanto dal patrone Guillelm Prevost, mentre il quinto è il figlio di uno di loro. Subito dopo l’acquisto, Laso Sedeño battezza e cresima i suoi schiavi, e nei ruoli di padrini e madrine vengono scelte importanti personalità laiche e religiose, come la nobile donna Magdalena Portugues e Barbarà, baronessa di Posada, il canonico Joseph Laso, parente dell’arcivescovo, e i canonici Guerau de Pinna e Joan Thomas Caldentey.

Il successore di Laso Sedeño è don Francisco d’Esquivell (in carica dal 1605 al 1624), il quale sembra possedere tre schiavi, uno dei quali acquistato al pubblico incanto dal corsaro francese Barthomeu Didià. Tra i padrini e madrine dei suoi captivi compaiono don Francisco Torrella, futuro barone di Capoterra, il canonico Miquel Claramont, e due figure di estrazione ignota: Maria Esprugas e Joan Gunallons.

Infine, in merito a monsignor don Antonio Canopolo, arcivescovo di Arborea presente in Parlamento fino al 1614, ci sono pervenuti un atto di compravendita e uno di battesimo. Canopolo vende la sua schiava Portia a donna Ysabel Alagon e Requesens, moglie del marchese di Villasor don Martino de Alagon, e nel 1610 fa battezzare un suo schiavo nella chiesa di San Nicola di Sassari. A officiare il rito è il Vescovo di Bosa. Lo schiavo di Canopolo viene battezzato insieme uno schiavo di don Antonio Mulines. Padrino e madrina di entrambi gli schiavi sono don Enrico de Sena, governatore del capo di Sassari, e sua moglie.

Tra i canonici, molti dei quali intervengono nello stamento ecclesiastico durante i Parlamenti del Regno, alcuni acquistano i loro schiavi direttamente dai corsari nelle pubbliche vendite all’asta: Salvador Soler, Jaume Spiga, Antoni Quença, Thomas Rachis, Augustì Murtas, Lorens Sampero. Altri sono implicati in compravendite con vari esponenti dell’élite.

Ad esempio, il canonico Antoni Tola acquista una schiava mora da donna Hieronima Carta e Requesens, mentre il canonico Joan Meli, della cattedrale di Iglesias, tramite il proprio procuratore Jaume Hortola, acquista uno schiavo di nome Barca da Gavi Sasso, ex avvocato fiscale e patrimoniale del Regno. Barca viene utilizzato come moneta di scambio per la liberazione del fratello di Meli, Francesch, schiavo della madre di Barca in Nordafrica.

Il canonico Vincent Baccallar è discretamente attivo nel possesso di schiavi. Per il battesimo di Joan Baptista, sceglie come padrino don Pere Portugues, barone di Posada, e come madrina la propria sorella donna Marchesa Baccallar. Il canonico a sua volta battezza una schiava del barone don Miquel Portugues e di sua moglie Madalena Portugues e Barbarà. La ricorrenza della famiglia Portugues indica una certa prossimità tra le due famiglie.

Simon Montanacho, canonico e giudice di appello nel Regno, acquista uno schiavo dall’eredità dell’omologo Joan Sini, con cui sembra avere un rapporto di vicinanza visto l’intervento di entrambi come padrini dei rispettivi schiavi. Montanacho entra anche in contatto, tramite uno dei suoi schiavi, con Salem Desfachs di Tunisi e Amet di Tripoli, i due liberti le cui avventure sono contenute nel secondo capitolo. Bilcasser, schiavo del canonico, si impegna come creditore nei confronti dei due. Sini, infine, è legato al viceré don Calatayud, comparendo sia come officiante del battesimo di uno dei suoi schiavi, sia nel ruolo di padrino di un altro.

In generale, sembra che anche gli alti prelati, come i viceré, preferiscano interagire prevalentemente con i notabili del Regno per quanto riguarda il possesso di schiavi. Il rapporto più frequentemente attestato tra loro e i nobili o gli ufficiali regi è quello di padrinaggio. Meno attestati sono gli atti di compravendita o altre tipologie di passaggio di schiavi. Sul piano spaziale, i legami restano principalmente locali, mentre sono i corsari, gli schiavi e i liberti a proiettare il Regno verso l’esterno, stabilendo connessioni con luoghi come la Francia, Maiorca, Malta e il Nord Africa.

-

La società cagliaritana e gli schiavi: gli ufficiali regi

La società cagliaritana e gli schiavi: gli ufficiali regi Ai più alti livelli istituzionali e amministrativi del Regno, molti esponenti sono attivi nel commercio e nel possesso di schiavi.

La famiglia Soler, di origini barcellonesi, si distingue in Sardegna col canonico Salvador, con Gaspar e con Pere Joan.

Gaspar Soler, dottore in utroque iure del capitolo della Cattedrale di Cagliari e avvocato dello stamento ecclesiastico nel parlamento d’Elda, possiede un solo schiavo, acquistato dal corsaro Andreu de Lorca. È implicato personalmente nelle vendite all’asta di schiavi almeno nel 1604, agendo come delegato del procuratore reale don Nofre Fabra e Deixer.

Pere Joan Soler è reggente la Reale Cancelleria, molto attivo nelle prime Corti del Seicento come abilitatore, trattatore, giudice dei gravami, rappresentante del viceré e ambasciatore di diversi ufficiali regi: tutti ruoli che favoriscono il dialogo e il contatto con i maggiori esponenti di tutti gli stamenti e con gli altri rappresentanti regi. Soler possiede diversi schiavi che acquista direttamente dai corsari de Lorca e Prevost e che vengono battezzati da personalità come Ysabel Soler, sua figlia, Juan Masons, giudice della Reale Udienza e il nobile don Joan Baptista Delitala; troviamo poi Nicolau Sart, Antioga Paisana, levatrice, Miquel Atzeni e Catelina Xanquir, tutti di estrazione sociale non rilevabile. Soler ricopre anche il ruolo di padrino insieme a donna Marianna Deixer e Castelvì, marchesa di Cea e moglie di don Pau de Castelvì, nel battesimo di Joan Thomas de Santa Creu, il giovane musulmano recatosi a Cagliari dalla Barberia per diventare cristiano.

Un altro esempio significativo di protagonismo nella vicenda schiavile è rappresentato da don Joan Naharro de Ruecas, reggente della Tesoreria Generale del Regno. Nel 1599, acquisisce il titolo nobiliare e da quel momento partecipa attivamente ai Parlamenti del Regno, cooperando con figure chiave come i viceré don Anton Coloma o don Carlos de Borja, gli altri ufficiali regi e i principali rappresentanti dei tre stamenti.

Tra il 1601 e il 1612, don Joan possiede almeno quattordici schiavi e, attraverso la documentazione che li riguarda, possiamo ricostruire alcuni dei contatti sociali. Acquista quattro schiavi dai corsari Andreu de Lorca, Jean Baptiste Lalgin e Guillelm Prevost e uno da don Christofol Centelles.

Il suo captivo Amet di Annaba si interfaccia con Salem Desfachs di Tunisi e Amet di Tripoli per chiedere loro un prestito di denaro per potersi riscattare. I due creditori consegnano a don Juan duecentosettanta lire; per ripagare il debito. Amet si accorda poi con don Emanuel de Castelvì, componente dello stamento militare nei Parlamenti d’Elda e de Borja, ottenendo un secondo prestito dello stesso ammontare.

Abdalla, altro degli schiavi di Ruecas, compare come garante in un contratto di taglia di un altro captivo, mettendo il suo padrone in contatto con i proprietari degli altri schiavi implicati nell’accordo: donna Joanna Castelvì e Amat e i giudici della Reale Udienza Joan Masons e Francesch Jagaracho.

Lo schiavo Juan Francesco viene battezzato dai nobili don Augustin Baccallar e donna Catherina Naharro e Baccallar, i cui cognomi evidenziano l’esistenza di una parentela tra le due famiglie. Joana viene battezzata dallo stesso don Augustin Baccallar e da una tale Lucrecia Vaquer e viene cresimata dal canonico Miquel Claramont; Antiogo Francesco ha come padrino il dottor Salvador Carcassona, avvocato dello stamento militare nel parlamento d’Elda; Antonio viene battezzato da Joan Pullo, mentre Antiogo da Martin del Contado. Martin del Contado compare anche nel 1611 nella documentazione sulle galere conservata nell’Archivo General de Simancas. Le galere della squadra di Genova, condotte dal duca di Tursi Carlo I Doria del Carretto, arruolano dieci forzati da Milano e dal Regno di Sardegna. Tra questi ultimi compare Del Contado, condannato perpetuamente al remo.

Francesch Jagaracho fa parte di una famiglia borghese sassarese, dedita alle professioni liberali. Nel primo Seicento è giudice della Reale Udienza e avvocato fiscale.

Possiede almeno undici schiavi tra il 1603 e il 1611, quattro dei quali vengono acquistati in occasione delle pubbliche aste successive alle prese dei corsari De Lorca e Prevost. In occasione di un accordo di credito a vantaggio del suo schiavo Amet di Annaba, Jagaracho si interfaccia con donna Juanna Castelvì e Amat, padrona dello schiavo creditore, con il barone don Portugues e con il suo schiavo Scandaria, intervenuti come testimoni dell’atto.

Un altra occasione di contatto con donna Juanna è la partecipazione dello schiavo Ali come garante per lo stesso atto di taglia cui partecipano Adalla di don Naharro de Ruecas e Ali del dottor Joan Masons.

Infine vediamo nei rapporti di padrinaggio, ancora una volta, l’emersione di figure sconosciute e non meglio collocabili: Gavino Bonaventura ha come padrino Joan Francesc Corda, Maria viene battezzata da Angel de Andriola e da Catelina Jana, Joan Gavi da Marta Carta e da Joan Hieroni Pascanal.

Monserrat Rossellò è un letrado, giudice della Reale Udienza e, alla fine del Cinquecento, visitador degli ufficiali del Regno.

Come i due precedenti, si trova in grande prossimità con i grandi nobili, ecclesiastici e con i principali protagonisti dell’amministrazione del Regno per via della comune partecipazione ai Parlamenti.

Rossellò acquista due schiavi nel 1604 da una presa del corsaro francese Prevost, e altri due nel 1606 da Miquel Roca, quarto consigliere della città di Cagliari, e da don Augustin Baccallar, nobile. I due schiavi vengono utilizzati da Rossellò come moneta di scambio per liberare un frate di nome Arcangel Daviso Capretzi, schiavo “in potere degli infedeli” nella città di Biserta.

Tra i dottori della Reale Udienza troviamo anche Joan Masons, attivo protagonista dei Parlamenti fino alla prima riunione del XVII secolo. Avvocato del Regio Patrimonio, giudice della Reale Udienza, dottore in leggi, sindaco e avvocato della città di Oristano, presente prima nello stamento reale e poi in quello militare.

I canali di scambio attivati dal possesso di schiavi sembrano restare sostanzialmente nell’ambito delle interazioni parlamentari. Tra compravendite, battesimi e fideiussioni sono coinvolti il corsaro Andreu de Lorca, donna Joanna Castelvì e Amat, Melchior Torrella e i mercanti genovesi residenti a Cagliari Joan Costa e Pere Morteo; ancora, il Reggente Pere Joan Soler, il dottor Angel Jagaracho, Gracia Quença e Santoru, Miquel Angel Bonfant, notaio, il reverendo Pau Sanna e Balthasara Bonfant e Masons.

Quest’ultimo cognome mostra l’esistenza di una parentela tra la famiglia del giudice Masons e quella dei notai Bonfant.

Anche la famiglia Palou è discretamente presente nelle fonti come proprietaria di schiavi, con Joan Antoni Palou e sua moglie Francisca Palou e Garcet.

Gli atti ritrovati parlano di acquisti, vendite e affrancamenti, oltre che dell’intervento di uno dei loro schiavi come garante in un atto di taglia.

Si tratta di accordi nei quali sono protagonisti Pere Blancafort, consigliere municipale di Cagliari, i nobili don Gaspar de Requesens e don Joan Baptista Zatrillas e i mercanti Miquel Calabres, Gaspar Bonato e Andria Materano. I Palou non risultano attestati nella fonte parrocchiale e sembra, dunque, non intervengano in occasione di battesimi e cresime, né come padroni di schiavi cristianizzati né come padrino e madrina di schiavi altrui.

Un altro protagonista istituzionale del Regno è Joan Francisco Jorgi, convocato nello stamento militare dei Parlamenti Aytona (1592-1594) ed Elda (1602-1603). È consigliere civico di Cagliari per diverse volte, podestà nel 1606 e, in Parlamento, svolge il ruolo di procuratore del feudo di Quirra e di diversi esponenti dell’élite del capo di Sassari.

Jorgi possiede numerosi schiavi ed è una figura ricorrente nella nostra ricerca. Attraverso le vicende riguardanti i suoi captivi, possiamo individuare alcuni legami parentali.

È sposato con Angela Cascali, componente di una famiglia che, attraverso il matrimonio della sorella Sperantia con don Melchior Torrella, si lega ai nobili baroni di Capoterra. La moglie di Jorgi, i cognati, donna Sperantia e don Melchiorre, e i nipoti, donna Magdalena e don Francesch Torrella sono molto presenti nelle tappe dell’esperienza schiavile dell’uomo. Compaiono spesso come padrini e madrine di battesimo e di cresima degli schiavi, insieme a personalità come il protomedico Joan Andreu, il canonico Spiga, don Pere Portugues e il canonico Miquel Gessa.

La cognata Sperantia e la nipote Magdalena sono anche le destinatarie della donazione di due schiave da parte di Jorgi che, alla fine della sua vita, lascia tutti gli schiavi che possiede a sua moglie Angela, comprese le due precedentemente donate alle Torrella. Gli accordi di compravendita che Joan Francisco Jorgi stringe lo mettono in relazione con il corsaro Guillelm Prevost ed evidenziano rapporti con la famiglia Carrillo nella persona di don Joan, e Montelles, con don Salvador.

Alla morte di Joan Francisco, sua moglie Angela si trova a gestire gli schiavi ereditati e decide di liberarne la maggior parte. La schiava Xarifa paga ad Angela Jorgi e Cascali centocinquanta lire per il proprio riscatto, denaro che viene consegnato alla padrona da Amet di Annaba, schiavo appartenuto a Miquel Calabres, mercante di Cagliari. La vedova Jorgi compare anche come madrina di battesimo di uno schiavo di don Melchior Torrella, suo cognato.

-

La società cagliaritana e gli schiavi: la nobiltà

La società cagliaritana e gli schiavi: la nobiltà Le casate che si distinguono maggiormente nell’esperienza schiavile sarda della prima metà del Seicento sono i Centelles, i Castelvì, i Requesens e i Torrella.

Tra i nobili feudatari più potenti e importanti del Regno, troviamo don Christofol Centelles, prima conte e poi, dal 1603, marchese dello sconfinato feudo di Quirra.

Don Christofor è attivo protagonista delle Corti del 1602-1603 in qualità di ambasciatore e trattatore dello stamento militare. È in stretto rapporto col viceré conte d’Elda e con i maggiori esponenti dei tre stamenti e della regia cort, come personalità delle famiglie Castelvì, Alagon, Zatrillas, Zapata, Aymerich, Fortesa, Masons, Baccallar, Requesens, Torrella.

Dal 1602 al 1609 possiamo contare circa venti schiavi in suo possesso, molti dei quali acquistati direttamente durante i pubblici incanti delle prese corsare di Andreu de Lorca, Andreu Gisbert e Guillelm Prevost.

Don Christofor ha la tendenza a battezzare e cresimare buona parte degli schiavi che possiede.

I nomi dei padrini e delle madrine non sembrano rimandare, di norma, a famiglie della nobiltà. Tali famiglie emergono, invece, nel caso in cui sia Centelles a svolgere il ruolo di padrino o in occasione di compravendite private.

All’inizio del secolo, don Christofor battezza uno schiavo del viceré Coloma insieme alla contessa di Laconi donna Anna de Castelvì e vende uno dei propri captivi a don Joan Naharro de Ruecas, Tesoriere Reale.

Al proprio procuratore, Gaspar Cugia, ordina nel 1609 di occuparsi di ritrovare e ricondurre a casa Almanzor, schiavo fuggitivo. Cugia, a sua volta, delega il compito al proprio procuratore, il capitano del re Christofor Franco, palermitano abitante di Cagliari, anch’egli possessore di schiavi. Gaspar Cugia si occupa altresì di un’operazione di riscatto: troviamo una procura che Laurenso Pira, cittadino di Sassari schiavo di Sidi Hamida, dà a Cugia per occuparsi di procurare il denaro necessario alla sua liberazione dal padrone.

Nello stesso anno il marchese si trasferisce nella sua città natale, Valencia, portando con sé almeno quattro schiavi. A presentarsi davanti al Bailo di Valencia per occuparsi degli adempimenti necessari al trasferimento dei captivi fuori dalla Sardegna è un altro procuratore di Centelles, Antoni Datos del Castillo, insieme al nobile don Hieroni Mercader il quale si assume la responsabilità di recarsi a Cagliari per trovare le carte patrimoniali che attestano l’avvenuto pagamento del quinto reale sugli schiavi.

Dei contatti che è stato possibile ricostruire per don Christofol Centelles, una buona parte si intreccia al rapporto con Salem Desfachs, declinato prima nel binomio padrone-schiavo e poi evolutosi verso una collaborazione “professionale” dopo la sua liberazione.

Ricordiamo, ad esempio, i patroni Joan Dale e Baptista Baldo, Honorat Rocafort e Spirit Pipin.

Il caso del marchese di Quirra mostra una rete sociale “schiavile” che, più che sovrapporsi a quella “istituzionale”, prende nuove direzioni. Sottolinea un modo unico di sfruttare la schiavitù, almeno nel panorama della nostra ricerca. Centelles utilizza i suoi schiavi non solo durante il periodo vero e proprio di cattività, non solo per il lavoro forzato, non solo per il profitto delle vendite o dei riscatti. Porta avanti, invece, la strategia di utilizzarli anche successivamente, quando sono diventati uomini liberi, sfruttandone competenze, connessioni e abilità per il beneficio dei propri commerci. Possiamo ipotizzare che, da una parte, Salem sfrutti le conoscenze e le connessioni del marchese, ma che anche il marchese possa trarre vantaggio delle relazioni costruite autonomamente dal suo collaboratore. La spazialità che il network di Centelles disegna crea ponti tra Cagliari, Valencia, Biserta e altre città della Barberia e la Francia.

Un cognome ricorrente e particolarmente noto nella storia della Sardegna è Castelvì. Si tratta di una famiglia feudale di origine valenzana che nel Regno di Sardegna forma tre rami: i marchesi di Laconi, i signori di Samassi e Serrenti e i marchesi di Cea, imparentandosi con altre grandi famiglie nobiliari e feudali. Gli uomini della famiglia sono tra i più eminenti membri dello stamento militare in Parlamento, svolgendo spesso il ruolo di rappresentanti, abilitatori, trattatori e giudici dei gravami, stringendo rapporti di prossimità con gli altri maggiori nobili e feudatari. La famiglia Castelvì si rende protagonista nella vicenda schiavile anche con le sue esponenti femminili.

Don Jaume Castelvì tra il 1603 al 1617, tramite gli schiavi che possiede, entra in contatto con diverse personalità. Il siciliano Joseph Caruso e il maltese Francesco Zibosio, i quali gli consegnano il denaro del riscatto di uno dei suoi schiavi; Jaime de Aquena e Isabel Torres sono il padrino e la madrina uno “schiavetto”; lo schiavo Juan Baptista invece è battezzato da don Jaume stesso e da sua moglie, donna Anna de Castelvì; Juan Seraphi ha come padrini Salvador Caddeo, prete, e Joana Sorja; per Juan Jordi, invece, sono Jordi Jaquello e Rosa Marras. Al momento della cresima dello schiavo Pablo Zacharias, a fargli da padrino è Benitto Bravo.

Donna Anna de Castelvì battezza, oltre a Juan Baptista, anche uno schiavo del viceré Coloma insieme al marchese di Quirra don Christofol Centelles. La donna possiede a sua volta due schiave: una battezzata da Nicolau Porxella, signore della villa di Serdiana e ambasciatore dello stamento militare nel parlamento d’Elda, e l’altra cresimata dal dottore in utroque iure Gaspar Pira.

Don Francesco, visconte di Sanluri, al momento dell’ingresso nell’ordine dei padri cappuccini (nel 1607) lascia in eredità al fratello don Pau due schiavi che dovranno servire per quattro anni a suo beneficio e a beneficio di don Hieronim de Sena, sindaco della città di Alghero nel parlamento d’Elda, e di don Joan Sant Just, anche lui ripetutamente abilitato a partecipare alle Corti del Regno nello stamento militare. Don Francesco possiede un altro schiavo, Joan Baptista, che viene battezzato da Hieronima Sarroch e Castelvì, ed è anche padrino di battesimo di uno degli schiavi del nobile dottor Anton de Tola, anch’egli presente in Parlamento, insieme a Margalida Castañeda.

Don Pau è cavaliere di San Giacomo e Procuratore Reale dal 1616, grazie alle nozze con donna Mariana Deixar, erede dell’ufficio per via del padre don Nofre Fabra e Deixar. Don Pau possiede diversi schiavi oltre a quelli ricevuti dal fratello, tra i quali Amet, acquistato dal corsaro Barthomeu Didià. Compare, poi, come padrino nel battesimo di uno schiavo del conte di Cuglieri insieme a donna Mariana.

Altri esponenti della famiglia sono don Salvador de Castelvì che, per mezzo di Miquel Velasquez, intraprende un rapporto di compravendita col viceré Gandìa; donna Juana Castelvì e Amat dopo aver concesso una taglia allo schiavo Anasar, riceve la garanzia “fideiussoria” di altri tre schiavi dei quali sono padroni il dottor Juan Masons, don Juan Naharro de Ruecas e il dottor Francesch Jagaracho. Don Emanuel presta denaro allo schiavo Amet di proprietà di don Joan Naharro de Ruecas. Anche donna Mariana Castelvì e Deixar viene scelta come madrina: battezza una schiava di suo padre, don Nofre Fabra e Deixar, ed è madrina di cresima di Joan Thomas, il “negro venuto nella terra dei cristiani per farsi cristiano” con la cui storia famigliare si apre questo lavoro.

I numerosi contatti d’alto rango della famiglia sono tendenzialmente locali e identificati nell’alta società nobile e borghese della città e del circondario. Fanno eccezione alcuni nomi non meglio ascrivibili a specifici ambiti o posizioni sociali e presenti in qualità di padrini e madrine. Rileviamo, in alcuni casi, il realizzarsi di scambi interni all’ambito famigliare. A proiettare la famiglia verso l’esterno sono il francese Didià, il siciliano Joseph Caruso e il maltese Francesco Zibosio, i valenciani viceré Coloma e marchese di Quirra, gli schiavi provenienti dal Nordafrica e dalla Polonia.

A proposito di Joseph Caruso le fonti ci dicono che il suo protagonismo nel riscatto di schiavi non è circostanziale, ma una vera e propria attività “professionale”. Lo ritroviamo menzionato negli atti del consolato francese a Tunisi nel 1610, quando paga il riscatto di un uomo di Alicante schiavo a Tunisi di Ossoman Dey. Il riscatto avviene per volontà e su commissione di Miquel Vidal, mercante maiorchino residente a Cagliari. Caruso non manca, comunque, di possedere qualche schiavo: tra il 1603 e il 1608 è padrone almeno di tre.

Un’altra famiglia che emerge nel possesso schiavi è quella dei Requesens. È una famiglia catalana trasferitasi a Cagliari, presente in Parlamento almeno dal 1592-1594 con diversi esponenti della famiglia ammessi nello stamento militare, tra cui don Gaspare. Nel primo Seicento, egli possiede diversi schiavi. Amet di Algeri, per esempio, è coinvolto come garante in un atto di taglia a favore di uno schiavo di Pere Blancafort, insieme ad altri due schiavi appartenenti al defunto Joan Antoni Palou e a Miquel Calabres. Tra gli altri schiavi vi sono Maria Francesca, battezzata da Juan Pere Requesens e Angela Taria, e Antonia Ela, battezzata da Leonart Uda e Francesca Serra. Gli ultimi quattro nomi, sconosciuti, non sono collocabili in alcun ambito sociale.

Più attiva nell’ambito schiavile è donna Ysabel Requesens, o meglio Alagon e Requesens, moglie del marchese di Villasor don Martino de Alagon. Donna Ysabel, dal 1604 al 1616 possiede almeno dieci schiavi, alcuni dei quali protagonisti di eccezionali vicende personali. Tra i captivi che possiede troviamo Amet Bofetil di Biserta, il cui riscatto viene pagato a donna Ysabel dal patrone napoletano Salvator Izzo; Portia, che la donna acquista dall’arcivescovo di Arborea don Antonio Canopolo per mezzo del suo procuratore padre Hieronim Sanna, gesuita; Anastasia, la schiava poi affrancata che costruisce una famiglia con Joan Thomas de Santa Cruz: al loro matrimonio i testimoni sono Antiogo Lai e il reverendo Monserrat Baccallar, mentre a fare da padrino di confermazione alla loro figlia Catelina è chiamato Joan Miquel Carta; Anastasia ha anche un’altra figlia nata prima del matrimonio con Joan Thomas, che appartiene ai marchesi di Villasor e che viene battezzata col nome di Dionisa Isabela dal padrino Hieroni Pola e dalla madrina Maria Meli; infine, ricordiamo Axia, la schiava del commendatore Vintimilla che non risiede presso il padrone, ma nella dimora di donna Ysabel e che è implicata nella vicenda dell’avvelenamento del commendatore: questo fatto indica la sussistenza di un qualche rapporto tra la famiglia Alagon e Vintimilla.

Ultima esponente della famiglia è Donna Hieronima Carta e Requesens, che vende due schiave al dottore in diritti Anton de Tola, canonico di Cagliari. Nel 1610 Miquel Angel Carta presta uno dei propri schiavi al figlio Joan Baptista perché lo assista e lo serva in un viaggio da Cagliari alla Castiglia passando per Valencia, a bordo della nave del patrone francese Uguet Steva. Giunti nella penisola iberica, a giurare sui documenti notarili che attestano la legittimità del possesso dello schiavo sono il marchese di Quirra don Christofol Centelles e Gaspar Feo, valenciano. I Requesens possono vantare numerosi contatti altisonanti, ai quali si affiancano nomi poco o per nulla noti. La spazialità tracciata da tali relazioni mette in collegamento la Sardegna con Napoli, con Valencia, con la Francia e con il Nordafrica.

Infine, nella persona di don Melchiorr Torrella, barone di Capoterra, vediamo una chiara espressione dell’intreccio tra nobiltà, governo municipale e amministrazione cittadina, che trova nel possesso di schiavi un canale di consolidamento. Torrella, nobile, è implicato nel governo civico di Cagliari come consigliere capo nei primi anni del Seicento e rappresentante dello stamento reale nel parlamento d’Elda, abilitatore e trattatore, in cooperazione e vicinanza con i più alti rappresentanti delle istituzioni. Nella compravendita e nel possesso di schiavi troviamo interazioni con alcuni tra i principali ufficiali regi come Joan Masons, giudice della Reale Udienza, l’avvocato fiscale Joan Antoni Palou, e altri amministratori civici come Joan Francisco Jorgi, consigliere municipale. Altri contatti sono stretti con i mercanti Joan Costa, genovese, e Joan Angel Quessa, cagliaritano. Altri esponenti della famiglia Torrella, come visto precedentemente, sono implicati come padrini e madrine di schiavi e schiave della famiglia Jorgi, dell’arcivescovo D’Esquivell, del canonico Salvador Costanti, del consigliere civico Jaume Hortola e del barone di Orosei e Galtellì Fabrissio Manca e Guiso.

-

La società cagliaritana e gli schiavi: i viceré

La società cagliaritana e gli schiavi: i viceré Come alter ego del re, il viceré è la figura governativa più importante del Regno (insieme al Procuratore Reale e al Reggente la Reale Cancelleria), soluzione all’assenza del sovrano da ciascun Regno.

I viceré di Sardegna sono grandi possessori di schiavi, agevolati dal privilegio della “joya” che gli consente di ottenere uno schiavo per ogni presa corsara a titolo di donazione.

Abbiamo potuto rinvenire notizie sull’esperienza di possesso di schiavi dei primi tre viceré del diciassettesimo secolo: si tratta di tre nobili provenienti dal Regno di Valencia, tutti di fazione lermista. Il primo è il conte d’Elda don Anton Coloma, la cui moglie è parente prossima del valido di Filippo III; il secondo, il conte del Real don Pedro Sánchez de Calatayud, espressione del partito dominante a corte; il terzo, il duca di Gandía don Carlos Borja, appartiene alla cerchia parentale di Lerma.

Don Anton Coloma possiede captivi tra il 1600 al 1604 e ottiene la maggior parte di essi in occasione dei pubblici incanti, interfacciandosi direttamente con il Procuratore Reale don Nofre Fabra e Deixar, con gli altri ufficiali implicati nella gestione delle vendite, come il Maestro Razionale Francesco de Ravaneda, e con i corsari Andreu de Lorca, maiorchino o valenzano, Andreu Gisbert, Guillelm Prevost e Jean Baptiste Lalgin, francesi. In occasione dei battesimi dei suoi schiavi, sono alcuni tra i più grandi nobili e alti prelati del Regno (spesso anch’essi nobili) a testimoniare in qualità di padrini e madrine. Ad esempio, il battesimo dello schiavo Francesch viene officiato dal vescovo di Ales, don Antoni Zureddu e il padrino è don Christofol Centelles, prima conte e poi marchese di Quirra, mentre la madrina è donna Anna di Castelvì, contessa di Laconi. In altri casi troviamo personaggi come don Juan Coloma, (parente non meglio specificato del viceré), e donna Maria de Aragall, moglie del governatore del capo di Cagliari e Gallura, don Jaume de Aragall. Compaiono anche nomi non appartenenti alla nobiltà e sui quali né la documentazione archivistica, né quella bibliografica consentono di dare maggiori informazioni, come Vincent Amador e Anna Latzara.

Gli schiavi del conte del Real don Calatayud, viceré e armatore, vengono battezzati e cresimati da padrini e madrine come Juan dela Matta, capitano delle torri, e sua moglie Maria Matta e Perser, dal dottor reverendo Matheo Ornano e il canonico della Cattedrale di Cagliari Joan Sini. Alcuni personaggi, come tre esponenti della famiglia Amelda, rimangono indefiniti e non collocabili in un preciso contesto sociale. Di alcuni dei captivi del viceré abbiamo potuto seguire alcuni momenti di vita. Luis, battezzato nel 1605, viene portato a Valencia nel 1607 dalla moglie del viceré, donna Marina Calatayud e Bou, sulla nave di un patrone francese di nome Urban de Quill per essere regalato o venduto; Hagemusa viene affrancato nel 1606 e affidato a Salem Desfachs, comprador del marchese di Quirra, per essere condotto a Biserta dove deve reperire il denaro del proprio riscatto e di quelli di altri schiavi. A rendere possibile il contatto e la collaborazione tra il viceré e Salem potrebbe essere il legame di amicizia, parentela e affari esistente tra Calatayud e il marchese di Quirra.

Per quanto riguarda il duca di Gandìa, infine, abbiamo rilevato il possesso di almeno cinque schiavi in sei anni. Per mezzo di Miquel Velasquez, suo segretario personale e procuratore nello stamento militare, acquista una schiava da don Salvador Castelvì, esponente della grande famiglia dei visconti di Sanluri e marchesi di Laconi. Gli altri legami basati sul possesso di captivi sembrano coinvolgere persone non nobili: Rusina Lopez, Pau Clua, maggiordomo del viceré, e Anna Cerisa, i quali svolgono i ruoli di padrino e madrine nei battesimi.

Anche nella seconda metà del secolo, fra il 1670 e il 1684, continuiamo a trovare i viceré tra i padroni di schiavi. Dodici dei venti schiavi che in quegli anni entrano malati nell’ospedale di Sant’Antonio di Cagliari appartengono ai viceré: tre appartengono a don Francisco de Tutavila e del Rufo, duca di San Germano, e sette a don Fernando Joaquín Fajardo de Zúñiga Requesens, VI marchese di Los Vélez.

I viceré, dunque, nelle interazioni derivanti dal possesso di schiavi, sembrano privilegiare altri grandi nobili e alti prelati. Questi interlocutori sono spesso presenti in Parlamento e implicati nella vita politica sarda. Le relazioni includono anche le loro consorti, i figli, i fratelli e altri componenti delle loro famiglie, suggerendo la presenza di canali preferenziali di comunicazione e stretti rapporti interpersonali.

Sono frequenti i rapporti diretti con chi gestisce le vendite all'asta dei bottini umani, come Procuratori Reali, Maestri Razionali e corsari, anche grazie al diritto "di prelazione" di cui godono i rappresentanti del re.

-

Garantire la liberazione: schiavi fideiussori

Garantire la liberazione: schiavi fideiussori

-

Schiavi e attività creditizia

Schiavi e attività creditizia

-

Fuori dal Regno: viaggi di schiavi tra la Sardegna e la penisola iberica

Fuori dal Regno: viaggi di schiavi tra la Sardegna e la penisola iberica

-

Mobilità, mediazione e riscatto

Mobilità, mediazione e riscatto

-

Baratto di schiavi per animali e oggetti

Baratto di schiavi per animali e oggetti

-

Cambiare il proprio schiavo per un altro: Joan Luis e Amet

Cambiare il proprio schiavo per un altro: Joan Luis e Amet

-

Schiavi in fuga

Schiavi in fuga

-

"Sono un buono a nulla ma valgo qualche cosa": scambi di schiavi

"Sono un buono a nulla ma valgo qualche cosa": scambi di schiavi

-

Schiavi feriti

Schiavi feriti

-

Schiavi all'Ospedale di Sant'Antonio Abate (Cagliari)

Schiavi all'Ospedale di Sant'Antonio Abate (Cagliari)

-

Torre di Carloforte

Torre di Carloforte Il documento fa parte di una serie di diversi disegni di fortificazioni esistenti nell'Isola di Sardegna

-

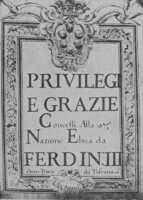

Livornina del 1593

Livornina del 1593 La Costituzione Livornina o “Leggi Livornine” di Ferdinando I de’ Medici concedeva aii mercanti forestieri residenti a Livorno o Pisa privilegi e immunità.

-

Paomia. Mappe del territorio

Paomia. Mappe del territorio

-

L'eredità di don Francesch de Castelvì

L'eredità di don Francesch de Castelvì

-

Famiglia Jorgi: lasciti testamentari e donazioni

Famiglia Jorgi: lasciti testamentari e donazioni

-

La rete criminale di Joan Luis

La rete criminale di Joan Luis

-

Salem Desfachs e la logistica mediterranea

Salem Desfachs e la logistica mediterranea Salem Desfachs è un liberto, ex schiavo appartenuto a don Christofol Centelles, tra i più potenti signori feudali di Sardegna, primo marchese di Quirra e grande “uomo d’affari” impegnato specialmente nella speculazione cerealicola. Salem, nel 1606, emerge come figura centrale in una dinamica serie di attività commerciali. Da solo o in collaborazione con Amet di Tripoli, forse un altro liberto, è attivo, nella circolazione di denaro, nel commercio di vino, caffè e stoffe, nei riscatti e nelle garanzie a favore di altri schiavi.

Insieme a Gusman Marsilia, un patrone di nave maltese, nel 1606 stipula un accordo con Augustina Morvillo e de Persia, residente nell’appendice della Lapola di Cagliari. La donna è sposata con Baptista Morvillo, originario di Napoli, il quale si trova in quel momento schiavo a Biserta. L’accordo prevede che Salem e Marsilia si rechino nella città tunisina per riscattare e riportare a Cagliari Morvillo. Augustina promette che, non appena i due condurranno suo marito a casa, pagherà ai due 900 lire: prezzo del riscatto e delle spese.

Alla fine del 1607, Salem stringe un nuovo accordo con il provenzale di Cassis Joan Dale, patrone di una tartana. Dale porterà fino a Biserta 40 quintali di caffè, una grande botte di vino rosso e Hegemusa, schiavo di don Pedro Sanchez de Calatayud, viceré di Sardegna dal 1604 al 1610. Una volta giunto a destinazione, Dale consegnerà la merce e lo schiavo a chi Salem indicherà. Per questa commissione riceverà 171 lire.

Non molti giorni dopo, Salem commissiona a Battista Baldo, patrone cagliaritano dell’appendice della Lapola, il trasporto a Biserta di un carico di stoffe e dello stesso schiavo prima affidato a Joan Dale. Questo fatto ci fa ipotizzare che per qualche ragione l’accordo precedente non si sia potuto realizzare. Hagemusa deve recarsi in Barberia per reperire il denaro del proprio riscatto e di quello di altri schiavi e Salem si rende disponibile a fargli da garante per il viaggio in mare, ricevendo in cambio 900 lire.

Il liberto affida a Baldo anche altri compiti: trasportare a Cagliari un carico di stoffe e un’imbarcazione, e occuparsi di un riscatto commissionato da Miquel Vidal, un mercante di Maiorca residente a Cagliari. In cambio dei servizi prestati, il patrone riceverà parte delle stoffe trasportate in Barberia, metà dell’importo ricavato dalla loro vendita e un terzo di quanto guadagnato dai quaranta quintali di caffè portati a Biserta da Joan Dale; avrà anche un terzo del guadagno ottenuto dal riscatto dello schiavo cristiano. Per assicurare il viaggio di Battista Baldo, Salem promette al patrone e ai marinai che andranno con lui, che basterà la sua parola per far sì che non siano ostacolati né catturati durante la navigazione o durante la permanenza. E se dovessero essere catturati o gli venisse causato qualche danno, Salem stesso li risarcirà; se dovessero essere catturati e venduti in Berberia li riscatterà e ripagherà i danni.

L’ultima traccia documentale delle attività commerciali di Salem riguarda un accordo col mercante cagliaritano Hieronim Brondo. Il liberto dichiara di essere debitore a Brondo per la somma di 190 lire, prezzo di un carico di stoffe che questi gli ha venduto, e promette di pagare quanto dovuto entro due mesi. Inoltre assicura che, non appena Battista Baldo tornerà dalla Barberia con il carico di lana, ne venderà cinque quintali a Brondo, se lo vorrà, a un prezzo favorevole.

Salem ha un legame con una donna, Fatima, schiava di Miquel Vidal. Si tratta dello stesso Vidal che abbiamo già visto legato a Salem da una commissione di riscatto, e proprio la previa conoscenza tra il liberto e il mercante potrebbe aver favorito l’unione con la schiava. Nel 1609 Fatima e Salem perdono un figlio neonato.

Nell'atto di morte del bambino, Salem viene definito “comprador que es del marques de Quirra”, titolo che esplicita e conferma un rapporto "professionale".

-

Faro Isola dei Cavoli

Faro Isola dei Cavoli Attualmente la torre si trova incorporata nel faro dell'Isola dei Cavoli

-

Torre di Villamarina

Struttura in pianta quadrata. Venne edificata poco dopo la presa di possesso da parte del Regno di Sardegna delle "buccinarie" o "isole intermedie" come allora venivano chiamate le isole oggi parte dell'arcipelago de La Maddalena.

-

Torre di Palmas

Torre di Palmas

-

Capitoli di stanziamento di maniotti in Val di Perga (Toscana, 1663)

Capitoli di stanziamento di maniotti in Val di Perga (Toscana, 1663) Accordi per lo stanziamento di greci della Maina nella Val di Perga in Toscana

-

Torre di Montiferru

Torre di Montiferru Nel 1806, la Torre di Monteferru e la Torre di Monte Salinas erano presidiate ciascuna da due soldati, armati dei loro fucili. Tuttavia, entrambe le torri versavano in uno stato di totale rovina. Da molti anni ormai, non erano più abitabili, costringendo i soldati a trovare rifugio in una capanna vicina. La situazione di queste torri rifletteva un profondo degrado, compromettendo non solo le strutture ma anche la capacità della guarnigione di operare in sicurezza.

-

Tonnara di Argentina

Tonnara di Argentina Se ne ha notizia dal Cinquecento. Viene Calata da Ambrós Martí nel tratto di mare compreso tra la foce del Temo e Capo Marrargiu, con l’ausilio di personale specializzato proveniente dalla città di Cagliari.

-

Torre del Castellaccio

Torre del Castellaccio Il Castellaccio, antica fortezza medievale semidiroccata, domina la piana e lo stretto di Fornelli.

La sua struttura a doppia tenaglia con torri angolari si presenta come un forte poligonale, simile alle torri costiere isolane.

Le mura, alte fino a 14 metri, racchiudono un piazzale con edifici diroccati, forse antichi alloggi per torrieri.

Costruito nel Medioevo dai marchesi Malaspina o dai signori di Osilo e Bosa, alcune fonti suggeriscono un'origine attribuita ai Doria di Genova o persino al corsaro Barbarossa nel XVI secolo.

In età moderna venne utilizzata come presidio, con funzioni analoghe a quelle svolte dalle torri costiere.

Oggi, è punto di vedetta antincendio nel Parco, richiede la guida di esperti autorizzati durante la visita.

-

Fusta

Fusta La fusta era un tipo di galea più sottile, leggera e veloce e caratterizzata da un minor pescaggio rispetto alla classica galea da guerra, detta galea sottile.

-

Relazione sullo stato delle saline di Cagliari

Relazione sullo stato delle saline di Cagliari

-

Torre di Calamosca

Torre di Calamosca Sorge sul promontorio di Calamosca, sull'omonima spiaggia. Una lapide marmorea del Re di Spagna , sopra la porta d'ingresso della torre, attesta che fu costruita nel 1638.

Era chiamata anche "Dei Segnali" perché segnalava il passaggio delle imbarcazioni alle autorità portuali.

Nel XIX secolo la struttura originaria venne ampliata con l'aggiunta di un corpo cilindrico superiore di 6.5 metri.

-

Derrotero del Mar Mediterráneo, realizado por Martín de Estrada

Derrotero del Mar Mediterráneo, realizado por Martín de Estrada

-

Derrotero del Mar Mediterráneo, realizado por Alonso de Contreras

Derrotero del Mar Mediterráneo, realizado por Alonso de Contreras

-

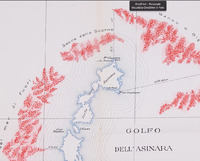

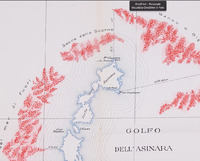

Il corallo intorno all’Asinara

Il corallo intorno all’Asinara Poste all'intersezione tra le aree di pesca sottoposte alla città di Alghero e quelle di pertinenza di Sassari, le acque intorno all'Isola dell'Asinara furono sempre molto frequentate dai pescatori di corallo, poiché ricche di questo prezioso materiale. Lo dimostra, per esempio, la richiesta presentata nel 1518 al re Ferdinando II da parte del sindaco di Sassari affinché i consiglieri della città potessero essere autorizzati a costruire una torre difensiva nella vicina Isola Piana per proteggere le imbarcazioni che operavano in quell’area dagli attacchi dei corsari barbareschi.

-

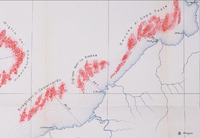

Il corallo nei mari di Castelsardo

Il corallo nei mari di Castelsardo L’area di pesca del corallo situata al largo della città di Castelsardo, definita nelle fonti come «Mari di Castelaragonese», era una tra le più ricche di tutta la Sardegna. La sua importanza per l’economia del Regno è ben attestata per tutta la prima metà del Cinquecento, come dimostrano anche le frizioni legali che verso la metà dagli anni Quaranta opposero il consiglio civico di quella città e la Procurazione reale in merito alla titolarità delle imposte che vi si riscuotevano dai pescatori, e le parallele richieste di vedersi riconosciuti gli stessi privilegi accordati alla città di Alghero in materia di coralli.

Fecondità dei mari che, in ogni caso, è ben testimoniata anche per i secoli successivi, come si evince dal buon numero di coralline approdate a Castelsardo negli anni compresi tra il 1721 e il 1755. È pur vero, comunque, che per tutto il XVII e il XVIII secolo la città dovette periodicamente fari i conti, al pari della vicina Porto Torres, con l’eguale comodità offerta dagli scali corsi ai pescatori operanti nei mari tra le due isole.

-

Il corallo nei mari di Sassari

Il corallo nei mari di Sassari L'area di pesca del corallo al largo del porto di Torres era una delle più ricche di tutta la Sardegna. La sua importanza per l'economia del Regno è ben documentata fin dai primi anni del Cinquecento, come dimostrano le frequenti richieste dei Consiglieri della città di Sassari di ottenere gli stessi privilegi accordati ad Alghero in materia di coralli. Tuttavia, i limiti territoriali dei "Mari di Sassari" non furono mai definiti in maniera rigorosa e precisa, forse a causa delle continue contestazioni da parte della città di Alghero riguardo alla titolarità delle aree di confine, come le acque intorno all'isola dell'Asinara, o per la costante alternanza tra Porto Torres e Castelsardo come scalo di riferimento per i corallatori nei mari settentrionali della Sardegna.

-

Il corallo nei mari di Alghero

Il corallo nei mari di Alghero Con l’espressione «Mari di Alghero» si designava sin dal Medioevo tutta la costa nordoccidentale della Sardegna compresa tra l’attuale Capo Frasca e l'isola dell'Asinara.

A partire dal 1384, in virtù di un privilegio concessole dal sovrano Pietro IV d’Aragona, tutti i pescatori di corallo operanti in quest’area dovevano fare obbligatoriamente scalo nell’omonima cittadina per denunciare alle locali autorità doganali l’ammontare del pescato e pagarvi le relative imposte prima di venderlo o trasportarlo in altri porti del Mediterraneo.

Successivamente, con il privilegio accordato nel 1499 da Ferdinando II d’Aragona ai signori della Planargia per la città di Bosa, che garantiva loro la possibilità di accogliere i pescatori di corallo nel porto di quest’ultima, la parte dei «Mari di Alghero» compresa tra Capo Marrargiu e Capo Mannu incominciò ad essere definita come, appunto, «Mari di Bosa». Trattandosi di una delle aree più ricche di corallo di tutta l’isola, questo fatto non ne cambiò tuttavia la centralità per l’economia del Regno di Sardegna, rimanendo anzi un’area cruciale per questo genere di attività sino ai giorni nostri.

-

Il corallo nei mari di Bosa

Il corallo nei mari di Bosa Inclusa inizialmente nella più ampia zona dei «Mari di Alghero», l’area di pesca del corallo situata al largo della città di Bosa iniziò ad assumere una fisionomia più definita ed indipendente dalla prima nel corso della seconda metà del XV secolo. Tra 1468 e 1499 infatti, Giovanni de Villamarí e successivamente il suo erede Bernardo, signori della Planargia e della città Bosa, presero ad attuare una serie di iniziative volte ad attrarre un sempre maggior numero di pescatori di corallo in quest’ultimo porto, operando in aperto contrasto con i privilegi posseduti dalla città di Alghero. Questa politica, fondata probabilmente su una serie di «capitula» di un antico ordinamento portuale vigente in Bosa sin dal 1338, condusse infine Ferdinando II d’Aragona ad accordare ai signori della Planargia il privilegio di accogliere i pescatori di corallo che operavano nell’area e di ospitare i loro commerci. Una concessione dettata probabilmente dall’alto potere negoziale acquisito da Bernardo de Villamarí, in quanto ammiraglio della flotta regia, ma anche dalla volontà del sovrano di limitare le possibilità di evasione fiscale da parte dei pescatori.

I limiti territoriali dell’area di pesca dei «Mari di Bosa» non vennero tuttavia definiti in maniera rigorosa come quelli di Alghero, ma la prassi sembra suggerire che con questa espressione ci si riferisse al tratto di costa tra Capo Marrargiu e Capo Mannu.

-

Il corallo nei mari di Bonifacio

Il corallo nei mari di Bonifacio L’area di pesca del corallo situata attorno allo Stretto di Bonifacio è menzionata solo di rado in una forma così distinta e puntuale nella documentazione storica. Questo per via, forse, del contemporaneo utilizzo dell’espressione «Mari di Castelaragonese» per riferirsi a tutte le aree di pesca situate nella costa nordorientale della Sardegna sottoposte alla giurisdizione di una o dell’altra città.

Tuttavia, tra le testimonianze d’archivio, si trova un documento datato ottobre 1601, nel quale si menziona che Pietro Porta, iniziatore della pesca del corallo nei mari dell'Arcipelago del Sulcis, propone al re Filippo III e alla Procura Reale di Sardegna l'idea di far pagare i relativi diritti ai corallatori provenienti dalla Corsica che pescano nello Stretto.

-

Torre de Can Moles

Torre de Can Moles Inicialment construïda aïllada, separada de la casa. Al s. XVIII es fa comunicació directa amb la casa.

-

Torre del Xirau.

Torre del Xirau. Planta circular.

-

Torre de Can Bartrina

Torre de Can Bartrina Torre quadrada de defensa d'un dels casals de la vila (s.XVI). Té un matacà sobre la porta (capella de Sant Elm) i avui es troba entre edificis més moderns.

-

Torre dels Encantats

Torre dels Encantats Planta circular.

-

Torre del castell de Burriac

Torre del castell de Burriac

-

Torre de Can Teixidor

Torre de Can Teixidor Torre quadrada de defensa de masia (s.XVI). Casal molt modificat actualment.

-

Torre del Mas Antic

Torre del Mas Antic Torre de defensa, cilíndrica amb volta de mitja taronja, torre contra pirateria.

-

Torre de Can Nadal o d'en Nadal

Torre de Can Nadal o d'en Nadal Cilíndrica de planta circular.

-

Torre de Can Maians

Torre de Can Maians Planta quadrada, molt reformada.

-

Torre circular de Can Maians

Torre circular de Can Maians Torre rodona de defensa de masia, aixecada l'any 1551 i avui ben conservada. Té troneres al segon i al tercer pis, finestra gótica i corsera en bon estat. Adossada a la masia de Can Maians.

-

Torre de Cal Baster

Torre de Cal Baster Planta quadrada exterior i circular a l'interior. Adossada a masia.

-

Torre-campanar del Santuari de la Mare de Déu del Corredor

Torre-campanar del Santuari de la Mare de Déu del Corredor Torre adossada a l'ermitori, serveix de campanar del mateix. Planta quadrada.

-

Torre del carrer Nou

Torre del carrer Nou Planta quadrada.

-

Torre del Castell d'Altafulla

Torre del Castell d'Altafulla

-

Torre del Mas Pastoret

Torre del Mas Pastoret Planta rectangular.

-

Torre d'en Segur.

Torre d'en Segur. Planta cilíndrica. Restaurada.

-

Torre del castell de Tamarit.

Torre del castell de Tamarit. Planta quadrangular.

-

Torre d'en Dolça.

Torre d'en Dolça. Restaurada.

-

Torre Virgili o de Virgili

Torre Virgili o de Virgili Planta rectangular.

-

Torre de Mas Carboners

Torre de Mas Carboners Planta rectangular. Restaurada.

-

Torre de la Mora

Torre de la Mora Planta circular.

-

Torre Vella de Salou o de Carles V

Torre Vella de Salou o de Carles V Planta quadrada.

-

Torre quadrada del Mas de Ramon.

En mal estat de conservació.

-

Torre rodona del Mas de Ramon.

-

-

Torre de la Pineda o al carrer Verge de la Pineda

Planta quadrada. En mal estat de conservació.

-

Torre del Mas de la Creu

Planta quadrada. En mal estat de conservació.

-

Torre de la Vila

Planta quadrada.

-

Torre del castell de Clarà

Força restaurada.

-

Torre del Mas del Cusidó, Mas d'en Cusidor o Mas de Cosidor

Planta quadrada. En mal estat de conservació.

-

Torre de Poquessalses

Planta quadrada. En ruïnes

-

Torre del Futxeron o Forcheron

Planta rectangular.

-

Torre del moro I

Planta rectangular.

-

Torre de Sant Joan

Planta quadrada. En ruïnes

-

Torre de l'Oriola

Planta rectangular.

-

Torre del moro III o de n'Urbano o l'Última torre

Planta quadrada.

-

Torre del moro II o del Pasqualet

Torre del moro II o del Pasqualet Planta quadrada.

-

Torre de'n Morralla.

Planta quadrada.

-

Torre de’n Calbo o Gimeno

En ruïnes

-

Torre de la Guardiola o del Sagrat Cor

Planta quadrada.

-

Torre de Sant Pere de Riu

Torre de Sant Pere de Riu Planta quadrada.

-

Torre de guaita de Can Tria o Triter

Torre de guaita de Can Tria o Triter Planta quadrada.

-

Torre de Ca n'Armanac o Can Reig o Hermanac de Can Pi

Torre de Ca n'Armanac o Can Reig o Hermanac de Can Pi Planta circular.

-

Torre d'en Deri o Mas de Torrepedrosa o Torre Pedrissa

Torre d'en Deri o Mas de Torrepedrosa o Torre Pedrissa Planta circular.

-

Torre de can Pella i Forgas

Torre de can Pella i Forgas Planta circular

-

Torre Mora o torre de la platja

Torre Mora o torre de la platja Planta cilíndrica. En ruïnes

-

Torres de guaita a la muralla de Sant Feliu de Guíxols

Torres de guaita a la muralla de Sant Feliu de Guíxols De planta quadrada i circular.

-

Torre Simona

Torre Simona Planta rectangular.

-

Torre Moratxa

En ruïnes.

-

Torre del castell de Sant Jordi d'Alfama

En ruïnes.

-

Torre de Benixarop o Vinaixarop

Planta circular. En ruïnes.

-

Torre del barri de la Marina o del Port

Planta circular.

-

Torre de la riera d'Alforja

Planta quasi quadrada.

-

Torre del mas del Bisbe

Planta quasi quadrada.

-

Torre de l'Hort de Maria o del Llimó

Planta circular.

-

Torre del mas d'en Blai

Planta quadrada.

-

Torre dels Moros

Forma part de la muralla de Mont-roig. Planta circular.

-

Torre del Santuari del Camí o de l'Ermita o del Carme

Torre troncoprismàtica, de planta rectangular irregular

-

Torres de defensa de les Corts

Torres de defensa de les Corts Dues torres de planta circular.

-

Torre del castell de Sant Jaume

Torre del castell de Sant Jaume En ruïnes.

-

Torre del Sastre

Torre del Sastre Torre circular.

-

Torre de Sant Sebastià

Torre de Sant Sebastià Planta de semicercle allargat.

-

Torre del castell de Castell d'Aro o de Benedormiens

Torre del castell de Castell d'Aro o de Benedormiens

-

Torre del castell de la Trinitat

Torre del castell de la Trinitat Planta estrellada. Part restaurada.

-

Torre Quimeta

Torre Quimeta Planta circular.

-

Torre de Norfeu

Torre de Norfeu Planta circular. En ruïnes.

-

Torre del Castellar

Torre del Castellar Planta circular. En ruïnes.

-

Torre del Pedró

Torre del Pedró Planta circular. Rehabilitada.

-

Torre de Montgó

Torre de Montgó Planta circular

-

Torre del castell de Begur

Torre del castell de Begur En ruïnes

-

Torre del castell de Sant Mori

Planta rectangular

-

Can Bofi vell

Masia fortificada

-

Can Canyadó

Masia fortificada amb torre de planta quadrada

-

Torre del Castell de Montjuïc

Torre del Castell de Montjuïc Planta quadrada

-

Torre de la masia del Francàs

Edifici amb dos patis d'entrada amb nucli central de torre, del s. XV, a partir de la qual s'originà la masia. Actualment és un restaurant

-

Torre la Talaia

La Talaia de forma elíptica, buida per dins. És una típica torre de foc. Només queda la base

-

Torre de guaita adossada al Mas Bombo (o Xombo) o Molí del Vent

-

Torre Can Modolell

Al voltant es van construir un palau al 1800

-

Torre de Can Rosés o Can Riera

Planta circular

-

Torre de la Carrova

planta rectangular

-

Torre de Can Ratès

Torre de Can Ratès Torre de planta circular de defensa de masia, gran i ben conservada, amb troneres i corsera en molt bon estat (s.XVI), encara que els merlets de rajoles són d'época posterior.

-

Torre de Can Nadal o d'en Nadal

Torre de Can Nadal o d'en Nadal Torre de planta circular de defensa de masia, aixecada al segle XvI i molt ben conservada. Té tres pisos, espitlleres per a arma de foc i corsera en molt bon estat; els merlets han desaparegut.

-

Torre de Can Valls

Torre de Can Valls planta circular

-

Torre de Sant Salvador

-

Torre de Can Roca de Baix

Torre de Can Roca de Baix Planta quadrada

-

Torre Cal Moliner

Torre Cal Moliner Planta quadrada

-

Torre de Can Valls de la Muntanyeta

Torre de Can Valls de la Muntanyeta Planta quadrada

-

Torre de Can Gomar

Torre de Can Gomar Planta rectangular

-

Torre de Climent Savall

Torre de Climent Savall Planta Quadrada

-

Torre Gabriel Folcher

Torre Gabriel Folcher Planta quadrada

-

Torre d'Antoni Janer

Planta quadrada

-

Torre de Santa Margarida o mas Espanyol

Torre de Santa Margarida o mas Espanyol Planta circular

-

Torre de can Vilà i can Ferrer o del mas Pla a Santa Margarida

Torre de can Vilà i can Ferrer o del mas Pla a Santa Margarida Planta circular

-

Torre de can Boera

Torre de can Boera Plana quadrangular

-

Torre de Calella

Torre de Calella Planta circular

-

Torre Seguera, cal Rei o cal Xai

Torre Seguera, cal Rei o cal Xai Planta circular

-

Torre de ca n'Armanac

Planta circular

-

Torre del mas de Mauri de Vall o del carrer Raval

Torre del mas de Mauri de Vall o del carrer Raval Planta circular

-

Torre de can Marquès

Torre de can Marquès Planta circular

-

Torre del carrer Sant Ramon

Torre del carrer Sant Ramon Planta circular

-

Torre del mas Pinc o mas d'en Pinc

Torre del mas Pinc o mas d'en Pinc Planta circular

-

Torre Valentina

Torre Valentina Planta circular

-

Torre de Can Rosal o can Pujades

Torre de Can Rosal o can Pujades Planta circular.

-

Torre de Can Rams (o can Coll)

Torre de Can Rams (o can Coll) Torre de planta quadrada de defensa de masia (s.XVI-XVII). Avui es conserva en part i té restes d'un matacà.

-

Torre de Ca l'Umbert

Torre de Ca l'Umbert Torre de defensa de masia, de planta quadrada, adossada a masia.

-

Torre de Can Palauet

Torre de Can Palauet Defensa de masia, de planta circular i ben conservada avui dia. Té espitlleres característiques per a arma de foc, corsera i merlets en bon estat.

-