-

Morte di una bambina schiava di Eugenia Sanna

Muore una schiavetta della signora Eugenia Sanna. Aveva ricevuto tutti i sacramenti. Viene sepolta al Carmelo.

-

Morte di una neonata della schiava del canonico Pirella

Muore una albat della schiava dell illustre canonico Melchior Pirella. Viene sepolta nel fossario.

-

Morte di uno schiavo di don Barbarà

Muore uno schiavo di don Andriano Barbarà. Non aveva ricevuto nessun sacramento, viene sepolto nel fossario.

-

Morte di una schiava di donna Narro

Muore una schiava di donna Juana Narro. Aveva ricevuto tutti i sacramenti e viene sepolta con cerimonia semplice nella sede episcopale di Cagliari nella tomba delle anime del purgatorio.

-

Morte di una schiava della governatrice

Muore una “negra” di donna Maria de Servello, governatrice. Aveva ricevuto tutti i sacramenti e viene viene sepolta nel fossario.

-

Morte di uno schiavo

Muore uno schiavo del [_____] Sanna. Gli viene conferita l’estrema unzione e viene sepolto nel fossario della sede episcopale.

-

Morte di una schiava di don Miquel Picassa

Muore una schiava di don Miquel Picasso. Non aveva ricevuto alcun sacramento salvo il battesimo conferito in punto di morte per suo desiderio. Viene sepolta nel fossario.

-

Morte di un neonato figlio di una schiava del reverendo Murtas

Muore un albat di una schiava del reverendo Murtas, beneficiato della sede episcopale. Viene sepolto nel fossario “per amore di Dio”.

-

Morte di una schiava di Miquel Angel Bonfant, notaio

Muore una schiava di Miquel Angel Bonfant senza nessun sacramento. Si celebra una cerimonia semplice e viene viene sepolta nella chiesa dei frati del Carmelo.

-

Morte di Magdalena

Muore Magdalena, schiava di donna Maria de Cervello. Aveva ricevuto tutti i sacramenti e viene sepolta nel fossario con cerimonia semplice.

-

Morte di una schiava del visconte di Sanluri

Muore una schiava “negra” dell’illustre marchese e visconte di Sanluri. Aveva ricevuto tutti i sacramenti, tranne il viatico. Viene sepolta nel fossario.

-

Morte di una schiava del dottor Deliperi

Muore una schiava del dottor Thomas Deliperi. Riceve l’estrema unzione e viene sepolta nel fossario.

-

Morte dello schiavo Antonet

Muore Antonet, schiavo del consigliere fiscale Antiogo Atçori. Riceve la confessione e non riceve altri sacramenti. Viene sepolto nel fossario.

-

Morte di un neonato figlio di una schiava di don Antiogo Cani

Muore un albat figlio di una schiava di don Antiogo Cani. Lo seppellisce Jjoan Francesc , prete, nel fossario.

-

Morte di uno schiavo del dottor Fortesa

Muore un “negro” del dottor Gaspar Fortesa senza alcun sacramento e con una cerimonia semplice. Lo schiavo viene sepolto nel fossario.

-

Morte di una schiava di Miquel Calabres

Muore una schiava “negra” di Miquel Calabres senza preavviso. Viene fatta una semplice cerimonia officiata dal prete Miquel Murja. La schiava viene sepolta nel fossario.

-

Morte di un neonato schiavo di Joan Francisco Jorgi

Muore un albat della schiava di Joan Francisco Jorji, Officia la cerimonia Miquel Murja, prete. Il neonato viene sepolto nel fossario.

-

Morte di uno schiavo di don Anton Brundo

Muore Joan Thomas, schiavo di don Anton Brundo. Riceve l’estrema unzione e, essendo morto senza preavviso, non vi è il tempo per conferire altri sacramenti. Viene sepolto nel fossario.

-

Morte dello schiavo Joan Baptista

Muore Joan Baptista, schiavo di Ferrando Sabater. Riceve i sacramenti della “santa madre chiesa”. Viene fatta una cerimonia semplice da parte di Miquel Murja, prete. Lo schiavo viene sepolto nel fossario della sede episcopale di Cagliari dopo aver ricevuto l’Estrema unzione.

-

Morte dello schiavo Francesco

-

Morte della schiava Margalida

Muore senza preavviso Margalida, schiava di don Thomas Brundo. Non riceve nessun sacramento per mancanza di tempo: “no avisaren per ningun sacrament”. Viene fatta una cerimonia semplice e Margalida viene sepolta nella chiesa del santo sepolcro.

-

Morte di Antonico, schiavo di don Joan Naharro de Ruecas

Muore Antonico, “negro” schiavo di don Johan Naharro de Ruecas. Riceve tutti i sacramenti “della santa madre chiesa”. Officia la cerimonia Miquel Murgia, prete, dà l’estrema unzione e Antonico viene sepolto nella tomba del purgatorio della sede episcopale di Cagliari.

-

Morte di un neonato figlio di una schiava

Muore un albat figlio della schiava “negra” di donna Cathelina de Madrigal. Viene sepolto nel fossario.

-

Morte di una schiava di Nicolau Montelles

Muore una schiava di Nicolau Montelles che si converte “in articulo mortis” domandando il sacramento del battesimo. Battezzata da Miquel Murja, prete, riceve poi l’estrema unzione e viene sepolta nel fossario.

-

Morte della schiava Juana

Muore Juana, “negra” schiava di donna Isabel Setrillas. Viene sepolta nel fossario.

-

Morte del figlio neonato di Fatima e Salem

Muore un albat figlio della esclava di Miquel Vidal di nome Fatima. Viene sepolto nella Cattedrale di Cagliari. Il padre è Salem, compratore del marchese di Quirra.

-

Morte di un neonato schiavo del capitano Franco

Muore un albat, cioè un neonato, schiavo del capitano Christoforo Franco. Non è indicato il luogo di sepoltura.

-

Morte di una schiava del canonico Soler

Muore Maria, schiava del canonico Salvador Soler. Si converte nell’ora della morte e chiede il sacramento del battesimo, viene battezzata, le viene data l’estrema unzione e viene sepolta nel fossario della sede espiscopale di Cagliari.

-

Morte di un liberto

Muore Barthomeu, liberto “negro” schiavo che era del defunto Francesch Natter. Muore per un incidente e non si può dargli l’estrema unzione. Viene sepolto nella sede episcopale di Cagliari.

-

Morte di uno schiavo neonato del dottor Ferrer

Muore un albat schiavetto del dottor Ferrer e viene sepolto nel fossario.

-

Morte di uno schiavo per omicidio

Muore uno schiavo di don Anton Brundo per una pugnalata ricevuta da parte di un altro schiavo. In punto di morte si converte e chiede il battesimo, viene battezzato e chiamato Juan Baptista ma non si ha il tempo di conferirgli altri sacramenti. Viene sepolto nel cimitero.

-

Morte di uno schiavo neonato

Muore un albat, schiavetto del veguer Joan Esteve Meli. Viene sepolto nel fossario della sede episcopale di Cagliari.

-

Omicidio da parte di uno schiavo

Questo atto di morte non contiene la morte di uno schiavo ma fornisce la notizia di un delitto compiuto da uno schiavo. Infatti si tratta dell’atto di morte di Andria Garau, morte causata da una pugnalata data da uno schiavo del dottor Capay. Il testo indica “una pugnalada dona lo esclau del doctor capay”. La vittima viene sepolta nel convento di Gesù e ha ricevuto tutti i sacramenti.

-

Morte di una schiava di Melchior Andreu

Muore una schiava “negra” di Melchior Andreu. Aveva ricevuto il sacramento della penitenza. Viene sepolta nel fossario.

-

Morte di uno schiavo appena nato

Muore un “albat”, cioè un neonato, (albat=creatura morta prima di avere l’uso della ragione) schiavetto di don Juan Naharro. Viene sepolto al cimitero.

-

Morte di Perico

Muore Perico, schiavo del dottor Garcet. Aveva ricevuto tutti i sacramenti, riceve l’estrema unzione e viene sepolto nel fossario.

-

Morte di uno schiavo del dottor Garset

Muore Petro, “negro” schiavo del dottor Garset. Non riceve nessun sacramento perché non si ha il tempo. Viene sepolto nel fossario.

-

Morte di Francesco de Jorgi

Muore Francesco de Jorgi schiavo del potestà. Riceve il sacramento dell’estrema unzione solamente perché per gli altri non c’è stato il tempo. Viene sepolto nella tomba “de purgatori” e viene confessato da un padre della Santa Croce.

-

Morte di Catelina de Santus

Muore Catelina de Santus, schiava di Pere Santus. Ha ricevuto solo l’estrema unzione perché non aveva l’età di ricevere gli alti sacramenti. Viene sepolta nella tomba “de purgatori” della sede episcopale di Cagliari.

-

Morte di uno schiavo del governatore

Muore uno schiavo del governatore. Non ha ricevuto nessun sacramento. Il nome era Juan Baptista. Viene sepolto nel fossario.

-

Morte di uno schiavo di Phelipe Silvestre

Muore un “negro” di Phelipe Silvestre. Non ha ricevuto i sacramenti per non aver “avisat” ed essere morto improvvisamente. Viene sepolto nel cimitero (“en lo simiteri”).

-

Morte di una schiava di Pere Porta

Muore la “negra” di Pere Porta che aveva ricevuto tutti i sacramenti della santa madre Chiesa. Non viene fatta l’estrema unzione per “no aver avisat”, essere cioè morta improvvisamente. Viene sepolta nel cimitero della sede episcopale di Cagliari.

-

Morte di uno schiavo del giurista Sanna

Muore un “negro” di “miser” Sanna, giurista. Viene sepolto nel fossario.

-

Muore una schiava del dottor Joan Angel Concas

Muore una “negra” in casa del dottor Joan Angel Concas. Aveva tutti i sacramenti della “santa madre chiesa”. Viene seppellita nel santo sepolcro: “en santo sepulcre”.

-

Morte di uno schiavo di Agostino Sabater

Muore un “negro” di Agostino Sabater. Viene confessato prima di morire e viene sepolto nel fossario.

-

Morte di un neonato

Muore un neonato, figlio della “negra” del marchese di Villasor. Viene sepolto nel fossario.

-

Morte di Joanillo

Muore Joanillo, “negro” di don Joan Amat. Ha ricevuto tutti i sacramenti della “santa madre Chiesa” e l’estrema unzione. Viene sepolto nel fossario.

-

Morte di uno schiavo di Francesch Mello

Muore un “negro” di Franchesch Mello senza ricevere sacramenti “per non aver avisat”. Viene sepolto nel fossario.

-

Muore una schiava di Joan Angel Concas

Muore una “negra” di Joan Angel Concas. Viene confessata e, per non aver “avisat”, cioè per essere morta improvvisamente, non riceve gli altri sacramenti. Viene sepolta nel fossario.

-

Morte dello schiavo Bartomeu

Muore Bartomeu, schiavo che era di don Antonio Cardona “virrey de Caller”. Senza sacramenti perché muore improvvisamente. Viene sepolto nel fossario.

-

Morte di una schiava di Francesch Estallo

Muore una “negra” di Franchesch Estallo senza sacramenti. Viene sepolta nel fossario.

-

Morte di una schiava di Gabriel Blancafort

Muore una “negra” di Gabriel Blancafort senza sacramenti. Viene sepolta nel fossario.

-

Morte di uno schiavo del barone di Capoterra

Muore un “negro” del barone di Capoterra Portugues. Viene sepolto nel fossario.

-

Morte di una schiava del podestà di San Gavino

Muore una “negra” del podestà di san Gavino che aveva tutti i sacramenti. Viene viene sepolta nel fossario.

-

Morte di una schiava di Hieroni Sanna

Morte di una schiava di Hieroni Sanna Muore una schiava di Heroni Sanna. Viene sepolta nel fossario (“al fossar”).

-

Morte di una schiava del viceré

Morte di una schiava del viceré Muore una schiava del viceré che aveva ricevuto tutti i sacramenti. Viene viene sepolta “en jesus”, cioè nella chiesa di Nostra Signora del Gesù.

-

Battesimo di una schiava nella Diocesi di Sassari

Battesimo di una schiava nella Diocesi di Sassari Viene battezzata la schiava del signor don Henrigues de Sena. Le viene dato il nome di Caderina Antonia Joanna. Padrino è il reverendo Marcu Barra e madrina Antonia Corriga.

-

Battesimi di due schiavi nella Diocesi di Sassari

Battesimi di due schiavi nella Diocesi di Sassari Vengono battezzati dall’arcivescovo di Bosa don Gavino Manca lo schiavo del monsignor di Arborea don Antonio Canopolo e un altro del signor don Pedro de Mulines. Si chiamano uno Joan Antonio e l’altro Joan Pedro. Padrini per entrambi sono il governatore e la governatrice di questa città.

-

Abraam lascia in Sardegna Juaneta, sua figlia

Abraam lascia in Sardegna Juaneta, sua figlia Un musulmano di nome Abraam, ora liberto e prima schiavo di Miquel Comprat, dovendo tornare in Barberia, deve lasciare una sua figlia cristiana di 4 anni, chiamata Juaneta. Perché la figlia non resti senza protezione, la affida alla signora Gracia Cavalier y Comprar affinché stia per venti anni a servizio della signora che dovrà provvedere a farla sposare. La signora Gracia, l'accetta come serva alle condizioni abituali per il servizio domestico: promette di tenerla da sana e malata, di provvederla di vestiti e di scarpe, di mangiare e bere e di darle per il matrimonio 100 lire, 50 in soldi e 50 in roba.

-

Fatima e Monsor lasciano la loro figlia Juana in Sardegna

Due schiavi liberati, Fatima de Carbonell e Monsor de Gaspar Blancafort, marito e moglie, devono tornare in Berberia e non possono portare con sé la figlia Juana poiché battezzata e quindi cristiana (“per esser aquella crestiana”). Per questo la affidano all’ex padrone della madre, affinché la tenga presso di sé come una figlia finché non prenderà marito. E nell’ottica di aiutarla in tal senso i genitori lasciano all’ex padrone del denaro da far fruttare a favore della bambina. Qualora la bambina morisse, chiedono che il denaro con gli interessi venga dato ai nipoti Paolo e Girolamo, figli di Fatima Oxa e Abdalà.

-

Atto di taglia stabilito in nove anni e mezzo

Atto di taglia stabilito in nove anni e mezzo Lo schiavo deve versare al padrone 120 ducati, 5 al momento della stipula dell’atto e 115 nel corso del tempo per un ducato al mese. Gli anni previsti sono dunque 9 e mezzo: anche se la somma fosse stata pagata prima, il tempo non sarebbe diminuito.

-

Atto di taglia di Alì

Atto di taglia di Alì L’atto di taglia di Alì prevede che egli versi 80 ducati, valenti 224 lire di Cagliari. L’atto precisa che un ducato vale 56 soldi e cioè 2,8 lire. Alì dovrà versare un ducato al mese e quindi la durata della taglia è prevista in sei anni e sei mesi. È stabilito che, qualora ne sia in grado, potrà versare più di un ducato al mese facendo così accorciare la durata della taglia.

-

Taglia di Amet

Taglia di Amet Allo schiavo Amet viene accordato il riscatto per taglia e il padrone concede che egli, insieme alla moglie Fatima, già liberta, possa dormire fuori da Cagliari: “fora de Caller”.

-

Atto di taglia di uno schiavo di Bona

Atto di taglia di uno schiavo di Bona Due coniugi di Lapola di Cagliari stipulano accordo di taglia con il loro schiavo di Bona. Gli impongono di dormire a casa loro per svolgere i servizi dovuti di notte e di giorno, ma concedono che possa dormire fuori casa una o due notti, nel Castello di Cagliari, per poter provvedere alle sue necessità.

-

Taglia di uno schiavo di Bona

Taglia di uno schiavo di Bona Due coniugi di Lapola di Cagliari stipulano accordo di taglia con il loro schiavo di Bona. Si impegnano a consegnargli un “gonell” di orbace e una berretta sarda. Gli consentono inoltre di poter lavorare e servire altrove per guadagnare per se stesso e per il proprio riscatto, dopo aver adempiuto ai compiti che come schiavo è tenuto a fare a casa del padrone.

-

Taglia di Sebastiano, nero convertito

Taglia di Sebastiano, nero convertito Mossen Nicolò Pintor sprona il suo schiavo nero convertito, Sebastiano, a lavorare. Secondo lui lo schiavo non si curava di procurarsi la libertà. I due stipulano un accordo di taglia a condizioni molto vantaggiose per Sebastiano: avrebbe potuto dormire in casa del padrone e avrebbe ricevuto indumenti e scarpe.

-

Taglia di Fatima, sessantenne di Tunisi

Taglia di Fatima, sessantenne di Tunisi Una donna residente nel quartiere di Lapola, a Cagliari, permette alla sua schiava sessantenne Fatima di Tunisi, di poter lavorare per guadagnare il denaro necessario a pagare la propria taglia.

-

Taglia di Bartolomeo de Pintor

Taglia di Bartolomeo de Pintor Bartolomeo de Pintor, schiavo convertito, viene sottoposto a taglia.

-

Liberazione gratuita dello schiavo Tommaso

Nel 1563 Margherita Masala e Baquer, vedova del maghifico Giovanni Masala, mossa da benevolenza e per salvezza della propria anima, perdono dei propri peccati, e in riconoscenza dei servizi resi durante il periodo di schiavitù da Tommaso, suo schiavo cristiano di origine africana. La libertà viene accordata anche alla figlia di lui, nata da una relazione con una donna libera di Neoneli, Pintada Murgia. Specifica l’atto che l’emancipazione dei due viene conferita liberamente e senza alcuna condizione.

-

Una conversione complicata

Una conversione complicata Una schiava di Tunisi, poco dopo essere stata battezzata, venne processata dall’Inquisizione sarda nel 1593 perché i padroni la accusarono di aver maledetto il giorno in cui aveva ricevuto il battesimo, affermando che sebbene un musulmano non fosse battezzato, andrebbe lo stesso in paradiso come un cristiano se rispetta la sua legge; che la religione islamica è migliore di quella cristiana, che il battesimo ricevuto era solo stato accettato con la bocca ma non col cuore; e che alla fine dei conti mori e cristiani sono tutti uniti.

Cercò di giustificarsi dicendo che aveva detto quelle cose perché le avevano promesso la libertà se si fosse battezzata, senza mai dargliela. In verità, tra le poche righe riassuntive del suo processo , si scorgono le sue intime convinzioni: disse che "era vissuta da musulmana per 50 anni e aveva spesso dubitato delle dottrine della santa fede cattolica e dubitava spesso delle cose di cui la si accusava e creduto ciò di cui era accusata". Alla fine fu riconosciuta colpevole e condannata a tre anni di prigione e a portare per lo stesso periodo l'abito penitenziale, chiamato sambenito. Nel frattempo era stata liberata, giacché durante il processo viene chiamata liberta. Di lei non si sa altro. Tornò alla terra dei moroso restò nell'isola? Molto probabilmente continuò a credere che "chi osserva la sua religione" si salva e a sperare che "alla fine, musulmani e cristiani saremo tutti uniti"

-

Da schiava a nipote

Una vedova del quartiere cagliaritano di Stampace, Caterina Corelles, dopo la morte del marito, il mercante Mariano de lo Frasso, si trovò in ristrettezze economiche e fu spinta a vendere prima una sua schiava cristiana bianca di nome Giovanna che aveva portato in dote al marito e, in un secondo momento, anche la figlia di questa schiava, chiamata Annetta. Mentre era in trattative per la cessione della bambina di 4 anni a un altro padrone, il figlio Peroto de lo Frasso le confessò che la bambina era sua figlia nata da una relazione con la madre prima che fosse venduta. Dopo la rivelazione del figlio, la vedova Corelles-de lo Frasso ruppe le trattative per la vendita della nipote e preferì tenere la bambina e liberarla, affidandola alle cure di una figlia di 24 anni. «Non volli – così fece scrivere al notaio rendere la bambina schiava di altri né vendere il mio stesso sangue». Annetta ebbe probabilmente una vita agiata assieme al padre, alla zia e alla nonna. Visse, però, senza la madre che l’aveva portata in grembo, allattata e curata nei primi anni e aveva dovuto abbandonarla per servire altri padroni.

-

Una conversione in punto di morte

Una conversione in punto di morte Il rifiuto del battesimo da parte di uno schiavo veniva visto come un’insensatezza e opera del demonio. In questo senso si esprime una fonte gesuitica che riferisce la conversione di un turco avvenuta a Sassari nel 1601. Il turco in questione era stato condannato a morte e non voleva in nessun modo farsi battezzare. Quando vedeva uno dei gesuiti entrare nella sua cella, abbassava gli occhi a terra per non ascoltare quanto gli veniva detto, desiderando, come diceva, morire nella setta di Maometto per salvarsi. Decise di impiccarsi nella cella, ma accorsero i custodi e lo soccorsero, slegando il cappio. Il turco tornò in sé e si arrese a Dio. Fece chiamare i padri, dicendo che non c’era altra legge al di fuori di quella dei cristiani e voleva essere uno di loro. Fu battezzato. Per tre giorni perseverò nella sua saggia scelta con molta devozione e pietà. I padri non lo lasciarono fino alla esecuzione capitale, dopo la quale fu sepolto come un cristiano.

-

Da schiavo a figlio

Il 2 febrbaio 1605 Michele Calabres e Teodora Bacallar, coniugi, liberano uno schiavo bambino che avevano come schiavo dopo averlo battezzato nella Cattedrale di Cagliari col nome di Blay Antiogo. I due prendono il bambino come “figlio di anima” e come tale lo terranno e lo faranno considerare da tutti.

-

Risarcimenti ai padroni per gli schiavi attallati convocati per le regie galere

Risarcimenti ai padroni per gli schiavi attallati convocati per le regie galere Nella lista del 1564 per l’arruolamento degli schiavi di Sardegna nelle regie galere di Spagna, gli schiavi sottoposti a taglia vengono considerati schiavi a tutti gli effetti e giudicati idonei al servizio, differentemente dagli schiavi già definitivamente affrancati. Come risarcimento, al padrone viene corrisposta la somma di denaro che al captivo restava ancora da pagare in quel momento e lo sfortunato tornava irrimediabilmente in condizione di schiavo, finendo al remo. Nell’Archivio Generale di Simancas sono riportati alcuni ordini di pagamento per gli schiavi attallati: Abdalà di Donato Satta, Amet di Sebastiano Dessì, Amet di Antonio Silvestre, Marjan – nero – di Giovanni Sisto. Il contenuto dell’ultimo è il seguente: si pagheranno a Giovanni Sisto 55 scudi e 4 reali equivalenti a 144 lire di cui il detto Sisto è creditore da Marjan, suo schiavo, come completamento dei 60 scudi totali previsti dall’atto di taglia redatto davanti al notaio Melchiorre de Silvia il 24 gennaio 1562. La taglia di Marjan doveva essere pagata con uno scudo al mese.

-

Schiavi per le galere regie

Nel 1564 il comandante in capo della flotta spagnola, don Garcia de Toledo, aveva necessità di rafforzare le ciurme dell’armata navale in vista del temuto scontro con i turco-barbareschi. Per questo inviò in Sardegna il capitano Domingo Ochoa per far sì che, in concerto col viceré di Sardegna, comprasse schiavi residenti nell’isola per inviarli al servizio delle galere regie. Il re aveva infatti inviato due lettere ordinando che venissero acquistati 300 schiavi. Per ottemperare alla prescrizione regia la procurazione reale predispose bandi pubblici a Cagliari e nelle altre città regie affinché chi possedeva schiavi lo notificasse al viceré e agli ufficiali dediti alla faccenda. Solo per Cagliari è documentata l’esecuzione dell’ordine regio. Nell’Archivio Generale di Simancas esiste infatti l’elenco degli schiavi presenti a Cagliari nel mede di aprile di quel 1564. Il viceré rispose alle lettere del re facendo notare che le previsioni di acquisto di 300 schiavi erano basate su informazioni errate su un gran numero di schiavi presenti in Sardegna. Il provvedimento regio ordinava che tutti, schiavi, liberti bianchi, neri, mori, sposati o celibi, battezzati al cristianesimo o musulmani, attagliati o no venissero indicati nella comunicazione del viceré. Nell’elenco sono presenti 126 individui di cui 86 già affrancati. Tra loro quelli ritenuti idonei al lavoro di galera furono 17, acquistati per prezzi variabili in base alla condizione e all’età di ciascuno: da 45 a 75 scudi, in linea coi prezzi generali del mercato cagliaritano. I fattori di esclusione erano l’essere affrancato, essere troppo vecchio o troppo giovane, essere negre (anche se uno schiavo nero fu comunque preso), e infine – mai esplicitato ma intuibile – l’essere schiavi delle più alte autorità del regno. Gli schiavi sottoposti a taglia rientravano nei casi di idoneità: al padrone viene versata la cifra rimanente della taglia dal fisco regio, così che egli sia del tutto risarcito ma lo schiavo perde quanto versato fino a quel momento e perde ogni possibilità di essere liberato, finendo al remo.

Negli stessi mesi vennero catturati nuovi schiavi da mandare alle regie galere come richiesto dal re Filippo II. Nel mese di aprile 1564 venne catturato uno schiavo sulle spiagge di Iglesias e consegnato al re, nel febbraio dell’anno successivo altri schiavi finirono sulle coste sarde per il naufragio di una galeotta e furono anch’essi mandati alle regie galere. Come avvenne per il grande acquisto precedente però alcuni furono lasciati a Cagliari andando ad aumentare in numero degli schiavi lì residenti.

-

Prese del patrone Virgilio Maltrachea

Le modalità delle catture dei corsari cristiani sono registrate nell'interrogatorio di un moro di Tunisi catturato dal comandante (patron) napoletano Virgilio Maltrachea e portato a Cagliari nel settembre 1597. Dopo aver giurato al suo Dio Allah, rispose alle domande postegli tramite un interprete. Disse che era stato preso un porto della Barberia da un raìs vecchio e basso di statura chiamato Virgilio. Egli si trovava in quel posto con un barcone da trasporto carico di orzo e assieme a lui viaggiavano nove uomini e una donna con una piccolina. Dopo questa presa il Maltrachea portò a Cagliari altre 23 persone.

-

Tornare in libertà: acquisti e scambi

Talvolta, il riscatto delle persone avveniva subito dopo la cattura, nelle ore o nelle giornate successive. In castigliano tale tipo di riscatto veniva chiamato alafia. I corsari turco-barbareschi si fermavano vicino alla costa o nell'entroterra presso il litorale e iniziavano le trattative per il riscatto dietro versamento di denaro o tramite scambi con schiavi moros e turchs caduti prigionieri o detenuti nei territori attaccati. In Sardegna tale prassi è poco documentata, ma sicuramente era messa in atto. In un breve atto notarile, redatto il 3 giugno 1553, un abitante del paese di Villanovaforru si riconosce debitore nei confronti di un cagliaritano dal quale aveva acquistato uno schiavo turch per scambiarlo con qualche persona del posto catturata, visto che c'era l'opportunità di farlo per la presenza di "certes futes que fon rescat”.

-

Atti di morte di schiavi nel 1583

Il 21 febbraio 1583 nei Quinque Libri della diocesi di Cagliari, parrocchia di Santa Cecilia di Castello, si attesta che muore un figlio di una schiava; il 23 maggio muore un negro del conte di Villasor; l’8 giugno muore uno schiavo di Jaume Roca; il 13 dello stesso mese uno schiavo della signora Positana; il 1 agosto un negro di don Renyer.

-

Vendite di schiavi tra il 1502 e il 1598

Nel XVI secolo tra il 1502 e il 1598 vengono venduti in Sardegna approssimativamente 500 schiavi. Gli acquirenti sono farmacisti, nobili come conti, marchesi, alti prelati, ufficiali del regno come gli alcaidi, maestri razionali, notai, viceré, reggenti la real cancelleria, giudici della reale udienza, mercanti. I prezzi possono variare da 12-20 scudi per gli schiavi in condizioni fisiche più precarie o di età più avanzata ai 130 scudi per uno schiavo nel pieno delle forze. Si nota anche un andamento crescente dei prezzi dall’inizio alla fine del secolo. Alcune medie: nel 1503 la media per sei schiavi fu di 22,5 ducati; nel 1545 per 13 schiavi fu di 27,9 ducati; nel 1588 per 8 individui la media fu di 86,13 ducati.

-

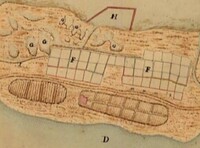

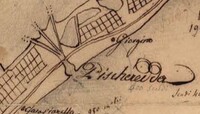

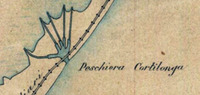

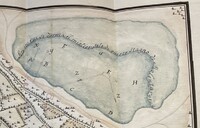

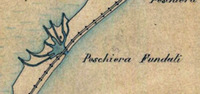

Peschiera di Arcais

Peschiera di Arcais Situata nelle vicinanze del Ponte Grande sul Tirso, nella regione Arcais da cui prende il nome. La peschiera di Arcais viene arrendata il 22 maggio 1728 per tre anni a Giuseppe Piras come procuratore del dottor Luigi de Roma, per lire 257,10 all'anno. Garanti del concessionario sono Antonio Diego de Roma, don Giovanni Gavino Azzor, Diego Manzino del Faro, Giovanni Angelo Concas e Pietro Francesco Ibba. Dal 1767 i diritti feudali delle peschiere e dei Campidani di Oristano sono di pertinenza dei Marchesi d'Arcais.

-

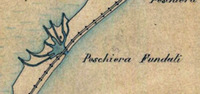

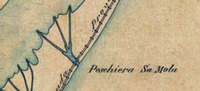

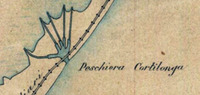

Peschiera Rio Maggiore

Peschiera Rio Maggiore La peschiera di Rio Maggiore di Santa Giusta è stata arrendata con strumento del 23 aprile 1728 per tre anni che iniziano il 13 maggio dello stesso anno ad Antonio Porcu, garante Serbastiano Buscaglia per lire a 100 annue.

-

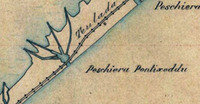

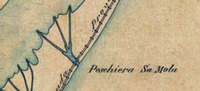

Saline di Pontis Beccius

Saline di Pontis Beccius Donna Maria Elisabetta Loddo, vedova del fu avvocato don Mauro Antonio Puggioni, ottiene nel 1778 la facoltà di ricavare delle saline negli stagni presenti fra le isolette della peschiera di Ponti Beccius, al di là della Scafa, della quale è già dal 1774 concessionaria

-

Saline di Oristano

Saline di Oristano La salina è sempre stata "accensata". Dietro pagamento rifornisce di sale le città di Alghero e di Bosa, così come diverse altre comunità e singoli individui.

-

Saline della città regia di Iglesias

Saline della città regia di Iglesias Fino al 1737, le saline situate nel territorio del Sulcis erano considerate parte integrante delle saline di Cagliari. La città di Iglesias godeva tuttavia di un trattamento privilegiato: in virtù di un diritto concesso da re Alfonso d’Aragona nel 1400, e successivamente confermato, seppure con alcune modifiche, dai sovrani sabaudi, gli abitanti avevano diritto a ricevere gratuitamente 400 quartare di sale.

Il sale rimanente veniva per lo più destinato alla vendita, in particolare a pastori e agricoltori della città e delle aree circostanti. I pastori iglesienti versavano una somma di 2,16 lire piemontesi ciascuno, mentre i pastori provenienti da altri luoghi pagavano con un capretto, considerato di pari valore. Gli agricoltori locali, insieme agli abitanti di Teulada, Villamassargia, Domusnovas e Musei, erano invece tenuti a versare un tributo di sei soldi sardi, equivalenti a circa 9,7 lire piemontesi. Le persone non privilegiate acquistavano il sale a un prezzo più alto, pari a nove soldi sardi, corrispondenti a circa 14,4 lire piemontesi.

Le fonti settecentesche non indicano con certezza la collocazione delle saline. Vittorio Angius, nella voce “Iglesias” del Dizionario Casalis, segnala che nel XVIII secolo il sale veniva estratto a Porto-Butis (Porto Botte), dove nell'Ottocento si trovava unaa peschiera, a Porto Pino, in un luogo in cui nel XIX secolo era ancora visibile un edificio prima usato come ricovero per gli operai e da deposito degli strumenti, sul fondo del golfo di Teulada e anche nello stagno dell’istmo.

Quest’ultimo sito, in particolare, era noto per la qualità superiore del sale prodotto.

La raccolta proseguì fino al 1830, quando si interruppe la produzione estiva e si iniziò semplicemente a impedire o disturbare il processo di cristallizzazione.

Da queste saline, il sale veniva distribuito gratuitamente agli abitanti di Iglesias, secondo quanto stabilito dal già citato privilegio aragonese, confermato dai re di Sardegna.

-

Salina di Terranova

Salina di Terranova La salina di Terranova è stata assegnata al marchese Pes di Villamarina con diploma dell'Imperatore Carlo VI del 10 febbraio 1771, come ricompensa per i servigi prestati durante la guerra di successione spagnola. Il diploma è stato confermato dal re di Sardegna Vittorio Amedeo con patenti del 27 maggio 1720 e dal successore Carlo Emanuele III, il 21 marzo 1732. Il 12 luglio 1742 un contratto, confermato con diploma del 5 dicembre, le saline insieme a redditi, amministrazione e tonnara furono eretti in feudo improprio a favore del possessore don Bernardino Pes e suoi discendenti, dietro esborso di 12 mila lire di Piemonte. La patente del 1720 dispone la consegna di 9 cagliaresi per ogni cuba di sale estratto e di mezzo starello (1 emina di Piemonte) per pagare lo stipendio del reggente provinciale. Il sale prodotto nella salina di Terranova viene venduto a Tempio e nel resto della Gallura.

-

Saline di Sassari

Saline di Sassari Le saline di Sassari nella seconda metà del XVII secolo producevano, al meglio, tra gli 8 ed i 9.000 rasieri, che venivano venduti (e in parte esportati) all'incirca per il 70%. In termini di produzione, di vendita e soprattutto di esportazione la salina sassarese è inferiore di circa la metà rispetto alle saline di Cagliari. Le saline di Sassari vengono concesse al migliore offerente. I profitti generati dal loro sfruttamento crescono significativamente nel corso del Settecento. Almeno dagli anni Trenta del Settecento, queste saline sono soggette all'obbligo di consegnare una certa quantità di sale all'Arcivescovo e ai canonici del Capitolo di Sassari.

-

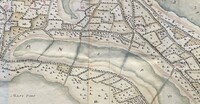

Salina Pompongias

Salina Pompongias Nel Seicento, la produzione delle saline di Oristano poteva arrivare a superare di poco i 2.000 quartini (1 quartino è pari a 1 rasiere e a 2 starelli). L'80% provenienti dalla salina grande (o di Sabocus), il 15% da Pau (o Pauli) Pirastu, il resto da Mistras. Nel 1675 si vendono poco meno di 1.200 quartini 80% Sabocus, Mistras 12%, Pompongias 4,5%, 1% Pau Pirastu). Il prodotto delle saline di Oristano era per un terzo circa costituito da sale nero, che si vendeva a 5 soldi lo starello, se acquistato all'origine, al doppio in dogana; il sale bianco costava due volte tanto. Per quantità, per qualità e per prezzi questo sale non era competitivo con quello di Sassari (che andava a 30 soldi il rasiere), tantomeno con quello di Cagliari (che costava 26 soldi il quartino, fino a 38 se imbarcato da altro porto). Il sale dell'Oristanese veniva comprato in città e nei suoi campidani, nelle incontrade di Parte Usellus, Parte Montis e Monreale, ad est verso Parte Ocier, nel Mandrolisai, Parte Barigadu Jossu e incontrada di Sedilo, a nord verso Bosa e la sua Planargia, nel Marghine, nel Goceano e nel Monteacuto, arrivando fino ad Alghero e, talvolta, ad est fino ad Orgosolo.

-

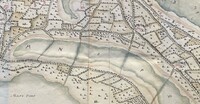

Salina Mistras

Salina Mistras Nel Seicento, la produzione delle saline di Oristano poteva arrivare a superare di poco i 2.000 quartini (1 quartino è pari a 1 rasiere e a 2 starelli).

L'80% provenienti dalla salina grande (o di Sabocus), il 15% da Pau (o Pauli) Pirastu, il resto da Mistras. Nel 1675 si vendono poco meno di 1.200 quartini 80% Sabocus, Mistras 12%, Pompongias 4,5%, 1% Pau Pirastu). Il prodotto delle saline di Oristano era per un terzo circa costituito da sale nero, che si vendeva a 5 soldi lo starello, se acquistato all'origine, al doppio in dogana; il sale bianco costava due volte tanto.

Per quantità, per qualità e per prezzi questo sale non era competitivo con quello di Sassari (che andava a 30 soldi il rasiere), tanto meno con quello di Cagliari (che costava 26 soldi il quartino, fino a 38 se imbarcato da altro porto). Il sale dell'Oristanese veniva comprato in città e nei suoi campidani, nelle incontrade di Parte Usellus, Parte Montis e Monreale, ad est verso Parte Ocier, nel Mandrolisai, Parte Barigadu Jossu e incontrada di Sedilo, a nord verso Bosa e la sua Planargia, nel Marghine, nel Goceano e nel Monteacuto, arrivando fino ad Alghero e, talvolta, ad est fino ad Orgosolo.

-

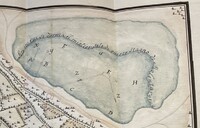

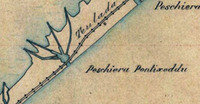

Salina di Pau Pirastru

Salina di Pau Pirastru Nel Seicento, la produzione delle saline di Oristano poteva arrivare a superare di poco i 2.000 quartini (1 quartino è pari a 1 rasiere e a 2 starelli). L'80% provenienti dalla salina grande (o di Sabocus), il 15% da Pau (o Pauli) Pirastu, il resto da Mistras. Nel 1675 si vendono poco meno di 1.200 quartini 80% Sabocus, Mistras 12%, Pompongias 4,5%, 1% Pau Pirastu). Il prodotto delle saline di Oristano era per un terzo circa costituito da sale nero, che si vendeva a 5 soldi lo starello, se acquistato all'origine, al doppio in dogana; il sale bianco costava due volte tanto. Per quantità, per qualità e per prezzi questo sale non era competitivo con quello di Sassari (che andava a 30 soldi il rasiere), tantomeno con quello di Cagliari (che costava 26 soldi il quartino, fino a 38 se imbarcato da altro porto). Il sale dell'Oristanese veniva comprato in città e nei suoi campidani, nelle incontrade di Parte Usellus, Parte Montis e Monreale, ad est verso Parte Ocier, nel Mandrolisai, Parte Barigadu Jossu e incontrada di Sedilo, a nord verso Bosa e la sua Planargia, nel Marghine, nel Goceano e nel Monteacuto, arrivando fino ad Alghero e, talvolta, ad est fino ad Orgosolo.

-

Feluca

Feluca La feluca è una tipica imbarcazione a vela, di piccole dimensioni, generalmente con due alberi inclinati in avanti, e con una forma distintiva della prua, spesso a becco d'anatra.

-

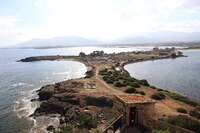

Porto di Nora

Porto di Nora Non esistono studi specifici su questo scalo portuale in età moderna. Sappiamo che ancora fino all'Ottocento era frequentato dai mercanti cagliaritani, che vi acquistano le derrate agricole prodotte nelle campagne del circondario.

-

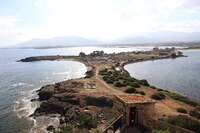

Porto di Sant'Antioco

Porto di Sant'Antioco A metà Ottocento quello di Sant'Antioco era classificato come porto quarta classe, dotato di un capitano di quarta classe e un luogotenente, una dogana per la tassazione di un commercio che avveniva soprattutto verso marittimi carlofortini e genovesi. Le vendite riguardavano cereale, fave, legumi, vini, formaggio e pelli e i prodotti della pesca.

-

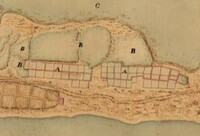

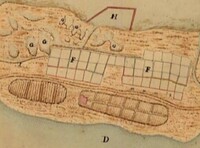

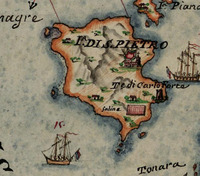

Villa Vittoria (Genoves-Rombi)

Villa Vittoria (Genoves-Rombi) Il 30 marzo 1738 si firmano gli accordi per l’infeudazione dell’Asinara e dell’adiacente Isola Piana a favore di Domenico Brunengo di Roccamartì, conte di Monteleone, cittadino di Sassari.

Si tratta di quarantacinque capitoli che consentono al conte di sub-infeudare le due isole, di formarvi tonnare, peschiere, di attivare la pesca del corallo nello spazio di trenta miglia marittime dalla costa.

In cambio, Brunengo si impegna a stabilire sull’isola “una colonia di forestieri” e a introdurvi il commercio. Per sostenerla, il conte potrà farvi trasportare vettovaglie e bestiame, senza impedimenti da parte dei ministri patrimoniali dei porti di Teulada, Pula e Sarrabus o Cagliari.

Il conte deve inoltre provvedere all’assistenza spirituale dei suoi vassalli, facendo erigere una cappella e stipendiandovi un

cappellano di sua scelta, fino a quando le decime prodotte dall’insediamento non consentiranno di mantenere uno o più

parroci.

Alla cittadina deve essere dato il nome Villa Vittoria “dal glorioso nome di Sua Altezza Reale il duca di Savoia figlio primogenito del felicissimo regnante Carlo Emanuele [...] alla di cui protezione sarà commendata l’impresa di questa nuova popolazione”.

Il progetto non avrà mai attuazione

-

Villa Vittoria (Brunengo)

Villa Vittoria (Brunengo) Il 30 marzo 1738 si firmano gli accordi per l’infeudazione dell’Asinara e dell’adiacente Isola Piana a favore di Domenico Brunengo di Roccamartì, conte di Monteleone, cittadino di Sassari.

Si tratta di quarantacinque capitoli che consentono al conte di sub-infeudare le due isole, di formarvi tonnare, peschiere, di attivare la pesca del corallo nello spazio di trenta miglia marittime dalla costa.

In cambio, Brunengo si impegna a stabilire sull’isola “una colonia di forestieri” e a introdurvi il commercio. Per sostenerla, il conte potrà farvi trasportare vettovaglie e bestiame, senza impedimenti da parte dei ministri patrimoniali dei porti di Teulada, Pula e Sarrabus o Cagliari.

Il conte deve inoltre provvedere all’assistenza spirituale dei suoi vassalli, facendo erigere una cappella e stipendiandovi un

cappellano di sua scelta, fino a quando le decime prodotte dall’insediamento non consentiranno di mantenere uno o più

parroci.

Alla cittadina deve essere dato il nome Villa Vittoria “dal glorioso nome di Sua Altezza Reale il duca di Savoia figlio primogenito del felicissimo regnante Carlo Emanuele [...] alla di cui protezione sarà commendata l’impresa di questa nuova popolazione”.

Il progetto non avrà mai attuazione

-

Colonia di Gonnesa

Colonia di Gonnesa

-

Colonia di Fluminimaggiore

Colonia di Fluminimaggiore

-

Colonia San Giovanni Nepomuceno

Colonia San Giovanni Nepomuceno

-

Lettera dei greci di Minorca a quelli stanziati in Sardegna

Lettera dei greci di Minorca a quelli stanziati in Sardegna I greco-ortodossi dell'appena costituita comunità di Mahon invitano i greci stanziani nell'isola di Sardegna a trasferirsi a Minorca

-

Porto di Bosa

-

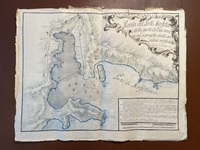

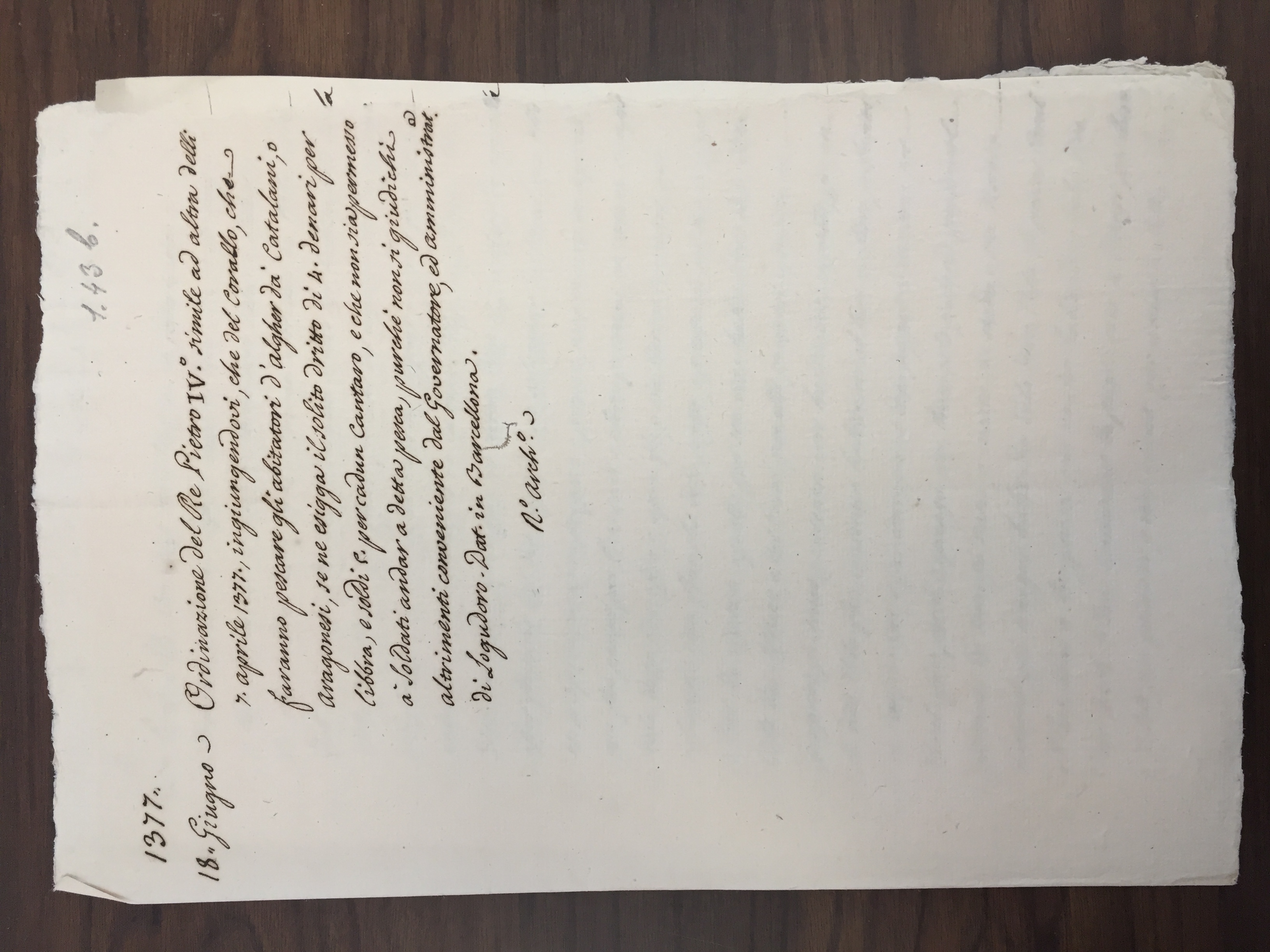

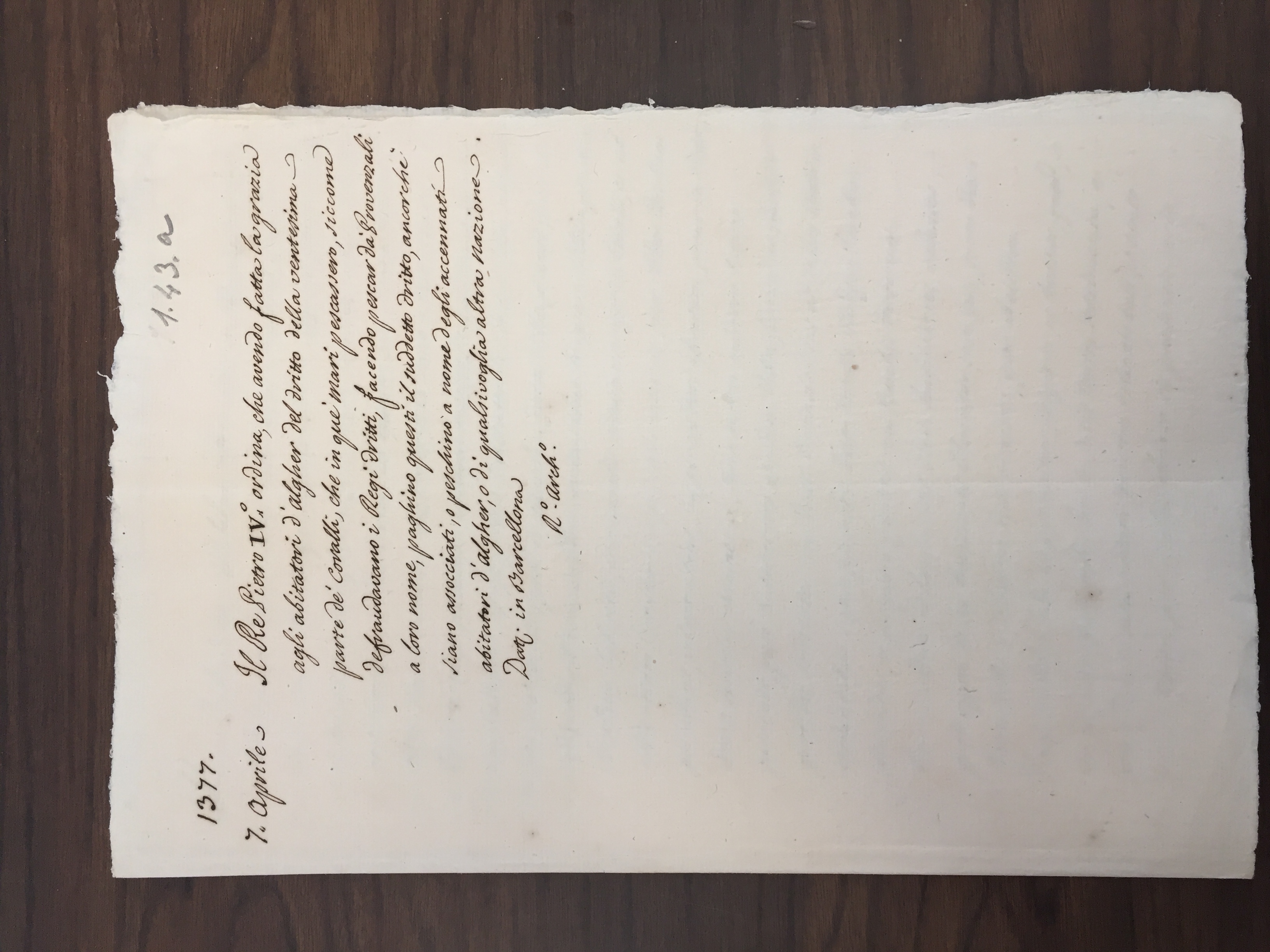

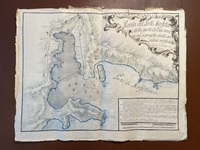

Porto di Alghero

Fra il XIV e il XVII secolo il porto di Alghero fu un punto vitale per il commercio nel Mediterraneo occidentale. Fondata nel XII secolo ad opera dei Doria, la città passò nella metà del Trecento in mano ai Catalani. Divenne così rinomata per il commercio del corallo, fondamentale per l'industria tessile e ornamentale europea. Il porto permetteva il commercio di corallo e altre risorse come il sale, l'argento, il grano e i formaggi lungo le rotte commerciali del Mediterraneo. Tuttavia, cambiamenti nel mercato del corallo e concorrenza di altri porti mediterranei causarono fluttuazioni nella prosperità del porto. Verso il XVII secolo, il Porto di Alghero perse parte della sua influenza economica, ma mantenne comunque una rilevanza significativa nel commercio marittimo della regione.

-

Porto di Cagliari

-

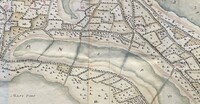

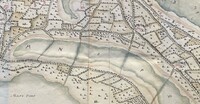

Porto di Oristano

Porto di Oristano Il Porto di Oristano, in età moderna ha mantenuto una posizione di prima grandezza tra i porti sardi. L'entroterra agro-pastorale di Oristano si è rivelato il fedele alleato del suo sviluppo portuale, fornendo un sostegno vitale alla città. Nel 1612-15, i porti della Sardegna esportano oltre 260.000 starelli di grano all'anno. Cagliari copre il 60% dei carichi, ma Oristano tiene il secondo posto con il 20%, superando persino Porto Torres, porto di Sassari. Nel medesimo periodo, Oristano è seconda solo a Cagliari anche per l'esportazione di orzo e legumi (rispettivamente: il 17% dell'orzo contro il 74% di Cagliari e poco più dell'8% dei porti del Logudoro). Negli anni 1620-25, Oristano, rispetto agli altri porti ha un movimento inferiore solo ad Alghero. Nel 1636-37, il suo porto si colloca lontano da Cagliari e da Sassari, ma anche al di sotto di Alghero (3.100) e di Bosa (3.200), ed è sopravanzato dal porto dell'Ogliastra.

-

Fregata

Fregata La fregata è un tipo di bastimento a vela che ha svolto un ruolo significativo nelle marine militari durante il periodo delle grandi potenze navali, specialmente tra il XVIII e il XIX secolo.

La fregata è una nave di dimensioni considerevoli, caratterizzata da tre alberi principali, ognuno dei quali porta una serie di vele quadre.

Solitamente, ha una struttura più slanciata rispetto alle navi da guerra più pesanti, come le navi da linea, che le conferisce una maggiore velocità e manovrabilità.

Il ponte di una fregata è suddiviso in diverse sezioni, ognuna con un ruolo specifico. La parte anteriore, chiamata prua, ospita l'armamento e può includere cannoni e carabine. La zona centrale è dedicata alle operazioni di navigazione e al controllo della nave, mentre la parte posteriore, o poppa, può essere utilizzata per immagazzinare merci o come alloggi per l'equipaggio.

-

Crida sui mori e i turchi

Crida sui mori e i turchi l consigliere e governatore del capo di Cagliari e Gallura Miquel de Aragall fa sapere a nome del re che in quei tempi i turchi e mori infedeli e nemici della santa fede cattolica hanno aumentato la loro temerarietà e audacia e vengono nel regno ogni giorno con le loro armate e imbarcazioni, e prendono e fanno schiavi i cristiani oltre a distruggere e rubare quello che possono. Ordina dunque che si voglia provvedere all’indennità del regno e che i mori e turchi siano perseguiti ed estirpati, previa deliberazione degli ufficiali del regio consiglio al riguardo effettuata con l'intervento e la conoscenza del magnifico reggente la procurazione reale a supplica dei magnifici consiglieri della città di Cagliari. Per il tenore della presente crida pubblica, notifica a tutti quelli che vanno per mare o per terra che dovranno perseguire e cacciare dal regno i mori e i turchi e potranno fare di loro e delle loro cose quello che vorranno, tenendo per sé tutto eccetto la decima parte di tutto quello che prenderanno, che dovranno pagare al re tramite il reggente della procurazione reale.

-

Axa di Biserta viene liberata dopo che ha servito per diversi anni e il figlio Ali ne ha pagato il riscatto

Axa di Biserta viene liberata dopo che ha servito per diversi anni e il figlio Ali ne ha pagato il riscatto Antioco Fortesa, donnicello, giudice in utroque iure di Cagliari, considerando che Axa, la sua schiava bianca di Biserta, di 60 anni, ha servito fedelmente per diversi anni in casa sua, considerando che ha ricevuto per mano del figlio di lei, Ali, schiavo di Petrus Joannes Otgier, giudice in utroque iuree donnicello di Cagliari, 150 lire di moneta cagliaritana per il riscatto di Axa, libera la schiava. La condizione della liberazione è che Axa rimanga in casa del padrone a servirlo come schiava finché non arrivi la possibilità di un viaggio in nave in cui potrà imbarcarsi lasciando il regno di Sardegna.

-

Antonio Adinus ricoverato per ferite

Antonio Adinus, figlio del quondam Mustafa,di 25 anni, di Algeri. Schiavo fatto cristiano. Viene con ferite e porta con sé panni vecchi e nessun denaro. Muore il 28 del mese.

-

Mametillo ricoverato per una ferita alla coscia

Viene ricoverato Mametillo figlio del quondam Mamet, di Biserta, di anni 25. Viene per una ferita a una coscia e porta con sé panni vecchi e nessun denaro. Muore il 22 settembre.

-

Gioccu Felipo ricoverato per febbre

Si ricovera Gioccu Felipo, schiavo fatto christiano, figlio di Majamet, di 25 anni circa, di Tunisi. Viene con calentura e porta con sé panni vecchi e nessun denaro. Parte sano l’8 settembre

-

Amet ricoverato per un tumore

Si ricovera Amet figlio di Amet, di Algeri, di anni 23. Schivo di Sua Eccellenza. Viene con un tumore e porta con sé panni vecchi e nessun denaro. Parte sano il 9 giugno.

-

Zamar Benzatar ricoverato per febbre

Viene ricoverato Zamar Benzatar, figlio de quondam Zalà. di Scheg?, di anni 30. Schiavo di Giuseppe Carnizer. Viene con febbre e porta con sé panni vecchi e nessun denaro. Parte sano il 27.

-

Issa ricoverato per febbre

Si ricovera Issa figlio di Ameto, di Biserta, di anni 24. Schiavo di Sua Eccellenza il viceré. Viene con febbre e porta con sé panni vecchi e nessun denaro. Parte sano il 9 di dicembre.

-

Neg ricoverato per febbre

Si ricovera Neg figlio del quondam Casmo, di Tripoli, di anni 25. Schiavo di don Giovanni Battista Carnizer. Viene con febbre e porta con sé panni vecchi e nessun denaro. Parte sano l’8 di novembre.

Per le pessime condizioni di conservazione non è possibile leggere l'anno e il giorno di ammissione nell'ospedale.

-

Ametillo ricoverato per febbre

Si ricovera Ametillo figlio del quondam Moret, di Biserta, di anni 25. Schiavo del viceré. Viene con febbre e porta con sé panni vecchi e nessun denaro. Parte sano il 25

-

Casmo ricoverato per febbre

Si ricovera Casmo figlio di Ametillo di Biserta, di anni 17, schiavo di Sua Eccellenza. Viene con febbre e porta con sé panni vecchi e nessun denaro. Parte sano il 29.

-

Soliman ricoverato per febbre

Ricovero di Soliman figlio di Ameto di Gerba, di anni 19, schiavo di Sua Eccellenza. Viene con febbre e porta con sé panni vecchi e nessun denaro. Parte sano a 4 di ottobre.

-

Buasis ricoverato per febbre

Ricovero di Buasis, figlio di Daianir, di Gerba, anni 26, schiavo di Sua Eccellenza. Viene con febbre e porta con sé panni vecchi e nessun denaro. Parte sano l’11.

-

Aly ricoverato per febbre

Viene ricoverato Aly figlio di Ameto di Tunisi, di anni 21, schiavo di Sua Eccellenza. Viene con febbre e porta con sé panni vecchi e nessun denaro. Parte sano il 21. Dopo pochi giorni, il 30 settembre torna all’ospedale nuovamente con la febbre, portando con sé ancora panni vecchi e nessun denaro. Parte sano a 4 di ottobre

-

Ametto ricoverato per febbre

Viene ricoverato Ametto figlio del quondamm Ali di Tetuan, 33 anni, schiavo di don Antonio Genoves.Viene con febbre e porta con sé panni vecchi e 63 soldi. Parte sano il 21.

-

Alì ricoverato per una piaga

Ricoverato Alì figlio di Ametiglio di Tunisi, di anni 25 schiavo di Sua Eccellenza. Viene con una piaga e porta con sé panni vecchi e nessun denaro.. Parte sano il 29.

-

Ametiglio ricoverato per dolori

Viene ricoverato Ametiglio figlio del quondam Sein di Algeri, di 30 anni, schiavo di Sua Eccellenza il viceré. Venne con dolori e porta con sé panni vecchi e nessun denaro. Parte sano a 30 di maggio

-

Amet ricoverato con dolori

Ricovero di Amet di Algeri, moro di Sua Eccellenza il viceré, giocolatero, di anni 30. Viene con dolori e porta di contanti scudi 13 e cinque doppie di Spagna. Porta panni buoni e parte sano il 22.

-

Ametto ricoverato per febbre

Viene ricoverato Ametto di Tunisi di anni 38 schiavo che deve darsi a don Francesco Brunengo, entra con febbre e porta con sé panni vecchi e nessun denaro. Parte sano l’11 novembre.

-

Abrahim ricoverato per febbre

Si ricovera Abrahim turco figlio del quondam Ali di Costantinopoli di anni 25, schiavo della fabbrica del Duomo. Entra con febbre e porta con sé panni vecchi e nessun denaro.. Parte sano il 30 del mese.

-

Dagali ricoverato per rogna

Viene ricoverato Dagali, figlio di Ali di Tetuan, anni 28, schiavo di Sua Eccellenza il viceré. Entra con rogna e porta con sé panni vecchi e nessun denaro. Parte sano il 9 luglio di detto anno

-

Alì ricoverato per febbre

Viene ricoverato Ali, figlio di Xerif di Tetuan, 21 anni, schiavo di Sua Eccellenza il viceré. Entra con febbre e porta con sé panni vecchi e nessun denaro. Parte sano il 6 luglio di detto anno.

-

Liberazione di Amet Bofetil che ha servito e pagato secondo gli accordi

Liberazione di Amet Bofetil che ha servito e pagato secondo gli accordi Elisabetta Alagon y Requenses, marchesa di Villasor, vedova di don Martino de Alagon libera il suo schiavo bianco di nome Amet Bofetil, proveniente da Biserta, di 30 anni e di statura media. Afferma che lo schiavo da anni ha servito bene lei, la sua casa e la sua famiglia, fedelmente e legalmente, giorno e notte, obbedendo a tutti i suoi ordini. In considerazione delle 335 lire di denaro cagliaritano, prezzo dell’acquisto di Amet, che egli stesso le ha restituito e pagato, donna Elisabetta per propria volontà e per la remissione dei peccati libera Amet Bofetil e tutta la sua prole, liberandoli da qualunque dominio e imposizione. Potranno recarsi dovunque vorranno e dimorare ovunque vorranno, potranno testimoniare, contrattare e stipulare in giudizio come qualsiasi cittadino e persona libera. Potranno scegliere il padrone che vorranno senza impedimento. Amet riconosce al patrone Salvador Izzo, napoletano di Torre del Greco, che gli deve 170 pesses da 8 reali castigliani del valore di 340 lire cagliaritane per altrettante che il detto Izzo gli ha prestato graziosamente per pagare il prezzo del riscatto alla marchesa Alagon e Requesens. Amet promette di pagare il suo debito una volta che arriverà in Berberia.

-

Provvedimenti per evitare che gli schiavi fuggano con barche

Provvedimenti per evitare che gli schiavi fuggano con barche Pochi mesi dopo la pubblicazione del pregone precedente, nella necessità di stabilire maggiore controllo, un altro avviso indica che i proprietari di barche non siano più gli unici responsabili delle fughe ma, insieme a loro, anche le corporazioni di cui facevano parte (San Pietro e Sant’Elmo) e, inoltre, che tutte le barche vengano iscritte a un registro: 200 ducati di multa e l’imputazione della colpa delle fughe sarebbero le pene comminate in caso di mancato rispetto della norma.

-

Pregone del viceré sulla fuga degli schiavi

Pregone del viceré sulla fuga degli schiavi Il viceré de Erill pubblica un grida urgente, immediatamente dopo che numerosi schiavi sono fuggiti nella notte del 6 giugno. Tale ordinanza ripropone gli obblighi di sorveglianza e custodia delle barche emessi precedentemente e inasprisce di gran lunga le pene per chi non denunci – pur essendone a conoscenza – notizie su schiavi fuggitivi: si prescrive la pena di morte.

-

Pregone del viceré sugli schiavi

Pregone del viceré sugli schiavi Il viceré de Erill ordina tutti i moriscos affrancati che vivono e abitano nella città di Cagliari si presentino davanti a lui entro due giorni dalla pubblicazione del pregone, sia uomini che donne. Chi si trova nel resto del Regno di Sardegna ha otto giorni di tempo per fare lo stesso. La pena in caso di mancato rispetto sarà la galera perpetua per gli uomini e 200 frustate e la confisca dei beni per le donne. Impone ancora che nessuno abbia alcun tipo di rapporto con gli schiavi o li ospiti o li nutra; ai padroni di imbarcazioni ancora si intima di non imbarcarli. La punizione per qualunque abitante del Regno che trasgredisca sarà due anni nelle galere e per i comandanti e proprietari di barche la morte e la confisca dei beni. Non solo pene severe ma perfino incentivi alla denuncia: il viceré promette che, chiunque fornisca alle autorità informazioni su schiavi fuggitivi tenuti nascosti o imbarcati o qualunque notizia in merito a tentativi di protezione o favoreggiamento, otterrebbe un terzo dei beni dei trasgressori.

-

Limitazione alla concessione di salvacondotti agli schiavi mori

Limitazione alla concessione di salvacondotti agli schiavi mori Il re Filippo III scrive ai Consiglieri, al Presidente del Regno, al Reggente la Real Cancelleria e ai dottori della Reale Udienza del Regno di Sardegna. Afferma di comprendere i disagi e i danni (prigionie, rapine, disgrazie e morti) dovuti ai salvacondotti che finora sono stati concessi e vengono concessi agli schiavi mori e turchi che vengono riscattati in questo Regno e ritornano alle loro terre. Infatti essi, come ladri di case e persone, conoscono i territori, avvertono e accompagnano gli infedeli a sbarcare e compiere i delitti già menzionati a danno degli abitanti di questo Regno. Per questo saranno puniti severamente e saranno ritenuti responsabili.

-

Crida del Veguer real Antioco Barbarà sul buon governo della città e sull'amministrazione della giustizia.

Crida del Veguer real Antioco Barbarà sul buon governo della città e sull'amministrazione della giustizia. Il veghiere reale Antiogo Barbarà informa che per volontà dei consiglieri di Cagliari sono state emesse le seguenti ordinanze che chiunque deve rispettare per provvedere al buon governo e amministrazione della giustizia e tranquillità della città e ovviare ai disordini, sinistri e pericoli che possono capitare.

Ordina che nessuno possa andare in giro di notte dopo il suono della campana senza luce. Chi sarà trovato dovrà passare tre giorni in prigione, e se sarà uno schiavo riceverà 50 frustate.

Ordina che gli schiavi, le schiave e i giovani in età da matrimonio di età inferiore o uguale a 15 anni non vengano accolti in nessuna taverna o casa né di notte né di giorno, sotto la pena di cinque lire.

Ordina che nessuno possa acquistare da schiavi o servi di età inferiore ai 15 anni nessuna merce, né possano tenere loro merce nelle proprie case né prendere ordini da quelli. La pena in caso di disobbedienza è di 25 lire.

Ordina che nessun proprietario di barche osi tenerle slegate e con gli arnesi da navigazioni e le armi all’interno, né di notte né di giorno. La pena in caso di contravvenzione dell’ordine sarà di 25 lire più il risarcimento ai legittimi proprietari del valore degli schiavi che con dette barche saranno fuggiti. Si fa eccezione per le barche grosse più di 120 quintali in su, le quali possono stare senza catena e non incorrere in nessuna pena.

Infine ordina che nessun moro affrancato, che sia sposato o celibe, entro 15 giorni dalla pubblicazione di queste ordinanze, possa risiedere in una casa dentro la città e il castello di Cagliari sotto pena di 10 lire e 100 frustate; inoltre non possono essere accolti in nessuna casa o taverna da nessuno sotto pena di 5 lire per ogni volta che l’ordine sarà contravvenuto.

-

Sulla fuga degli schiavi

Sulla fuga degli schiavi L’Arcivescovo Lasso Sedeño con questa ordinanza riprende precedenti prescrizioni in merito agli schiavi e torna a proibire che essi girino di notte liberamente per Castello e per le appendici di Cagliari in quanto porebbero commettere furti e altri delitti o perfino fuggire. Dopo il suono della preghiera della notte gli schiavi di Castello dovevano rientrare nel Castello e quelli delle tre appendici non potevano lasciare la propria abitazione a eccezione di trovarsi in compagnia del padrone. La pena sarebbe di cento frustate per la prima trasgressione, 200 per la seconda ed essere mandati alla Galera nella squadra del re, perpetuamente, per la terza.

Per la stessa ragione si afferma che gli schiavi non possano andare in giro in gruppo ma al massimo in due, con eccezione di quando si recano alle fontane per compiere servizio al proprio padrone portandogli l’acqua. In caso di contravvenzione alla norma sarebbero puniti con 100 frustate e la condanna ai servizi per la costruzione di opere regie. Ancora l’ordinanza dell’arcivescovo sottolinea, nell’ottica di prevenire le fughe degli schiavi dal Regno, l’obbligo dei padroni di imbarcazioni di tenerle ben legate e custodite e senza armi o utensili da navigazione a bordo. La pena, in caso di mancato rispetto, sarebbe la confisca della barca e l’esilio perpetuo per i padroni delle barche e, per gli schiavi trovati a fuggire con le stesse, la condanna perpetua al remo nelle galere di Sua Maestà. Ancora viene proibito agli schiavi mori di portare con sé armi poiché, si dice, sono soliti affrontarsi in risse e aggredire altri schiavi o perfino cristiani. Si ripropone la norma già più volte emanata per la quale nessuno schiavo, musulmano o convertito, possa recarsi nelle taverne e nessun taverniere, dal canto suo, possa accoglierli: si vuole impedire che si ubriachino, omettendo i propri compiti o perpetrando atti delittuosi.

-

Sul maltrattamento degli schiavi

Sul maltrattamento degli schiavi L’arcivescovo di Cagliari Alonso Lasso Sedeño, reggente della carica vicereale nel Regno di Sardegna, afferma che molti abitanti del Regno trattano molto male gli schiavi, con violenze fisiche e verbali. Sia gli schiavi musulmani che quelli convertiti al cristianesimo ne sono vittima. Ritiene che queste violenze siano la causa dell’allontanamento dei convertiti dalla religione cattolica e il mancato avvicinamento ad essa dei mori. Ordina, perciò, che nessuno osi più praticare nessun tipo di violenza e che solamente i padroni degli schiavi possano, personalmente e per giusta causa, punire i propri schiavi.

-

Crida del veghiere reale relativa all'osservanza di varie ordinanze

Crida del veghiere reale relativa all'osservanza di varie ordinanze Il veghiere reale di Cagliari Hieroni Vigili de Alagò annuncia, per volontà dei consiglieri di Cagliari, che sono state prescritte le seguenti ordinazioni per provvedere al buon governo e all'amministrazione della giustizia, alla tranquillità e al riposo degli abitanti della città e delle sue appendici e per ovviare ai disordini, ai sinistri pericoli e agli inconvenienti che potrebbero derivare. Tutti dovranno obbedire a quanto indicato.

Ordina che nessuno possa andare in giro di notte dopo il suono della campana senza luce. Chi sarà trovato dovrà passare tre giorni in prigione, e se sarà uno schiavo riceverà 50 frustate.

Ordina che gli schiavi, le schiave e i giovani in età da matrimonio di età inferiore o uguale a 15 anni non vengano accolti in nessuna taverna o casa né di notte né di giorno, sotto la pena di cinque lire.

Ordina che nessuno possa acquistare da schiavi o servi di età inferiore ai 15 anni nessuna merce, né possano tenere loro merce nelle proprie case né prendere ordini da quelli. La pena in caso di disobbedienza è di 25 lire.

Ordina che nessun proprietario di barche osi tenerle slegate e con gli arnesi da navigazioni e le armi all’interno, né di notte né di giorno. La pena in caso di contravvenzione dell’ordine sarà di 25 lire più il risarcimento del valore degli schiavi che non dette barche saranno fuggiti ai legittimi proprietari.

Infine ordina che nessun moro affrancato, che sia sposato o celibe, entro 15 giorni dalla pubblicazione di queste ordinanze, possa risiedere in una casa dentro la città e il castello di Cagliari sotto pena di 10 lire e 100 frustate. Infine stabilisce che i mori non possano accogliere nessuno in casa propria, sotto pena di 5 lire per ogni volta che l’ordine sarà contravvenuto.

-

Crida del veghiere di Cagliari sull’igiene pubblica.

Crida del veghiere di Cagliari sull’igiene pubblica. Miquel Serra, Veguer reale della città e castello di Cagliari, emana le seguenti ordinazioni per volere dei consiglieri della città in merito all'igiene pubblica di Cagliari e delle sue appendici. Per evitare lo stato indecoroso della città e il diffondersi di malattie e morbi è ordinato a tutti di tenerla pulita da ogni immondizia e sporcizia. Nessuno dovrà più gettare rifiuti nelle strade, negli angoli e nelle piazze ma vengono predisposti luoghi appositi della città adibiti al conferimento degli stessi.

Il Veguer precisa anche l'ammontare delle pene stabilite per chi non rispetterà le prescrizioni e specifica che, se saranno schiavi a contravvenire alle norme, la pena per loro non sarà pecuniaria ma consisterà in cento frustate.

-

Sugli abusi perpetrati dal Mestre de Guayta Nicolau Pasqual

Sugli abusi perpetrati dal Mestre de Guayta Nicolau Pasqual Massimiliano di Boemia scrive, in nome del re Carlo V, al luogotenente e capitano generale del Regno da parte dei Consiglieri della città di Cagliari in merito alla condotta del Mestre de Guayta Nicolau Pasqual.

Egli, in base a quanto riferito, abusa e ha abusato in molte maniere del proprio ufficio di Mestre de Guayta degli schiavi. Ogni giorno fa diversi torti sia ai padroni di schiavi e agli schiavi stessi. Pertanto il re ordina che si verifichi il privilegio ottenuto da Pasqual e le moderazioni e le limitazioni che esso contiene. Il suddetto ufficio, inoltre, pare essere infruttuoso e dannoso per il Regno. Col previo consenso del Reggente la Reale Cancelleria, chiamate e ascoltate le parti, prega di stabilire quello che si riterrà opportuno per il migliore servizio al Re e per la buona amministrazione della giustizia e del Regno.

-

Crida generale del veghiere di Cagliari: provvedimenti sugli schiavi.

Crida generale del veghiere di Cagliari: provvedimenti sugli schiavi. Il veguer reale, per volontà dei consiglieri di Cagliari nella volontà di preservare la sicurezza della città, visti i molti pericoli che vi si possono incontrare, ordina quanto segue:

nessuno si trovi in giro per la città senza luce dopo il suono della campana, sotto pena di tre giorni di prigione. Se sarà uno schiavo a contravvenire, gli verranno date 50 frustate.

Ancora ordina che gli schiavi non siano accolti in nessuna taverna né casa, né di notte é di giorno sotto pena di 5 lire.

Nessuno possa comprare da schiavi alcuna mercanzia, né nascondere mercanzie di schiavi nella propria casa, né prendere ordini dagli schiavi. Pena 25 lire.

Infine si ordina che chiunque possieda barche debba custodirle attentamente, mai lasciarle slegate o con a bordo gli strumenti per la navigazione. La pena è di 25 lire, aggiunte all’obbligo di ripagare i padroni degli schiavi che avranno usato quelle imbarcazioni per fuggire del valore degli schiavi.

-

Ordinanza sul Mestre de Guayta degli schiavi

Ordinanza sul Mestre de Guayta degli schiavi Per volontà dei consiglieri e in virtù del privilegio concesso loro di ordinare in materia civile e penale sopra gli schiavi mori, turchi e cristiani che si trovano a Cagliari e nelle sue appendici, viene costituito l'ufficio di Mestre de Guaita, guardiano e custode degli schiavi musulmani e non, per evitare i molti danni che di solito vengono arrecati.

Il Mestre de Guayta dovrà controllare gli schiavi sia di notte che di giorno, mentre sono riuniti o giocano, e può confiscare il denaro con cui giocano e punirli con 50 frustate nella cella della dogana.

Nessuno schiavo moro, né turco o cristiano possa recarsi di notte dopo le nove di sera in giro per Cagliari, se non mandati dai propri padroni, o se saranno trovati dal Mestre de Guayta li dovrà prendere e l’indomani fargli dare 50 frustate.

Nessun locandiere o locandiere dia cibo o bevande nell'osteria a schiavi mori, turchi o cristiani, sotto pena di quaranta soldi. E agli schiavi che si troveranno in dette taverne si daranno cinquanta frustate. Della pena 10 soldi andranno all'ospedale e il resto al detto Mestre de Guayta.

Tutti gli schiavi mori, turchi o cristiani devono obbedire al Mestre de Guayta sotto la pena di 100 frustate.

Se qualche schiavo fuggirà dai suoi padroni, il Mestre de Guayta dovrà cercarlo e prendere le dovute misure per catturarlo e dovrà avvisare le guardie dei capi di Sant’Elia, Pula e Carbonara, raggruppare le barche sia dal mare che dallo stagno, e avvisare Uta, Assemini e Quartu, e restituirli ai loro proprietari. Le spese saranno a carico del suddetto Mestre de Guayta, che se le avrà fatte non sarà obbligato a fare nient'altro.

I consiglieri ordinano ancora che qualsiasi schiavo sia trovato a rubare, perderà la taglia se ha rubato al suo padrone. Se non sarà attallato sarà punito secondo la sua colpa.

Inoltre, se il Mestre de Guayta troverà al porto di Cagliari barche che non siano legate con la catena o chiave o se troverà remi, timoni, vele e materiale da navigazione, i padroni delle barche dovranno pagargli ogni volta cinque lire.

Ancora si ordina che ogni padrone di schiavo debba versare per il compenso che spetta all'ufficiale 20 soldi in moneta cagliaritana per ciascuno schiavo che possiede. Il re precisa che pagheranno solo quelli che vorranno pagare, e altrimenti paghino gli schiavi.

Ordinano che il Mestre de Guayta venga eletto dal viceré e debba giurare di osservare queste ordinanze, di girare per Cagliari ogni notte e giorno facendo la perlustrazione e portando con sé l’insegna del suo titolo.

Il viceré elegge Nicolau Pasqual come Mestre de Guayta degli schiavi.

-

Grida del Mostazzaffo

Grida del Mostazzaffo Si ordina che, da ora in avanti, chiunque sia stato schiavo o sia schiavo non possa vendere né vino, né olio e né altre cose da mangiare nella sua casa o bottega di Cagliari e nelle sue appendici. La pena è di 25 lire. Si fa eccezione per coloro che avranno una moglie e figli: costoro sono esenti da questo capitolo.

-

Ordinanza sugli schiavi mori e turchi

Ordinanza sugli schiavi mori e turchi Il Veghiere di Cagliari Francesch Decena informa tutti delle ordinazioni sui mori e turchi fatte dai consiglieri e probi uomini di Cagliari Arnau Vicent Roca, Pau Comelles, Joan Seguarra, Sabestia del Seu e Pere Desì, e i probiviri Joan Nicolau Aymerich, Miquel Benaprés, Nicolau Marquet, Nicolau Torrella, Antoni Sabrià e altri.

In primo luogo si comanda e si ordina che chiunque, di qualsiasi rango o condizione, che abbia o avrà uno o più schiavi mori o turchi, metta una catena del peso di venti libbre di ferro alla gamba di quello o quelli.

Successivamente ordinano che chiunque voglia avere o avrà uno o più schiavi mori o turchi, dovrà tenerli ben custoditi e chiusi a chiave dal suono della campana in avanti perché non se ne vadano in giro e per evitare mali e scandali che potrebbero verificarsi. Se gli schiavi verranno trovati in giro per la città fuori orario, subiranno cento frustate e i loro padroni dovranno pagare ogni volta 10 lire.

Inoltre ordinano che gli schiavi cristiani e gli schiavi neri, suonata la campana, tornino a casa e non si facciano trovare in giro, sotto pena di 10 lire e di 5 giorni in prigione.

I consiglieri ordinano inoltre che qualunque persona che da ora in avanti comprerà schiavi mori o turchi dovrà, entro tre giorni, mettergli la catena al piede come sopra indicato.

Comandano ancora che venga nominato Antoni Xarra come Mestre de Guayta della città, col compito di sorvegliare gli schiavi e prevenire comportamenti scorretti da parte loro. Gli schiavi dovranno obbedire all'ufficiale e se non lo faranno la pena sarà di 100 frustate per loro e dieci lire per i padroni. Inoltre il Mestre de Guayta sarà autorizzato a confiscare il denaro, fino a tre soldi, degli schiavi che sorprenderà a giocare. Antoni Xarra è anche corridore pubblico della città.

Poiché è necessario che il detto Antoni Xarra sia soddisfatto e debitamente pagato per il suo lavoro, si comanda che ogni proprietario di schiavi mori e turchi paghi in due rate ogni anno per ogni schiavo turco o moro che possiede 12 soldi, per ogni cristiano 10 soldi e per ogni nero 5 soldi e per i bambini 3 soldi.

Inoltre, i consiglieri ordinano che se qualcuno degli schiavi mori o turchi sarà assente o fuggirà, i padroni di tali schiavi lo dovranno denunciare ad Antoni Xarra, il quale, a sue spese, dovrà occuparsi di ritrovarli e riconsegnarli ai proprietari.

Ancora, ordinano che le barche siano tenute incatenate e ben chiuse a chiave dai loro proprietari che altrimenti saranno passibili di 10 lire di multa per ogni barca trovata sciolta.

Inoltre i detti magnifici consiglieri ordinano che nessun proprietario di barche da commercio o da pesca o qualunque altra persona di qualsiasi condizione osi lasciare le vele, i remi, il timone o qualsiasi utensile senza due uomini armati, sotto la pena di lire dieci e perdita della barca.

-

Crida del viceré Fernando de Rebolledo per spronare il Regno a catturare e cacciare i mori

Crida del viceré Fernando de Rebolledo per spronare il Regno a catturare e cacciare i mori Don Ferrando Girón de Rebolledo, viceré di Sardegna, emana questo avviso a causa del fatto che turchi, mori e infedeli, nemici della santa fede cattolica, si recano nel Regno di Sardegna su imbarcazioni, sia in estate che in inverno, per riparare nei porti e insenature e uscire sulla terraferma in flotte armate prendendo e catturando la popolazione, predando e distruggendo tutto ciò che possono, facendo male e danno con crudeltà.

Il viceré con il presente appello incoraggia gli abitanti del Regno a sollevarsi contro gli infedeli, informa tutti gli individui del Regno che, chiunque vada per mare o per terra a inseguire, espellere e cacciare dal Regno i mori, e chiunque li catturi otterrà i beni del catturato. Del valore di questi dovrà pagare al re solo una parte e il resto sarà legittimamente suo. Potrà fare quello che vorrà delle persone catturate come se fossero cose proprie guadagnate “de bona guerra”, purché non vada contro i diritti e gli interessi del re.

-

Crida dei Veghieri di Cagliari Scarper, de Monpalau e Torrella dal 1488 al 1491: ordini sopra gli schiavi.

Crida dei Veghieri di Cagliari Scarper, de Monpalau e Torrella dal 1488 al 1491: ordini sopra gli schiavi. I Veghieri di Cagliari ordinano che ogni schiavo e schiava che verrà trovato di notte dopo il suono della campana riceva il castigo di 26 giorni di prigione senza luce oppure 50 frustate alla pietra della vergogna. Inoltre nessun locandiere o locandiera deve osare accoglierli né di notte né di giorno, sotto pena di tre lire.

Ordinano ancora che nessuno acquisti alcun bene dagli schiavi e che nessuno li ospiti nella propria casa o in nessun altro modo, a pena di pagare 26 lire, di perdere la roba e di restituire ciò che ha ricevuto o comprato.

Infine ordinano che nessuno, né pescatore né chiunque possieda barche, tenga durante la notte i remi e le vele dentro la sua imbarcazione, sotto la pena di 25 lire. Le imbarcazioni devono essere tenute incatenate. A chi non obbedirà sarà comminata una multa dello stesso ammontare. Se uno schiavo dovesse fuggire per aver trovato barche non legate, i proprietari delle stesse imbarcazioni saranno tenuti a pagare la pena pecuniaria indicata sopra e a pagare il valore dello schiavo al padrone di questo.

-

Ordinanza sull’elezione dei consiglieri di Cagliari

Ordinanza sull’elezione dei consiglieri di Cagliari Nell’ordinanza sull’elezione dei consiglieri della città si precisa che nessun ebreo o moro possa avere incarichi o benefici nella città di Cagliari e possa essere consigliere o giurato della stessa.

-

Le ordinazioni dei consiglieri del Castello di Cagliari dal 1422 al 1603: provvedimenti sopra gli schiavi

Le ordinazioni dei consiglieri del Castello di Cagliari dal 1422 al 1603: provvedimenti sopra gli schiavi Tra le numerose ordinanze dei Consiglieri si leggono le seguenti in merito agli schiavi:

ogni persona nel Castello che ha o d'ora in avanti avrà schiavi saraceni, tartari o turchi, siano essi sottoposti a taglia o no, dovrà chiuderli a chiave in casa entro il suono della campana della sera, cosicché non possano uscire senza il permesso del padrone. Ogni volta che, suonata campana, gli schiavi verranno trovati senza catena o senza guardiano, riceveranno 50 frustate e il loro padrone pagherà 5 soldi. In questa disposizione non sono compresi gli schiavi posseduti per servizio personale;

nessuno può ricevere mercanzie o denaro dagli schiavi, portati o dati in pegno, palesemente o segretamente. E se le cose rubate saranno del valore di 5 lire in giù, si pagheranno 10 lire di pena, invece se sarà più di 5 lire paghi 25 lire;

chiunque sia autore od organizzatore di evasioni, per terra o per mare, se sarà cristiano sarà appeso per il collo affinché muoia, se sarà schiavo o ebreo sarà trascinato per terra affinché muoia. E se uno schiavo che per detta ragione verrà trascinato, sarà saraceno, si risarcirà il suo padrone con uno schiavo scelto tra tutti gli altri schiavi saracini; e se sarà schiavo greco, battezzato, o di altra nazione, il padrone verrà risarcito da parte di tutti gli altri schiavi del prezzo che gli era costato;

ogni capitano di imbarcazione deve tirare a terra e rimuovere i remi, le vele e il timone appena avrà toccato il porto. E i remi, vele e timoni devono essere riposti in luoghi sicuri affinché che i mori o gli schiavi non abbiano possibilità di utilizzarli per scappare. Se faranno diversamente incorreranno nella multa di due lire per ogni volta nel tribunale Veghiere di Cagliari. E se, per caso, uno o più schiavi scapperanno con una barca nella quale sono stati lasciati gli attrezzi, il padrone della barca dovrà pagare ai padroni il prezzo degli schiavi oltre che i danni e le spese che dovranno affrontare, oltre a incorrere nella pena prevista;

ogni uomo che sarà trovato in congiunzione carnale – e il fatto sarà provato in forma legittima – con schiava, balia o serva del padrone, sarà impiccato e, allo stesso modo, ogni uomo che ingraviderà una schiava d’altri con cui non conviva, sia tenuto a pagare il prezzo della detta schiava al padrone della medesima se per caso la schiava abortisca il bambino o esso muoia dopo la nascita. Se colui che compie il misfatto è uno schiavo, si stabilisce che esso venga diviso in parti uguali tra il padrone della schiava morta e del proprio padrone. E qualora sorga dubbio da chi sia stata ingravidata la schiava, si dovrà credere alla sua parola e al suo giuramento. Il padrone della schiava sia tenuto a rilasciare il bambino avuto dalla schiava con beneficio di libertà e franchigia per 10 lire di moneta corrente. Se però, entro tre giorni dalla sua nascita, il padre del bambino non lo avrà riscattato, il padrone della schiava potrà tenerlo per sé ed averne il prezzo che potrà ricavarne.

-

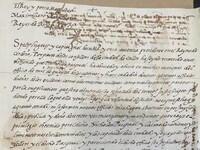

Le ordinazioni dei consiglieri del Castello di Cagliari del 1346-1347: provvedimenti sopra gli schiavi

Le ordinazioni dei consiglieri del Castello di Cagliari del 1346-1347: provvedimenti sopra gli schiavi Tra le ordinanze per la città di Cagliari si rilevano quelle in merito agli schiavi: che nessuno schiavo saracino che faccia settimana (turno di servizio settimanale) non possa andare sprovvisto di ferri nelle gambe, che pesino sei libbre, né passare nel Castello senza guardia dopo il suono della campana, ogni sera al vespro. E se si contravverrà a queste cose il padrone del detto schiavo pagherà la pena di 20 soldi per ogni contravvenzione della norma; che alcuna persona non osi trattare né dar mano a che alcuno schiavo saracino o greco o battezzato o schiava fugga per mare o per terra. E chi contravverrà, se è cristiano sarà impiccato in guisa che muoia e se sarà saracino, battezzato o greco, sarà trascinato per terra in guisa che muoia. E ciò che quello schiavo sarà costato, verrà risarcito e pagato al suo padrone da tutti gli altri schiavi del detto Castello e dai loro padroni; che nessuna persona osi né presuma comprare roba da alcuno schiavo o schiava, né a quello schiavo o schiava concedere prestiti di alcun tipo. E chi contravverrà pagherà ogni volta 100 soldi e perderà quel che avrà prestato e la roba che avrà comprato; che nessuna persona cristiana, ebrea o di altra religione presuma fare dei prestiti a schiavi o schiave altrui. Chi contravverrà dovrà pagare 20 soldi e perderà ciò che ha prestato.

-

Saettia

Saettia Piccolo bastimento sottile e veloce, attrezzato con tre alberi a vele latine, in uso dal XVI secolo come nave da trasporto per merci o passeggeri o come nave da combattimento o per funzioni di collegamento fra navi

-

Galeone

Galeone Il galeone è una tipologia di nave da guerra e commerciale che emerse nell'Europa del XVI secolo ed ebbe un ruolo significativo nella storia marittima. Il galeone ebbe le sue origini in Spagna nel XVI secolo. Questa nuova classe di navi rappresentava un notevole avanzamento nella progettazione navale dell'epoca. I galeoni erano caratterizzati da diverse innovazioni, tra le quali

1. Erano dotati di tre alberi, ciascuno con vele quadre, che li rendevano molto più veloci e manovrabili rispetto alle navi precedenti.

2. Erano costruiti con scafi robusti e resistenti, il che li rendeva adatti alla navigazione oceanica e alle traversate transatlantiche.

3. Erano armati con cannoni pesanti montati sui ponti superiori e inferiori. Questi cannoni li rendevano formidabili navi da guerra.

4. Erano dotati di una Scarpa di randa, una sorta di piattaforma sopraelevata sullo scafo di poppa, che ospitava cannoni pesanti.