-

Francisco Infante

Francisco Infante Corsario al servicio del reino de Cerdeña

-

Froido Pesario

Froido Pesario Corsario al servicio del reino de Cerdeña

-

Stefano Zanpello

Stefano Zanpello Corsario al servicio del reino de Cerdeña

-

Felipe Banella

Felipe Banella Corsario al servicio del reino de Cerdeña

-

Agosti Villa

Agosti Villa Corsario al servicio del reino de Cerdeña

-

Francisco Pisano

Francisco Pisano Corsario al servicio del reino de Cerdeña

-

Juan Marçia

Juan Marçia Corsario al servicio del reino de Cerdeña

-

Silvestro de Messenia

Silvestro de Messenia Corsario al servicio del reino de Cerdeña

-

Juan Baptista Preve

Juan Baptista Preve Corsario al servicio del reino de Cerdeña

-

Concesión de patente de corso a Juan Baptista Preve

Concesión de patente de corso a Juan Baptista Preve Juan Baptista Preve solicita campo franco para armar un bergantin al mando del patron Juan Carlo Sassio en corso contra corsarios y piratas enemigos de la Corona y para defender el reino

-

Concesión de patente de corso a Silvestro de Messenia y Juan Marçia

Concesión de patente de corso a Silvestro de Messenia y Juan Marçia El Consejo del Real Patrimonio concede a Silvestre de Messena y Juan Marçia campo franco, armas y municiones para salir a defender el reino contra los ataques de dos bergantines de moros

-

Petición de patente de corso por Silvestro de Messenia y Juan Marçia

Petición de patente de corso por Silvestro de Messenia y Juan Marçia Los capitanes Silvestre de Messena y Juan Marçia han tenido noticias de un ataque berberisco al reino, y solicitan licencia de corso con campo franco y las armas y municiones necesarias para salir en su persecución

-

Petición de patente de corso por Froido Pesario

Petición de patente de corso por Froido Pesario Froido Pesario solicita poder armar en corso por las costas de Berberia y para defender los reinos de la Monarquía hispánica

-

Concesión de patente de corso al capitan Franch Pisa

El Consejo del Real Patrimonio concede al capitan Franch Pisa el permiso para andar en corso, y la obligación de llevar sus presas a la ciudad de Cagliari y pagar el tres por ciento

-

Petición de patente de corso por el capitan Franch Pisa

El capitan mallorquí Franch Pisa ofrece su bergantin y su feluga para salir en corso a cambio del dos por ciento de las presas obtenidas

-

Concesión de patente de corso a Stefano Zanpello

Concesión de patente de corso a Stefano Zanpello El Consejo del Real Patrimonio concede al patron Estefano Zanpello el tres por ciento de las presas realizadas, habiendo de portar las presas a la ciudad de Cagliari.

-

Petición de patente de corso por Stefano Zanpello

Petición de patente de corso por Stefano Zanpello El patron Estefano Zanpello solicita la concesión de su parte proporcional de las presas realizadas en virtud de la licencia de corso, y por tener necesidad del dinero para armar en corso e ir a Berberia.

-

Concesión de patente de corso a Felipe Banella

Concesión de patente de corso a Felipe Banella El Consejo del Real Patrimonio concede a Felipe Banella el derecho a portar las presas que realice a Cagliari y de pagar allí el tres por ciernto que deba pagar por las presas

-

Petición de patente de corso por Felipe Banella

Petición de patente de corso por Felipe Banella El capitán Felipe Banella dice tener patente para ir en corso con sus tres bergantines, y pide que el tres por cieto que tiene que pagar de sus presas lo pague en Cagliari

-

Petición de confirmación de patente de corso por Agosti Villa

Agosti Villa pide la confirmación a su licencia para tomar lengua en Berberia y guardar la costa de Cerdeña con un bergantin de once bancos con los mismos pactos y acuerdos que tenía en el pasado

-

Concesión de patente de corso a Agosti Villa (1)

Concesión de patente de corso a Agosti Villa (1) Se concede permiso a Agosti Villa para armar en corso dos bergantines con las que ir a buscar información a Berbería y realizar acciones en corso en Berberia

-

Petición de patente de corso por Agosti Villa (1)

Petición de patente de corso por Agosti Villa (1) Agosti Villa anuncia que tiene noticia de que hay una galeota de moros armada implicada en acciones de corso, por lo que pide adelantar la aprobación de su patente de corso para poder enviar sus bergantines a tomar lengua en Berbería.

-

Concesión de patente de corso a Francisco Pisano (1)

Concesión de patente de corso a Francisco Pisano (1) El Consejo del Real Patrimonio aprueba el prestamo de las armas solicitadas por Francisco Pisa ha solicitado para poder salir en corso

-

Petición de patente de corso por Francisco Pisano (1)

Petición de patente de corso por Francisco Pisano (1) El capitan Francisco Pisa solicita armas para que su bergantin y su faluca puedan ir bien armados en la acción de corso

-

Concesión de patente de corso a Agosti Villa (2)

Concesión de patente de corso a Agosti Villa (2) Resolucion del Consejo del Real Patrimonio en torno a la patente de corso de Agosti Vila

-

Petición de patente de corso por Agosti Villa (2)

Petición de patente de corso por Agosti Villa (2) Petición de pagar a las autoridades de la isla la parte correspondiente a la presa de catorce moros realizada en la costa de Berbería, que iban a atacar las islas de Cerdeña

-

Concesión de patente de corso a Francisco Pisano (2)

Concesión de patente de corso a Francisco Pisano (2) Resolución afirmativa del regio patrimonio a la petición de campo franco formulada por Francisco Pisano para las presas realizadas en acciones de corso por los mares de Cerdeña

-

Petición de patente de corso por Francisco Pisano (2)

Petición de patente de corso por Francisco Pisano (2) El capitán Francisco Pisano afirma querer ir con una fragata y una faluca a tomar lengua a las costas de Berberia y Francia, y limpiar la costa de corsarios, y por todo ello solicita campo franco para todas las presas que logre hacer en esta acción.

-

Concesión de patente de corso a Constantino Aroño

Concesión de patente de corso a Constantino Aroño Resolucion afirmativa del regio patrimonio a la solicitud de campo franco de Constantino Aroño

-

Petición de patente de corso por Constantino Aroño

Petición de patente de corso por Constantino Aroño El capitan Constantino Aroño se ofrece para salir con varias tartanas para perseguir la tartana francesa, y solicitud de capmo franco para todas las presas que encontraran.

-

Concesión de patente de corso a Raphaell Pou

Concesión de patente de corso a Raphaell Pou Resolución afirmativa del regio patrimonio sobre la solicitud de Raphaell Pou para salir en corso y concesión de campo franco

-

Petición de patente de corso por Raphaell Pou

Petición de patente de corso por Raphaell Pou El patron Raphael Pou se ofrece con su bergantin de once bancos para ir en corso contra los enemigos del reino y a rescatar cautivos que han hecho moros y franceses

-

Concesión de patente de corso a Machin Camponar (2)

Concesión de patente de corso a Machin Camponar (2) El Consejo del Real Patrimonio establece una serie de condiciones a la patente de corso dada por Machin Camponar para salir en corso debido al peligro que sufre el reino.

-

Concesión de patente de corso a Machin Campomar (1)

Concesión de patente de corso a Machin Campomar (1) El Consejo del Real Patrimonio da resolución afirmativa a la solicitud de Machin Campomar para salir en corso debido al peligro que sufre el reino

-

Petición de patente de corso por Machin Campomar

Petición de patente de corso por Machin Campomar El patrón Machin Campomar de Mallorca solicita campo franco para salir en corso contra los moros, como en otras muchas ocasiones se le ha concedido.

-

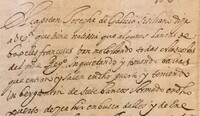

Petición de patente de corso por Francisco Infante

Petición de patente de corso por Francisco Infante El capitán Francisco Infante, de Malta, se ofrece para realizar acciones de corso,pagara dos por cierto al Consejo del Real Patrimonio de todas las presas realizadas

-

Confirmación de patente a Pere Roca para andar en corso

Confirmación de patente a Pere Roca para andar en corso Confirmación de patente a Pere Roca para andar en corso

-

Concesión de patente de corso a Honorato Martino

Concesión de licencia corso con campo franco a Honorato Martino para salir en corso en la defensa del reino en los mares de Cerdeña y en las costas de Berberia

-

Petición de patente de corso por Honorato Martino

Ofrecimiento de Honorato Martino para defender el reino con su caique contra los enemigos de la santa fe y petición para ello de campo franco

-

Concesión de patente de corso a Juan Farseo

Concesión de patente de corso a Juan Farseo Concesión de licencia de corso con campo franco a Juan Farseo para salir en corso en la defensa del reino debido al estado de debilidad del reino

-

Petición de patente de corso por Juan Farseo

Petición de patente de corso por Juan Farseo Ofrecimiento de Juan Farseo para defender el reino contra los corsarios franceses y berberiscos con su barca y petición de licencia a campo franco de armar su navío.

-

Selección del capitán Juan Bautista Maurisio para ir en corso en busca de esclavos

Selección del capitán Juan Bautista Maurisio para ir en corso en busca de esclavos, experiencia con barcos de remo y con alto bordo, sacar bastimentos de Cerdeña.

-

Concesión de patente de corso a Pedro Visiano Valencia

Concesión de patente de corso a Pedro Visiano Valencia Concesión de licencia de corso al capitan Pedro Visiano Valencia de campo franco para armar en corso para defender el reino

-

Informe de presencia de corsarios franceses por Hieroni Assato

Informe de presencia de corsarios franceses en las islas de San Pedro y San Antioco por Hieroni Assato que venía de Barcelona a Cagliari

-

Envío por Benedetto Nater del capitan Llorens Carta y de Joan Batta Grima con dos bergantines a defender el reino

Envío por Benedetto Nater del Capitan Llorens Carta y Joan Batta Grima con dos bergantines a defender el reino

-

Petición de patente de corso por Benedeto Nater (1)

Petición de patente de corso por Benedeto Nater (1) Benedetto Nater ofrece dos bergantines y una feluca para defender el reino a cambio de campo franco contra corsarios

-

Reclamación de gastos en la acción de persecución de dos saetias contra corsarios franceses

Reclamación de gastos en la acción de persecución de dos saetias contra corsarios franceses

-

Concesión de patente de corso a Joseph Martin (2)

Concesión de patente de corso a Joseph Martin (2) Resolución del Consejo del Real Patrimonio para la petición presentada por Joseph Martin

-

Concesión de patente de corso a Miquel Matos

Resolución del Consejo del Real Patrimonio para la petición presentada por Miquel Matos

-

Concesión de patente de corso a Joseph de Galicia (1)

Concesión de patente de corso a Joseph de Galicia (1) Resolución del Consejo del Real Patrimonio para la petición presentada por Joseph de Galicia

-

Concesión de patente de corso a Josep Martin

Resolución del Consejo del Real Patrimonio para la petición presentada por Josep Martin

-

Concesión de patente de corso a Josep Martin

Valoración del Consejo del Real Patrimonio a la propuesta de Josep Martin para defender el reino contra los berberiscos y los franceses

-

Petición de patente de corso por Josep Martin

Ofrecimiento de Josep Martin para defender el reino contra los berberiscos y los franceses, y petición de patente de corso

-

Concesión de patente de corso a Joseph Galicia (2)

Concesión de patente de corso a Joseph Galicia (2) Valoración del Consejo del Real Patrimonio de la propuesta de Joseph Galicia para quedar libre de pagar impuestos por sus presas

-

Petición de patente de corso por Joseph de Galicia

Petición de patente de corso por Joseph de Galicia Ofrecimiento del capitan Joseph de Galiçia para salir a defender con su bergantin el reino contra berberiscos y franceses, y petición de exención de pagar impuestos por las presas

-

Concesión de patente de corso a Benedetto Natter

Concesión de patente de corso a Benedetto Natter Aprobación del Consejo del Real Patrimonio a la propuesta de Benedetto Natter de ceder un bergantin para la defensa del reino de franceses y berberiscos

-

Petición de patente de corso por Benedetto Natter para ceder un bergantin (2)

Petición de patente de corso por Benedetto Natter para ceder un bergantin (2) Ofrecimiento de un bergantin de Benedetto Natter para defender el reino y perseguir a los corsarios berberiscos y para defenderse de los ataques franceses

-

Concesión de patente de corso a Joseph Martín (1)

Concesión de patente de corso a Joseph Martín (1) El Consejo del Real Patrimonio concede patente de corso a Joseph Martin

-

Petición de patente de corso por Joseph Martin

Petición de patente de corso por Joseph Martin Ofrecimiento de Joseph Martín, de Valencia, para defender el reino, y petición para hacer corso en Berbería, y de obtener alguna presa esté libre de derechos según ha dispuesto su Magestad

-

Concesión de patente de corso a Miguel Sberto

Concesión de patente de corso a Miguel Sberto El Consejo del Real Patrimonio concede patente de corso a Miguel Sberto

-

Petición de patente de corso por Miguel Sberto

Petición de patente de corso por Miguel Sberto Ofrecimiento de Miguel Sberto, mallorquín, para defender el reino de los berberiscos, y petición de patente de corso para ello

-

Concesión de patente de corso a Paulo Mijavila

Concesión de patente de corso a Paulo Mijavila El Consejo del Real Patrimonio concede patente de corso a Paulo Mijavila

-

Petición de patente de corso por Paulo Mijavila

Petición de patente de corso por Paulo Mijavila Ofrecimiento de Paulo Mijavilla, mallorquin, descripción de las acciones que pretende realizar en Cerdeña y en Berberia, y petición de patente de corso

-

Concesión de patente de corso a Anthoni Servera y Miquel Matos

Concesión de patente de corso a Anthoni Servera y Miquel Matos El Consejo del Real Patrimonio concede patente de corso a Anthoni Servera y Miquel Matos

-

Petición de patente de corso por Anthoni Servera y Miquel Matos

Petición de patente de corso por Anthoni Servera y Miquel Matos Ofrecimiento de Anthoni Servera y Miquel Matos para defender el reino contra corsarios berberiscos, y petición de patente de corso

-

Petición de patente de corso por Miquel Melos

Petición de patente de corso por Miquel Melos Ofrecimiento del patron Miguel Melos para defender la costa sur del reino y la isla de San Pedro, y petición de patente de corso

-

Concesión de patente de Nicolao Justiniano

Concesión de patente de Nicolao Justiniano Acción corsaria de Nicolao Justiniano contra una barca cargada de sal delante del santuario de Nuestra Señora de Bonaria haciendo esclavo a doce moros

-

Concesión de patente de corso a Juan Veloto

Concesión de patente de corso a Juan Veloto El Consejo del Real Patrimonio concede patente de corso a Juan Veloto para defender las islas de San Antioco y San Pedro de los corsarios

-

Petición de patente de corso de Juan Veloto

Petición de patente de corso de Juan Veloto El patron Juan Veloto quiere andar en corso a defender las islas de San Pedro y San Antioco de un bergantin de enemigos

-

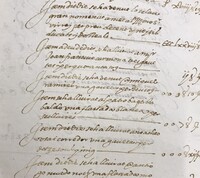

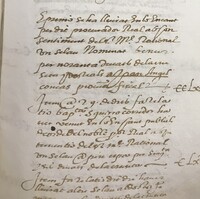

Incanto di schiavi svolto dal 27 agosto al 3 settembre 1602

Incanto di schiavi svolto dal 27 agosto al 3 settembre 1602 Incanto dei mori e delle robe prese dal capitano Andrea de Lorca nei mari di Berberia, fatto a nome del procuratore reale con il consenso e la volontà del magnifico maestro razionale del regno e in presenza del pubblico corridore in ragione del 4% spettante alla regia corte. Il primo giorno è stato venduto uno schiavo di nome Benur a Joan Angel Concas, procuratore fiscale per 270 lire sarde; il 29 agosto è stato venduto a Pere Espa uno schiavo non identificato per 168 lire sarde e un altro schiavo non identificato al dottor Johannes Masons per 300 lire sarde. Il 30 agosto si vendono tre schiavi al conte di Quirra Christofol Centelles per un totale di 945 lire sarde (315 lire ciascuno). Il 2 settembre si vende uno schiavo di nome Amet Salim al dottor Salvador Carcassona per 190 lire sarde. Il 3 settembre si vende uno schiavo di nome Suyur al magnifico Christofol Grau, giudice di corte, per 255 lire sarde e uno schiavo di nome Soliman per 306 lire sarde al maiorchino Miguel Vidal. Firma lo scrivano Miguel angel Bonfant, notaio.

-

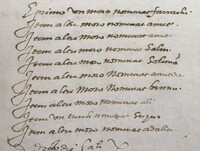

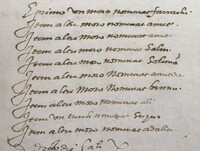

Inventario di schiavi, 22 agosto 1602

Inventario di schiavi, 22 agosto 1602 Inventario della presa di schiavi fatta da Andres de Lorca, valenciano, nei mari di Gerba, in ragione del 4% che tocca alla regia corte. L'inventario viene fatto per ordine del procuratore reale, alla presenza del notaio e scrivano della procurazione reale. La presa comprende: un moro di nome Farrach, un moro di nome Amet, un altro moro di nome Amet, un moro di nome Salm, un moro di nome Soleman, un altro moro di nome Ametico, un altro di nome Bennu, un altro di nome Ali, un turco di nome Suyur, un altro moro di nome Adalla. Uno di questi schiavi è stato preso dal viceré per il privilegio di joya.

-

Incanto di schiavi, 5 giugno 1602

Incanto di schiavi, 5 giugno 1602 Incanto dei mori e della barca di cui ha fatto presa il patrone Andreu de Lorca. Incanto fatto a nome del procuratore reale e giudice del reale patrimonio, col consenso del maestro razionale e alla presenza del corridore pubblico, in ragione di un quinto toccante alla regia corte.

Si vende lo schiavo grande nominato Amet all’illustrissimo signor viceré per 378 lire sarde.

Firma il notaio Michaelangelis Bonfant, notaio e scrivano della regia procurazione.

-

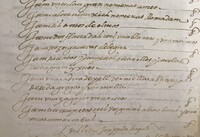

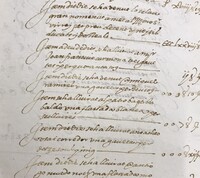

Inventario di schiavi, 3 giugno 1602

Inventario di schiavi, 3 giugno 1602 Nella barca con cui il capitano Andrey de Lorca ha fatto la presa, in presenza del procuratore fiscale e patrimoniale, portiere ordinario della procurazione reale, notaio e scrivano della procurazione reale, per ordine del procuratore reale, si fa inventario dei mori e delle cose che vi si sono trovate.

Uno schiavo grande di nome Amet e uno schiavo piccolo di nome Romadan.

Tutte le cose sono affidate ad Antoni Sequi y Splugas.

Testimoni sono Sadorro Gamboni e Bartholomeo Alanisi, portiere della procurazione reale e abitante di Cagliari. Scrivano è Joannes Bonfant sostituto di Miguel Angel Bonfant, notaio.

Si fa nota che il viceré ha preso lo schiavo piccolo per il diritto di joya. Il diritto detto di "joya" era un privilegio che consisteva nell'usanza del viceré e del procuratore reale di pretendere, ad ogni pubblico incanto, uno schiavo o una schiava per sé a titolo di omaggio.

-

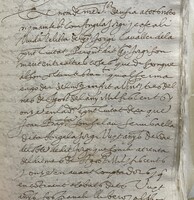

La famiglia di Anastasia de Alagon e Joan Thomas de Santa Cruz

La famiglia di Anastasia de Alagon e Joan Thomas de Santa Cruz

-

Dal battesimo alla liberazione: Joan Baptista

Dal battesimo alla liberazione: Joan Baptista

-

Cathelina: “captivam christianam albam”

Cathelina: “captivam christianam albam”

-

Yaud Saba

Corsario al servicio del reino de Cerdeña

-

Joan Pere Majala

Corsario al servicio del reino de Cerdeña

-

Bernard de Beltran

Corsario al servicio del reino de Cerdeña

-

Blas Llauger Franses

Corsario al servicio del reino de Cerdeña

-

Francisco Benavente

Corsario al servicio del reino de Cerdeña

-

Fabrissio Carcagnolo

Corsario al servicio del reino de Cerdeña

-

Rafael Ballester

Corsario al servicio del reino de Cerdeña

-

Capitan Belardo

Corsario al servicio del reino de Cerdeña

-

Joan Baptista de Benedeti

Corsario al servicio del reino de Cerdeña

-

Joanet Algares

Corsario al servicio del reino de Cerdeña

-

Paulo Pilicato

Corsario al servicio del reino de Cerdeña

-

Andreu de Lorca

Corsario al servicio del reino de Cerdeña

-

Damian Domingo

Corsario al servicio del reino de Cerdeña

-

Baptista Brumeo

Corsario al servicio del reino de Cerdeña

-

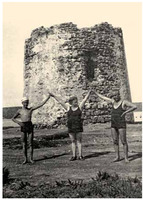

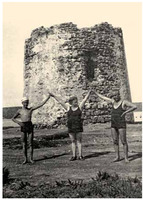

Torre di Cala Caterina

-

Torre Vecchia

Torre Vecchia Nel 1806, la Fortezza Vecchia era presidiata da una guarnigione composta da un Alcaide e tre soldati. L'arsenale della fortezza includeva due cannoni, entrambi montati su carri d'affusto in buono stato, quattro cugni di mira e altrettanti manuali per l'uso. Vi era un cucchiaio di rame, due battipalle, un cavaburro e una lanata. Per il combattimento ravvicinato, i soldati disponevano di tre baionette, una fiaschetta per la polvere da sparo, una cantara di polvere da sparo e quaranta palle di cannone. Inoltre, erano conservate cinquanta pietre focaie e trenta fogli di carta reale.

Tra le attrezzature della guarnigione vi erano un portavoce, sei fiaschi da fuoco, un cannocchiale, un barile per l'acqua, un caldaio, una zappa, una scure, un falcetto, una bilancia, un treppiede, una forcellina e una secchia di rame. La fortezza disponeva anche di una giarra per l'acqua, un cilindro per la fabbricazione di cartocci, due libri da registro e un albo per le istruzioni.

Questa dotazione rifletteva l'importanza della Fortezza Vecchia e la necessità di mantenere un'organizzazione precisa e un equipaggiamento adeguato per difenderla.

-

Torre di Porto Giunco

Torre di Porto Giunco Risulta in funzione dal 1592

-

Torre di San Luigi

Torre di San Luigi Nel 1806, la Torre nell'isola di Serpentara ospitava una guarnigione composta da un Alcaide, un artigliere e tre soldati.

Tra l'equipaggiamento difensivo, vi erano due cannoni da calibro dodici e un cannone più piccolo da calibro quattro. Le munizioni includevano 98 palle di cannone, 90 libbre di polvere da sparo, 13 libbre di palle da schioppo e 15 palle da spingardo.

Gli strumenti per l'artiglieria comprendevano sei cugni di mira, due battipalle, due lanate e due cavaburri, insieme a sei manuali per l'uso delle armi.

La guarnigione disponeva di quattro schioppi, sei spuntoni e una fiaschetta per la polvere da sparo, nonché 60 fiaschi da fuoco.

Tra le attrezzature presenti vi erano due spilletti o aghi, una bilancia, un caldaio di rame, un treppiede, un portavoce e due cilindri. Inoltre, erano disponibili due scale, una di legno di libano e l’altra di bosco, una secchia di rame e tre barili d’acqua.

Vi erano anche un cannocchiale, cinque libbre di moccia, dodici fogli di carta reale e due alberi di libano. La guarnigione possedeva una scure, un marrone, un falcetto, due libri da registro e uno di istruzioni. A disposizione vi era anche una barchetta con i remi.

La torre e la sua piazza d'armi necessitavano di interventi di manutenzione. La piazza d'armi richiedeva un nuovo lastricato, e la cisterna era priva di una porta, indispensabile per evitare che vi cadessero immondizie.

La mezzaluna doveva essere riparata poiché l'acqua filtrava nella struttura della torre. L'opera, compresa la zona comune, si trovava in condizioni di degrado, con i bucaporti tutti rovinati, in particolare quello d'ingresso della torre, che risultava gravemente danneggiato.

-

Torre di Porto Corallo

Torre di Porto Corallo Nel 1806, la Torre di Portocorallo era presidiata da un Alcaide e due soldati. L’arsenale della torre includeva due cannoni: uno da calibro 8 e uno da calibro 4.

Erano presenti anche due spingarde con i loro cavalletti, tre baionette, tre manuali, due cavaburri, e due battipalle. Tra gli altri strumenti si trovavano due spille, una lanata, e due cucchiai di rame. Le munizioni comprendevano ottanta palle per il cannone da calibro 8, quaranta palle per quello da calibro 4, e ventisette palle per i fucili. Inoltre, vi erano ventisei palle di mitraglia, una bilancia, un marrone, un falcetto, una tromba o portavoce, e ottanta fogli di carta reale. Era presente anche un cannocchiale e due scale, una di legno e una di canapa.

La torre necessitava di alcune riparazioni e miglioramenti: un cavalletto per spingarda era risultato inservibile, mancavano palle di spingardo e di fucile, e occorrevano libani per l’uso della scala. Inoltre, le pietre focaie dovevano essere sostituite, la mezzaluna necessitava di sistemazione poiché era già in rovina, e si richiedeva l’installazione di una fontana per il rifornimento d’acqua.

-

Torre Motta

Torre Motta Risale alle seconda metà del XVI secolo. Aveva funzione di avvistamento. "Motta" (morta) indica l'assenza di armamenti pesanti.

Si trova sulla sommità rocciosa del rilievo di Punta Pranedda, in contatto visivo con la Torre di Porto Corallo a sud e con la Torre di San Lorenzo a nord.

-

Torre di San Lorenzo

-

Torre di Badde Jana

Torre di Badde Jana

-

Torre di Isola Rossa

Torre di Isola Rossa

-

Torre Foghe

Torre Foghe

-

Torre Columbàrgia

Torre Columbàrgia

-

Torre Ischia Ruggia

Torre Ischia Ruggia

-

Torre di Capo Bellavista

Nel 1806, la Torre di Lungavista era presidiata da due soldati. L'arsenale della torre includeva due fucili, una spingarda con il suo carro, un caldaio, una scala di legno, un barile per l'acqua e 24 libbre di polvere.

La torre necessitava di un cavalletto per la spingarda, di un treppiede, di un marrone e di una falcetta. Inoltre, era urgente procurare palle da fucile e da spingardo e riparare la mezzaluna.

-

Torre di Arbatax

Torre di Arbatax È una delle quindici torri che risultano già attive nel 1572, secondo quanto riferisce Marco Antonio Camós, nella relazione compilata al termine del suo viaggio lungo tutto il periplo della Sardegna.

Venne eretta nel 1553 dagli ogliastrini col patrocinio del Conte di Quirra, al fine di garantire la sorveglianza strategica dell'area del Rio Baccasara, frequentemente bersagliata dalle incursioni dei corsari arabi.

Classificata come "de armas", la torre era presidiata da una guarnigione composta da un alcaide, un artigliere e tre soldati. Il mantenimento era garantito dalle ville del Giudicato d’Ogliastra, i cui versamenti erano percepiti dal tenente.

Nel 1761, l'alcaide era Giuseppe Recupro di Cagliari, che ricopriva tale ruolo da 31 anni. L'artigliere, Antonio Dessì, nativo della Villa di Austis, serviva da 14 anni. Gli altri soldati erano Giorgio Sui, originario di Baunei, con 4 anni di servizio, e Pietro Antonio, nativo di Osini, con 8 mesi di servizio.

-

Torre di San Gemigliano

Torre di San Gemigliano Nel 1806, la Torre di San Gemiliano di Zacurro era presidiata da un Alcaide e due soldati.

L'arsenale comprendeva un cannone con il suo affusto, tre fucili e due spingarde con i rispettivi cavalletti. Vi era un battipalla con lanata, due manuali, un cavaburro e un cucchiaio di rame.

La dotazione includeva anche tre spuntoni, una baionetta, una bomba e due mortaretti. Le munizioni comprendevano 41 palle da cannone, 11 palle da fucile e 13 palle da spingardo. Erano disponibili 123 libbre di polvere, quattro meccie libere e 15 fogli di carta reale.

Vi erano inoltre 19 pietre focaie, una sechia di ferro, un caldaio, tre spine, un treppiede, una scure, una falce, una bilancia e una scala di legno.

La torre necessitava di un portavista per tutto il ferrame nuovo del bucaporto e di molte altre riparazioni all'interno della struttura.

-

Torre di Cala Piombo

Torre di Cala Piombo Fatta erigere dal mercante Pietro Porta per la difesa delle tonnare di cui era concessionario nei primi del Seicento.

-

Torre di Porto Scudo

Torre di Porto Scudo Fatta erigere dal mercante Pietro Porta per la difesa delle tonnare di cui era concessionario nei primi del Seicento.

-

Torre di San Giovanni del Budello

Torre di San Giovanni del Budello Fatta erigere dal mercante Pietro Porta per la difesa delle tonnare di cui era concessionario nei primi del Seicento.

All'inizio del XVIII secolo è presidiata dall'Alcaide Gregorio Gonsalbo (in servizio dal 9 giugno 1716); Artigliere Macario Corria (in servizio dal 28 Febbraio 1690); soldato Gavino Lorenzo Fodai (in servizio dal 6 Settembre 1715); soldato Pietro Oppu (in servizio dal 22 Dicembre 1695); Soldato Luxorio Pisqueddu (in servizio dal 16 Ottobre 1712); Soldato Sebastiano Tacori (in servizio dal 1 Giugno 1715).

-

Torre di Capo Malfatano

Torre di Capo Malfatano

-

Torre di San Giovanni di Sarrala

Torre di San Giovanni di Sarrala Nel 1806, la Torre di Tertenia, anche conosciuta come Torre di San Giovanni di Sarrala, era presidiata da un Alcaide, un artigliere e tre soldati. L’arsenale della torre comprendeva due cannoni da calibro 6, un cannone da calibro 4 e un altro da calibro 2 e mezzo, tutti con i rispettivi carri o affusti. Tra le attrezzature vi erano quattro cugni di mira, sette manuali, un mortaretto e tre spingarde con i loro cavalletti. Erano disponibili cinque fucili, con munizioni consistenti in 34 palle di cannone da calibro 6, 48 palle da calibro 4, 12 palle da calibro 2 e mezzo, 19 palle di schioppo e 19 palle di spingardo. I materiali includevano quattro cucchiai di rame, due cavaburri, otto lanate e quattro lanterne di tela con mitraglia.

La torre disponeva di 104 libbre di polvere da cannone in un barile, con ulteriori 60 libbre di polvere sciolta. Vi erano sette spille per i cannoni, un fiasco per la polvere, 60 fogli di carta reale, cinque mocce di polvere, 80 pietre focaie, un barile per l’acqua, un barile-sechio di polvere e una sechia di rame. Inoltre, erano presenti un caldaio, un treppiede, una scure, un falcetto, un marrone, una tromba (portavoce), una bilancia, quattro tavoloni, 30 libbre di mitraglia, due banconi, quattro ampolle da fuoco contenenti 10 once ciascuna di polvere e due libri da registro, oltre a un portavista.

La torre necessitava di interventi urgenti. I cannoni di calibro 6 e il cannone da 4 avevano bisogno di essere ingrassati, e la porta e le finestre della stanza dell’Alcaide erano in condizioni precarie, essendo fracide. Era richiesto anche un affusto nuovo per uno dei cannoni da calibro 6, oltre a libani, barili, e corda di canapa per la sechia e per montare i viveri.

-

Las Salinas

Las Salinas La torre risulta ancora in costruzione nel 1572. Venne edificata per mettere sotto protezione le attività legate alla vicina salina.

È menzionata tra le torri attive dal sassarese Giovanni Francesco Fara, nella sua celebre opera «Chorographia Sardiniae», scritta tra il 1580 e il 1585, ma pubblicata solo nell'Ottocento.

-

Torre della Finanza

Torre della Finanza Secondo Francesco Fara, storico del Cinquecento, la torre venne fatta costruire dalla città di Sassari per proteggere le pesche di corallo dell'area dagli attacchi dei corsari barbareschi e turchi.

La notizia è riportata anche dallo storico ottocentesco Pietro Martini, che offre ulteriori dettagli.

Nel 1527, mentre la torre era ancora in costruzione, venne attaccata da otto galere turche che sbarcarono sull'isola piana quattrocento uomini. La violenta battaglia venne infine vinta dai sardi che costrinsero gli assalitori alla ritirata.

Secondo altre fonti la torre risulta ancora in costruzione tra 1595 e 1596.

-

Torre della Pelosa

Torre della Pelosa Nel 1806, la Torre della Pelosa era dotata di un equipaggio composto da un Alcaide, un Artigliere e tre Soldati.

L'armamento comprendeva tre cannoni di calibro 8, 6 e 4, tutti con i relativi affusti.

Erano presenti sei cugni di mira, sei manuelle, tre coperchietti, e tre cucchiai di rame. Vi erano anche tre battipalle, un cavaburro, una lanata, tre spilletti, e un portameccia. La torre disponeva di una fiaschetta per polverinare, 27 libbre di polvere, e 12 sacchetti con mitraglia. Inoltre, c'erano 20 palle da cannone, 60 stoppacci, 4 miccie, una petriere, due spingardi con i relativi cavalletti, cinque schioppi, 32 palle, 40 palle di spingardo, tre baionette, cinque spuntoni, e cinque pietre focaie.

Erano presenti anche 24 fogli di carta reale, 42 cartucce, una sechia di rame, due giarre, una bilancia, un marrone, una scure, una falce e un caldaio.

La torre necessitava di tre nuovi affusti, sei tavoloni, un portavoce, un marrone, una falce e una scure nuova, e di aggiustare i fucili. Inoltre, era urgente sistemare il tragitto di circa 90 passi ordinari di mare, che era pericoloso per la guarnigione.

-

Torre di Capo Boi

Torre di Capo Boi

-

Torre di Santa Lucia

Torre di Santa Lucia Nel 1806, la Torre di Santa Lucia di Posada era presidiata da un Alcaide e tre soldati.

L'armamento della torre comprendeva due cannoni di calibro 4, due spingarde con i rispettivi cavalletti e l'affisso per i cannoni. Vi erano anche tre fucili, di cui due erano inservibili, e due lance.

Gli altri strumenti disponibili includevano un cucchiaio di rame, un cavaburro, un portavoce, un cavaburro per la spingarda, un battipalla e due cugni di mira. La torre aveva a disposizione 119 libbre di polvere, 50 palle da cannone e 20 palle di spingardo e fucile. Inoltre, vi erano un caldaio, un treppiede e due barili per l'acqua.

La torre necessitava di significativi interventi di manutenzione. I due fucili inservibili dovevano essere sostituiti e due affusti richiedevano riparazioni, con uno dei quali in cattivo stato e l'altro inservibile.

La piazza d’arme era in rovina e quasi inabitabile, con una scala per accedere alla piazza cadente. L’acqua piovana trapassava la volta e i bucaporti erano tutti diroccati. La Santa Barbara minacciava disastri imminenti.

Era urgente procurare un cannocchiale, pietre focaie, palle di spingardo, libani per la scala e cavalletti per le spingarde.

-

Torre Bianca

Torre Bianca La Torre Bianca o Airadu, costruita fra Bantine 'e Sale e la Torre Negra, non stava in una posizione strategica.

È attestata per la prima volta dal Camos (1572) ed era probabilmente era adibita a deposito delle coralline.

La struttura dava alloggio della guarnigione, in un area con volta a cupola, situata sopra un basamento bombato. È di forma circolare, con volume cilindrico su tronco cono, muratura a sacco a malta di calce.

Dalla sua terrazza si vedono le torri di Porticciolo, Bantine e Nera.

-

Torre del Falcone

Torre del Falcone La Torre del Falcone si trova sulla sommità del Capo Falcone, il promontorio che chiude a nord la Penisola di Stintino, a circa 189 metri sul livello del mare, in posizione dominante.

Il toponimo Capo Falcone o Monte Falcone ne indica la natura di luogo di nidificazione del falco, rapace ampiamente utilizzato in alcune battute di caccia in epoca medioevale.

L’area è caratterizzata da scogliere aspre e a strapiombo sul mare, in particolare verso ovest, e dalla bassa vegetazione costituita da essenze della macchia mediterranea.

Nel 1521 il geografo turco Piri Reis descrive un punto di osservazione non fortificato installato sul Monte Falcone: “Punta del Falcone è una punta alta e scoscesa. Sopra c'è un padiglione di cespugli nel quale notte e giorno non mancano mai osservatori, i quali spiano le navi corsare che entrano e escono dall’Asinara”.

Nel 1580 viene realizzato il manufatto attuale inquadrabile nella tipologia delle torri di guardia o torrezilla con una guarnigione costituita da due soldati e un comandante, incarico quest'ultimo soppresso nel 1773.

Nel 1720 Francesco Cagnoli riporta la torre nella sua Relazione sullo Stato delle Torri con l’indicazione di un intervento per cui “Deve solo esser intufata la piataforma” e per il quale prevede una spesa di 4 scudi.

Nel 1804 viene rifornita di munizioni.

Nel 1806 (Relazione della visita delle torri) lo stato della Torre del Falcone, con la sua guarnigione ridotta a soli due soldati, è un esempio di come le risorse limitate possono mettere alla prova le difese.

Dotata di un singolo spingardo e di due fucili, la torre dispone anche di baionette e spuntoni, ma il suo arsenale è esiguo.

Le palle per le armi e la polvere sono scarse, e le pietre focaie, che dovrebbero garantire il funzionamento degli armamenti, sono in numero insufficiente.

La torre, con la sua giarra per l'acqua e il modesto equipaggiamento, necessita urgentemente di un rifornimento di polvere e palle per poter rispondere adeguatamente a eventuali attacchi. Inoltre, le condizioni strutturali della torre richiedono miglioramenti significativi per garantire una protezione adeguata alla guarnigione.

Nel 1834, è riparata su progetto del capitano ingegner Cappai e risulta presidiata sino al 1846.

Nella Tavoletta di Rilievo del 1847, appartenente al Cessato Catasto prodotto dal Real Corpo di Stato Maggiore, la proprietà dei terreni su cui insiste la torre è indicata come ”Comunali” in riferimento al Comune di Sassari, mentre la torre è attualmente di proprietà del Demanio Pubblico Dello Stato ramo Marina Mercantile con sede a Roma e in concessione al Comune di Stintino dal 2014.

Durante l’ultimo conflitto mondiale è reimpiegata come stazione di vedetta; periodo durante il quale sono realizzati e alcuni elementi superfetativi e una casermetta nelle immediate vicinanze

Tra il 2018 e il 2019 è stata oggetto di un intervento di messa in sicurezza e restauro.

Nel 2020 la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Province di Sassari e Nuoro ha emanato il decreto che riporta la dichiarazione di interesse culturale e storico-artistico (Decreto n. 55 del 15/05/2020) relativa alla torre e la vicina caserma.

La torre ha forma cilindrica, con una leggera scarpa che raccorda la quota di terreno al livello di calpestio. Presenta un diametro di circa 9,50 metri e un’altezza di circa 10 metri.

Il coronamento è costituito da un parapetto, parzialmente crollato a sud-ovest, e dai beccatelli in aggetto di mattoni e pietrame.

Le murature, di circa 1,5 metri di spessore, sono di pietrame irregolare di scisto locale legato con malta di calce. Sulla superficie esterna si conservano ampie porzioni di intonaco di calce e sabbia.

A nord si apre il vano di ingresso mentre a est e ovest si aprono due feritoie.

L’accesso all’ambiente interno, a 5 metri di altezza dal terreno, è consentito da un scala esterna in muratura di pietrame e cemento aggiunta nel secolo scorso. Il vano interno presenta una volta a fungo impostata sul pilastro circolare centrale. Tramite una scala interna si accede al terrazzo sovrastante.

Nel XX secolo, oltre alla scala di accesso e alla scala interna, altre aggiunte hanno riguardato l’esecuzione delle pareti divisorie che frazionano il vano interno, di una garitta sul terrazzo di copertura e di un serbatoio in calcestruzzo.

Durante il recente restauro sono stati eseguiti la rimozione dei resti della garitta e del serbatoio; il consolidamento del paramento murario esterno e degli altri elementi in muratura; la realizzazione di uno sportello scorrevole di acciaio e cristallo a protezione del boccaporto di accesso alla copertura; l’esecuzione di parapetti metallici sulla terrazza e sulla scala esterna, le cui alzate e pedate sono state completate con un rivestimento metallico.

Il sito di Capo Falcone, essendo uno dei punti più alti della Nurra settentrionale, permetteva di dominare il mare e le coste nordoccidentali della Sardegna sino a 50 Km di distanza, tenendo sotto controllo tutta la costa di questo settore.

Era possibile tenere le comunicazioni con le torri dell'Asinara (Trabuccato, Castellaccio), di Stintino (Pelosa, Isola Piana), e della costa del Golfo dell’Asinara sino a Castelsardo (Saline, Porto Torres, Abbacurrente, Frigiano).

La Torre del Falcone, insieme alle altre più prossime, risultava strategica per la protezione delle Saline di Sassari e della tonnare delle Saline e di Trabuccato oltre che per la protezione delle attività di raccolta del corallo e di pesca.

L’accesso più agile al sito è costituito da una pista sterrata di circa due chilometri percorribile a piedi, prosecuzione di Via della Torre, a nord dell’abitato di Stintino. Il sito è raggiungibile sempre a piedi lungo la costa, sia da nord che da sud, anche percorrendo la rete sentieristica dell’area (sentiero CAI E-102 ‘Coscia di Donna – La Pelosetta’).

-

Torre Negra

Torre Negra La Torre Negra, costruita sul Monte Girat, è circolare a sviluppo cilindrico. La struttura muraria è a sacco di pietrame parzialmente sbozzato e malta di calce. Ha diametro di circa otto metri e altezza di tre metri e mezzo.

Menzionata per la prima volta nel 1572 è rimasta in funzione fino al 1754. La torre veniva impiegata per avvistamenti di bastimenti da settentrione, a difesa della baia di Porto Ferro.

Inviava segnali alle due torri più interne (Bantine 'e Sale e Airadu o Bianca), ma anche a quelle di Porticciolo e del Pregna, poste sul promontorio di Capo Caccia. Da là il segnale giungeva fino ad Alghero.

-

Torre Bantine ‘e Sale

Torre Bantine ‘e Sale La Torre Bantine ‘e Sale è situata nel promontorio del territorio afferente la baia di Porto Ferro, Alghero (SS), è in comunicazione visiva con la Torre del Porticciolo, la Torre Airadu e la Torre Negra.

Attualmente la torre è allo stato di rudere di forma cilindrica (25 m slm) costituito da rocce calcaree, in passato utilizzata come torre di avvistamento di pirati, corsari, banditi, e veniva rifornita di polvere da sparo che all’occorrenza veniva utilizzata dal cannoniere (Alcaide 2) nella terrazza.

Bantine significa villaggio, da cui si potrebbe pensare che la torre a presidio di un villaggio del sale, sull'area che attualmente si chiama Lago di Baratz, in cui è sepolta la città di Baraxe.

La Torre Bantine ‘e Sale ha un diametro di circa 7 metri ed è alta 3; della camera principale è rimasto intatto il pavimento e il muro perimetrale.

Nella distribuzione dei materiali lapidei è riconoscibile una struttura a cantieri sovrapposti ogni 50 centimetri ad anello.

Fra gli elementi lapidei è presente la malta, alcuni lapidei sono costituiti da arenarie quarzose. In genere, le torri hanno una scala interna che collega l’ingresso alla terrazza soprastante.

In questo caso gran parte dei materiali sono crollati all’interno, ed è rimasta solo la terrazza soprastante.

-

Torre del Diavolo

Torre del Diavolo

-

Torre Columbu

-

Torre Savorra

-

Torre Antigori

È menzionata tra le torri attive dal sassarese Giovanni Francesco Fara, nella sua celebre opera «Chorographia Sardiniae», scritta tra il 1580 e il 1585, ma pubblicata solo nell'Ottocento.

-

Torre di Longone

Torre di Longone Risulta già operativa nel 1599

-

Torre di Capo Testa

-

Torre di Canai

Torre di Canai La Torre di Canai si trova nella parte meridionale dell’Isola di Sant’Antioco, nella località conosciuta anche come S’acqua ‘e Sa Canna o Su Nuragh’e Moru, nel promontorio adiacente la spiaggia di Turri.

Il promontorio in cui si erige è una stratificazione di più contributi antropici che, nei secoli, hanno costituito un palinsesto di significati che ancora oggi viene arricchito con nuove esperienze.

Basti pensare che la struttura possiede molteplici denominazioni, come Cannai, Canay, Canaij o Canari nei documenti d’archivio di differenti periodi o Torre di Turri e Torre di S’acqua de Sagana tra i cittadini.

Nonostante le prime testimonianze scritte sull’intenzione di fortificare il promontorio risalgano al XVI-XVII secolo, tra cui la relazione di Antonio Camos sulle coste della Sardegna del 1572 e il documento redatto dal viceré di Sardegna nel 1623, il toponimo di Su Nuragh’e Moru si ricollega alla presenza nell’area di antiche strutture nuragiche, di cui si dice che i massi siano stati reimpiegati nella stessa Torre di Canai.

Il luogo era quindi già oggetto di piani e progetti di trasformazione quando, tra il 1756 e il 1757, venne avviata la costruzione della torre da parte dell’ingegnere piemontese Vallin.

La torre entrò velocemente a far parte del quotidiano della popolazione, poiché sopperiva a necessità di diversa natura: proteggere il territorio dell’isola di Sant’Antioco dalle incursioni barbaresche, attacchi via mare perpetrati dagli ‘infedeli’; controllare il flusso delle imbarcazioni per motivi igienico-sanitari, dando l’autorizzazione all’attracco solo alle navi non sospette e prive di soggetti infetti; riscuotere imposte nel caso di imbarcazioni che si approcciavano alla costa per lo scambio di merci.

Per la sua posizione di controllo privilegiato sul Golfo di Palmas, la torre svolgeva una funzione particolarmente importante e certamente riconosciuta dagli antiochensi che, come testimoniano alcuni verbali del Consiglio Comunitativo del 1812 e 1815, rifornivano i cannonieri della torre con grano e altri materiali, nonostante la loro continua penuria.

La torre di Canai, parte della vita di Sant’Antioco e solido landmark nel paesaggio costiero dell’isola, rimase attiva anche quando le altre architetture fortificate presenti nel territorio vennero declassate da strutture militari a beni demaniali nel 1859, tramite Regio Decreto di Vittorio Emanuele II.

-

Torre di Capo Sperone

-

Torre di Porto Pino

Fatta erigere dal mercante Pietro Porta per la difesa delle tonnare di cui era concessionario nei primi del Seicento.

-

Torre delle saline

Torre delle saline

-

Torre Scala 'e Sali

Torre Scala 'e Sali

-

Torre di Capo Mannu

Torre di Capo Mannu

-

Torre Sa Mora

Torre Sa Mora

-

Torre de Murtas

Torre de Murtas Nel 1806, la Torre di Murtas era presidiata da un Alcaide e tre soldati. L'arsenale comprendeva due cannoni da calibro 8 con i rispettivi affusti, due spingarde, e tre fucili.

La dotazione includeva due lanate, un cavaburro, due manuali, e un portavoce (o tromba). Era presente un cucchiaio di rame e 40 palle da cannone da calibro 8. La polvere disponibile era di 104 libbre.

La torre necessitava di numerose riparazioni, poiché le opere interne erano quasi in rovina. Si richiedevano palle da spingardo, palle da schioppo, pietre focaie, lanate, coperchietti, e una sechia. Era inoltre necessario procurare un treppiede, un marrone, una scure, una falce e libri di registro.

-

Torre Carcangiolas

Torre Carcangiolas

-

Torre di Sant'Andrea

Torre di Sant'Andrea È menzionata tra le torri attive dal sassarese Giovanni Francesco Fara, nella sua celebre opera «Chorographia Sardiniae», scritta tra il 1580 e il 1585, ma pubblicata solo nell'Ottocento.

-

Torre Mortorio

-

Torre di Foxi

Torre di Foxi La Torre di Foxi sorge sul litorale di Quartu Sant’Elena, nella località nota come Sa Forada de sa Tiacca, a pochi metri dal mare di Foxi e lungo la Strada Provinciale 17 che conduce a Villasimius. La sua posizione, a circa 1,50 metri sul livello del mare, consente di dominare la foce del rio Foxi, in un punto strategico per il controllo costiero e la difesa del golfo di Cagliari.

Il toponimo “Foxi” deriva probabilmente dalle espressioni medievali Foja Chichis e Fogu Sissia, che significano “foce del rio Sixiu”. Già nel 1365 compare in un documento che ricorda “lo salt de Xixiu de sota Fox”, appartenente ai beni della curia arcivescovile di Cagliari. In epoca moderna la torre viene menzionata in varie fonti, tra cui le relazioni del viceré Michele Moncada del 1578, che ne prevedevano la costruzione “nelle marine di Quartu e Mara con due uomini pagati da Mara”. La torre compare poi nella carta del viceré Vivas del 1625, che documenta la rete di fortificazioni costiere del Regno di Sardegna.

La torre aveva una funzione speculatoria: serviva cioè come punto di avvistamento per segnalare incursioni di corsari o navi nemiche, comunicando visivamente con le torri di Sant’Andrea, Carcangiolas e Mezzaspiaggia. La guarnigione era formata da due uomini di guardia, incaricati di sorvegliare la foce del Rio Foxi, da cui spesso partivano incursioni verso l’entroterra di Sinnai, Quartu e Quartucciu.

Durante il XVIII secolo la torre subì un progressivo abbandono. Nel 1793, durante la spedizione francese dell’ammiraglio Truguet, le truppe sbarcarono nella vicina località del Margine Rosso, e la torre venne occupata senza resistenza, divenendo in seguito un piccolo cimitero per i caduti francesi. Nel 1794, con la costruzione del nuovo forte del Margine Rosso, la torre fu definitivamente dismessa e abbandonata.

La struttura architettonica della Torre di Foxi è di modeste dimensioni: presenta una pianta circolare con un diametro di circa sette metri alla base e un’altezza media di otto metri. La sua forma è troncoconica, con una lieve svasatura del 6-7% e una zoccolatura appena accennata. È costruita in pietrame granitico, con inserti di porfido e arenaria, disposti a fasce sub-orizzontali e legati con malta di calce aerea. I muri, spessi oltre un metro, testimoniano la robustezza della costruzione.

L’articolazione interna segue lo schema classico delle torri costiere sarde: tre livelli sovrapposti con cisterna al piano inferiore, un ambiente voltato al secondo livello e la piazza d’armi sulla sommità, raggiungibile tramite una botola. L’unico ingresso, posto a circa cinque metri dal suolo, era accessibile attraverso una scala di corda o di legno, facilmente ritirabile in caso di pericolo per isolare la guarnigione.

Nel corso dei secoli la torre ha subito gravi danni strutturali a causa dell’erosione marina e dell’esposizione ai venti. Le fondazioni sul lato mare risultavano scoperte e compromesse, e solo agli inizi degli anni Novanta del Novecento si procedette a un importante intervento di restauro, progettato dall’ingegnere Giorgio Cavallo. L’obiettivo era consolidare la struttura e proteggere il monumento con un muretto in pietra capace di resistere alle mareggiate. I lavori, avviati nel febbraio 1991 dalla ditta Collu Giovanni, furono seguiti dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici, che impose la conservazione delle murature originali e degli intonaci superstiti.

Oggi la Torre di Foxi è facilmente raggiungibile da Quartu Sant’Elena: si può accedere da via Cipro, nei pressi del complesso commerciale Bellavista, oppure da via S’Oru e Mari, costeggiando gli impianti sportivi dell’hotel Califfo e percorrendo la spiaggia fino alla torre. Un cartello turistico, installato solo di recente, ne segnala la presenza.

Sopravvissuta alla distruzione delle torri di Sant’Andrea (demolita negli anni Sessanta) e di Carcangiolas (danneggiata da una mareggiata negli anni Settanta), la Torre di Foxi resta oggi l’unica testimonianza integra delle fortificazioni costiere di Quartu Sant’Elena. È un importante simbolo del sistema difensivo costiero sardo e della memoria storica delle comunità che per secoli hanno vissuto in stretto rapporto con il mare.

-

Torre di Cala Regina

Torre di Cala Regina Edificata nella seconda metà del Cinquecento utilizzando granito locale. È tra quelle notate da Francesco Fara prima dell'istituzione della Reale Amministrazione delle Torri. È alta circa nove metri è ha forma tronco-conica.

Da una relazione del 1806 apprendiamo che la torre era presidiata da una guarnigione di due soldati. Tra le armi disponibili vi era un cannone di calibro 8, una spingarda e due fucili. I soldati disponevano anche di due baionette e di due manuali per l'uso delle armi.

Tuttavia, la spingarda risultava inutilizzabile poiché mancavano le palle necessarie per essa e per i fucili. Tra gli strumenti, vi era un battipalla e una lanata, anch'essa inutilizzabile.

Sotto la supervisione del Capobue, la guarnigione di due soldati era responsabile della gestione di altri strumenti. Vi erano due scale: una di legno di libano e un'altra di bosco, utilizzata per accedere alla piazza d’armi dove è collocata una spingarda con il suo cavalletto.

I fucili a disposizione erano due e le munizioni includevano 12 libbre di polvere da sparo, due palle per la spingarda e 60 per i fucili. Tra gli utensili vi erano un cavaburro per lo spingardo, un caldaio, un treppiede, una forcellina, una bilancia e un barile per l’acqua. Tra le altre attrezzature vi era una bomba marina, una scure e un marrone.

La torre in cui erano situati presenta diverse problematiche strutturali. Necessitava di un ripianamento o di un nuovo sternito, e sia la circonferenza interna che quella esterna della torre richiedevano lavori di manutenzione. Inoltre, il sito destinato alla custodia delle munizioni, noto come la Santa Barbara, era in stato di rovina e necessitava di un urgente restauro.

-

Torre di Cala d'Ostia

Torre di Cala d'Ostia La torre si trova lungo la costa sud nei margini della pineta di Santa Margherita di Pula a circa 20 metri dal mare e dai resti, ancora osservabili, della precedente del XVI secolo, in un eccezionale contesto paesaggistico.

Si tratta di una torre di forma tronco conica realizzata in blocchi irregolari di granito con un diametro alla base di 9,20 m, un’altezza di 7,8 metri alla piazza d’armi e totale di 13 metri. L’ingresso al boccaporto si trova a circa 5,5 metri dal suolo e porta ad una camera voltata a cupola con una sola feritoia.

La scala per raggiungere la piazza d’armi è interna ed incassata nella muratura.

Si riconosce, soprattutto nello spalamento della mezzaluna, il particolare disegno delle svasature paraschegge, presenti lungo tutta la merlatura, che l’ing. Daristo riutilizza nei contemporanei rifacimenti delle torri di Santa Lucia e di Porto Corallo.

Crollata la precedente seicentesca nel 1773, a causa di un‘esplosione, si decise per l’immediata ricostruzione già nel maggio dello stesso anno. La Reale Amministrazione delle Torri incaricò il capitano delle torri, l’ing. Daristo, che presentò il progetto già ad ottobre dello stesso anno e le operazioni di costruzione iniziarono immediatamente sotto la sua direzione. I lavori vennero completati però solamente quattro anni dopo, nel 1777 e si insediò la guarnigione, già presente nella precedente torre crollata, formata da un capitano, un artigliere e tre soldati.

A seguito del completamento nel 1777 si hanno notizie di primi restauri nel 1784 affidati all’ing. Marciot e nel 1808 si conosce l’entità di una spesa effettuata per nuove operazioni di manutenzione. Gli ultimi interventi di restauro, di cui si ha conoscenza, vennero affidati all’arch. Girolamo Melis nel 1818. La torre venne abbandonata nel 1848 dopo lo scioglimento della Reale Amministrazione.

Nel corso del Novecento la torre è stata lasciata in condizioni di incuria e si è provveduto con un restauro, prevalentemente conservativo, solo nel 2004. L’intervento ha, inoltre, riqualificato l’area circostante e realizzato una prima forma di interconnessione alle altre torri del sistema difensivo costiero sardo evidenziato nella pannellistica presente in loco che ha posto attenzione anche all’accessibilità cognitiva oltre che fisica.

La torre, connessa al sistema delle torri a sud-ovest con la torre di Chia e a nord-est con la torre del Coltellazzo, è facilmente raggiungibile, anche da persone con sedia a ruote, grazie ad una passerella installata in connessione con il margine stradale.

-

Torre Sant'Efisio (Coltellazzo)

Torre Sant'Efisio (Coltellazzo) La torre del Coltellazzo o torre di Sant’ Efisio si erge sulle rovine di Nora, antica città fenicio-punica-romana.

Nel 1577, dopo il saccheggio della zona da parte dei barbareschi, il Conte di Quirra istituì un posto di guardia, finanziando il mantenimento degli uomini.

In seguito, dopo la costruzione della torre nel 1582, il feudatario fu per molti anni obbligato a pagare il comandante e due soldati.

Solo nel 1607, l'Amministrazione regia si assunse l'onere di mantenerli, lasciando al marchese il compito di retribuire altri quattro uomini.

Era una torre “de armas” e controllava tre porti. Proteggeva insenature e peschiere dagli attacchi dei corsari. Dalla sua posizione era possibile avvistare anche le torri di Cala d'Ostia, San Macario e la Torre del Diavolo.

Nel 1761, la guarnigione era composta dall'alcaide Giuseppe Nateri di Cagliari, 74 anni, con 44 anni di servizio; dall'artigliere Giammaria Barighedu di Nuoro, 26 anni, con 4 anni di servizio; e da quattro soldati: Salvatore Pisu di Pula, 48 anni, con 10 anni di servizio; Giuseppe Loddo di Osini, 23 anni, con 1 anno di servizio; Lisinio Piredda di Pula, 28 anni, con 1 anno di servizio; e Raimondo Saba di Pula, 27 anni, con soli 4 mesi di servizio

-

Torre di San Macario

Torre di San Macario Sorge sull'omonimo isolotto di San Macario, di fronte alla Punta di Santa Vittoria di Pula, precedentemente sede di un monastero bizantino dedicato a San Macario e di una chiesetta.

La torre proteggeva l'approdo strategico alla foce del Rio di Pula, impedendo gli sbarchi dei corsari. Nelle giornate limpide si potevano osservare quasi tutte le torri del Golfo, grazie a un'ampia visuale.

Era presidiata da un alcaide, un artigliere e quattro soldati. Nel 1761, la guarnigione era composta dall'alcaide Nicola Salis di Cagliari, 63 anni, con 34 anni di servizio; dall'artigliere Bartolomeo Salomoni di Osilo, 34 anni, con 4 anni di servizio; e da quattro soldati: Gioachino Maccioni di Nuoro, 36 anni, con 20 anni di servizio; Gianni Sau di Pula, 40 anni, con 5 anni di servizio; Gian Battista Caria di Cagliari, 33 anni, con 15 anni di servizio; e Vincenzo Carrus di Pula, 25 anni, con soli 2 mesi di servizio1

La torre sorgeva nei pressi di un'area marina in cui si calavano le tonnare.

-

Torre di San Giovanni

Torre di San Giovanni

-

Castello della Fava

Castello della Fava

-

Torre di Portoscuso

Torre di Portoscuso

-

Torre del porto

Torre del porto

-

Torre di Abbacurrente

Torre di Abbacurrente

-

Torre di Trabuccato

Torre di Trabuccato La torre ha una forma troncoconica e una una configurazione tozza e robusta, con un diametro di circa 12,50 metri alla base e di 12 metri in sommità e un’altezza media di 11 m circa.

L’ingresso guarda a sud e si trova a una quota di circa 5,50 metri. Vi si accede con scala in pietra di realizzazione successiva alla fase di costruzione. L’ambiente principale è voltato a cupola e diviso in due vani. Una scala interna allo spessore murario porta alla piazza d’armi.

-

Torre Punta Nuraghe

Torre Punta Nuraghe Secondo le ultime evidenze archeologiche si tratterebbe di una torre di avvistamento di età punica (fine IV-metà III secolo a.C.) e utilizzata fino all’età augustea. Non è ancora chiaro se sia stata utilizzata anche in età moderna.

-

Torre Grande

Torre Grande Profilo storico

Sin dal VII secolo si ha testimonianza, tramite Giorgio Cipro in "Descriptio Orbis Romani", della presenza di un approdo in Torre Grande.

In un atto del 1317, custodito nell'Archivio di Stato di Pisa, si fa riferimento ad una nave attraccata "in portu Cuchusii Arestagni" identificabile con la località di Cuguzzu, area nord occidentale della borgata di Torre Grande.

L'importanza del golfo di Oristano si evince anche nei Procesos de Arborea, dove viene citata una significativa attività dei due porti di Oristano: "lo Barchanir" per attività commerciale, "San Marco" per attività principalmente militare. (G. Tola, 2003, p.19).

All'epoca della dominazione aragonese, nello scalo di Oristano è autorizzato l'attracco di imbarcazioni per il commercio di cereali o granaglie, in quanto è considerato un "porto caricatore", ovvero luogo autorizzato agli scambi commerciali. Le merci imbarcate o sbarcate sono soggette a controlli e al dazio in base alle carte reali del re Giovanni del 12 maggio 1388 e del re Alfonso del 1 luglio 1452.

Nella relazione del Camos del 1572, che precede l'istituzione della "Reale Amministrazione delle Torri", si evidenzia il ruolo strategico di Oristano per la posizione centrale nell'isola e per la caratteristica di "disporre di un porto e di un fiume navigabile per la lunghezza di quindici miglia". (G. Tola, 2003, p.19-23).

L'attività della Torre si lega agli usi del territorio su cui insiste.

Nel 1703 la città di Oristano concede a Cabras il diritto di pascolo, con il pagamento di un affitto, nel "salto" di Cuguzzu, di proprietà del Comune di Oristano in cui è situata la torre. (ASCOr, Sezione Storica, Fascicolo n. 2886, 1703-1961, cc. 1 r. - 10 r).

Nell'Ottocento, Vittorio Angius, autore della voce Oristano per il Dizionario Casalis, segnala che la Gran Torre ancora si esige un dritto di pedaggio di un soldo per ogni starello di grano, di mezzo soldo per ogni starello di cereali.

In seguito, il golfo di Oristano viene consegnato allo Stato Italiano dal Comune di Oristano, con verbale del 20 ottobre 1888. (ASCOr, Sezione Storica, Fascicolo n. 2886, 1703-1961, cc. 12 r. - 13 r.).

Dal XX secolo nella borgata di Torre Grande si collocano industrie di tipo conserviero e viene costruito un pontile per l'approdo delle barche che portano le merci dalle navi ormeggiate nel golfo. (G. Tola, 2003, pag. 26)

-

Torre Sa Istrana

Torre Sa Istrana È una delle quindici torri che risultano già attive nel 1572, secondo quanto riferisce Marco Antonio Camós nella relazione compilata al termine del suo viaggio lungo tutto il periplo della Sardegna.

-

Torre antica

-

Torre Pischeredda

Attestata per la prima volta nel 1577, la torre monitorava la confluenza del fiume Mare Foghe nello stagno di Cabras.

In anni recenti è stata restaurata e oggi costituisce un'attrazione turistica e culturale del territorio.

-

Torre di Monte Salinas

Torre di Monte Salinas La Torre di Monte Salinas, situata sul promontorio granitico di Punta delle Saline, nel territorio di Muravera (SU), è una struttura quadrangolare storicamente rilevante. Il suo toponimo riflette la vocazione dell'area alla produzione del sale, come indicato dalle denominazioni "Monte de las Salinas" nel 1572 e "Capo delle Saline" nel 1590.

La posizione della torre, a 48 metri sul livello del mare, consentiva un ampio controllo del territorio circostante. Dalla sua sommità si dominavano lo stagno di Colostrai, le saline e le spiagge sia a nord che a sud. La torre svolgeva inoltre una funzione strategica per il controllo della strada litoranea che collegava l’area di Castiadas al Sarrabus, nonché della foce del Rio Sa Picocca. Grazie alla sua posizione, la struttura poteva sorvegliare un ampio tratto di mare, mantenendo il contatto visivo con le torri di Capo Ferrato a sud e di Porto Corallo a nord.

Dal punto di vista architettonico, la Torre di Monte Salinas è una delle poche torri costiere della Sardegna con pianta quadrangolare, insieme a quella di Sant'Isidoro a Teulada. Con i suoi lati di 4,50 metri e un’altezza di 11 metri, presenta un basamento caratterizzato da una muratura a scarpa. A circa 4 metri dal suolo si trova l’ingresso, che conduce a un piccolo vano interno di 6,25 mq con copertura lignea.

Questa torre rappresentava un importante presidio difensivo lungo la costa, svolgendo un ruolo essenziale nella rete di comunicazione e sorveglianza tra le varie torri della zona.

-

Torre Dieci Cavalli

-

Torre di Su Fenugu

Torre di Su Fenugu È menzionata tra le torri attive dal sassarese Giovanni Francesco Fara, nella sua celebre opera «Chorographia Sardiniae», scritta tra il 1580 e il 1585, ma pubblicata solo nell'Ottocento.

-

Torre di Guardia Vecchia

Il forte fu costruito nel 1808 a 146 metri sul livello del mare, sul punto più alto dell'isola de La Maddalena.

Era dotato di alloggiamenti per la truppa, cucina e cisterna.

Venne riformato nel 1887, con la costruzione di una batteria, di quattro baraccamenti l'alloggio di circa 250 uomini.

Ebbe anche funzioni di carattere penitenziario.

-

Forte San Giorgio

-

Torre Aragonese

-

Torre di Cala Domestica

Torre di Cala Domestica La torre di Cala Domestica sorge su un promontorio a sud di Buggerru, comune della costa occidentale della Sardegna, nella sub-regione dell'Iglesiente. La torre è situata sulla sommità sud del capo che determina l’insenatura della cala.

L’area, un tempo ricadente nei territori del feudo dei Gessa, costituiva un territorio di confine con la città di Villa di Chiesa (oggi Iglesias) caratterizzato dalla presenza di attività agropastorali.

L’intento di edificare una torre nel tratto di costa compreso tra Porto Paglia e Capo Pecora è documentato a partire dalla relazione sulle torri di Marco Antonio Camos (1572). La presenza di una torre sul promontorio di Cala Domestica è attestata nel 1577 Dalla carta di Rocco Cappellino.

La torre, nella sua attuale consistenza, risulta tuttavia edificata a partire dalla seconda metà del XVIII secolo, su progetto dell’Ingegner Daristo. A causa della distanza dai centri abitati e della difficoltà di raggiungere il promontorio, i lavori della torre non furono eseguiti a regola d’arte. Rimaneggiamenti vennero realizzati sino alla prima metà del XIX secolo: nel 1820 e nel 1831 le strutture della torre furono interessate da lavori di restauro.

Nel marzo del 1843, la torre risultava presidiata dagli uomini del Corpo Reale Artiglieria, forse a difesa delle imbarcazioni per il trasporto del minerale estratto nelle vicine miniere di Masua e Fluminimaggiore.

Disarmata nella seconda metà del XIX secolo, la torre fu nuovamente utilizzata nel corso del della seconda guerra mondiale, per ospitare il personale della rete d’avvistamento costiero della Regia Marina. In quel periodo fu interessata da ulteriori lavori di consolidamento.

-

Torre di San Giovanni

-

Torre di Porto Paglia

Torre di Porto Paglia La torre di Porto Paglia sorge sul litorale del golfo del Leone, arroccata su uno scoglio a circa 40 metri dalla battigia, raggiungibile dal sentiero collinare che dalla statale conduce al villaggio di Porto Paglia o dalla strada che da Iglesias porta alla spiaggia di Fontanamare.

Il nome, attestato già nel XVI secolo, ricorda l'invasione delle alghe posidonie, soprattutto in occasione delle mareggiate, che depositate sul litorale formano banchi simili a mucchi di fieno.

Essa rappresenta un esempio costruttivo anomalo se inserito all’interno dello schema tipologico delle torri costiere sarde.

Non si tratta di una vera e propria torre, bensì di una batteria "rasante" o batteria "a fior d'acqua". Dal punto di vista costruttivo si compone infatti di due parti principali: un basamento, definito planimetricamente da una poligonale costituita da tratti rettilinei e curvi, studiata per resistere agli urti, e munito di rostro per infrangere le onde, mentre la torre vera e propria è costituita da un corpo cilindrico cavo di 11,60 metri di diametro, la cui altezza si attesta intorno ai 7 metri, con il prospetto rivolto verso l'entroterra non circolare ma concavo.

-

Torre Pòglina

-

Torre Piscinnì

Torre Piscinnì Risulta attiva nel 1595. Venne costruita per iniziativa del mercante Pietro Porta insieme alla torre del Budell, di Porto Escuro e Las Ganas.

-

Torre di Chia

Torre di Chia La Torre di Chia, costruita in arenaria a 45 metri sul livello del mare, presenta mura esterne di blocchi squadrati provenienti dall'antica città di Bithia e ciottoli dalla costa.

Con una base di 10 metri per lato, la torre ha mura spesse 2,5 metri, una scala interna, e un ingresso a 5 metri dal suolo.

Attiva dal 1594, aveva una guarnigione che comprendeva comandante, artigliere e soldati con 2-3 cannoni.

Venne restaurata nel 1988-90 ed è gestita oggi dalla Conservatoria delle Coste.

-

Capo Torre

-

Torre di Pittinurri

Torre di Pittinurri

-

Torre su Puttu

Torre su Puttu

-

Torre di Cala Pira

Torre di Cala Pira Nel 1806, la Torre di Cala Pira era presidiata da una guarnigione composta da un Alcaide, un artigliere e tre soldati.

L'arsenale della torre comprendeva due cannoni da calibro 8, con sei palle per tali cannoni e altre 19 palle di calibro 8, insieme a sette palle di calibro 6.

Vi erano anche due cugni di mira e due cavaburri astati, uno dei quali dotato di cucchiaio di rame.

La dotazione comprendeva tre battipalle astati con le rispettive lanate, tre spingarde con i loro cavalletti e due bacchette da spingarda con i relativi cavaburri.

La polvere da sparo ammontava a 182 libbre, mentre le palle da schioppo pesavano 2 libbre, accompagnate da 20 pietre focaie e 72 fiaschetti da fuoco.

Tra gli strumenti difensivi vi erano quattro spuntoni astati, sei schioppi, una fiaschetta per la polvere da sparo, due spilletti o aghi e quattro baionette.

La guarnigione disponeva inoltre di un cilindro, una bilancia di rame, un treppiede, otto manuali per l'uso delle armi, una bomba, una giarra, due barili per l'acqua e un cannocchiale. Era presente una scala di legno di libano, un libro da registro e due libri di istruzioni.

La torre, però, richiedeva interventi urgenti di riparazione. Il prospetto della torre era in rovina, e la Santa Barbara, destinata alla custodia delle munizioni, risultava particolarmente danneggiata, poiché vi pioveva abbondantemente, mettendo a rischio l'integrità delle munizioni.

Lo sternito della torre, recentemente rifatto, non era adeguato: in assenza di tavoloni, i cannoni rimanevano bloccati a causa del pessimo stato del lastricato. I cannoni necessitavano di essere ingrassati, uno dei più grandi era inutilizzabile e anche i cugni di mira risultavano ormai inservibili.

-

Torre di Frigiano

Torre di Frigiano

-

Forte Santa Vittoria

-

Torre di San Vittorio

Torre di San Vittorio

-

Torre Su Loi

Torre Su Loi

-

Torre di Calasetta

Torre di Calasetta

-

Torre di Cala Fighera

-

Torre della Scafa

Torre della Scafa La Torre della Scafa, nota anche come Torre della Quarta Regia, si trova nel punto di collegamento tra lo stagno di Santa Gilla e il mare.

Tale importante posizione strategica permetteva e garantiva il contatto visivo con le fortificazioni della città di Cagliari e con altre torri costiere.

Edificata all’inizio del XVII secolo su un preesistente struttura aragonese, il ruolo della torre consisteva principalmente nel far da guardia alle peschiere della laguna, fungendo anche da sede di gabellieri incaricati di esigere la quarta parte del pescato, riservata alla Corona (da qui nasce il nome “Torre della Quarta Regia”).

Il tributo della quarta regia risale almeno alla metà del XIV secolo, come attestato dall'opera “Compartiment de Cerdena”. Venne abolito solo negli anni Cinquanta del XX secolo da una legge regionale.

La torre operava anche nel contrasto alla pesca di frodo e allertando i miliziani presenti in città in caso di assalto da parte dei corsari Barbareschi.

Nel 1721, a seguito della presa di possesso del Regno da parte dei Savoia, la torre venne ritenuta superflua e inadeguata a resistere ad attacchi di artiglieria navale e per questo abbandonata.

Successivamente, in concomitanza col bombardamento francese del 1793, il sito venne presidiato da una compagnia di volontari cagliaritani capitanati da Vincenzo Sulis, i quali montarono dei cannoncini al fine di scongiurare possibili casi di sbarco.

A seguito di una violenta mareggiata nel 1898, la Torre della Scafa venne gravemente danneggiata e fu ricostruita con notevoli modifiche. Le operazioni di restauro continuano tutt’oggi. Gli ultimi interventi risalgono al 2014 e sono stati diretti ad adattare la struttura a vari usi (per un periodo è stato sede di un ufficio dell’Assessorato Regionale all’ambiente). Le caratteristiche originarie della torre vennero così compromesse.

Attualmente la torre è inutilizzata e, così come l’area circostante, necessiterebbe di un'azione di recupero e valorizzazione.

-

Torre di Perdusemini

Torre di Perdusemini La torre del Prezzemolo, sita nel promontorio di Sant’Elia, presenta alla base un diametro di 4.50 metri circa e un’altezza di 7, mentre la muratura è costituita da materiale calcareo.

Attraverso lo studio delle fonti bibliografiche ed archivistiche è stato

possibile ricostruirne l’evoluzione storica.

Realizzata a partire dal 1282, è una delle prime torri costiere della Sardegna di cui si hanno testimonianze storiche. Denominata “Torre de las Salinas” nelle mappe seicentesche, “torre di santo Stefano” nella cartografia settecentesca e “torre Perdusemini” (del Prezzemolo) a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, è nota ancora oggi con quest’ultimo nome.

La torre venne costruita per il controllo del promontorio di Sant’Elia, venne gestita dall’Amministrazione delle torri a partire dal 1581 sino al 1842, alternando periodi di attività e di abbandono.

Inizialmente unica torre costiera di Sant’Elia, venne poi inserita in un sistema di difesa più complesso, grazie alla costruzione a partire dal XVI secolo delle torri di Calamosca, di Cala Fighera e in ultimo di Sant’Elia.

Le quattro torri erano dislocate strategicamente per la sorveglianza della zona. Il promontorio di Sant’Elia è un esempio utile a comprendere come il sistema di difesa operasse su due fronti: la protezione del territorio da

minacce esterne, la prevenzione di tensioni interne.

Dalla torre del Prezzemolo era infatti possibile avere una visione d’insieme del circondario, soprattutto in direzione del Lazzaretto.

La vicinanza tra i due luoghi ha dato vita all’ipotesi che la torre fosse utilizzata per controllare nessuno si avvicinasse al mare senza autorizzazione sanitaria.

Un ulteriore dettaglio a sostegno di questa tesi è dato dal fatto che in alcune fonti del XVIII secolo venisse chiamata, oltre che torre di Santo Stefano, anche "del Lazzaretto".

Dalle fonti documentarie presenti nell’archivio della Soprintendenza

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna sono emersi vari aspetti riguardanti l’evoluzione architettonica e le pratiche di restauro adottate nel sito durante il corso degli anni.

Il primo documento che attesta un interesse da parte della Soprintendenza alla conservazione della torre è la relazione di un sopralluogo avvenuto nel 1916, che comprendeva anche il vicino forte di Sant’Ignazio.

Il primo intervento di restauro risale però al 1967, con il consolidamento della roccia sul quale poggiava la torre, grazie alla realizzazione dei contrafforti ancora visibili.

Seguono poi alcuni interventi di restauro negli anni Duemila: il primo nel 2002 con un insieme di azioni volte alla pulizia della muratura e al consolidamento delle strutture; il secondo nel 2012 con un restauro conservativo.

Un dato importante che emerge dalle fonti presenti nell’archivio della Soprintendenza è quello relativo ad alcuni articoli di giornale datati al 1970. Tra questi merita particolare attenzione l’articolo del 26 febbraio 1977 della rivista “Tutto quotidiano” dal titolo “I militari se ne vanno?”.

Si parla della richiesta da parte di associazioni turistiche e dei cittadini di demilitarizzare la zona di Sant’Elia, compresa anche la torre del Prezzemolo.

La richiesta del 1970 nasce dal desiderio dei cittadini di riappropriarsi di una spazio di interesse storico e paesaggistico, ma anche identitario.

Attraverso la lettura dell’articolo è possibile fare una riflessione in relazione ai tempi moderni. La torre del Prezzemolo si trova infatti oggi in condizioni di grave abbandono, seppur visitabile.

Recuperare il sito architettonico dandogli nuovi usi e significati, seppur preservandone l’autenticità, significherebbe ancora oggi per la comunità

riconoscersi in esso.

L’articolo 2 della Convenzione di Faro dice: ” l’eredità culturale è un insieme di

risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione.

Essa comprende tutti gli aspetti dell’ambiente che sono il risultato del

l’interazione nel corso del tempo fra le popolazioni e i luoghi”6. La valorizzazione della torre non può essere limitata ad una visione di puro restauro architettonico, ma deve necessariamente inserirsi in un progetto di tutela e valorizzazione del più ampio e complesso sistema di torri costiere presenti nell’isola.

La torre del Prezzemolo si inserisce in un contesto ricco di itinerari culturali, dati dalla presenza di ulteriori siti di grande interesse storico-architettonico, come per esempio il forte di Sant’Ignazio. Lo sviluppo di un percorso che metta insieme tutti questi elementi architettonici e storici permetterebbe la nascita di un processo più ampio di recupero culturale di un intero sito paesaggistico.

È necessario quindi che ciò avvenga affinché la popolazione, così come proposto dalla Convenzione di Faro, sia in grado di riconoscersi in quel luogo e possa farne uso.

-

Torre di Sant'Elia

Torre di Sant'Elia È una delle quindici torri che risultano già attive nel 1572, secondo quanto riferisce Marco Antonio Camós nella relazione compilata al termine del suo viaggio lungo tutto il periplo della Sardegna.

-

Torre del Poetto

Torre del Poetto

-

Torre di Mezza Spiaggia (Spagnola)

Torre di Mezza Spiaggia (Spagnola)

-

Torre di Capo San Marco

Torre di Capo San Marco

-

Torre di Su Portu

Torre di Su Portu

-

Torre del Sevo

Torre del Sevo

-

Torre di San Giovanni Sinis

Torre di San Giovanni Sinis

-

Torre Argentina

Torre Argentina

-

Torre di Bosa

Torre di Bosa La torre venne edificata da parte dei corallari operanti all'inizio del XVI secolo nei mari di Bosa

-

Torre di Santa Maria Navarrese