-

Colonia Sant’Antioco

Colonia Sant’Antioco Fino al XVII secolo, l'isola di Sant'Antioco è spopolata. Viene frequentata sporadicamente da pastori – iglesienti, in particolare - e dai numerosissimi fedeli del santo, che giungono da ogni parte della Sardegna nelle tre processioni annuali.

Fin dalla prima età moderna, l'isola è al centro di contrasti tra le autorità civiche e quelle ecclesiastiche di Iglesias. A partire dal 1615, anno di ritrovamento dei sacri resti del santo, la contesa trova una sua prima composizione: da quel momento l'isola del santo viene amministrata dall'autorità ecclesiastica che concede quote di territorio a pastori e contadini che vogliano sfruttarle e al contempo garantire la difesa del santuario, intorno al quale vengono edificate delle abitazioni la cui principale destinazione è ospitare coloro che si recano in pellegrinaggio sull'isola del santo.

Nel 1720 il Regno di Sardegna passa sotto il dominio di Casa Savoia e anche l'isola di Sant'Antioco viene inserita nel programma di ripopolamento della Sardegna promosso da Carlo Emanuele III a partire dagli anni Trenta: il governo decide di assegnare l'isola a una colonia di greci provenienti dalla Corsica. I relativi capitoli di popolamento vengono sottoscritti nell'aprile del 1754.

La città regia di Iglesias oppone una tenace resistenza a difesa delle sue prerogative economiche e spirituali, riuscendo ad impedire l'attuazione del programma governativo di colonizzazione. Inoltre, la città promuove lo stanziamento permanente di coloni iglesienti e la formazione di una colonia di popolamento intorno al santuario di Sant'Antioco. Si tratta del nucleo fondativo dell'attuale cittadina di Sant'Antioco.

Disponiamo del dettagliato elenco di nomi e possedimenti, verosimilmente redatto dall'intendente generale del Regno di Sardegna, sulla base di una ispezione condotta direttamente sull'isola.

-

Popolamenti del re

Popolamenti del re

-

Colonia "veneziana"

-

Sant'Antonio (Senis Mannu)

Sant'Antonio (Senis Mannu)

-

Colonia corsa

Colonia corsa

-

Colonia Maniotta

Colonia Maniotta

-

Sarroch

Sarroch

-

Santa Teresa

Santa Teresa

-

Longone

Longone

-

Colonia Maniotta

Colonia Maniotta

-

Colonia Valle del Coghinas

Colonia Valle del Coghinas

-

Pula

Pula

-

Portoscuso

Portoscuso

-

Colonia “francese”

Colonia “francese”

-

Colonia Maniotta

Colonia Maniotta

-

Colonia maniotta

Colonia maniotta

-

Palau

Palau

-

Nuracabra

Nuracabra

-

Fenugheda

Fenugheda

-

Colonia barone di Sorso

Colonia barone di Sorso

-

San Cristoforo di Montresta

San Cristoforo di Montresta

-

Santa Sofia

Santa Sofia

-

Colonia corsa

Colonia corsa

-

Colonia maltese

Colonia maltese

-

La Maddalena

La Maddalena

-

Colonia corsa

Colonia corsa

-

Serzela

Serzela

-

Colonia maltese (Oridda)

-

Domus de Maria

Domus de Maria

-

Villa Vittoria di San Pietro

Villa Vittoria di San Pietro

-

Villa Vittoria (Asinara-Tabarchini)

Villa Vittoria (Asinara-Tabarchini) Mentre è ancora impegnato a consolidare la colonia tabarchina di Carloforte, il duca di San Pietro, don Bernardino Genoves, viene a sapere del progetto di Domenico Brunengo per l’Asinara e, il 28 maggio 1738 scrive personalmente al viceré per impedirne l’attuazione.

L’Asinara, avverte don Bernardino, è necessaria alla sopravvivenza di Carloforte. San Pietro è un’isola “intrattabile” e

“intieramente inutile”, perché non ha terre da semina. I coloni saranno presto costretti a lasciarla per recarsi a lavorare nei “terreni d'altri baroni”.

La cessione dell’Asinara sarebbe un errore fatale. L’arrivo di altri corallatori forestieri provocherebbe “la dissonanza [...] nella pesca de coralli” e la disponibilità di ampie terre fertili e di vasti banchi corallini spingeranno i tabarchini a lasciare Carloforte per trasferirsi nella nuova colonia dell’Asinara.

Genoves si offre di popolare lui l’Asinara con cinquecento forestieri. I coloni non saranno né corsi, né greci, ma solo genovesi e tabarchini.

-

Colonia di Carloforte

Colonia di Carloforte Con l'avvento al trono di Carlo Emanuele III i progetti sabaudi di ripopolamento e rilancio produttivo del Regno di Sardegna conoscono un significativo avanzamento.

Il primo risultato tangibile di questa rinnovata propensione è la fondazione della colonia di tabarchini di Carloforte.

Il 2 agosto 1737 il console francese a Cagliari Paget informa Parigi che una rappresentanza della comunità ligure stanziata nell'isola di Tabarca ha chiesto «alla corte di Torino, di accordargli qualche terreno in Sardegna per stabilirvisi, tra le duecento e le trecento famiglie, che vogliono lasciare Tabarca». Il viceré sardo Rivarolo accoglie con favore la proposta e scrive al sovrano Carlo Emanuele III, invitandolo a considerare la possibilità di stanziare i tabarchini nell'isola sulcitana di San Pietro.

-

Colonia di Calasetta

Colonia di Calasetta Temendo la conquista francese di Tabarca, il bey di Tunisi la fa occupare nel 1741.

I tabarchini vengono fatti schiavi e deportati in terraferma. Nel 1756, in conseguenza del conflitto tra le reggenze tunisina e algerina, la gran parte viene deportata in Algeri, per essere poi riscattata da Carlo III re di Spagna nel 1768 e utilizzata per la fondazione di una Nueva Tabarca spagnola.

Le negoziazioni, che seguono la presa tunisina di Tabarca, vedono i tabarchini ancora protagonisti. Giovanni Porcile, genero del fondatore di Carloforte Agostino Tagliafico, eredita da questi la guida della colonia di Carloforte, insieme ai canali che gli consentono di dialogare direttamente con le autorità sarde e tunisine.

Su incarico di una quarantina di capofamiglia tabarchini, Procile tratta col governo sardo e con l’Ordine mauriziano con l’obiettivo di rafforzare ed espandere lo spazio d’azione del popolo tabarchino e della stretta élite che lo guida.

I ventisette capitoli per il popolamento di Calasetta vengono sottoscritti il 20 novembre 1769. L’ordine mauriziano sostiene i costi del trasporto di trentotto famiglie da Tunisi all’isola di Sant’Antioco e fornisce il vitto per il periodo di quarantena che si farà nei pressi della torre di Calasetta, già utilizzata per i tabarchini di Carloforte. L’Ordine provvederà inoltre alla fabbrica di una chiesa, a stipendiare un parroco di lingua ligure, a sostenere i costi di costruzione delle abitazioni private, a prestare sementi e attrezzi da lavoro per l’avvio delle produzioni agricole

-

Arzachena

Arzachena

-

Pompongias

Nel 1745 l'area del villaggio abbandonato venne concesso col titolo di marchese di Villa Hermosa a don Bernardino Genovés che si era impegnato a ripopolarlo

-

Colonia di corallatori

Colonia di corallatori

-

Vesos di Valverde

Vesos di Valverde

-

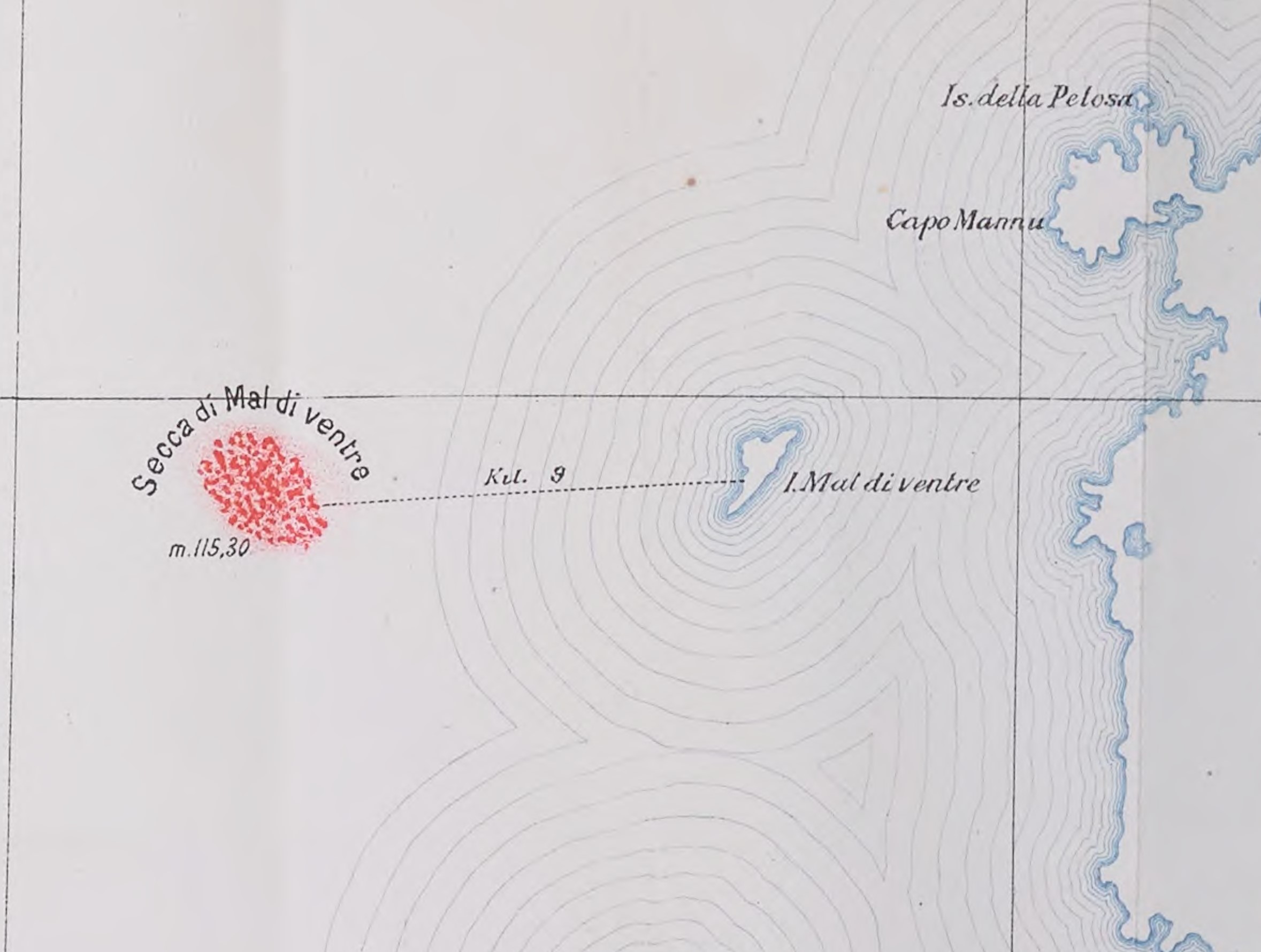

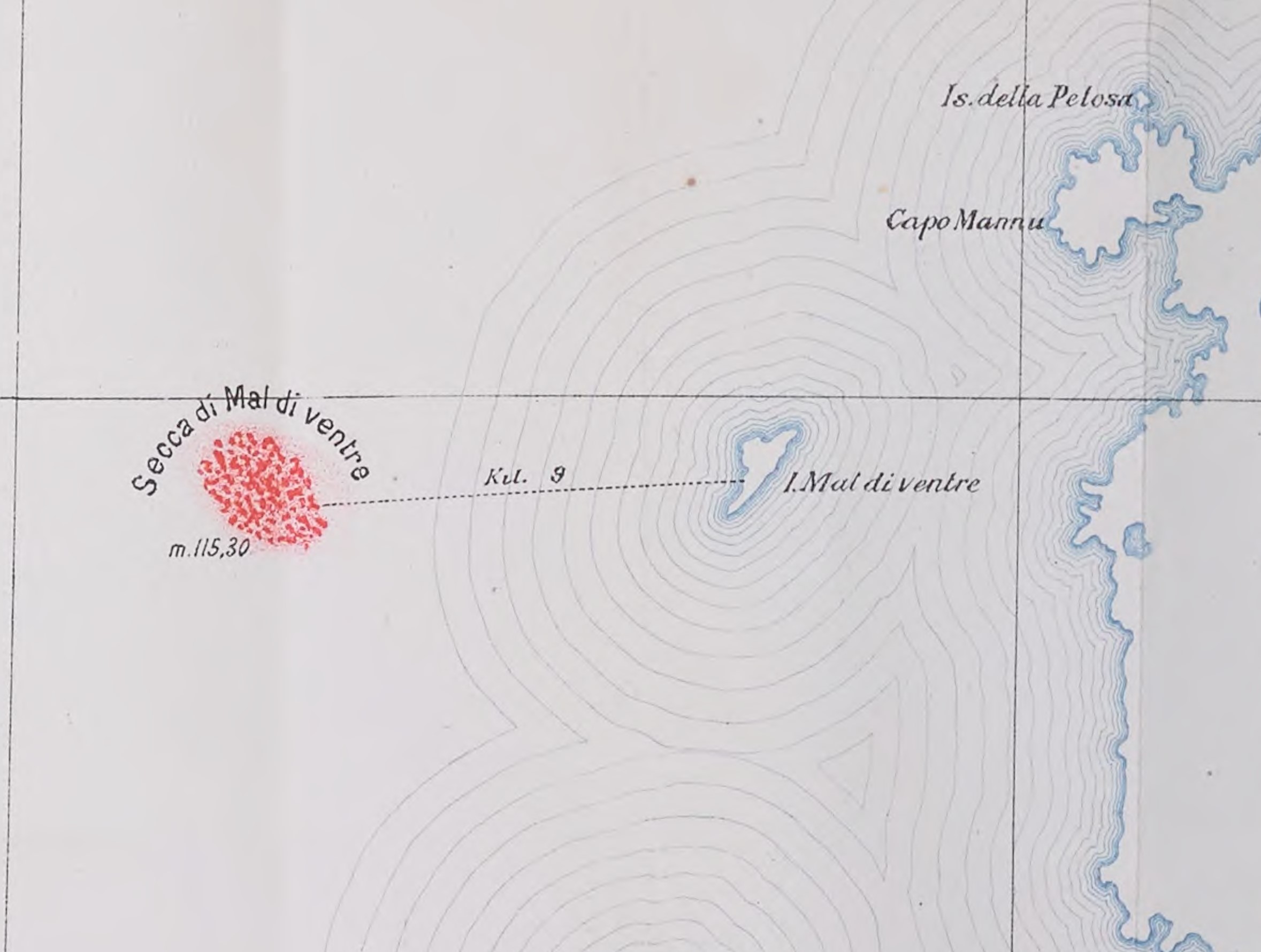

Il corallo nei mari dell’Isola di Mal di Ventre

Il corallo nei mari dell’Isola di Mal di Ventre Inclusa nella più grande macroarea dei «Mari di Alghero», l’area di pesca del corallo situata intorno all’isola di Mal di Ventre è menzionata solo di rado in una forma così distinta e puntuale nella documentazione storica. Tra queste testimonianze vi sono tuttavia due disposizioni del Procuratore reale del Regno di Sardegna datate 1611 e 1617, nelle quali si fa prima divieto di pescare nell’area e poi si concede licenza a diversi patroni di coralline di operare nell’area sino ad autunno inoltrato.

Nel lungo periodo, la buona pescosità delle acque dell’Isola di Mal di Ventre è, in ogni caso, testimoniata dal loro inserimento nella relazione sul corallo rosso in Sardegna stilata dal professore Corrado Parona per il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio nel 1883 e dall’attuale inclusione nelle annuali disposizioni sulla pesca del corallo rosso emanate dalla autorità regionali.

-

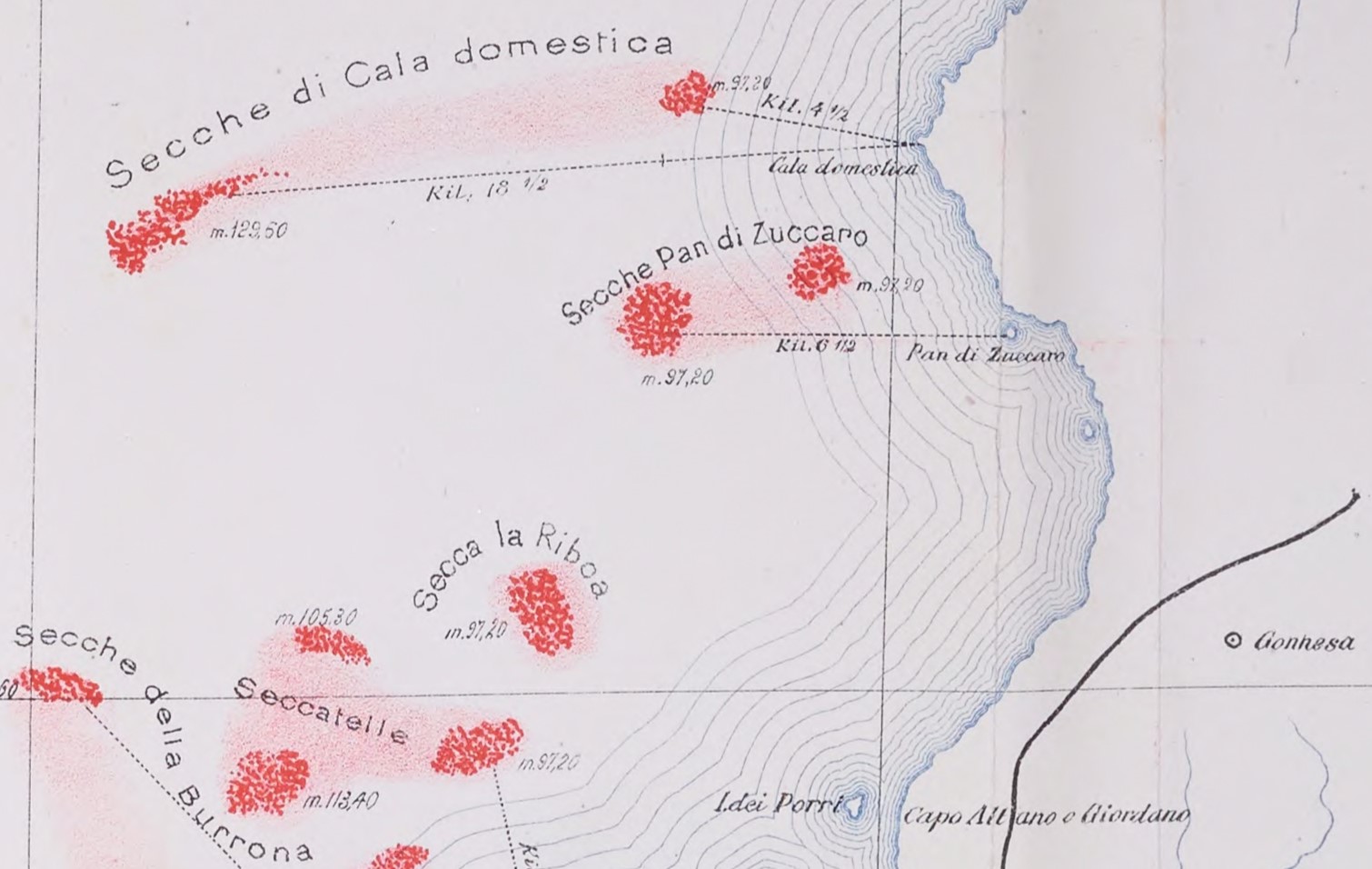

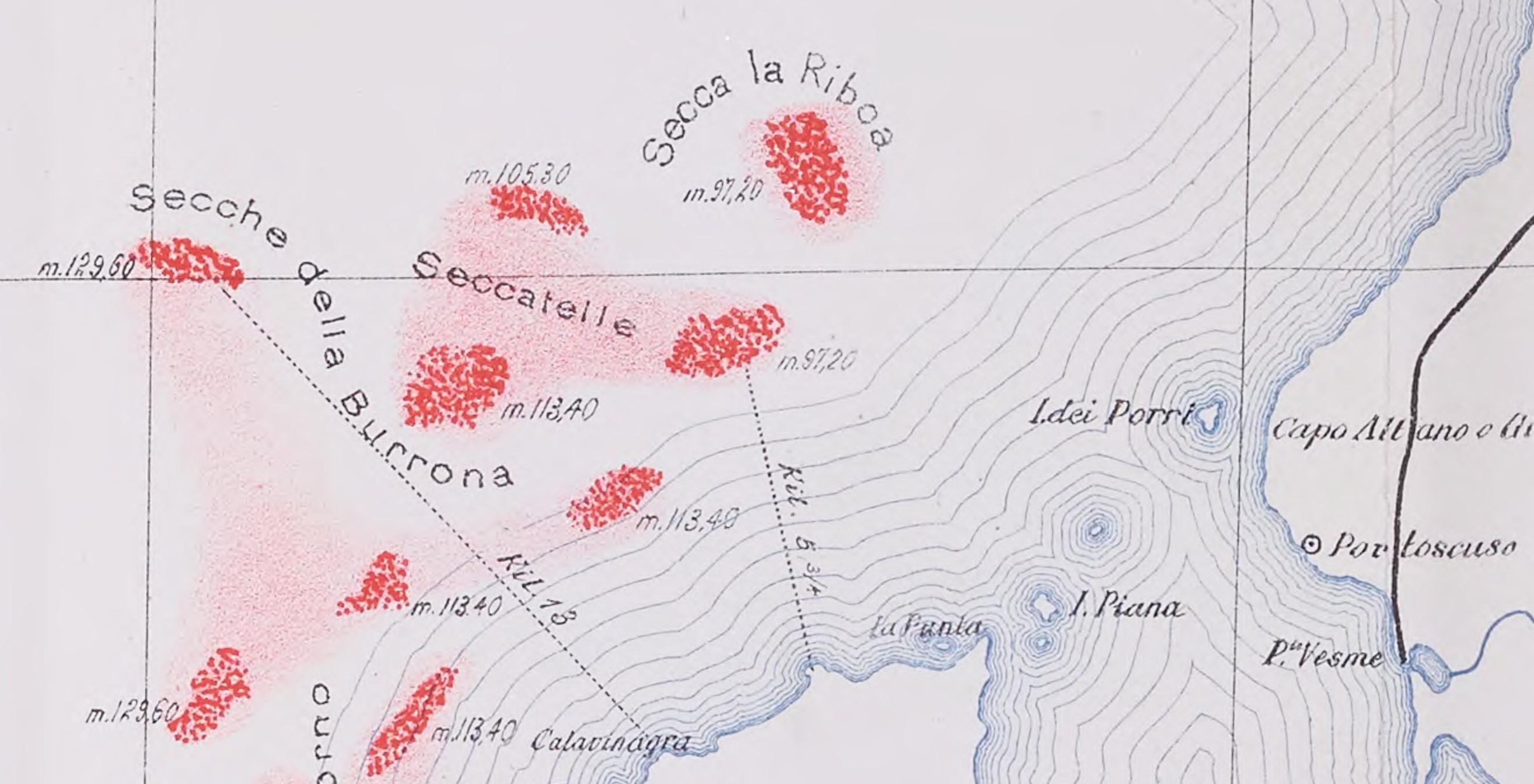

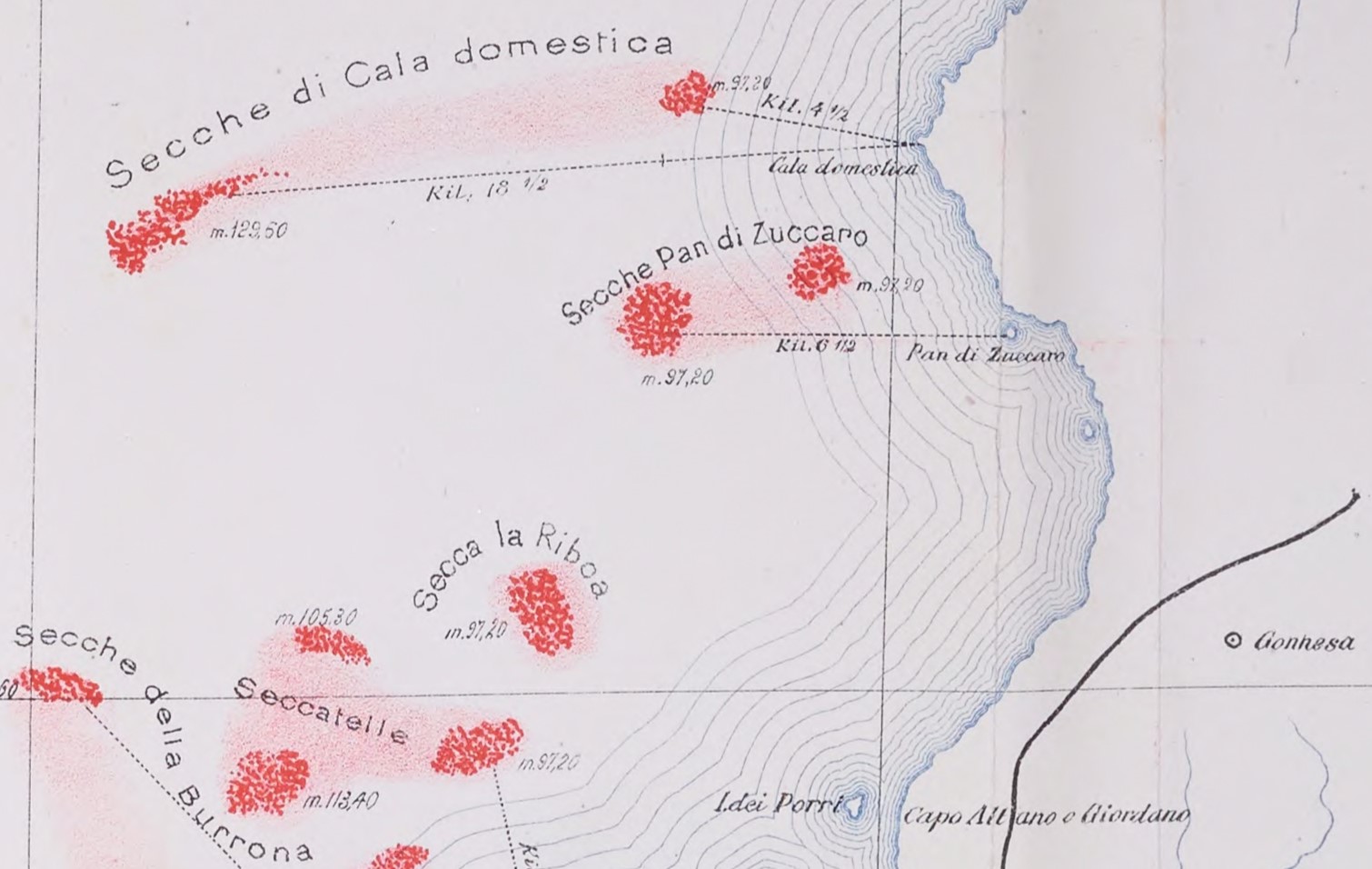

Il corallo nei mari di Porto Paglia

Il corallo nei mari di Porto Paglia Inclusa nella macroarea dell’Arcipelago del Sulcis, l’area di pesca del corallo situata al largo dell’approdo di Porto Paglia inizia ad essere menzionata nella documentazione d’archivio in una forma così puntuale sul finire del XVI secolo. Risale, infatti, al 1599 l’avvio delle attività di pesca in quei mari, in precedenza poco o per nulla frequentati, da parte del mercante-imprenditore Pietro Porta.

Per tutto il Seicento l’area è dunque ampiamente sfruttata, come dimostra la copiosa documentazione rinvenibile presso l’Archivio di Stato di Cagliari, e in particolar modo la lunga serie di atti d’arrendamento dei dritti insistenti su di essa risalenti alla seconda metà del secolo. Numerose sono anche le carte che testimoniano la continua concessione di licenze di pesca in quest’area da parte della Procurazione reale del Regno di Sardegna, come anche i richiami inviati da quest’ultima agli alcaldi della torre di Porto Paglia allo scopo di prevenire possibili atti di contrabbando da parte dei corallatori. Torrieri a cui, inoltre, era spesso richiesto di offrire un adeguato supporto logistico ai pescatori, nella forma di permettere il deposito presso la loro postazione di guardia dell’attrezzatura necessaria alla loro attività e delle provviste per la stagione di pesca.

Nel Settecento si registra poi un ulteriore incremento delle attività di pesca nell’area, spinte dalla vertiginosa crescita del valore del corallo sui mercati internazionali, adopera soprattutto dei corallatori provenienti da Torre del Greco e Santa Margherita ligure ma anche dalle colonie di tabarchini impiantate nelle vicine Carloforte e Calasetta.

La grande pescosità delle acque antistanti Porto Paglia è, in ogni caso, ciclicamente testimoniata sul lungo periodo, come dimostrano la relazione stilata dal professore Corrado Parona per il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio nel 1883 e l’attuale inclusione nelle annuali disposizioni sulla pesca del corallo rosso emanate dalla Regione Sardegna.

-

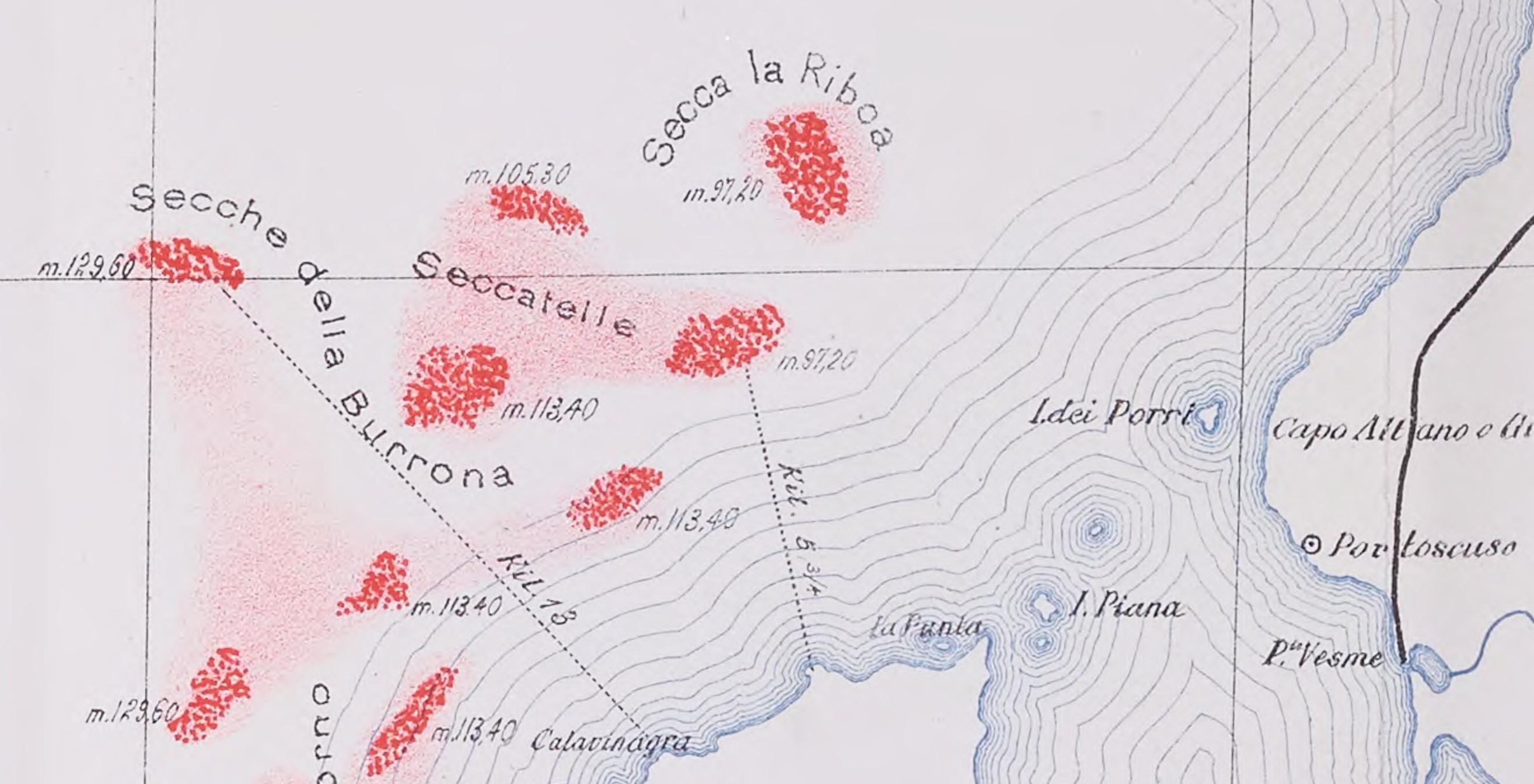

Il corallo nei mari di Portoscuso

Il corallo nei mari di Portoscuso Inclusa nella macroarea dell’Arcipelago del Sulcis, l’area di pesca del corallo situata al largo dell’approdo di Portoscuso inizia ad essere menzionata nella documentazione d’archivio in una forma così puntuale sul finire del XVI secolo. Risale, infatti, al 1599 l’avvio delle attività di pesca in quei mari, in precedenza poco o per nulla frequentati, da parte del mercante-imprenditore Pietro Porta.

Per tutto il Seicento l’area è perciò ampiamente sfruttata, come dimostra la copiosa documentazione rinvenibile presso l’Archivio di Stato di Cagliari, e in particolar modo la lunga serie di atti d’arrendamento dei dritti insistenti su di essa risalenti alla seconda metà del secolo. Numerose sono anche le carte che testimoniano la continua concessione di licenze di pesca in quest’area da parte della Procurazione reale del Regno di Sardegna, come anche i richiami inviati da quest’ultima agli alcaldi della torre di Portoscuso allo scopo di prevenire possibili atti di contrabbando da parte dei corallatori. Torrieri a cui, inoltre, era spesso richiesto di offrire un adeguato supporto logistico ai pescatori, nella forma di permettere il deposito presso la loro postazione di guardia dell’attrezzatura necessaria alla loro attività e delle provviste per la stagione di pesca.

Nel Settecento si registra poi un ulteriore incremento delle attività di pesca nell’area, spinte dalla vertiginosa crescita del valore del corallo sui mercati internazionali, per opera soprattutto dei corallatori provenienti da Torre del Greco e Santa Margherita ligure ma anche dalle colonie di tabarchini impiantate nelle vicine Carloforte e Calasetta.

La grande pescosità delle acque antistanti Portoscuso è, in ogni caso, ciclicamente attestata, come dimostrano la relazione stilata dal professore Corrado Parona per il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio nel 1883 e l’attuale inclusione nelle annuali disposizioni sulla pesca del corallo rosso emanate dalla Regione Sardegna.

-

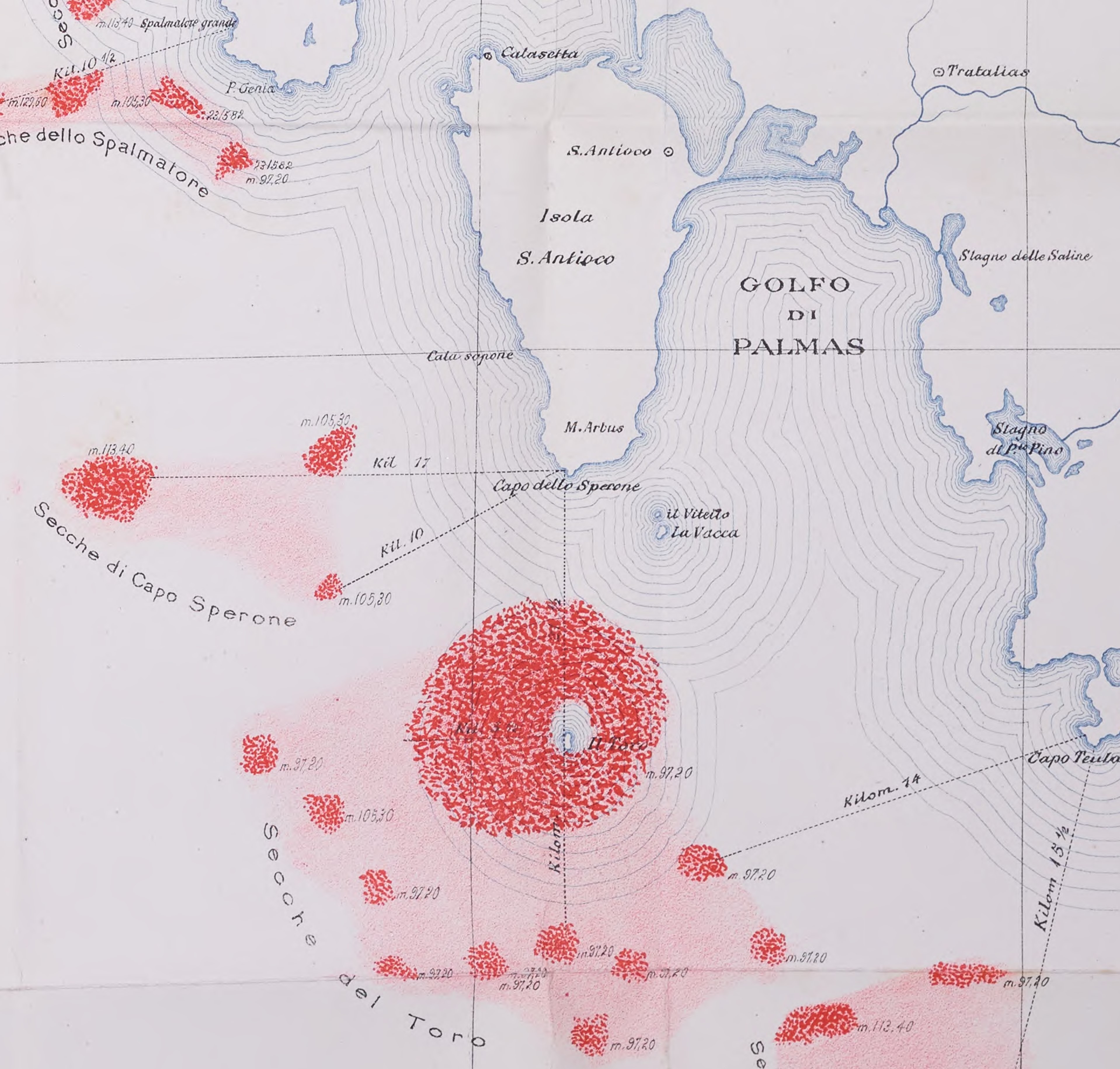

Il corallo nei mari dell’Isola di Sant’Antioco

Il corallo nei mari dell’Isola di Sant’Antioco L’area di pesca del corallo situata intorno all’isola di Sant’Antioco inizia ad essere menzionata nella documentazione d’archivio in forma così puntuale sul finire del XVI secolo. Risale, infatti, al 1599 l’avvio delle attività di pesca in quei mari da parte del mercante-imprenditore Pietro Porta.

Per tutto il Seicento l’area sarà quindi ampiamente sfruttata, come dimostrano le carte testimonianti la continua concessione di licenze di pesca a corallatori provenzali e genovesi da parte della Procurazione reale del Regno di Sardegna, e la lunga serie di atti d’arrendamento dei dritti insistenti su di essa risalenti al periodo 1653-1682.

Spinte dalla vertiginosa crescita del valore del corallo sui mercati internazionali, nel corso del Settecento le attività di pesca nell’area registrano un ulteriore incremento, principalmente ad opera dei corallatori provenienti da Torre del Greco e Santa Margherita ligure ma anche dalle colonie tabarchine di Carloforte e Calasetta.

Nel lungo periodo, la grande pescosità delle acque dell’Isola di Sant’Antioco è in ogni caso testimoniata dal loro inserimento nella relazione stilata dal professore Corrado Parona per il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio nel 1883 e l’attuale inclusione nelle annuali disposizioni sulla pesca del corallo rosso emanate dalla Regione Sardegna.

-

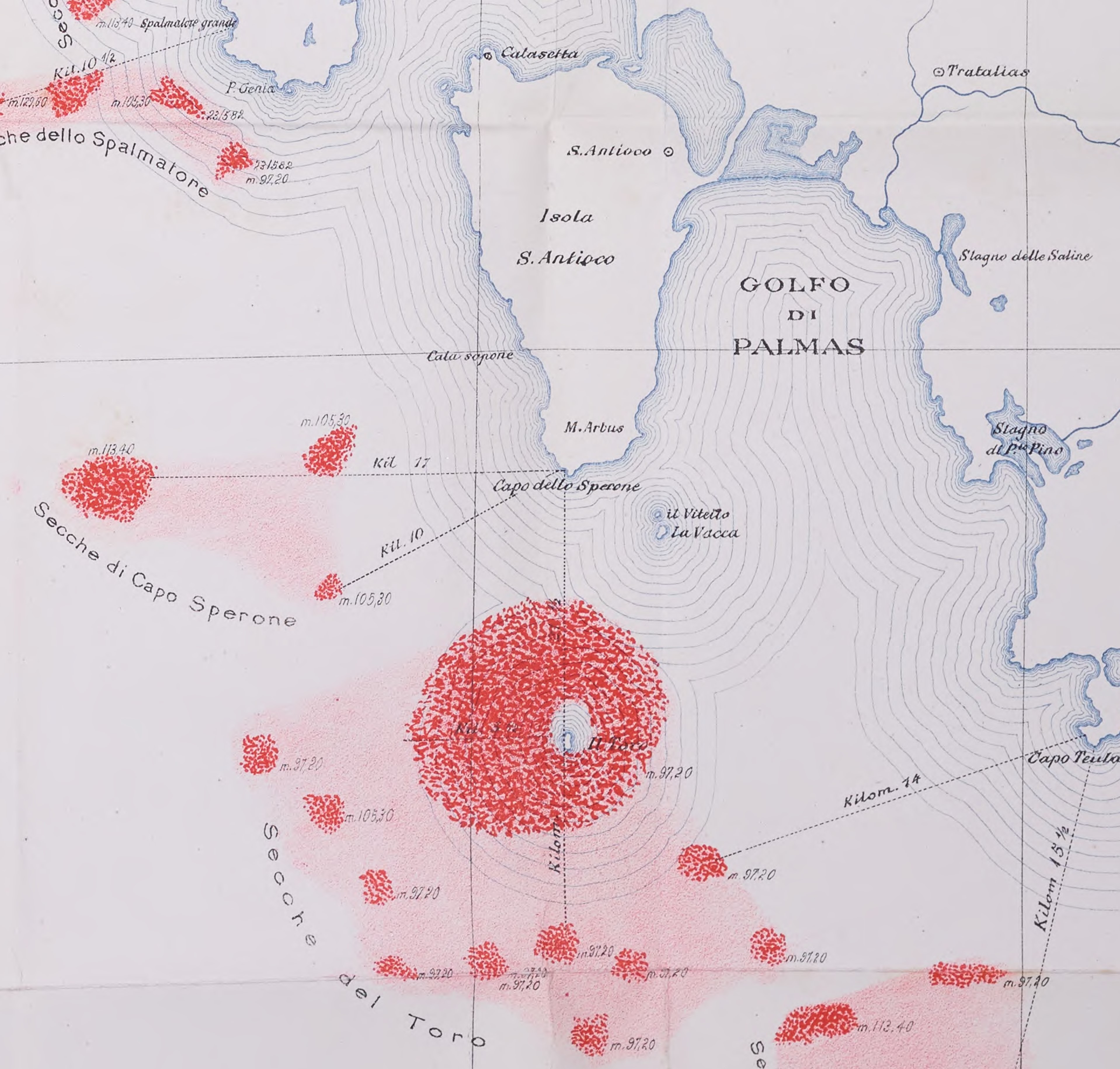

Il corallo intorno all’Isola di San Pietro

Il corallo intorno all’Isola di San Pietro L’area di pesca del corallo situata intorno all’isola di San Pietro inizia ad essere menzionata nella documentazione d’archivio in forma così puntuale sul finire del XVI secolo. Risale, infatti, al 1599 l’avvio delle attività di pesca in quei mari da parte del mercante-imprenditore Pietro Porta.

Per tutto il Seicento l’area sarà quindi ampiamente sfruttata, come dimostrano le carte testimonianti la continua concessione di licenze di pesca a corallatori provenzali e genovesi da parte della Procurazione reale del Regno di Sardegna, e la lunga serie di atti d’arrendamento dei dritti insistenti su di essa risalenti al periodo 1653-1682.

Spinte dalla vertiginosa crescita del valore del corallo sui mercati internazionali, nel corso del Settecento le attività di pesca nell’area registrano un ulteriore incremento, principalmente ad opera dei corallatori provenienti da Torre del Greco e Santa Margherita ligure ma anche dalle colonie tabarchine di Carloforte e Calasetta.

Nel lungo periodo, la grande pescosità delle acque dell’Isola di San Pietro è in ogni caso testimoniata dal loro inserimento nella relazione stilata dal professore Corrado Parona per il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio nel 1883 e l’attuale inclusione nelle annuali disposizioni sulla pesca del corallo rosso emanate dalla Regione Sardegna.

-

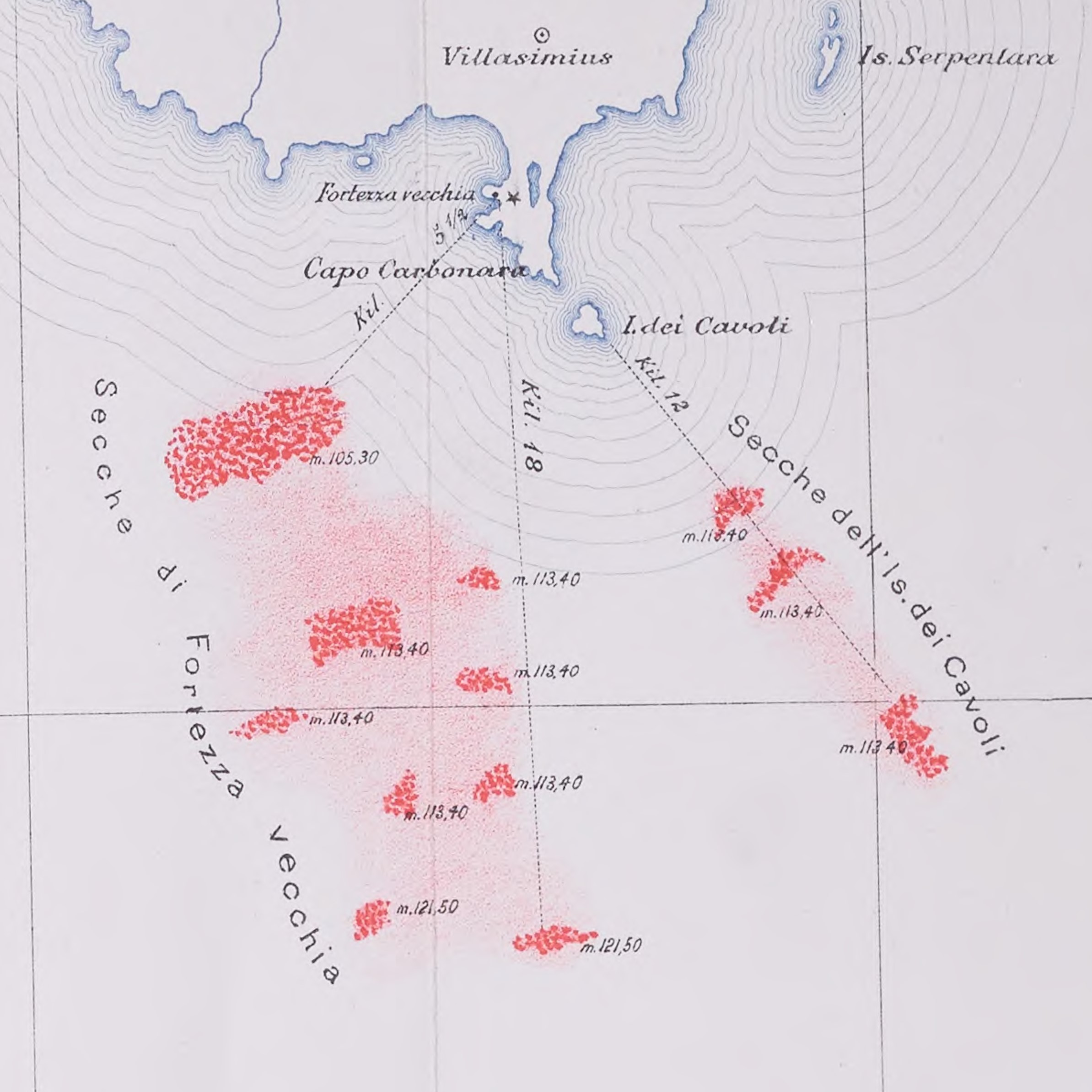

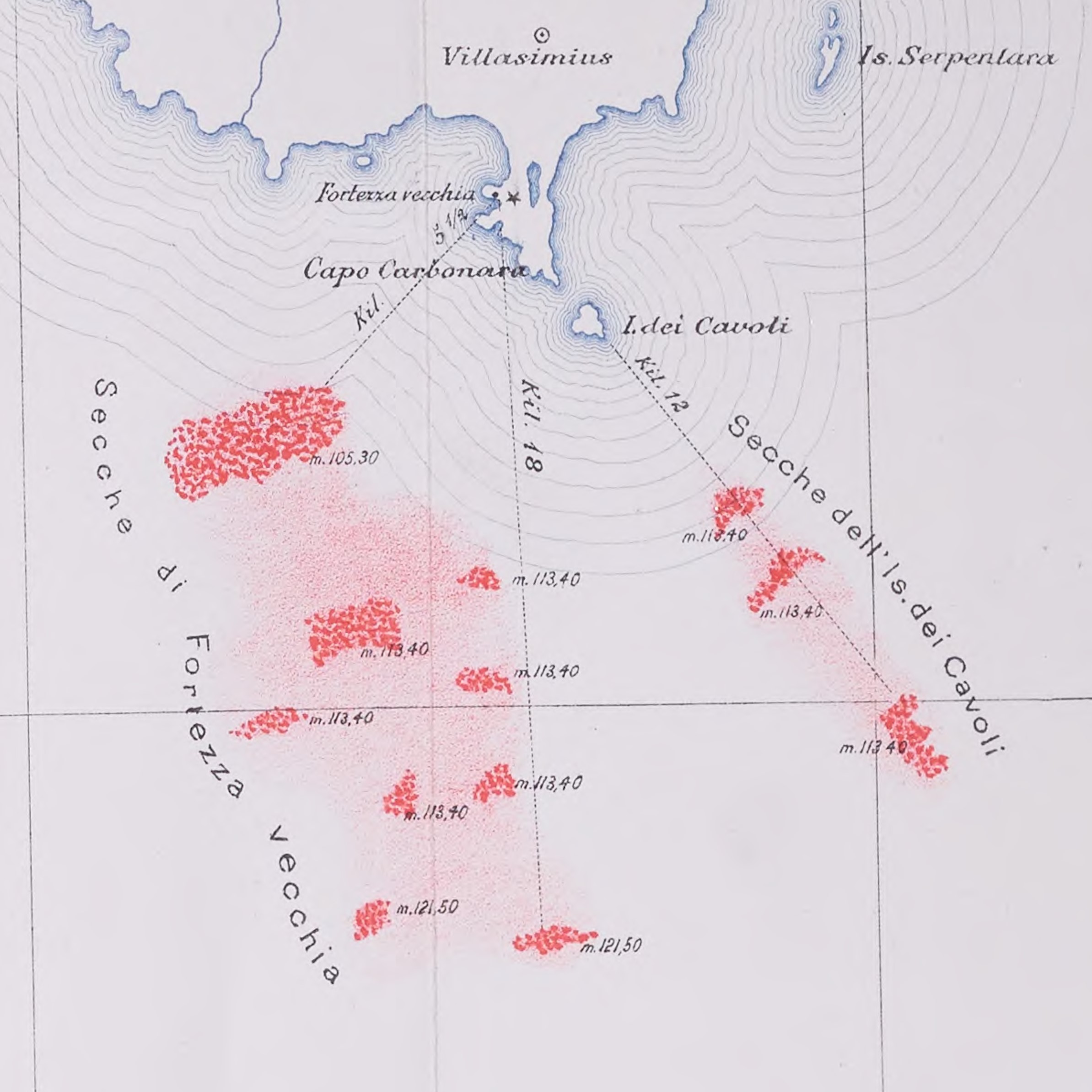

Il corallo nei mari di Capo Carbonara

Il corallo nei mari di Capo Carbonara L’area di pesca del corallo situata intorno al Capo Carbonara, nell’estremità sud-orientale della Sardegna, è tra le prime ad apparire nella documentazione d’archivio in una forma così distinta e puntuale. Il primo riferimento noto, infatti, risale al giugno del 1407, quando la Procurazione reale del Regno di Sardegna dispone che siano pagati 5 fiorini al mese al personale di guardia posto su quel promontorio a difesa delle barche che trasportano derrate alimentari dall’Ogliastra alla città di Cagliari, e di quelle che in quelle acque sono dedite alla pesca del corallo.

Nei primi quattro decenni del XVII secolo sono poi numerose le licenze accordate dal Procuratore reale a patroni di coralline per pescare nell’area sino ad autunno inoltrato e di rifornirsi di viveri e provviste nella città di Cagliari a prezzi fissati per tutto il corso della loro campagna di pesca.

La buona pescosità delle acque di Capo Carbonara è, in ogni caso, ciclicamente testimoniata sul lungo periodo, come dimostrano la relazione stilata dal professore Corrado Parona per il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio nel 1883.

-

Il corallo nei mari del Sarrabus

Il corallo nei mari del Sarrabus L’area di pesca del corallo situata al largo delle coste del Sarrabus inizia ad essere menzionata nella documentazione d’archivio in una forma così puntuale nei primissimi anni del Seicento. Area che risulterà essere ampiamente sfruttata per tutto XVII secolo, come dimostra la lunga serie di atti d’arrendamento dei dritti insistenti su di essa risalenti al periodo 1653-1682, ed anche le licenze accordate dalla Procurazione reale del Regno di Sardegna al mercante genovese Giovanni Antonio Martì per rifornire di biscotto i corallatori lì operanti nel 1612.

-

Il corallo nei mari dell’Ogliastra

Il corallo nei mari dell’Ogliastra L’area di pesca del corallo situata al largo delle coste dell’Ogliastra inizia ad essere menzionata nella documentazione d’archivio in una forma così puntuale nei primissimi anni del Seicento. Il suo sfruttamento sembra tuttavia decollare solamente nel quinto decennio di quel secolo, come dimostra la licenza di pesca accordata dalla Procurazione reale di Sardegna a Baldassare Mortala nel novembre del 1642 e la successiva serie di atti d’arrendamento dei dritti insistenti su di essa risalenti al periodo 1653-1682.

-

Il corallo nei mari di Capo San Marco

Il corallo nei mari di Capo San Marco L’area di pesca del corallo situata intorno al Capo San Marco è menzionata solo di rado in una forma così distinta e puntuale nella documentazione storica. Questo per via, forse, del contemporaneo utilizzo dell’espressione “Mari di Oristano”, per riferirsi a tutta quella parte di costa situata tra Capo Manno e Capo Frasca. Tra le poche testimonianze d’archivio vi sono tuttavia due divieti di pesca emanati nel marzo e nel giugno del 1600 dalla Procurazione reale del Regno di Sardegna per la suddetta area. A queste si aggiunge poi anche l’accordo finanziario perfezionato nel 1605 tra detta magistratura e l’appaltatore dei dritti sul corallo pescato nelle acque della Sardegna occidentale comprese fra Capo Pula e, appunto, Capo San Marco.

Nel lungo periodo, la buona pescosità in quest’area è, in ogni caso, testimoniata dal suo inserimento nella relazione sul corallo rosso in Sardegna stilata dal professore Corrado Parona per il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio nel 1883 e dall’attuale inclusione nelle annuali disposizioni sulla pesca del corallo rosso emanate dalla autorità regionali.

-

Tonnara di Capo Malfatano

Tonnara di Capo Malfatano L'area è stata più volte interessata dalla presenza di tonnare. Quella di Capo Malfatano risale al 1775, quando Antonio Busu riceve la concessione per quindici anni per sé e i suoi eredi di calare una tonnara «ne' mari di Marfetano, o sia sotto la torre di Picinu, dove è tradizione, che già altre volte si calasse una tonnara per conto del Regio Patrimonio». Nel 1774, dopo essersi accordato coi vicini Antonio Busu e Giacomo Massa, Francesco Navarro riceve la concessione di calare una tonnara nel tratto di mare «che comincia dalla torre di Picini, e s’estende fino alla torre di San Macario di Pula».

-

Tonnara di Capo Mannu

Tonnara di Capo Mannu La tonnara di Capo Mannu viene impiantata nel 1773, quando Giacomo Massa, cagliaritano, riceve per sé e i suoi eredi la concessione di calare una o più tonnare «in Capo Mannu, anzi dalla punta del Peloso, sin a Capo San Marco ed isolotti».

-

Tonnara del Peloso

Tonnara del Peloso È del 1731 la lite fra il Regio Fisco e don Pietro Vivaldi, il quale si oppone alla calata delle tonnare del Peloso e di Scala Salis, nel distretto della tonnara di Santa Caterina, di sua proprietà, secondo il beneficio concesso nel 1654 al marchese Girolamo Vivaldi di poter negare la calata di nuove tonnare entro le 30 miglia dalle sei tonnare a lui intestate. Il Fisco stabilisce che il veto del Marchese è illegittimo in quanto le due tonnare oggetto del contenzioso non causano alcun disturbo all’attività di pesca delle tonnare del Vivaldi.

-

Tonnara di Scala Salis

Tonnara di Scala Salis È del 1731 la lite fra il Regio Fisco e don Pietro Vivaldi, il quale si oppone alla calata delle tonnare del Peloso e di Scala Salis, nel distretto della tonnara di Santa Caterina, di sua proprietà, secondo il beneficio concesso nel 1654 al marchese Girolamo Vivaldi di poter negare la calata di nuove tonnare entro le 30 miglia dalle sei tonnare a lui intestate. Il Fisco stabilisce che il veto del Marchese è illegittimo in quanto le due tonnare oggetto del contenzioso non causano alcun disturbo all’attività di pesca delle tonnare del Vivaldi.

-

Tonnara dell’isola della Vacca

Tonnara dell’isola della Vacca Una tonnara nei mari dell'isola della Vacca viene impitantata probabilmente nel 1773, quando il cagliaritano Giacomo Massa riceve l’approvazione regia per la calata di una o più tonnare, sia di corso che di ritorno, «dalla punta della Vacca dell’isola di Sant’Antioco Golfo di Palmas, sin al capo Tavolara (Teulara, Teulada)».

-

Tonnara di Vignola

Tonnara di Vignola La tonnara di Vignola è concessa in perpetuo a Girolamo Vivaldi nel 1654 con diploma di Filippo IV. Risulta in seguito in concessione al marchese Giuseppe Maria Vivaldi, erede di Girolamo, ma non ancora calata per i troppi costi e l’incertezza del profitto.

-

Tonnara di Cala Agustina

Tonnara di Cala Agustina La tonnara di Cala Agustina viene concessa in perpetuo a Girolamo Vivaldi nel 1654 con diploma di Filippo IV.

-

Tonnara Saline

Tonnara Saline La tonnara Saline è concessa in perpetuo a Girolamo Vivaldi nel 1654 con diploma di Filippo IV. Passa quindi in concessione al marchese Giuseppe Maria Vivaldi, erede di Girolamo, già proprietario.

-

Tonnara dell’isola Piana

Tonnara dell’isola Piana Si ha notizia di una tonnara nell'isola Piana dal 1698, quando il negoziante Giuseppe Cavassa riceve la concessione di calare una tonnara per il tempo di dieci anni, dalla punta dell’isola Piana alle isole del Toro e della Vacca, in contraddittorio con don Francesco Genoves e don Giuseppe Maria Vivaldi, già possessori rispettivamente delle tonnare di Portoscuso e Portopaglia. La tonnara viene in seguito acquistata da Bernardino Pes, marchese di Villamarina.

-

Tonnara di Santa Caterina di Pittinuri

Tonnara di Santa Caterina di Pittinuri La facoltà di calare una tonnara nei mari di Santa Caterina di Pittinuri è concessa in perpetuo a Girolamo Vivaldi nel 1654 con diploma di Filippo IV, ma la tonnara non verrà impiantata almeno sino al passaggio della concessione al marchese Giuseppe Maria Vivaldi, erede di Girolamo.

-

Tonnara di Porto Paglia

Tonnara di Porto Paglia La tonnara di Porto Paglia è concessa a Nicolao Pintor nel 1595.

In seguito a pubblica grida e relativa asta del 4 luglio 1602, la tonnara venne presa in appalto dal mercante cagliaritano Pietro Porta.

Il 26 maggio 1607 Porta la cedette con tutti i diritti e obblighi a Francesco Mallo, altro genovese residente a Cagliari, che la conservò fino al 1624, quando dovette passarla al genovese Antonio Pallero.

Nel 1630, dopo varie vicissitudini, la tonnara viene acquistata insieme a quella di Porto Scuso da Benedetto Nater

Nel 1654 è tra le sei tonnare cedute in perpetuo a Girolamo Vivaldi con diploma di Filippo IV.

Il 14 gennaio 1655 successivo venne venduta a don Alfonso Brunengo.

-

Tonnara di Funtanazza

Tonnara di Funtanazza L'impianto della tonnara di Funtanazza risale al 1774, quando don Francesco Lostia, cagliaritano, chiede la concessione a titolo ereditario di una nuova tonnara, da calare a sue spese, «ne’ mari adiacenti ai salti, e territori della villa d’Arbus, nel luogo denominato Funtana Giaza».

-

Tonnara di Flumentorgiu

Tonnara di Flumentorgiu La tonnara di Flumentorgiu, data in concessione al marchese Giuseppe Maria Vivaldi, erede di Girolamo, non è mai stata calata. Passa quindi alla famiglia Cavassa, e nel 1740 Antonio Cavassa ne richiede l’infeudazione perché già in concessione al padre Giuseppe e da ormai trent’anni inutilizzata, aggiungendo di voler mantenervi anche otto coralline di pesca.

Non deve essersene fatto nulla se Giovanni Cesare Baille, in società col fu Giuseppe Callamand, afferma che la tonnara «dicha de Formentorgiu sita en mare de Arbus, y cabo de la frasca», abbandonata da più di 50 anni dai precedenti arrendatori, è stata calata per la prima volta nel 1765.

-

Tonnara dell’isola di San Pietro

Tonnara dell’isola di San Pietro La presenza di tonnare nei mari dell'isola di San Pietro è piuttosto precoce. Nel 1614 Francesco Antonio DeDonna e Pietro Bonfante, negozianti di Cagliari, ricevevano la facoltà di calare tonnare dal canale di Trincha sino a tutto il litorale dell’isola di San Pietro. Le stesse tonnare son state poi vendute nel 1654 a Girolamo Vivaldi.

-

Tonnara di Portoscuso

Tonnara di Portoscuso La tonnara di Portoscuso viene concessa per la prima volta nel 1594 al mercante Stefano Satta y Guenza per dieci anni. Nel 1614 venne concessa a Francesco Antonio de Donna e Pietro Bonfant. Venne infine ceduta in perpetuo a Girolamo Vivaldi nel 1654 con diploma di Filippo IV. Nel 1680 è concessa con privilegio di Carlo II a don Antonio Genoves assieme al titolo di barone di Portoscuso. A Bernardo Genoves, marchese della Guardia e duca di S.Pietro, è concesso nel 1745 il 3% sul prodotto della pesca. Più avanti, nel 1777, il Regio Fisco valuta un progetto di riscatto della tonnara, l’unica fra le sei alienate dal Regio Patrimonio ad essere stata concessa con diritto di riscatto perpetuo, ceduto con Regio Diploma nel 1680 al Vivaldi; il parere dell’Intendenza Generale è inequivocabile: benché l’istanza del Fisco si basi su pretese condivisibili, non è possibile riscattare la tonnara a meno di violare i patti di osservanza delle leggi e consuetudini del Regno firmati col Patto di Londra al momento dell'acquisizione del titolo da parte dei Savoia.

-

Tonnara di Capo Pecora

Tonnara di Capo Pecora La tonnara di Capo Pecora è considerata la seconda più redditizia dell’isola dopo quella di Portoscuso. Nel 1725 il mercante Pietro Giovanni Merello ne chiede la concessione per dieci anni in sostituzione di Giuseppe Cavassa, precedente concessionario (dal 1696) appena deceduto. Il Cavassa aveva ricevuto la tonnara nonostante venisse osteggiato da don Antonio Genoves e Domenico Brunengo, concessionari rispettivamente delle tonnare di Portopaglia e Portoscuso di proprietà del marchese Vivaldi.

-

Tonnara di Capo Galera

Tonnara di Capo Galera La facoltà di calare una tonnara a Capo Galera viene concessa nel 1760 a Santino Balero, mercante in Alghero, il quale riceve anche un pezzo di terreno «distante un tiro di fucile dalla torre situata nel soprariferito sito» per stabilirvi i magazzini, le case e le baracche per il ricovero delle persone impiegate nella tonnara e per conservarvi gli attrezzi e il pescato.

-

Tonnara di Capo Carbonara

Tonnara di Capo Carbonara Secondo la ricostruzione dello storico Giuseppe Doneddu, quella di Carbonara fu la prima tonnara "moderna", cioè dotata di camere, coda e codardo, ad essere stata calata nel Regno di Sardegna.

Di poco successiva è la tonnara di Pula.

L'impianto a Carbonara, risalente al 1590, avvenne grazie al trasporto dal regno di Sicilia in quello di Sardegna di maestranze specializzate e materiali.

Il trasferimento fu finanziato dalla Monarchia Spagnola, nell'intento di incrementare la redditività della Sardegna anche a beneficio delle casse regie.

L'area venne scelta probabilmente per la presenza di un'allora già antica fortificazione costiera utilizzata come protezione per i tonnaroti nei confronti di possibili attacchi dal mare.

-

Tonnara di Trabuccato

Tonnara di Trabuccato La tonnara di Trabuccato risale all'epoca spagnola, quando il marchese Girolamo Vivaldi, imprenditore ligure, riceve nel 1654 il privilegio di calare tonnara nei mari di Sassari; nel 1738 don Giuseppe Vivaldi, suo discendente, fa ricorso contro l’affittamento per 15 anni della tonnara al negoziante Giacomo Musso, in ragione del privilegio già concesso al marchese Girolamo. Ancora nel 1774 il cagliaritano Agostino Rapallo, residente a Carloforte, domanda la possibilità di calare una tonnara «nel luogo detto il Trabuccato, ove trovasi una torre di tal nome». La richiesta è osteggiata da don Pietro Giuseppe Vivaldi, proprietario della vicina tonnara delle Saline.

-

Concesión de patentes de corso a Joan Pere Majala y Yaud Saba

Presencia de corsarios en los mares de Cerdeña y envío de barcos para obtener información

-

Concesión de patente de corso a Bernard de Beltran

Acción informativa del patron Bernard de Beltran en los mares de Sant Antiguo, San Pedro y Oristan para conocer los movimientos de una armada turco-berberisca

-

Concesión de patente de corso a Paulo Pilicato, a Fabrissio Carcagnolo y a Blas Llauger

Ofrecimiento de Paulo Pilicato, Fabrissio Carcagnolo y Blas Llauger para defender el reino de los corsarios que están en la isla de San Pedro, que son dos galeotas de moros con intento de capturar cristianos, y condiciones establecidas para la concesión d

-

Concesión de patente de corso a Blas Llauger Franses

Ofrecimiento de Blas Llauger Franses para defender el reino de los corsarios y condiciones establecidas para la concesión de la licencia de corso

-

Concesión de patente de corso a Francisco Benavente

Ofrecimiento de Francisco Benavente para defender el reino de los corsarios y condiciones establecidas para la concesión de la licencia de corso

-

Concesión de patente de corso a Paulo Pilicato

Ofrecimiento de Paulo Pilicato para para defender el reino de los corsarios y condiciones establecidas para la concesión de la licencia de corso

-

Concesión de patente de corso a Rafael Ballester y a Fabrisio Carcagnolo

Ofrecimiento de Rafael Ballester y Fabrisio Carcagnolo para defender el reino de los corsarios y condiciones establecidas para la concesión de la licencia de corso

-

Concesión de patente de corso al capitán Belardo

Oferta del capitán Belardo para defender el reino de los ataques corsarios y condiciones establecidas para la concesión de la licencia de corso

-

Pago a Baptista Ajirent por captuar un navio corsario

Recompensa a Baptista Ajirent por llevar un navío naufragado de moros en Sant Antioco y San Pedro

-

Concesión de patente de corso a Paulo Pilicato

Estado general de ataques en el reino, oferta de Paulo Pilicato para defender el reino y condiciones dadas para la concesión de patente de corso

-

Ordine di Filippo III per proteggere le sue navi da pirati e corsari

Ordine di Filippo III per proteggere le sue navi da pirati e corsari Relación de privilegios otorgados a quien quiera armar en para la defensa del reino sus navíos

-

Concesión de patente de corso a un armador anónimo con una tartana y una galeota

Ofrecimiento de tartana bien equipada para la defensa del reino y privilegios que se le conceden.

-

Concesión de patente de corso a Andreu de Lorca y Joan Baptista de Benedeti

Propuesta de Andreu de Lorca y Joan Baptista de Benedeti para defender el reino, y privilegios que se le conceden.

-

Risoluzione del Consiglio del Real Patrimonio in seguito alla Real Ordenanza del 1615

Risoluzione del Consiglio del Real Patrimonio in seguito alla Real Ordenanza del 1615 Il documento offre uno stato generale degli attacchi al re e delle licenze per la navigazione e la difesa

-

Concesión de patente de corso a Andrea de Lorca y a Joanet Algares

Noticia de presencia corsaria en Isla de San Pedro y Sant Antioco y envío de Andrea de Lorca y Joanet Algares para su defensa

-

Concesión de patente de corso a Paulo Pilicato

Describe las condiciones que se le dan a Paulo Pilicato en su patente de corso para salir con su navío para defender el reino

-

Concesión de patente de corso a Andreu de Lorca

Cuenta los servicios del patron Andreu de Lorca, y describe las condiciones de la licencia para poder andar en corso

-

Concesión de patente de corso a Baptista Brumeo y a Damian Domingo

Describe la intención de partir de Baptista Brumeo y Damian Domingo a capturar a unos corsarios musulmanes, y describe las condiciones dadas en la licencia de corso

-

Montresta. Carta reale di fondazione

Montresta. Carta reale di fondazione Carta reale con cui Carlo Emanuele III re di Sardegna disciplina la fondazione della colonia greco-cattolica di San Cristoforo di Montresta

-

Tribunale del Reale Consolato di Mare (Sassari)

Tribunale del Reale Consolato di Mare (Sassari) Il Tribunale del Reale Consolato del Mare fu istituito da Carlo Emanuele III, con regio editto del 30 agosto 1770.

Questo Consolato giudicava sulle cause di commercio. Tale magistratura aveva due sedi: a Cagliari e a Sassari. Il Tribunale del Reale Consolato avente sede a Sassari, veniva chiamato anche Magistrato del Regio Consolato di terra e di mare.

Nella città di Sassari, operava attraverso un collegio composto da tre giudici ( l’assessore civile della Regia Governazione e due assessori) e due consoli, in grado di dare supporto tecnico ai giudici, scelti tra i principali negozianti.

Il Tribunale del Regio Consolato di Mare era composto da: un Reggente la Reale Governazione, due assessori della Reale Governazione che svolgevano il ruolo di congiudici; due consoli, di nomina viceregia, che dovevano obbligatoriamente essere dei negozianti; un segretario avente il compito di custodire e tenere in ordine l’archivio e i registri in cui erano contenute tutte le cause; e un usciere.

Dato che la magistratura era la stessa, anche nella sede sassarese del Tribunale ci si occupava delle stesse materie delle sede di Cagliari:

- cause riguardanti il commercio marittimo;

- cause riguardanti il pagamento dei salari dei marinai o del pagamento delle navi;

- cause riguardanti naufragi o qualsiasi incidente che coinvolga una nave mercantile;

- aveva giurisdizione sulle liti che insorgevano sulle costruzioni di navi mercantili, sugli armamenti e sull’equipaggio;

- i casi di prestiti, di noli e getti;

- dei controlli dei libri contabili;

- delle lettere di cambio e delle assicurazioni;

- i casi di fallimento di attività commerciali;

- il controllo delle fabbriche e delle manifatture.

Il Consolato del Mare non aveva però alcuna giurisdizione nei casi di contrabbando e di pirateria, dato che di ciò si occupava la Capitania Generale.

Una volta che il Tribunale aveva dato la sua sentenza nella causa, non era consentito fare appello contro la sentenza. Era consentita invece la supplica, però solo nei casi in cui la cifra in ballo fosse superiore ai 100 scudi.

Non si ha alcuna certezza sulla data della soppressione di questa magistratura anche se è probabile che fu soppressa nel 1848 (data della Perfetta Fusione e data della soppressione del Consolato di Nizza).

-

Tribunale del Reale Consolato di Mare (Cagliari)

Tribunale del Reale Consolato di Mare (Cagliari) Il Tribunale del Reale Consolato del Mare fu istituito da Carlo Emanuele III, con regio editto del 30 agosto 1770.

Il Consolato giudicava sulle cause di commercio. La magistratura aveva due sedi: una a Cagliari e una a Sassari.

Il Consolato operava attraverso un collegio di tre giudici.

A Cagliari erano il Reggente la Regia Cancelleria e due giudici della Reale Udienza. Si aggiungevano due consoli, scelti tra i principali negozianti, per supporto tecnico ai giudici.

Facevano poi parte dell'ufficio un segretario, col compito di custodire e tenere in ordine l’archivio e i registri delle cause, e un usciere.

Il Tribunale si occupava delle cause su

- commercio marittimo non solo tra negozianti, ma anche tra nobili che non potevano richiedere o avvalersi di nessun tipo di privilegio;

- il pagamento dei salari dei marinai o del pagamento delle navi;

- naufragi o incidenti su navi mercantile.

Il tribunale aveva giurisdizione su

- liti che insorgevano per costruzioni di navi mercantili, armamenti ed equipaggio;

- prestiti, noli e getti;

- controlli dei libri contabili;

- lettere di cambio e assicurazioni;

- fallimento di attività commerciali

- fabbriche e manifatture.

Il Consolato del Mare non aveva giurisdizione su contrabbando e corso marittimo, di competenza della Capitania Generale.

Non era consentito appello avverso le sentenze del Tribunale. Era consentita la supplica, per vertenze di valore superiore ai 100 scudi.

Il Tribunale del Regio Consolato di Mare di Sardegna era molto simile al Consolato del Mare di Nizza.

Rispetto ai consolati di tradizione iberica e italiana ci sono alcune differenze. Il Tribunale sardo non si occupava della manutenzione dei porti sui quali aveva giurisdizione come accadeva invece a Valencia e Pisa; non aveva il compito di costituire le flotte e gli equipaggi, contrariamente a Firenze e Maiorca; non aveva giurisdizione nei casi di corsa contrariamente ai Consolati di Malta, Messina o a quelli spagnoli; erano presenti esperti di diritto come i notai, fatto non previsto nei Tribunali spagnoli.

Non era previsto in nessun caso l’appello alle sentenze, ma era possibile chiedere una supplica al reggente che poteva decidere se revisionare il processo.

Non si ha certezza sulla data della soppressione di questa magistratura anche se è probabile che sia avvenuta nel 1848 con la Perfetta Fusione. I documenti conservati nell’Archivio di Stato di Cagliari coprono un arco cronologico che spazia dal 1812 al 1848.

-

Consolato del Mare di Nizza

Consolato del Mare di Nizza Il Consolato del Mare di Nizza fu creato il 1° gennaio 1613. Era composto da due magistrati professionisti e competenti non solo in materia di porti franchi, ma anche in tutte le questioni marittime in generale. I magistrati del Consolato del Mare giudicavano senza appello se l'interesse della causa non superava i 500 scudi d'oro; al di sopra di tale somma, il ricorso poteva essere presentato al Senato di Torino, poi, dopo il 1614, a quello neo-costituito di Nizza. Il 26 marzo 1626, a seguito della fusione col Tribunale Commerciale, il Consolato del Mare andò incontro ad alcuni cambiamenti.

Il nuovo consolato era composto da tre giudici professionisti, uno dei quali era scelto tra i consiglieri di Stato, l'altro tra i senatori, il terzo tra i revisori dei della Camera dei Conti, e due consoli eletti dalla comunità dei mercanti e chiamati a sedersi con voto deliberativo ogni qual volta vi fosse una questione di pratiche commerciali.

Un'ulteriore riforma del 18 novembre 1626 aggiunse un avvocato fiscale e un procuratore commerciale all’interno della nuova magistratura. Inizialmente, era possibile ricorrere in appello al Senato di Nizza contro le sentenze del Consolato di Mare, ma questo privilegio venne abrogato nel 1701.

Ciò avvenne per rendere più snella la procedura, dato che il Consolato, come tribunale marittimo, doveva necessariamente emettere le sentenze il più rapidamente possibile. Il Senato poteva essere coinvolto soltanto nel caso in cui la corte avesse dovuto pronunciarsi su casi penali che potessero portare a una condanna a morte o alla galera. In quel caso il numero dei giudici veniva aumentato a cinque grazie all’aggiunta di due senatori, e la sentenza doveva essere eseguita dopo la deliberazione conforme del Senato.

Nel 1729, con le “Leggi e Costituzioni di Sua Maestà”, venne posto l’accento sulle tre funzioni principali che doveva esercitare il Consolato: il ruolo istituzionale, la sua funzione di polizia economica e il ruolo nello sviluppo economico locale.

Il Consolato era, quindi, una giurisdizione ed era competente indipendentemente dalle altre giurisdizioni o magistrati, di tutti i processi relativi a cambi, merci e altre cose che riguardano il commercio non solo tra commercianti, ma anche tra questi e altre persone o i loro eredi senza poter desistere dalla sua giurisdizione o ricorrere ad un altro tribunale nelle suddette materie.

Le sentenze da esso deliberate, continuavano a non essere appellabili. Esercitava la funzione di polizia economica e del lavoro attraverso l’ispezione di fabbriche e manifatture che potevano essere d’interesse per il commercio ed avevano il compito di sanzionare chi non rispettava le regole. Infine, per quanto riguarda lo sviluppo economico, il consolato era obbligato a suggerire i mezzi che riteneva opportuni per far prosperare e incrementare il commercio.

Bisogna anche aggiungere che il nuovo Consolato era anche una giurisdizione fiscale, dato che si occupava dei dazi e dei “dritti” nel porto franco di Nizza e Villafranca. Con l’editto del 16 luglio 1750, le competenze del Consolato continuarono ad ampliarsi, potendo intervenire anche in questioni internazionali: procedimenti giudiziari in mare, catture, difficoltà relative all'exequatur dei consoli stranieri, applicazione del diritto d'asilo, estradizioni. In questo editto, venne fatta una specifica modifica per quanto riguarda gli appelli.

Infatti l’articolo 7 rinnovava, ancora una volta, in modo inequivocabile l'impossibilità di ricorrere in appello le sentenze del Consolato se non rivolgendosi al Principe. In questo modo, veniva riconosciuta con massima chiarezza la natura sovrana della giurisdizione. Ciò mette in evidenza come questa magistratura fosse sempre controllata dal governo centrale.

Questo controllo era anche sottolineato dal fatto che il personale del Consolato veniva rinnovato continuamente e molto raramente i giudici o i presidenti rimanevano in carica per più di una decina di anni. Il Consolato del Mare non poteva tuttavia essere considerato un mero agente del potere centrale: la sua autonomia appare per molti aspetti abbastanza forte da far ritenere che avesse i mezzi per avere un peso sullo sviluppo dell'economia locale, sia attraverso i suoi interventi in materia di tutela, sia attraverso lo sviluppo di una giurisprudenza commerciale favorevole.

L’istituzione funzionò in questo modo fino alla rivoluzione francese. L’annessione della Contea di Nizza da parte dei rivoluzionari francesi, nel settembre 1792, mise fine a questa istituzione commerciale. I francesi allestirono un nuovo tribunale, il Tribunale del Commercio, composto da giudici commercianti eletti che applicavano il diritto francese. Alla caduta dell’impero francese, i Savoia procedettero a ristabilire il Consolato del Mare e il porto franco nel loro stato pre-rivoluzionario.

Gli unici due cambiamenti degni di nota furono due: la giurisdizione del Consolato fu estesa a una parte del territorio genovese annesso nel 1814 ai Savoia e il Consolato di Nizza divenne giudice d’appello del Tribunale commerciale di Sanremo e del Consiglio giustizia di Oneglia. L’inizio della fine del Consolato arrivò nel 1848, anno della promulgazione dello Statuto Albertino, quando i privilegi economici di Nizza vennero smantellati uno ad uno.. Fu la promulgazione del Codice di procedura civile nel 1854 a dare il colpo di grazia alla vecchia istituzione consolare, dato che il suo funzionamento contraddiceva il nuovo codice su troppi punti. Il 19 marzo 1855, il Consolato del Mare di Nizza venne soppresso.

-

Tribunale Commerciale e Marittimo

Tribunale Commerciale e Marittimo Il Tribunale Commerciale e Marittimo fu istituito a Trieste nel 1812 dalle autorità francesi durante la loro occupazione della città nell'ambito della Campagna d'Italia. Il Tribunale aveva competenza su tutto ciò che riguardava il commercio. Nel 1828 le materie di competenza furono diminuite, deferendone parte alle autorità politiche. Sopravvissuto anche dopo la nascita dello stato unitario italiano, cessò l’attività nel 1929.

-

Consolato del Mare di Ancona

Consolato del Mare di Ancona Il Consolato del Mare di Ancona, fu fondato nel Quattrocento dai catalani, più specificatamente dal cardinale Albornoz. Il Consolato si occupava di tutte le questioni attinenti il commercio e la navigazione.

Ad Ancona, già prima della fondazione del Consolato da parte dei catalani, vi erano degli statuti che regolavano il commercio marittimo della città.

A partire dal XII secolo furono emanati una serie di statuti, redatti in volgare e divisi in “statuti del mare”, del “terzenale” che contenevano esclusivamente norme amministrative intese a tutelare il porto e l'arsenale di Ancona, e in quelli della Dogana, che contenevano norme a tutela delle franchigie doganali e dalle evasioni dal pagamento dei dazi.

Di questi statuti è rimasta una copia risalente al 1397 contenuta in un codice cartaceo dell'archivio comunale di Ancona da parte di «ser Salvestro cancelliero del nostro magnifico comune di Ancona», scritto in volgare (ciò non esclude l'esistenza di uno più antico scritto in latino) nel quale è possibile notare l'influenza straniera e più precisamente del Consolato del mare.

Col titolo ordo, consuetudo et jus varea secundum Anconitanos, si fa invece riferimento allo statuto di Ancona risalente alla seconda metà del XIV secolo. Lo statuto dettava le norme per il regolamento dell'avaria, la contribuzione, il getto delle merci.

-

Magistrato dei Conservatori del Mare di Genova

Magistrato dei Conservatori del Mare di Genova L’Officium Gazarie era una magistratura speciale costituita a Genova nel 1313, avente il compio di legiferare e mantenere il controllo giudiziario sulla navigazione per l'Oriente e il mar Nero, il Mediterraneo occidentale e l'Atlantico e di provvedere all'organizzazione degli insediamenti commerciali in Crimea. Tutte le norme emanate da questa magistratura furono riunite dal doge Simone Boccanegra nel 1340 in un unico corpus.

Attraverso questo è possibile risalire ai compiti specifici dell’Officium Gazarie come valutare le capacità di carico delle navi, controllare l’armamento a bordo, l’equipaggio, gli obblighi del capitano, dare disposizioni sulla navigazione in carovana lungo le rotte d’Oriente e d’Occidente, verificare che fossero rispettate le norme per l’organizzazione e occuparsi delle colonie nell’Egeo e nel mar Nero. L’Officium Gazarie venne soppresso nel 1498. L’Officium Maris sostituì l’Officium Gazarie a partire dal 1498.

Questa magistratura genovese si occupava della sicurezza della flotta mercantile genovese, controllando le navi che partivano dal porto di Genova e organizzando quando necessario un servizio di polizia marittima. Per le navi in partenza venivano riscosse le imposte di uscita. L’Officium prestava particolare attenzione nei confronti degli equipaggi, alla loro composizione e alle vertenze interne che potevano nascere. Il personale era costituito da quattro ufficiali che probabilmente venivano eletti annualmente dal Consiglio degli anziani, vi erano anche due notai e un usciere. La Magistratura venne soppressa nel 1528. Nello stanno anno, sempre a Genova, venne creato il Magistrato dei Conservatori del Mare.

Questa magistratura, consolidò definitivamente la sua presenza ed il suo funzionamento all’interno dell’assetto istituzionale della Repubblica di Genova solamente con la legge del 26 marzo 1602. Il Magistrato era composto da cinque membri tutti appartenenti al patriziato genovese, eletti dai due Collegi e dal Minor Consiglio con tre quinti dei suffragi favorevoli. I membri della magistratura rimanevano in carica venti mesi ed erano rinnovati uno ogni quadrimestre, non potendo più essere eletti nello stesso ruolo per tre anni. Il Magistrato dei Conservatori del Mare fu preposto a disciplinare tutto il settore dell’armamento marittimo: dalle visite alle navi in partenza da Genova, alle nomine dei capitani, dal controllo sugli equipaggi, fino alla regolamentazione relativa ai finanziamenti al settore (cambi marittimi, ecc.), e poi ancora dalla gestione degli ancoraggi nel porto di Genova, fino al servizio di pilotaggio.

Aveva il compito di dare il permesso di partenza alle navi dal porto di Genova; aveva il controllo delle costruzioni navali, delle gomene ed altri attrezzi da impiegarsi a bordo; riscuoteva la tassa dovuta al momento della partenza dal porto di Genova da ogni nave di portata superiore alle cento salme; dava gli ordini per la salvezza delle navi e delle merci in caso di rischio. Infine, aveva la facoltà di giudicare tutte le controversie civili e criminali riguardanti i patroni, gli armatori, i marinai e i mercanti; per le loro sentenze non esisteva alcun tipo di appello. Tutta la materia di cui si occupava questa magistratura era regolata dal corpus di leggi del Consolato del Mare. La magistratura cessò di esistere nel 1798, due anni prima della conquista di Genova da parte della Francia.

-

Consules Mercatorum di Venezia

Consules Mercatorum di Venezia La magistratura dei Consules Mercatorum fu istituita a Venezia nel 1228. Aveva il compito di assolvere gli incarichi connessi al commercio. Compito principale dei consules era il controllo sull'attività commerciale.

La magistratura era inizialmente composta da tre consoli, poi aumentati a cinque a partire dal 1423, per poi tornare a tre.

Nel secolo XIII l'incarico dei consules era di sovrintendente della marina mercantile veneziana e di sanzionare le contravvenzioni commesse in quel settore, soprattutto il sovraccarico delle navi, le partenze in scadenze non previste, i contratti di credito fraudolenti.

A loro sottostavano gli agenti di cambio e le banche, vigilavano sulle aste delle merci a Rialto e a loro erano subordinati gli uffici della messetteria, senza la cui mediazione non era consentito concludere a Venezia alcuna negoziazione. Anche sui sensali del fondaco dei Tedeschi si estendeva la giurisdizione dei consules, come pure sugli scrivani che accompagnavano le spedizioni marittime in qualità di rappresentanti pubblici.

In virtù del controllo esercitato su sensali e scrivani di bordo, i consules mercatorum avevano una visione precisa e completa di tutti gli affari lecitamente condotti dai mercanti di Venezia.

Altra importante responsabilità della magistratura era la stima e la registrazione della capacità di carico di ciascuna nave, premessa indispensabile alla compilazione del registro navale. Essi avevano anche giurisdizione nelle controversie civili, infatti, ad esempio, si occupavano di raccogliere e giudicare le querele fra forestieri o fra veneziani e cittadini forestieri.

Alle sentenze dei consules mercatorum era possibile fare appello tramite un’altra magistratura chiamata dei “sopraconsoli dei mercanti”.

A partire dal ‘500, i consoli cominciarono a perdere importanza, specialmente dopo la nascita della “magistratura dei savi alla mercanzia”, o “cinque savi alla mercanzia”, avvenuta nel 1507.

Quest’ultima magistratura, venne istituita dal senato nel 1507, ma divenne stabile solo dieci anni dopo, nel 1517. I cinque savi venivano scelti tra i membri del Senato in virtù dei loro meriti nel commercio e nella navigazione, e rimanevano in carica dapprima un anno, poi, nel Settecento, non oltre i due.

Questa magistratura si occupò di tutto ciò che riguardava il commercio e non solo, andando man mano a prendere il posto dei consules mercatorum. Essi si occuparono della navigazione, delle arti, delle manifatture della città e dello stato; dei dazi, delle dogane, dei cottimi, dei naufragi, delle assicurazioni marittime, dei sensali, della repressione dei contrabbandi, del monopolio del tabacco, delle strade principali, dell'agricoltura; dei trattati commerciali, dei consoli veneti nelle piazze estere e quelli esteri nello Stato, delle colonie straniere a Venezia e dei mercanti veneziani e sudditi attivi nelle varie piazze; della vita economica in genere e ogni argomento ad essa attinente.

A partire dal ‘600, i savi acquisirono anche competenze giudiziarie, come per esempio la facoltà di emettere sentenze su contenziosi riguardanti gli stranieri residenti nei territori veneziani, come turchi, ebrei e armeni.

Nel 1708 vennero istituiti i deputati al commercio nel numero di due, i quali dovevano affiancare i savi alla Mercanzia nella gestione dell'ormai languente commercio veneziano con particolare attenzione al monopolio del tabacco.

Le due cariche, tuttavia, furono sciolte nel 1756.

-

Offizio dei Consoli del Mare

Offizio dei Consoli del Mare A Livorno tra l'XI e il XII secolo, periodo in cui il porto labronico collaborava intensamente con Porto Pisano, venne creata una magistratura chiamata "Offizio dei Consoli del Mare".

L'Offizio provvedeva al controllo delle acque e dell’agricoltura. Sull’Offizio dei Consoli del Mare, purtroppo, ci sono poche informazioni.

È probabile che la magistratura sia stata sospesa nel 1405 dopo la caduta di Pisa nelle mani di Firenze.

Una magistratura identica all’Officio dei Consoli venne ricostituita, dopo l'acquisto da parte di Firenze di Livorno da Genova nel 1421. Fu Cosimo I de’ Medici a istituirla con Provvisione 29 aprile 1547 col nome di “Ufficio dei Fossi”.

La nuova magistratura fu incaricata del controllo della condotta delle acque e dell'amministrazione delle masse d'imposizione destinate alla riscossione dei contributi, del governo delle strade, dei ponti, della pulizia della città e di tutto quello che riguardava la salubrità dell'aria e la fertilità dei terreni agricoli.

Il porto di Livorno divenne allora il più importante della Toscana grazie alle norme volute da Cosimo I che ne fece un porto franco con editto del 1593.

Con la fine del porto franco (1865), l’Ufficio dei Fossi subì vari altri cambiamenti. Dopo l’Unità d’Italia ebbe compito di gestire i canali e i fossi che portavano l’acqua in mare; nel periodo fascista si occupò di opere di bonifica.

L'istituzione cessò di operare il 1° marzo 2014 nel quadro della riorganizzazione dei consorzi di bonifica.

-

Magistratura dei Consoli del Mare di Firenze

Magistratura dei Consoli del Mare di Firenze La magistratura dei consoli del mare fu istituita a Firenze con provvisione del 13 dicembre 1421. Il provvedimento venne assunto per favorire lo sviluppo di una nuova politica marittima fiorentina, a seguiro dell'acquisizione da parte della repubblica di Livorno e di Porto Pisano.

La Magistratura dei Consoli del Mare era legata alle Arti fin dalla sua fondazione. Dal mondo artigianale e mercantile provenivano i componenti dell'ufficio, con una netta prevalenza delle arti maggiori, cui spettavano inizialmente quattro nomine (cinque dal 1425). I consoli del mare venivano prima eletti dai Consigli e in un secondo momento estratti a sorte in numero di sei. La carica era annuale e il quartiere generale era situato a Firenze.

Nel 1429 il numero dei consoli passò da sei a otto e nel 1435 la durata della carica fu accorciata da un anno a sei mesi. Lo stipendio dei consoli non era particolarmente elevato, ammontando a 6 fiorini mensili per un totale di 72 fiorini al termine dell’incarico.

Inizialmente, i consoli del mare avevano l’incarico di gestire Porto Pisano e il relativo movimento mercantile, ma progressivamente la loro competenza si ampliò fino includere:

- il controllo del territorio pisano e l’intera costa tirrenica fino a Livorno;

- sovrintendere costruzione di navi da guerra e mercantili, vigilanza sui noli, sugli addetti al servizio e al commercio marittimo, sviluppo dei rapporti commerciali con gli altri stati;

- creare e gestire una marina mercantile comunale da mettere a disposizione dei privati, sul modello veneziano;

- predisporre le aste per il noleggio delle galee;

- approvare la composizione e il salario dell’equipaggio proposto dal conductore e far prestare giuramento ai capitani delle galee.

- giurisdizione su tutte le cause commerciali che vedevano coinvolti fiorentini e stranieri.

Nel giugno del 1423 fu stabilito che due consoli, a rotazione, si trasferissero a Pisa per sei mesi. A partire dal 1426 i consoli fiorentini stanziati a Pisa divennero tre. Il gruppo di consoli che rimaneva a Firenze aveva compiti generali di direzione del commercio e della navigazione ed elaborava opportuni regolamenti per tutte le categorie di lavoratori impegnati sulle navi. Provvedeva inoltre all’incanto del noleggio delle galere, partecipava all’elezione dei capitani e dei patroni delle navi, eleggeva i consoli delle colonie fiorentine all’estero e gli ambasciatori destinati a missioni diplomatiche a prevalente interesse commerciale.

Aveva anche competenze giurisdizionali: conosceva in esclusiva delle controversie sorte all’interno del sistema delle galee e, in concorso con i Sei della Mercanzia, delle cause commerciali sorte tra mercanti fiorentini e stranieri; sorvegliava il commercio del grano e del mais, concedendo le necessarie licenze di esportazione.

La magistratura dei consoli del mare generava costi estremamente elevati tanto che il governo fiorentino si ritrovò spesso costretto a ricorrere a storni di bilancio per sostenerli. Con il trascorrere degli anni i costi aumentarono ulteriormente, specie a causa dell'organizzazione di convogli di galee, ossia i vascelli di mercato, che venivano scortati da navigli armati per proteggere uomini e mercanzie dalle sempre più frequenti scorrerie.

A ciò si aggiungevano i costi derivati dalle spese residenziali dei consoli del mare stanziati a Pisa. A partire dalla fine degli anni Cinquanta del XV secolo, i consoli fiorentini andarono incontro a stravolgimenti e sospensioni. Alla fine del 1459, i Capitani della parte Guelfa cominciarono ad occuparsi degli affari dei consoli, e nel gennaio del 1461 ne assunsero completamente il controllo, sospendendo temporaneamente i consoli di Firenze.

Nel maggio del 1462 vennero ripristinati i consoli di Firenze. A partire dal 1 giugno 1462 vennero nominati annualmente tre consoli che trascorrevano i primi sei mesi di incarico a Firenze e il secondo semestre a Pisa.

Dal 1472 fino al 1477, i consoli di Firenze furono nuovamente sospesi e sostituiti dai capitani. Nell'ottobre del 1477 i consoli di mare, con maggiori poteri e stipendi più alti, vennero nuovamente istituiti nel tentativo di risollevare il sistema delle galee di Stato. Ma il sistema delle galee continuò la sua crisi e, nel 1480, i consoli di mare persero gran parte della loro importanza.

I consoli del mare di Firenze furono soppressi nel 1481 e le loro competenze ereditate dai Capitani di Parte Guelfa.

-

Magistratura dei Consoli del Mare di Pisa

Magistratura dei Consoli del Mare di Pisa A Pisa, fra il XII e il XIII secolo, si strutturarono due ordines, ovvero delle organizzazioni, denominate ordo mercatorum (ordine dei mercanti) e ordo maris (ordine degli uomini di mare). La prima era l’organizzazione dei mercanti di terra, ovvero di coloro che possedevano bottega in città, mentre la seconda era quella dei mercanti e uomini di mare che facevano i propri affari grazie ai collegamenti marittimi. La seconda fu fondata nel 1160 e coincise con la nascita della Magistratura dei Consoli del Mare.

I due ordini avevano grande importanza nella città, in particolare l’ordo maris che, molto vicino alla élite governative, aveva competenze sulle questioni che riguardavano il porto e le darsene, ma anche la possibilità di intervenire nella politica estera del Comune e nella gestione dei consoli d’Oltremare del nord Africa. Coloro che facevano parte dell’ordo maris erano chiamati “consoli di mare” ed erano tutti appartenenti alle famiglie dell’aristocrazia mercantile-marittima.

Il numero dei consoli variò durante gli anni. Fino al 1184 erano due, mentre negli anni Cinquanta del Duecento il loro numero aumentò a cinque. L'incaric durava inizialmente un anno, per poi scendere a sei mesi col passare degli anni.

A partire dal 1254, il governo di Pisa cominciò ad affidare ai consoli poteri crescenti: divennero responsabili delle misure che riguardavano il commercio marittimo pisano; della difesa e della manutenzione dei porti; della realizzazione di strade, ponti e magazzini necessari allo sviluppo del commercio.

Questo sistema durò oltre la battaglia della Meloria (1284) e anche dopo l’acquisizione di Pisa da parte di Firenze. Dal 1423, due anni dopo l’istituzione dei consoli del mare fiorentini avvenuta nel 1421, Firenze decise di inviare due consoli a Pisa. Nel 1426, fu stabilito che ciascun console fiorentino passasse a Pisa sei mesi dell’anno in modo da garantire la presenza costante a Pisa di tre di essi.

Questi subirono, durante il sec. XV, variazioni di numero e sospensioni temporanee (nel 1444 per un anno e di nuovo nel 1458-1459 furono assorbiti da un corpo temporaneo denominato dei Cinque governatori della città e del distretto di Pisa) ma a differenza dei loro colleghi fiorentini, che furono soppressi nel 1481, sopravvissero fino alla perdita di Pisa nel 1494 e furono poi ricostituiti nel sec. XVI dopo la riconquista di Pisa. Durante questo periodo, i consoli “pisani” ebbero numerosi ed importanti incarichi: si occuparono della difesa di Pisa e dei porti, della costruzione e dell’equipaggiamento di fortezze, del reclutamento e del pagamento delle milizie addette, ebbero competenza in campo commerciale, sulla costruzione e l’equipaggiamento delle galere, e giurisdizione sulle cause marittime e su quelle fra pisani e mercanti fiorentini. In seguito la loro giurisdizione si estese genericamente a tutti i forestieri che dovevano essere registrati nel libro dei consoli per poter godere di certe esenzioni. Fin dal momento della loro istituzione furono dati loro il controllo e il coordinamento sull’organizzazione di tasse e gabelle e sulle dogane di Pisa e spettò sempre loro il diretto controllo sulla riscossione di imposte speciali. I consoli vennero ricostituiti nel XVI secolo dopo la definitiva soggezione di Pisa allo Stato fiorentino, con provvisione del 4 giugno 1557. Un cambiamento significativo per le funzioni dei consoli del mare fu quello sancito con motuproprio del 12 ottobre 1782 in cui vennero unite la cancelleria dell’auditore del commissariato e quella del tribunale dei consoli del mare: all’auditore del commissariato passarono le competenze già proprie dei consoli del mare, i quali divennero organo di appello per le cause dell’auditore, competenza in precedenza attribuita ai priori. Ai consoli del mare venne anche attribuita la cognizione in seconda o terza istanza delle cause che prima spettavano all’auditore dell’Ufficio dei Fossi (soppresso con lo stesso motuproprio) quando in prima o seconda istanza aveva giudicato l’auditore del commissariato. La magistratura continuò ad esistere fino al 1814, anno in cui fu creato il Magistrato civile e consolare, il quale prese sotto la propria giurisdizione i compiti che fino a quel momento erano stati di competenza dei consoli del mare.

-

Consolato del Mare di Malta

Consolato del Mare di Malta Il Consolato del Mare, insieme alle sue norme, fu istituito il il 1° settembre 1697 tramite la prammatica Perellos.

Il Consolato si rivelò essere uno strumento legislativo efficace, pratico e rigoroso che divenne la base della giurisprudenza marittima dell'isola. Attraverso i titoli e i capitoli della Prammatica del 1° settembre 1697 è possibile capire quali fossero le funzioni del Consolato e i compiti dei Consoli.

I titoli erano 7 ed erano i seguenti:

Titolo I - Di quali persone si componga il Consolato e quale sia l’autorità e l'obbligo dei consoli;

Titolo II - Della formazione e del modo di procedere e giudicare nel Consolato del Mare;

Titolo III - Delli Capitani e Padroni di Navi; Titolo IV - Dello Scrivano;

Titolo V - Del Piloto, Nocchiero e Guardiano;

Titolo VI - Dei Marinai;

Titolo VII - Del noleggiare la nave. I Consoli venivano nominati dal Gran Maestro tra i mercanti del luogo, esperti nei negozi di mare, i quali dovevano prestare giuramento nelle mani del Castellano.

La lingua ufficiale in uso nel consolato di Malta fu quella italiana. Alla Prammatica di Perellos fece seguito il Codice civile maltese del 5 novembre 1723, promulgato dal Grande Maestro Antonio Manoel de Vilhena, che integrò la stessa Prammatica Perellos.

Con l’entrata in vigore del Code de Rohan nel 1784, il Consolato del Mare di Malta divenne l’ombra di se stesso, dato che perse quasi tutte le sue funzioni a favore del Tribunale degli Armamenti.

Il Consolato del Mare maltese fu soppresso nel 1816, anno in cui l’isola divenne ufficialmente parte dell’Impero britannico.

-

Magistrato di Commercio di Palermo

Magistrato di Commercio di Palermo Il Supremo Magistrato di Commercio fu una istituzione avente sede a Palermo, istituita con dispaccio del 28 novembre 1739 e regolamento dell’8 marzo 1740.

Sorto dalla necessità di creare un organo coordinatore delle attività economiche e commerciali, il Magistrato di Commercio finì con l'assumere una sfera molto ampia di competenze, assorbendole da preesistenti magistrature, tra cui il Consolato del Mare.

Era sua competenza trattare affari generali di economia e di commercio, riceveva gli appelli di sentenza dei Consolati del Mare, dei Delegati delle Nazioni Estere, dei Consolati delle Arti, del Grande Ammiraglio; era insieme un organo amministrativo, economico e giudiziario.

La centralizzazione delle competenze nelle mani di questa nuova magistratura, portò alle resistenze e alle opposizioni delle altre magistrature, che ne chiesero formalmente l’abolizione nel 1746.

Con prammatica 1746, il Supremo Magistrato di Commercio venne soppresso e sostituito nel 1819 dal Tribunale di Commercio. Sovrintendeva la materia del diritto commerciale.

Dopo l'Unità d'Italia il tribunale continuò a esercitare le sue funzioni, come stabilito dall'art. 4 del r.d. 26 novembre 1860, n. 4450, con cui si dispose il mantenimento dei tribunali di commercio già esistenti. Cessò ogni attività nel 1865.

-

Consolato del Mare di Messina

Consolato del Mare di Messina Le origini di questo consolato non sono chiare. A Messina era la comunità dei mercanti a eleggere i consoli del mare, dotati di prerogative di tipo giurisdizionale su questioni relative al mare, alla spiaggia e alla navigazione.

-

Curia del Consolato del Mare

Curia del Consolato del Mare Verso il XIV secolo, con l’avvento degli aragonesi sul trono di Napoli, le regole marittime della Tabula de Amalpha caddero in disuso e furono progressivamente sostituite da quelle del Consolato del Mare.

La magistratura preposta a far rispettare le nuove norme era la Curia del Consolato del Mare, alla quale spettava il compito di dirimere ogni controversia relativa ai noli, ai contratti di noleggio, alle mercanzie, ai sinistri e a tutte le forme di contrattazione marittima (salvo le assicurazioni).

La Curia del Consolato venne abolita nel 1783 e sostituita dal Tribunale dell’Ammiragliato e Consolato. Il Tribunale venne istituito con prammatica 6 dicembre 1783 per ovviare ai frequenti conflitti di giurisdizione tra la corte del grande Almirante, altra magistratura napoletana, e la Curia del Consolato del Mare di Napoli.

Il tribunale aveva competenza su cause civili, criminali e miste relative ai marittimi e al commercio marittimo, già di competenza della corte e del consolato. Era composto da un presidente, da due giudici dottori, dai quali riceveva le commesse delle cause criminali e civili, e da due assessori, scelti nella classe mercantile con voto deliberativo nelle cause civili e consultivo nelle cause criminali.

Facevano parte del tribunale l’avvocato fiscale, l'avvocato dei poveri e un segretario. Per le cause di valore superiore ai cinquecento ducati, i decreti erano appellabili al supremo magistrato di commercio.

Il tribunale venne soppresso tra il 1806 e il 1808, durante il decennio di occupazione francese a Napoli.

-

Consolato del Mare di Barcellona

Consolato del Mare di Barcellona Il 21 febbraio 1347 Pietro IV il Cerimonioso concesse ufficialmente alla città di Barcellona la possibilità di istituire un Consolato del mare (Consulado de Mar) strutturato come quelli di Valencia e Maiorca. I tre tribunali marittimi della Corona d’Aragona vennero di fatto uniformati.

Inizialmente era la comunità dei mercanti a eleggere i consoli del mare, dotati di prerogative di tipo giurisdizionale su questioni relative al mare, alla spiaggia e alla navigazione.

Fino agli inizi del XV secolo, il Consolato del Mare ebbe competenze su marittima e commerciale (contratti non onorati, commende, noli, cambi). Le sentenze dei consoli erano appellabili, come anche nei Consolati di Valencia e Maiorca.

La struttura dei tribunali catalano-aragonesi prevedeva «un primo grado di giudizio rappresentato dalla sentenza dei consoli, e un appello garantito dal giudice degli appelli».

Il divieto degli appelli venne introdotto alla fine del XIV secolo. Rimase la possibilità di presentare suppliche e ricorsi. L’iter del ricorso e della sentenza definitiva risultava sempre lungo e tortuoso. In alcuni casi era possibile presentare il ricorso direttamente al sovrano.

Nel Consolato del Mare di Barcellona non erano quasi mai presenti esperti di diritto o notai. I procedimenti nel Consolato del mare di Barcellona potevano svolgersi sia oralmente che in forma scritta.

La procedura orale era più rapida e prevedeva l’analisi delle prove tecniche (come i libri contabili). Quella per iscritto contemplava la possibilità di ascoltare e registrare anche le deposizioni dei testimoni.

-

Consolat de Mar de Perpinyà

Consolat de Mar de Perpinyà Il Consolato del Mare di Perpinyà con tutta probabilità fu istituito sulla falsariga dei consolati di area aragonese di Valencia e Maiorca. Le uniche notizie certe che abbiamo riguardano la sua istituzione, avvenuta nel 1388 su ordine di Pietro IV il Cerimonioso re d'Aragona, e la sua sede, nel palazzo della Loge de Mer edificato nel 1397.

-

Consolat de Mar de Mallorca

Consolat de Mar de Mallorca Il Consolat de Mar de Mallorca venne istituito il 1 febbraio 1326 da Giacomo III re di Maiorca e continuò a operare anche dopo il 31 maggio 1343, quando il regno di Maiorca fu incorporato nella corona d'Aragona.

Il consolato operava come un tribunale nel quale sedevano due consoli che esprimevano pareri tecnici sulle cause discusse in materia di noli, merci, avarie, sull’arruolamento degli equipaggi, sui capitani, sugli armatori e sulle vertenze sorte tra questi attori marittimi.

-

Consolato del mare di Valencia

Consolato del mare di Valencia Il Consolato del Mare di Valencia fu istituito nel 1262 durante il regno di Giacomo I d’Aragona. Questo fu il primo Consolato del Mare ad essere istituito.

Il Consolat de Valencia, era presieduto da due consoli, uno nominato dai mercanti e l’altro dai proprietari delle navi. Dal 1294 fu aggiunto un giudice d’appello, nominato inizialmente dal re e in mancanza di questi dai procuratori reali, con la facoltà di avere l’ultima parola sulle sentenze emesse dai consoli.

Durante gli anni, il Consolato del Mare di Valencia subì varie riorganizzazioni, tra cui quella avvenuta nel 1360, secondo cui i giudici d’appello furono in successione nominati nella cerchia dei mercanti e degli armatori. Una seconda disposizione, tra le più importanti, risalente al 1493, e opera di Ferrante II il Cattolico, consisteva nell’eliminazione dei due rappresentanti delle categorie dei mercanti e proprietari di navi, sostituiti da due istituzioni: il Consell de la Mercaderia e i Defendors de la Mercaderia con una sfera d’azione ampliata alle questioni mercantili terrestri. L’importanza di questo cambiamento sta nel fatto che il Consolato, per mezzo dei Defendors, non si sarebbe occupato solo di ciò che accadeva in mare e degli interessi del ceto mercantile, ma anche di altre questioni come il mantenimento della flotta, il funzionamento dei fari, la costruzione degli impianti portuali e la difesa contro gli attacchi dei corsari.

-

Diaspore greche e colonizzazione interna nella Toscana granducale (secoli XVI-XVII)

-

‘Migrazioni e colonizzazione interna nel Mediterraneo d’età moderna’: un progetto di Umanistica digitale

-

Élites rurali e assetti urbani tra età moderna e Risorgimento: due casi di studio

Élites rurali e assetti urbani tra età moderna e Risorgimento: due casi di studio

-

Il Regno di Sardegna e il suo Parlamento nel 1583

Il Regno di Sardegna e il suo Parlamento nel 1583

-

Nuraminis attraverso i secoli. Storia e tradizioni

-

Notai d'età moderna. Una prospettiva sociale

-

Spazi sacri e fondazioni urbane nel mediterraneo delle diaspore. Il caso di Sant'Antioco

-

La tolleranza religiosa come instrumentum regni nella Minorca britannica

La tolleranza religiosa come instrumentum regni nella Minorca britannica

-

Carchero, Serafino (1763-1847). Vescovo di Ogliastra dal 1824 al 1834; vescovo di Bisarcio dal 1834 al 1847

-

La terra ai forestieri

-

Esperienze di storia e umanistica digitale del Dipartimento di Storia, Beni culturali e Territorio dell’Università di Cagliari

-

Coordinate per una microstoria digitale del luogo

-

Ladri di Santi. Agiografie dello spazio nella Sardegna barocca

-

Una “logistica” della colonizzazione interna nell’Europa d’età moderna?

-

Au nom du saint volé. Espaces rituels, niveaux juridictionnels et colonisation interne dans un territoire méditerranéen ( XVIIe - XIXe siècle)

-

Il campo estivo di storia digitale e pubblica del L.U.Di.Ca.

Il campo estivo di storia digitale e pubblica del L.U.Di.Ca.

-

“Per venire a Corsiga abitare”. Negoziazione e nascita di una colonia

-

La diaspora greca in Sardegna. 1750-1848

-

Spopolamento e colonizzazione in Sardegna. Momenti di storia dell’emancipazione contadina in Sardegna

-

Carchero Serafino, Vescovo di Ogliastra (1824 – 1834), Vescovo di Ozieri (1834 – 1847)

-

Giorgio Manuritta vescovo di Ogliastra (1838 – 1844)

-

Généalogie d'un mythe: le cas de la Sardaigne

-

Dalla Terra alla Polis. Borghesie rurali nella Sardegna del XIX secolo.

-

Memorie orali di uno sfollamento

-

Francesco Cocco Ortu: Memorie autobiografiche 1842-1889, a cura di Marinella Ferrai e Tito Orrù

-

Genealogie urbane nella Nuraminis tra XIX e XX secolo

-

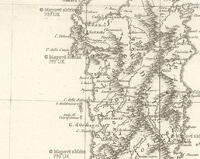

La Gallura nei piani di ripopolamento e nei progetti di bonifica da Rivarolo a Garibaldi

La Gallura nei piani di ripopolamento e nei progetti di bonifica da Rivarolo a Garibaldi

-

I Grandi tecnici e il problema delle bonifiche nella prima metà dell’Ottocento

-

Appunti per una storia dell’habitat marocchino

-

La santa e il confine. Santa Suia, tra villaggi scomparsi e di nuova fondazione

-

Tecnici d'avanguardia e longue durée nella Sardegna del primo Ottocento

-

262.pdf

-

Una nazione e il suo immaginario. La rivolta contro le chiudende dal mito alle fonti d'archivio (1832-1848)

-

Culto dei santi e villaggi di nuova fondazione nella Sardegna barocca

-

Dal credito rurale all’invenzione di una élite: il Censorato generale del Regno di Sardegna

-

Ecclesiae Pisanae historia

-

L'invenzione della frontiera. Isole, Stato e colonizzazione nel Mediterraneo del Settecento

L'invenzione della frontiera. Isole, Stato e colonizzazione nel Mediterraneo del Settecento

-

La rivoluzione immaginata. Lo sguardo britannico sulla “sarda rivoluzione” (1793-1796)

-

Il respiro secolare dell'abitato rurale sardo

-

Reliques politiques, de l’Ancien Régime à l’époque contemporaine

-

Circolazione del libro e reti amministrative nello Stato sabaudo

-

Reliques politiques, de l’Ancien Régime à l’époque contemporaine

-

Popolare con stranieri. Colonizzazione interna nel Settecento sabaudo

-

La descrizione archivistica del Censorato generale del Regno di Sardegna, una fonte “privilegiata” per la storia economica e sociale del riformismo Settecentesco (secc. XVII-XX)

-

Colonie di forestieri nel Mediterraneo insulare del Settecento

-

Il Parlamento del viceré Michele Moncada (1583)

-

Dalla carità alla civiltà: corruzione e conflitti nel Censorato Generale di Sardegna (1767-1827)

-

Migrazioni e colonizzazione interna nel Mediterraneo d’età moderna, un progetto di umanistica digitale

-

Colonizzazione sabauda e diaspora greca

Colonizzazione sabauda e diaspora greca

-

Manuritta Giorgio (1757-1844). Vescovo d’Ogliastra dal 1838 al 1844

-

Diaspore e Risorgimento

-

The Greek mirror: philhellenism and southern Italian patriotisms (1750–1861)

The Greek mirror: philhellenism and southern Italian patriotisms (1750–1861)

-

Dal villaggio alla nazione. La costruzione delle borghesie in Sardegna

-

Regolamento del viceré marchese di Rivarolo per la conservazione della darsena di Cagliari

Regolamento del viceré marchese di Rivarolo per la conservazione della darsena di Cagliari Regolamento del viceré marchese di Rivarolo per la conservazione della darsena di Cagliari

-

Livorno. Carte, mappe, disegni

Livorno. Carte, mappe, disegni

-

British America. Mappe, cartografie, disegni

British America. Mappe, cartografie, disegni

-

Minorca. Carte, mappe, disegni

Minorca. Carte, mappe, disegni Collezione di rappresentazioni grafiche di Minorca o di sue regioni specifiche

-

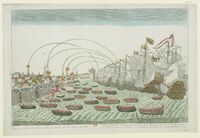

Riva degli Schiavoni verso est

Riva degli Schiavoni verso est Questo dipinto di Canaletto (1697-1768) raffigura il Palazzo Ducale e la "Riva degli Schiavoni", il lungomare che si estende fino all'Armeria. Il dipinto è conservato alla Wallace Collection di Londra.

-

Forte San Andrea del Lido

Forte San Andrea del Lido

-

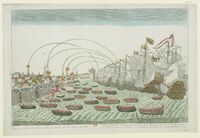

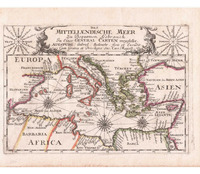

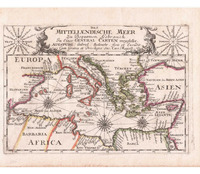

Mappa del Mediterraneo nel Settecento

Mappa del Mediterraneo nel Settecento

-

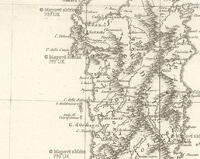

Colonie greche in Sardegna. Seconda proposta di Giorgio Cassarà