-

Istruzione per la venuta de’ mori nelle maremme di Siena

Istruzione per la venuta de’ mori nelle maremme di Siena Piano per il popolamento del Granducato di Toscana con esuli moriscos

-

Capitoli di stanziamento di maniotti in Val di Perga (Toscana, 1663)

Capitoli di stanziamento di maniotti in Val di Perga (Toscana, 1663) Accordi per lo stanziamento di greci della Maina nella Val di Perga in Toscana

-

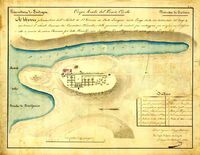

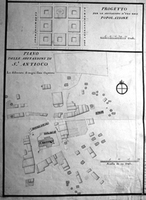

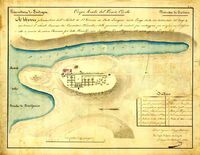

Villa Vittoria (Brunengo)

Villa Vittoria (Brunengo) Il 30 marzo 1738 si firmano gli accordi per l’infeudazione dell’Asinara e dell’adiacente Isola Piana a favore di Domenico Brunengo di Roccamartì, conte di Monteleone, cittadino di Sassari.

Si tratta di quarantacinque capitoli che consentono al conte di sub-infeudare le due isole, di formarvi tonnare, peschiere, di attivare la pesca del corallo nello spazio di trenta miglia marittime dalla costa.

In cambio, Brunengo si impegna a stabilire sull’isola “una colonia di forestieri” e a introdurvi il commercio. Per sostenerla, il conte potrà farvi trasportare vettovaglie e bestiame, senza impedimenti da parte dei ministri patrimoniali dei porti di Teulada, Pula e Sarrabus o Cagliari.

Il conte deve inoltre provvedere all’assistenza spirituale dei suoi vassalli, facendo erigere una cappella e stipendiandovi un

cappellano di sua scelta, fino a quando le decime prodotte dall’insediamento non consentiranno di mantenere uno o più

parroci.

Alla cittadina deve essere dato il nome Villa Vittoria “dal glorioso nome di Sua Altezza Reale il duca di Savoia figlio primogenito del felicissimo regnante Carlo Emanuele [...] alla di cui protezione sarà commendata l’impresa di questa nuova popolazione”.

Il progetto non avrà mai attuazione

-

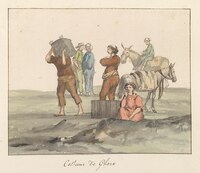

Colonia di Gonnesa

Colonia di Gonnesa

-

Lettera dei greci di Minorca a quelli stanziati in Sardegna

Lettera dei greci di Minorca a quelli stanziati in Sardegna I greco-ortodossi dell'appena costituita comunità di Mahon invitano i greci stanziani nell'isola di Sardegna a trasferirsi a Minorca

-

Patenti concesse agli ortodossi di Trieste (1751)

Patenti concesse dall'imperatrice Maria Teresa d'Austria ai greci della città di Trieste

-

Greci a Vallerano di Murlo

Greci a Vallerano di Murlo Il piccolo borgo di Vallerano (oggi frazione del comune di Murlo) rientra tra quelli che, negli anni Settanta del Seicento, il Granducato di Toscana cerca di rivitalizzare stanziandovi coloni giunti dalla penisola dil Mani.

La notizia di queste presenze è data da un documento che abbiamo reperito nell'archivio storico della Congregazione di Propaganda Fide, secondo il quale il 20 febbraio 1678 due sacerdoti e sei famiglie mainotte vengono espulsi in seguito a un violento scontro verbale col visitatore apostolico inviato da Roma per promuovere la loro piena conversione al cattolicesimo latino.

-

Popolamenti del re

Popolamenti del re

-

Colonia di Carloforte

Colonia di Carloforte Con l'avvento al trono di Carlo Emanuele III i progetti sabaudi di ripopolamento e rilancio produttivo del Regno di Sardegna conoscono un significativo avanzamento.

Il primo risultato tangibile di questa rinnovata propensione è la fondazione della colonia di tabarchini di Carloforte.

Il 2 agosto 1737 il console francese a Cagliari Paget informa Parigi che una rappresentanza della comunità ligure stanziata nell'isola di Tabarca ha chiesto «alla corte di Torino, di accordargli qualche terreno in Sardegna per stabilirvisi, tra le duecento e le trecento famiglie, che vogliono lasciare Tabarca». Il viceré sardo Rivarolo accoglie con favore la proposta e scrive al sovrano Carlo Emanuele III, invitandolo a considerare la possibilità di stanziare i tabarchini nell'isola sulcitana di San Pietro.

-

Montresta. Carta reale di fondazione

Montresta. Carta reale di fondazione Carta reale con cui Carlo Emanuele III re di Sardegna disciplina la fondazione della colonia greco-cattolica di San Cristoforo di Montresta

-

Colonia greco-albanese di Piana degli Albanesi

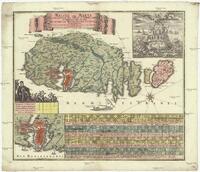

Colonia greco-albanese di Piana degli Albanesi Nel 1488 Nicolò Trulenchi, Governatore e Procuratore generale dell’Arcivescovo di Monreale, firmava i capitoli di fondazione di un nuovo insediamento nella pianura situata a sud di Palermo. I coloni erano esuli greco-albanesi fuggiti dalla Morea e dalla Chimarra dopo l’occupazione ottomana dei Balcani e la morte di Giorgio Castriota Scanderbeg.

La fondazione del casale si inseriva all’interno di una più ampia politica di ripopolamento delle campagne siciliane, che nei decenni precedenti si erano svuotate a seguito di guerre ed epidemie. Il territorio in cui sorse Piana degli Albanesi, in particolare, era un’area tradizionalmente a forte vocazione cerealicola e necessitava, a quel tempo, di nuove braccia per far ripartire le coltivazioni e garantire nuove entrate fiscali alla diocesi di Monreale. Il nuovo insediamento soddisfaceva quindi un duplice e reciproco bisogno: quello di asilo per i greco-albanesi e quello di attirare nuova forza-lavoro per l’arcivescovo.

Il nuovo centro, che assunse inizialmente la denominazione di Piana dei Greci – il nome venne cambiato solamente nel 1941 – a causa dell’omologazione tra rito religioso ed etnia compiuta dai siciliani, attirò dopo la caduta di Corone (1532) un sempre maggior numero di coloni dall’Epiro, tanto da far lievitare la popolazione sino allo 5000 anime del 1652. Questi erano attirati dalle vantaggiose capitolazioni sottoscritte dai primi arrivati che prevedevano la possibilità di costruire abitazioni e edifici religiosi, impiantare vigneti, cacciare, far legna e portare liberamente il bestiame al pascolo nel territorio circostante.

Tutte attività in cui gli Arbëreshë si dedicarono alacremente stando alla testimonianza trasmessaci dagli atti notarili dei secoli XV-XVIII giunti sino a noi. Non solo, la licentia populandi garantiva loro anche di auto nominare gli ufficiali dell’amministrazione locale, e di conservare lingua, tradizioni e rito liturgico della terra d’origine. Tutto questo a fronte solamente del pagamento, ogni agosto, di una decima alla Diocesi di Monreale, del rispetto di alcuni obblighi di carattere feudale come il divieto di costruire un mulino, e come già detto della restaurazione della cultura del grano.

Queste condizioni, insieme alla posizione relativamente isolata di Piana degli Albanesi, permisero ai suoi abitanti di conservare la loro specifica identità culturale e rendere la città un punto di riferimento per tutti gli Arbëreshë di Sicilia. Non è un caso quindi che il centro sia conosciuto anche come «Hora», termine albanese traducibile come «il luogo, la città, la casa per eccellenza». Così come non è un caso che nel corso dei secoli siano sorte a Piana degli Albanesi un gran numero di istituzioni religiose ed educative che hanno contribuito a conservare lingua, religione e cultura arbëreshë.

Si pensi, solo per citarne alcune, al Collegio di Maria per giovanette siculo-albanesi, fondato nel 1731 da Antonino Brancato; alla Congregazione dei preti celibi albanesi (1716); all’Oratorio dei padri filippini di rito greco (1716) voluto da padre Giorgio Guzzetta; all’Eparchia istituita nel 1937; al Seminario italo-albanese trasferito da Palermo durante la Seconda guerra mondiale; o ancora al Convitto vescovile pre-seminario (1940).

-

Colonia greco-albanese di Contessa Entellina

Colonia greco-albanese di Contessa Entellina L’abitato di Contessa Entellina trae origine dal casale di Contessa, attestato sin dal 1296 e denominato così per via della contessa Eleonora d’Aragona, sua proprietaria sino al 1405. I coloni greco-albanesi, invece, vi si stabilirono quando il casale, ormai abbandonato, e tutto il feudo circostante erano divenuti appannaggio di Alfonso II Cardona. Al 1520 risalgono, infatti, i capitoli di fondazione della colonia che, al pari di Palazzo Adriano e Mezzojuso, fu voluta dal Cadorna per ripopolare con genti nuove i suoi possedimenti afflitti da una grave emorragia demografica. Secondo lo studioso ottocentesco Atanasio Schirò, invece, l’attributo “Entellina” deriva dal fatto che la nuova colonia era posta in prossimità delle rovine di Entella, un’antica città preromana poco distante.

Ai greco-albanesi fu quindi consegnato un gruppo di case diroccato e completamente da ricostruire, cosa che dovette avvenire in brevissimo tempo giacché alla fine del Cinquecento il nuovo abitato registrava già la presenza di circa 700 abitanti, in larga parte arbëreshë ma anche latini.

Secondo le capitolazioni del 1520 tutti i coloni di Contessa Entellina avrebbero dovuto rimettere a coltura i campi circostanti, in cambio avrebbero goduto di agevolazioni o esoneri integrali sui tributi feudali e totale libertà di seguire la liturgia greca in luogo di quella romana. Non solo, fu stabilito anche che molte delle cariche politiche più importanti della comunità sarebbero state di esclusiva gestione degli abitanti stessi, mentre Alfonso II e i suoi successori alla titolarità del feudo si sarebbero riservati solamente la facoltà di nominare il segretario del capitano e il giudice.

-

Colonia greca di Venezia

Colonia greca di Venezia La presenza di immigrati greci fu una costante nella vicenda storica di Venezia. Dall’originaria dipendenza della città da Bisanzio in età altomedievale al progressivo affrancamento dall’Impero Bizantino, dalla formazione dell’Impero Latino d’Oriente a seguito della Quarta Crociata alla ricostituzione del dominio imperiale sulle rive del Bosforo nel 1261, i rapporti politici, diplomatici, commerciali e culturali con l’Oriente greco-bizantino e ortodosso caratterizzarono la storia della Serenissima nel corso di tutta l’età medievale.

Una svolta nei rapporti si ebbe dopo la conquista di Costantinopoli da parte dei turchi ottomani, quando la città lagunare divenne il punto di riferimento della diaspora dei greco-ortodossi verso l’Occidente. Il flusso migratorio era condizionato sia dalla libera scelta di chi si recava presso la città lagunare in cerca di fortuna, sia dalla necessità di abbandono dei luoghi natii a seguito dell’avanzata turca. Per i greci provenienti da Costantinopoli, Creta, Corfù, Zante, Patrasso o Cipro, la città lagunare poteva rappresentare il punto di arrivo oppure una tappa intermedia verso altre destinazioni, quali Trieste, Ancona, Napoli, Livorno, Genova, Marsiglia e l’Europa settentrionale.

Tra i greci che si stabilirono a Venezia la gran parte era di condizioni economiche medio-basse e vi esercitarono svariate attività, in genere socialmente modeste. Altri invece ebbero modo di arricchirsi. Come i mercanti che vi si affermarono tra XV e XVI secolo, quando lo sviluppo dell’Umanesimo e la riscoperta della cultura greca portò anche a Venezia illustri intellettuali del mondo greco-ortodosso. Alcuni membri della comunità greca della città divennero inoltre intermediari nel campo della circolazione libraria e protagonisti dello sviluppo della tipografia in lingua greca, nonché una componente fondamentale della marineria veneziana di età moderna.

Nel 1479 la colonia greca di Venezia, insediata principalmente presso il sestiere di Castello, vicino San Pietro, contava circa 4000 membri (su una popolazione di circa 110.000 abitanti). La maggioranza era di fede ortodossa e si adoperò con successo affinché la comunità fosse ufficialmente riconosciuta dal governo della Serenissima.

Nel 1498 fu istituita la Scuola di San Nicolò dei Greci, primo riconoscimento ufficiale della colonia greca. Nel 1514, dopo aver officiato per anni presso la chiesa di San Biagio, la comunità ottenne il permesso di erigere una propria chiesa di rito ortodosso, la basilica di San Giorgio dei Greci, ultimata nel 1573.

Nel corso del Seicento la comunità greca di Venezia arrivò a contare circa 14.000 membri, configurandosi come la più numerosa e prestigiosa comunità greca dell’Occidente. Nel 1665 apriva le porte il Collegio greco Flanginis di Venezia, dal 1677 al 1797 avente sede presso l’attuale palazzo dell’Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini, sorto nel 1951, che in parte ne ha raccolto la tradizione.

All’Istituto Ellenico ha sede una ricca biblioteca che conserva oltre 2000 volumi, per la maggioranza rare edizioni delle tipografie greche di Venezia. Nella vicina Scuola di San Nicolò dei Greci ha invece sede un Museo unico in Europa per la ricca collezione di icone bizantine.

La minoranza greca mantenne rapporti pacifici con la popolazione locale senza difficoltà di carattere teologico, a parte le naturali differenze dal punto di vista delle consuetudini religiose, della liturgia e della lingua. Rapporti dialettici furono invece intrattenuti con la Chiesa veneta e la Chiesa romana, quest’ultima maggiormente garante verso la comunità rispetto ai patriarcati locali. Come per altre colonie greche d’Italia, fu comunque l’edificio religioso a rappresentare il perno della coesione, dello sviluppo e dell’identità comunitaria.

Dal 1577 la chiesa di San Giorgio dei Greci divenne sede del metropolita di Filadelfia (Asia Minore), dipendente dal patriarcato di Costantinopoli. Il metropolita di Filadelfia, dal 1617 eletto dal capitolo generale della Scuola di San Niccolò dei Greci, divenne la massima autorità religiosa dei greco-ortodossi di Venezia, delle isole Ionie, della Dalmazia e dell’Istria. La fine della Repubblica di Venezia comportò anche la fine dell’istituzione del metropolita di Filadelfia, la cui sede tornò in Asia Minore. Dal 1991 la chiesa di San Giorgio dei Greci è divenuta sede del nuovo metropolita d’Italia.

-

Colonia greca di Trieste

Colonia greca di Trieste L’insediamento di una colonia di greci a Trieste venne favorito dalla necessità di sviluppare i commerci nella monarchia degli Asburgo d'Austria.

Trieste venne dichiarata porto franco a seguito del trattato di Passarowitz del 1718. Le prime attestazioni documentate di una stabile presenza greca a Trieste risalgono al 1734, quando Giovanni Mainati, insieme alla sua famiglia, originaria di Zante, decise di trasferirsi nella città adriatica.

Da quel momento, si registrò un incremento delle presenze elleniche, soprattutto di mercanti e artigiani, provenienti da diverse regioni della penisola balcanica. A Trieste prese forma una comunità etnico-religiosa complessa, costituita sia da greco-ortodossi che da serbo-ortodossi, chiamati dagli Asburgo “illirici”.

La comunità crebbe pur in assenza di un luogo di culto. Il 20 febbraio 1751 l’imperatrice Maria Teresa, per persuadere mercanti levantini a stabilirsi a Trieste, concesse agli ortodossi la libertà di professare il proprio culto, sebbene con alcune limitazioni.

Nel 1753 si diede inizio alla costruzione di un tempio intitolato a San Spiridione e all’Annunciazione.

L’iniziale scontento del ramo serbo-ortodosso, causato dall’assenza di un sacerdote illirico, si risolse alla fine del 1760 con l’intervento del vescovo di Carlstadt.

Egli «insistette presso le autorità austriache sulla necessità della presenza di un sacerdote illirico che» potesse «provvedere ai bisogni religiosi dei connazionali che non fossero in condizioni di comprendere l’idioma greco». Le messe iniziarono a essere officiate a giorni alterni sia in greco che in slavo.

Tuttavia, sul finire degli anni Cinquanta del Settecento i contrasti tra le due componenti levantine non erano cessati. Gli illirici, ritenendo che l’Intendenza non avesse rispettato le disposizioni sovrane che prevedevano l’uguaglianza fattuale dei serbi con i greci, continuarono a combattere per la propria causa.

La lunghissima serie di dispute tra quelli che di lì a poco sarebbero diventati due rami separati della comunità ortodossa di Trieste si concluse a favore dei serbi.

A partire dal 1781 i greci, non volendosi sottomettere ai serbi, decisero di abbandonare la chiesa di San Spiridione.

Il 9 agosto del 1782, con l’emanazione del Sovrano Rescritto, furono confermate le concessioni fatte ai greci dall’Imperatrice Maria Teresa e venne loro concessa la facoltà di fondare una Comunità greca su base nazionale e di costruire una chiesa greco-ortodossa.

Nel dicembre dello stesso anno, 63 capi di famiglia riuniti nella Cappella di casa Andrulachi, alla presenza del rappresentante del governo, parteciparono alla fondazione della "Nazione greca" (l’odierna comunità greco-orientale).

Seguì l’elezione di sei deputati, tra i quali Demetrio Carciotti, che furono incaricati sia di redigere uno statuto che regolamentasse l’organizzazione della Nazione, sia di provvedere alla costruzione della Chiesa intitolata a San Nicolò e alla Santissima Trinità.

Al fine di contribuire alle spese necessarie all’edificazione della chiesa, i consiglieri suddivisero i membri della Nazione in quattro classi di contribuenti in base alla condizione economica di ciascuna famiglia.

Sul finire del XVIII secolo, grazie alle attività commerciali e assicurative intraprese dalle più potenti e ricche famiglie greche, si assistette a un incremento della presenza ellenica in città.

La «plebaja greca» o i «miserabilissimi greci» - definizione coniata da alcuni ufficiali veneti nel 1754 alla fine del 1700 - avevano ceduto il posto a una comunità non soltanto compatta sul piano sociale e religioso, ma anche composta da personalità illustri che si erano affermate in diversi ambiti economici: fondatori di società di assicurazioni, membri della Borsa, negozianti capitalisti, imprenditori e azionisti industriali, proprietari immobiliari.

Nel corso dello stesso secolo e agli inizi di quello successivo i greci furono molto attivi anche nel settore industriale, in particolare nella produzione della cera, del sapone, del rosolio e della tintura rossa, utilizzata soprattutto dalle industrie tessili dell’Europa Centrale per i filati di cotone.

Fu importante, in tal senso, il sostegno dell’Imperatrice Maria Teresa alla nascita di imprese manifatturiere e industriali legate alla politica mercantilistica e quindi specializzate nell’impiego delle materie prime giunte nel porto cittadino.

Tuttavia, fu soprattutto a partire dalla seconda metà del XIX secolo che si verificò un notevole sviluppo in ambito industriale, con il conseguente inserimento in tale settore degli imprenditori greci più potenti: dalla Società del molino a vapore, tra i cui azionisti compariva anche Giovanni Scaramangà, alla Molino a vapore (per le farine) di Giovanni Andrea Economo, fino alle imprese tessili di proprietà delle famiglie Ralli e Scaramangà.

A differenza di altre città come Livorno, Venezia e Vienna, a Trieste non esiste un’area urbana che sia stata concepita per essere riservata esclusivamente alla comunità greca. Come si legge nel testo di Olga Katsiardi-Hering, «i Greci di Trieste fecero parte della popolazione della città insieme agli altri “immigrati”, cattolici e “acattolici”. Un quartiere veramente greco era costituito dal complesso di palazzi dell’isolato vicino alla chiesa di San Nicolò. Anche le case che si trovavano nelle vicinanze furono acquistate da greci tra i quali Bartella, Livaditi e Carciotti. La presenza greca è evidente già alle porte della città con il palazzo Carciotti».

Quest’ultimo, fatto costruire da Demetrio Carciotti nel 1798, testimonia la tendenza da parte dell'élite economico-sociale della comunità greca a investire i propri capitali in immobili. Una tendenza rilevabile per tutto il XIX secolo, che trova conferma nei numerosi edifici fatti erigere dalle famiglie Scaramangà, Economo, Stratti, Galatti, Afenduli, Ralli, Giannichessi, che si ergono maestosi all’interno della città. Le famiglie greche più facoltose potevano possedere dai due ai quattro edifici o persino un intero complesso residenziale composto da più palazzi.

-

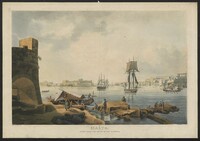

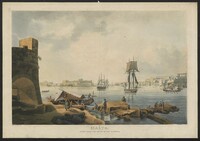

La colonia greca di Odessa

La colonia greca di Odessa Dopo una guerra di cinque anni contro l’Impero ottomano (1787-92), nata per il controllo dei territori appartenenti al declinante Khanato di Crimea, con il Trattato di Iași l’Impero russo annetteva la penisola di Crimea e le coste ucraine sul Mar Nero.

Per rafforzare il controllo sul tanto agognato sbocco verso il Mediterraneo, la zarina Caterina la Grande promosse nei territori conquistati una politica di popolamento e fondazione di nuove città.

Tra queste Odessa, fondata ufficialmente nel 1794. La scelta del nome voleva indicare ai greci la volontà di attrarre le loro competenze in ambito commerciale, navale e logistico. Già un anno dopo la formale fondazione della città, essa era popolata da una cospicua colonia di ellenici.

Fu grazie all’intraprendenza mercantile di questa comunità che Odessa crebbe rapidamente, divenendo il più importante porto commerciale russo sul Mar Nero e uno dei principali empori del grano in Europa. L'ascesa fu favorita dallo status di porto-franco concesso dalle autorità russe nel 1818 e mantenuto sino al 1879.

Il ruolo dei greci di Odessa non fu rilevante solo sul piano economico. Essi contribuirono anche allo sviluppo politico della città: proprio nell’anno in cui veniva dichiarato il porto-franco un ellenico, Demetrios Spyridonovich Inglezes, veniva eletto alla carica di sindaco. Sempre nel 1818, fu ricostituita in città la Filikì Eterìa, un’associazione segreta che negli anni immediatamente successivi svolse un ruolo decisivo nelle vicende della Guerra di indipendenza greca contro la dominazione Ottomana (1821-32).

-

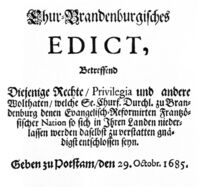

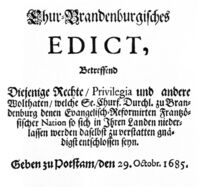

Editto di Potsdam

Editto di Potsdam L' Editto di Potsdam è un proclama emesso da Federico Guglielmo, elettore di Brandeburgo e Duca di Prussia, a seguito del provvedimento (Editto di Fontainebleau), col quale Luigi XIV re di Francia revoca l'Editto di Nantes che garantiva libertà di culto ai protestanti francesi.

Tra 210.000 a 900.000 ugonotti lasciarono la Francia nei due decenni successivi. Il Branduburgo Prussia ne accolse circa 40 mila con l'intento di ripopolare le aree del regno rimaste spopolato a seguito di pestilenze e della Guerra dei Trent'anni (1618-1648).

L'editto definisce le condizioni alle quali gli esuli ugonotti vennero accolti in Prussia,

-

Carbonara

Carbonara

-

Manifesto di fondazione di Santa Teresa di Gallura

Manifesto di fondazione di Santa Teresa di Gallura Manifesto con cui si annunzia che Sua Maestà con suo regio diploma approvò la formazione di una nuova popolazione col nome di Santa Teresa vicino alla torre di Longonsardo.

-

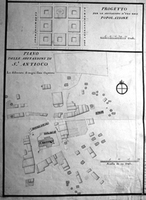

Palau. Progetto di fondazione

Palau. Progetto di fondazione Agostino Millelire propone al governo sardo la formazione di una colonia di maddalenini nella regione di Parau (Palau)

-

Burgos. Carta di popolamento

Burgos. Carta di popolamento Mariano IV giudice di Arborea rinnova i privilegi concessi con sua carta del 16 agosto 1352 ai coloni fondatori del villaggio di Burgos nel Goceano.

-

Oridda. Infeudazione e popolamento

Oridda. Infeudazione e popolamento Accordi per infeudazione, confinamento e popolamento del salto regio di Oridda proposti da Francesco Fulgheri

-

Patti per il popolamento maltese delle terre del conte Nin del Castiglio

Patti per il popolamento maltese delle terre del conte Nin del Castiglio Contratto tra il sacerdote Giacomo Moneta e alcuni maltesi, i quali si impegnano a venire in Sardegna per coltivare le terre del conte Ferdinando Nin del Castiglio

-

Maniotti in Val di Perga

Maniotti in Val di Perga Accordi tra il nobile toscano Giulio Spellinghi e il greco Gio Greghis per lo stanziamento di venti famiglie maniotte in Val di Perga

-

Colonia di forestieri del barone di Sorso

Colonia di forestieri del barone di Sorso Proposte del barone di Sorso per la formazione di una colonia di forestieri nei pressi del villaggio di Olmedo

-

Coghinas. Proposta di popolamento di pastori sardi

Coghinas. Proposta di popolamento di pastori sardi Il documento riporta le condizioni proposte da alcuni pastori sardi per il popolamento della regione del Coghinas

-

Asinara. Censimento dei terreni coltivabili

Asinara. Censimento dei terreni coltivabili Relazione su qualità e quantità di terreni adatti alla coltivazione di tabacco sull'Asinara. Il documento enumera anche le abitazioni presenti sull'isola.

-

Fluminimaggiore. Capitoli per la fondazione

Fluminimaggiore. Capitoli per la fondazione Capitolazioni che si contraggono per essere osservate in perpetua tra i nuovi vassalli che devono fondare la città di Flumini Major.

-

Patenti per stanziare maniotti in Spagna

Patenti per stanziare maniotti in Spagna Carlo III di Borbone re di Spagna accoglie i maniotti di Corsica nelle colonie di nuova fondazione della Sierra Morena

-

Capitoli della albanese San Michele di Ganzaria

Capitoli della albanese San Michele di Ganzaria

I Capitoli di San Michele di Ganzaria, presso Caltagirone, con l'investitura dell'omonimo feudo siciliano stabilita nel 1534 tra il Barone Antonino Gravina e i Greci nuovi abitatori.

-

Tabarchini a Cabrera

Tabarchini a Cabrera Il ripopolamento della Sierra Morena e l'esperienza di Nueva Tabarca, nella baia di Alicante stimolarono Tomás de Villajuana, un avvocato di Barcellona, che si definiva " proprietario utile dell'isola di Cabrera e dei suoi annessi", a presentare un memoriale a Carlo III proponendo di popolare l'isola di Cabrera, nell'arcipelago delle Baleari, con un centinaio di famiglie tabarchine.

-

Popolamento di Guantanamo con soldati-agricoltori

Popolamento di Guantanamo con soldati-agricoltori Progetto presentato da Antonio Claraco, comandante del Battaglione Veterani delle Isole Canarie per la fondazione di Alcudia Carolina, nuova città nella baia di Guantanamo.

-

Maniotti in Corsica. Capitoli (1676)

Maniotti in Corsica. Capitoli (1676) Accordi definitivi per lo stanziamento di una colonia maniotta nella Corsica genovese

-

Nuovo tentativo di ripopolare Pola con greci

Nuovo tentativo di ripopolare Pola con greci ll Senato veneziano approva la proposta del nobile Francesco Calergi di Famagosta, di trasferirsi in Istria con cinquanta famiglie profughe di Cipro e cinquanta da Napoli di Romania e altre da Malvasia. I migranti si sarebbero dovuti installare nella città di Pola, a rischio abbandono per l'aria insalubre e malarica.

Il Senato progetta di sfruttare questo capitale umano per ripopolare la città di Pola.

-

Capo Galera. Progetto di colonia di corallatori

Capo Galera. Progetto di colonia di corallatori Esiti delle discussioni e degli accordi tra Intendente Generale, Marchese di San Cristoforo, Segretario del Supremo Consiglio di Sardegna per lo stanziamento di famiglie di corallatori a Capo Galera, in territorio di Alghero.

-

Famiglie maltesi in Sardegna

Famiglie maltesi in Sardegna Capitoli presentati dal maltese Salvatore Vella per il popolamento del Regno di Sardegna con famiglie maltesi

-

Asinara al maltese Vella

Asinara al maltese Vella

-

Popolazione maltese nel Golfo di Palmas

Popolazione maltese nel Golfo di Palmas Richiesta di fondazione di una popolazione nel Golfo di Palmas fatta dal maltese Salvatore Vella.

-

Piani di popolamento del veneziano Smecchia

Piano di Capitoli progettato col conte Smecchia Veneziano per introdurre nel Regno famiglie cattoliche soggette agli ottomani

-

Maniotti in Corsica. Capitoli (1671)

Maniotti in Corsica. Capitoli (1671) Capitoli per la formazione di una colonia maniotta nella Corsica genovese

-

Calasetta. Capitoli di fondazione

Calasetta. Capitoli di fondazione Proposta di accordi tra Giovanni Porcile e il governo sardo per la formazione di una colonia tabarchina nell'isola di Sant'Antico, nella regione detta Calasetta.

I capitoli proposti sono commentati da osservazioni da parte dell'Intendenza generale del regno.

-

Matricula de tabarquinos

Matricula de tabarquinos Lista delle famiglie che furono accolte nell'isola di Nueva Tabarca nel 1770

-

Longone Sardo. Piano di popolamento Pes

Longone Sardo. Piano di popolamento Pes Progetto di Michele Pes Pes per la formazione di una colonia a Longon Sardo

-

Accordi per popolare Vesos Valverde

Accordi per popolare Vesos Valverde Osservazioni sugli accordi del 15 novembre 1738 relativi alla formazione di una colonia di popolamento nel territorio di Vesos e Valverde nei pressi della città di Alghero.

-

Isola di San Pietro. Progetto tabarchino di popolamento

Isola di San Pietro. Progetto tabarchino di popolamento Progetto di popolamento presentato al viceré di Sardegna Rivarolo dal tabarchino Agostino Tagliafico

-

Capitoli per popolare l'Asinara con tabarchini

Capitoli per popolare l'Asinara con tabarchini Capitoli proposti dal Duca di San Pietro per popolare l'Asinara con tabarchini e liguri

-

Accordi di fondazione di Villa Vittoria di Asinara

Accordi di fondazione di Villa Vittoria di Asinara Capitoli proposti da Domenico Brunengo per infeudare e popolare con forestieri l'Asinara fondandovi una città chiamata Villa Vittoria

-

Asinara. Proposta di popolamento di greco-corsi

Asinara. Proposta di popolamento di greco-corsi Tre greci di Corsica chiedono di potersi stanziare in Asinara con altre seicento persone

-

Colonie greche in Sardegna. Seconda proposta di Giorgio Cassarà

Colonie greche in Sardegna. Seconda proposta di Giorgio Cassarà Progetto dei greci Antonio Barozzi e Giorgio Casara, prete, per la formazione nel regno di Sardegna di colonie con migranti in arrivo dalla Morea (Peloponneso).

-

Sarcidano. Progetto di popolamento del conte Nin del Castiglio

Sarcidano. Progetto di popolamento del conte Nin del Castiglio Don Ferdinando Nin conte del Castiglio propone un progetto di popolamento della regione del Sarcidano.

-

Carta di fondazione di Villa Vittoria di San Pietro

Carta di fondazione di Villa Vittoria di San Pietro Accordi sottoscritti dall'Intendente Generale del regno di Sardegna, il duca di San Pietro e il mercante di Marsiglia Antoine Martin per la fondazione di una seconda cittadina nell'isola di San Pietro con coloni francesi e italiani

-

Sarcidano. Progetto Matra di colonie di forestieri

Sarcidano. Progetto Matra di colonie di forestieri Alerio Matra propone do popolare il Sarcidano con coloni forestieri

-

Isola di Sant'Antioco. Progetto di colonia greco-corsa

Isola di Sant'Antioco. Progetto di colonia greco-corsa Capitoli per lo stanziamento di circa seicento greci di Corsica sull'isola sarda di Sant'Antioco.

-

Greci in Slesia

Greci in Slesia Proposta di accordi con i quali nel 1743 la monarchia prussiana cerca di favorire lo stanziamento di mercanti greci nella Slesia recentemente strappata agli Asburgo d'Austria

-

Carta di fondazione di Carloforte

Carta di fondazione di Carloforte Capitoli di fondazione della colonia tabarchina di Carloforte nel Regno di Sardegna

-

Architetture di Calasetta

Architetture di Calasetta

-

Asinara. Piano di colonizzazione Velixandre

Asinara. Piano di colonizzazione Velixandre Copia di diploma d'approvazione del contratto stipulato tra il regio patrimonio ed i fratelli Velixandre portante l'enfiteusi per anni trenta dell'isola Asinara e l'infeudazione d'una parte della medesima a favore de' medesimi per l'introduzione d'una popolazione.

-

Memoria sulla colonia di Santa Sofia

Memoria sulla colonia di Santa Sofia Vicario Capitolare della Diocesi d'Oristano e il Viceré discutono del contenzioso tra la stessa Diocesi e il conte di Santa Sofia su manutenzione e ristrutturazione della chiesa parrocchiale della nuova colonia di Santa Sofia.

-

Gonnesa. Informativa sul ripopolamento del villaggio

Gonnesa. Informativa sul ripopolamento del villaggio L’avvocato fiscale regio patrimoniale Puisi esprime parere favorevole al progetto di Ignazio Asquer, feudatario dei Salti di Gessa e Fluminimaggiore, di ripopolare il villaggio di Connesi.

-

Le isole intermedie tra Sardegna e Corsica

Le isole intermedie tra Sardegna e Corsica Compendio di fonti che provano l’appartenenza alla Sardegna delle isole intermedie (Caprera, Santo Stefano, La Maddalena, Spargi e Santa Maria).

-

Carloforte. Prima lottizzazione

Carloforte. Prima lottizzazione Distribuzione del grano e dei terreni spettanti a ciascuna famiglia di coloni tabarchini

-

Greci a Napoli. Statuti

Greci a Napoli. Statuti

-

Statuti della nazione greca di Trieste (1782)

Statuti della nazione greca di Trieste (1782)

-

Statuti della chiesa ortodossa di Livorno

Statuti della chiesa ortodossa di Livorno

-

Colonizzazioni interne e migrazioni in un Mediterraneo digitale.

Colonizzazioni interne e migrazioni in un Mediterraneo digitale. Seminario di Cultura Digitale, mercoledì 5 dicembre 2018

-

Anglona. Progetto di colonia di Alerio Matra

Anglona. Progetto di colonia di Alerio Matra Proposta di capitoli per la creazione di una colonia di forestieri nella regione storica dell'Anglona, nei pressi del fiume Coghinas

-

Santa Teresa di Gallura. Carta di fondazione

Santa Teresa di Gallura. Carta di fondazione I capitoli di fondazione di Santa Teresa di Gallura

-

Chiesa greco-ortodossa di San Nicola di Mira di Mahon

Chiesa greco-ortodossa di San Nicola di Mira di Mahon La chiesa della Concezione a Mahon venne edificata a partire dal 1749 dalla colonia greca stanziata nell'isola di Minorca sotto la protezione della flotta britannica.

Al momento della sua fondazione, la chiesa era intitolata a San Nicola di Mira, ma era anche nota come la Iglesia de los griegos (la chiesa dei greci).

Col ritorno di Minorca alla Spagna, l'edificio è stato convertito in luogo di culto cattolico-latino e dedicato all'Immacolata Concezione.

-

Es Cós de Gracia, via dei greci

Es Cós de Gracia, via dei greci Questa targa ricorda la creazione della via Es Cós de Gracia, l'asse viario della città di Mahón lungo il quale, a partire dalla metà del Settecento, venne edificata la chiesa greco-ortodossa intorno alla quale si stanziò la colonia di greci .

-

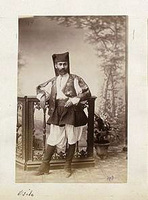

Moda e diaspora greca nel Regno di Sardegna

Moda e diaspora greca nel Regno di Sardegna Seminario di approfondimento interdisciplinare che avrà come protagoniste l’arte e la storia della Sardegna.

Donata all’Università di Cagliari nel 1980 da Luigi Piloni, studioso e appassionato di arte e di storia della Sardegna, la Collezione consta di circa novecento opere tra cui dipinti, stampe, carte geografiche, manufatti tessili e gioielli esposte a Cagliari nelle sale dell’ex Seminario Tridentino.

Dopo una breve presentazione della figura del collezionista Luigi Piloni, la dottoressa Alice Siddi ci accompagnerà a scoprire le opere grafiche e pittoriche raffiguranti l’abbigliamento tradizionale della Sardegna presenti nella Collezione.

A seguire, il professor Giampaolo Salice, docente di Storia moderna presso l’Università degli Studi di Cagliari e responsabile scientifico del programma di ricerca dal titolo Migrazioni straniere e colonizzazione interna nel Mediterraneo d’età moderna, proporrà al pubblico un approfondimento sulla storia isolana a partire da alcune opere della Collezione aventi come protagonista il Capottu Serenicu (Capotto di Salonicco).

Il Professore si soffermerà in particolare sulla storia della colonia greca cagliaritana e sulla sua integrazione nel tessuto sociale ed economico nella città di Cagliari e nell’Isola, allargando il discorso al tema delle identità nazionali nel Regno di Sardegna.

L’iniziativa si propone come occasione per valorizzare e promuovere i tesori della Collezione Piloni ed è curata dalla storica dell’arte Alice Siddi e coordinata dalla professoressa Rita Pamela Ladogana, responsabile scientifico della Collezione e ricercatore di Storia dell’Arte Contemporanea presso l’Università di Cagliari.

-

Uomo vestito del capotto Serenicu

Uomo vestito del capotto Serenicu Con questo splendida litografia, l'artista piemontese Pedrone offre una visione ravvicinata e di grande dettaglio del capotto Serenicu, confezionato e venduto dalla sartoria greca, operante a Cagliari tra gli anni Settanta del Settecento e tutta la prima metà dell'Ottocento. La litografia è estratta dall'opera di Luciano Baldassarre, intitolata "Cenni sulla Sardegna" del 1841.

-

Colonie greche in Sardegna. Prima proposta di Giorgio Cassarà

Colonie greche in Sardegna. Prima proposta di Giorgio Cassarà ll sacerdote greco-corso Giorgio Cassara propone al Re di Sardegna Carlo Emanuele III la creazione di colonie di popolamento greco con coloni provenienti dalla Maina, in Moréa

-

Colonie greche in Sardegna. Terza proposta di Giorgio Cassarà

Colonie greche in Sardegna. Terza proposta di Giorgio Cassarà Terza versione del progetto di popolare la Sardegna con maniotti sottoscritti da Antonio Barozzi e dal prete Giorgio Cassara

-

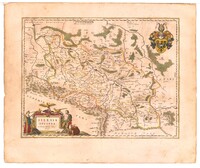

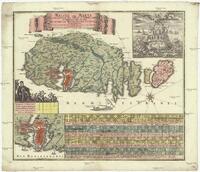

Cartografía Histórica

Cartografía Histórica

-

Coloni maltesi promettono di migrare in Sardegna

Coloni maltesi promettono di migrare in Sardegna Condizioni per la formazione di una colonia maltese nel Salto del Cixerri, nel sito del villaggio medievale scomparso di Cea Mezi.

-

Progetti di popolamento con coloni maltesi

Tra il 1756 e il 1759 il governo sabaudo progetta di stanziare colonie di maltesi in tutta la Sardegna. A tal fine nel 1756 viene stipulato un accordo tra il maltese Salvatore Vella e l’Intendenza generale del Regno di Sardegna per lo stabilimento di una colonia nella regione di Cea Mezi nei pressi del fiume Cixerri, nella valle di Oridda, a nord della città regia di Iglesias. Gli stessi coloni maltesi sottoscrivono un atto notarile nel quale sono elencate le condizioni in base alle quali essi accettano di trasferirsi in Sardegna e prendervi dimora.L'area era considerata particolarmente adatta alla coltivazione del cotone, arte nella quale i maltesi erano esperti. Vennero coinvolte in questo progetto circa trenta famiglie maltesi provenienti dalla città di Pinto (l’attuale Curmi). I maltesi giunsero in Sardegna via mare nel 1756 col sostegno finanziario pagato dalla corona sabauda. L’obbiettivo di insediarsi nella zona predestinata e renderla fertile e produttiva. La Corona ha concede ai maltesi franchigie fiscali e prestiti in natura e danaro. I coloni, una volta giunti nell'area da ripopolare, la considerano lontana dalle loro aspettative e rifiutano di stanziarvisi. Per questa ragione il progetto non verrà mai attuato.

-

Isola di Sant'Antioco. Elenco dei possessori di beni

Isola di Sant'Antioco. Elenco dei possessori di beni Censimento dei proprietari di beni ubicati nell'isola di Sant'Antioco nel 1754.

-

Progetto di popolamento Vittorio Emanuele I di Savoia

Progetto di popolamento Vittorio Emanuele I di Savoia Il sovrano elabora un progetto di popolamento e colonizzazione della Sardegna attraverso militari forestieri

-

Montresta. Primi abitanti e abitazioni

Montresta. Primi abitanti e abitazioni Il documento fornisce importanti informazioni su abitanti e abitazioni della colonia greca di Montresta nelle sue prime settimane di vita.

-

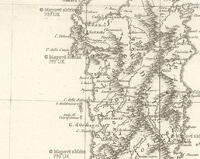

Nurra. Terre assegnate ai coloni maniotti

Nurra. Terre assegnate ai coloni maniotti Elenco dei lotti assegnati ai coloni greci destinati al popolamento della regione della Nurra, nella Sardegna settentrionale

Istruzione per la venuta de’ mori nelle maremme di Siena Piano per il popolamento del Granducato di Toscana con esuli moriscos

Istruzione per la venuta de’ mori nelle maremme di Siena Piano per il popolamento del Granducato di Toscana con esuli moriscos Capitoli di stanziamento di maniotti in Val di Perga (Toscana, 1663) Accordi per lo stanziamento di greci della Maina nella Val di Perga in Toscana

Capitoli di stanziamento di maniotti in Val di Perga (Toscana, 1663) Accordi per lo stanziamento di greci della Maina nella Val di Perga in Toscana Villa Vittoria (Brunengo) Il 30 marzo 1738 si firmano gli accordi per l’infeudazione dell’Asinara e dell’adiacente Isola Piana a favore di Domenico Brunengo di Roccamartì, conte di Monteleone, cittadino di Sassari. Si tratta di quarantacinque capitoli che consentono al conte di sub-infeudare le due isole, di formarvi tonnare, peschiere, di attivare la pesca del corallo nello spazio di trenta miglia marittime dalla costa. In cambio, Brunengo si impegna a stabilire sull’isola “una colonia di forestieri” e a introdurvi il commercio. Per sostenerla, il conte potrà farvi trasportare vettovaglie e bestiame, senza impedimenti da parte dei ministri patrimoniali dei porti di Teulada, Pula e Sarrabus o Cagliari. Il conte deve inoltre provvedere all’assistenza spirituale dei suoi vassalli, facendo erigere una cappella e stipendiandovi un cappellano di sua scelta, fino a quando le decime prodotte dall’insediamento non consentiranno di mantenere uno o più parroci. Alla cittadina deve essere dato il nome Villa Vittoria “dal glorioso nome di Sua Altezza Reale il duca di Savoia figlio primogenito del felicissimo regnante Carlo Emanuele [...] alla di cui protezione sarà commendata l’impresa di questa nuova popolazione”. Il progetto non avrà mai attuazione

Villa Vittoria (Brunengo) Il 30 marzo 1738 si firmano gli accordi per l’infeudazione dell’Asinara e dell’adiacente Isola Piana a favore di Domenico Brunengo di Roccamartì, conte di Monteleone, cittadino di Sassari. Si tratta di quarantacinque capitoli che consentono al conte di sub-infeudare le due isole, di formarvi tonnare, peschiere, di attivare la pesca del corallo nello spazio di trenta miglia marittime dalla costa. In cambio, Brunengo si impegna a stabilire sull’isola “una colonia di forestieri” e a introdurvi il commercio. Per sostenerla, il conte potrà farvi trasportare vettovaglie e bestiame, senza impedimenti da parte dei ministri patrimoniali dei porti di Teulada, Pula e Sarrabus o Cagliari. Il conte deve inoltre provvedere all’assistenza spirituale dei suoi vassalli, facendo erigere una cappella e stipendiandovi un cappellano di sua scelta, fino a quando le decime prodotte dall’insediamento non consentiranno di mantenere uno o più parroci. Alla cittadina deve essere dato il nome Villa Vittoria “dal glorioso nome di Sua Altezza Reale il duca di Savoia figlio primogenito del felicissimo regnante Carlo Emanuele [...] alla di cui protezione sarà commendata l’impresa di questa nuova popolazione”. Il progetto non avrà mai attuazione Colonia di Gonnesa

Colonia di Gonnesa  Lettera dei greci di Minorca a quelli stanziati in Sardegna I greco-ortodossi dell'appena costituita comunità di Mahon invitano i greci stanziani nell'isola di Sardegna a trasferirsi a Minorca

Lettera dei greci di Minorca a quelli stanziati in Sardegna I greco-ortodossi dell'appena costituita comunità di Mahon invitano i greci stanziani nell'isola di Sardegna a trasferirsi a Minorca Greci a Vallerano di Murlo Il piccolo borgo di Vallerano (oggi frazione del comune di Murlo) rientra tra quelli che, negli anni Settanta del Seicento, il Granducato di Toscana cerca di rivitalizzare stanziandovi coloni giunti dalla penisola dil Mani. La notizia di queste presenze è data da un documento che abbiamo reperito nell'archivio storico della Congregazione di Propaganda Fide, secondo il quale il 20 febbraio 1678 due sacerdoti e sei famiglie mainotte vengono espulsi in seguito a un violento scontro verbale col visitatore apostolico inviato da Roma per promuovere la loro piena conversione al cattolicesimo latino.

Greci a Vallerano di Murlo Il piccolo borgo di Vallerano (oggi frazione del comune di Murlo) rientra tra quelli che, negli anni Settanta del Seicento, il Granducato di Toscana cerca di rivitalizzare stanziandovi coloni giunti dalla penisola dil Mani. La notizia di queste presenze è data da un documento che abbiamo reperito nell'archivio storico della Congregazione di Propaganda Fide, secondo il quale il 20 febbraio 1678 due sacerdoti e sei famiglie mainotte vengono espulsi in seguito a un violento scontro verbale col visitatore apostolico inviato da Roma per promuovere la loro piena conversione al cattolicesimo latino. Popolamenti del re

Popolamenti del re  Colonia di Carloforte Con l'avvento al trono di Carlo Emanuele III i progetti sabaudi di ripopolamento e rilancio produttivo del Regno di Sardegna conoscono un significativo avanzamento. Il primo risultato tangibile di questa rinnovata propensione è la fondazione della colonia di tabarchini di Carloforte. Il 2 agosto 1737 il console francese a Cagliari Paget informa Parigi che una rappresentanza della comunità ligure stanziata nell'isola di Tabarca ha chiesto «alla corte di Torino, di accordargli qualche terreno in Sardegna per stabilirvisi, tra le duecento e le trecento famiglie, che vogliono lasciare Tabarca». Il viceré sardo Rivarolo accoglie con favore la proposta e scrive al sovrano Carlo Emanuele III, invitandolo a considerare la possibilità di stanziare i tabarchini nell'isola sulcitana di San Pietro.

Colonia di Carloforte Con l'avvento al trono di Carlo Emanuele III i progetti sabaudi di ripopolamento e rilancio produttivo del Regno di Sardegna conoscono un significativo avanzamento. Il primo risultato tangibile di questa rinnovata propensione è la fondazione della colonia di tabarchini di Carloforte. Il 2 agosto 1737 il console francese a Cagliari Paget informa Parigi che una rappresentanza della comunità ligure stanziata nell'isola di Tabarca ha chiesto «alla corte di Torino, di accordargli qualche terreno in Sardegna per stabilirvisi, tra le duecento e le trecento famiglie, che vogliono lasciare Tabarca». Il viceré sardo Rivarolo accoglie con favore la proposta e scrive al sovrano Carlo Emanuele III, invitandolo a considerare la possibilità di stanziare i tabarchini nell'isola sulcitana di San Pietro. Montresta. Carta reale di fondazione Carta reale con cui Carlo Emanuele III re di Sardegna disciplina la fondazione della colonia greco-cattolica di San Cristoforo di Montresta

Montresta. Carta reale di fondazione Carta reale con cui Carlo Emanuele III re di Sardegna disciplina la fondazione della colonia greco-cattolica di San Cristoforo di Montresta Colonia greco-albanese di Piana degli Albanesi Nel 1488 Nicolò Trulenchi, Governatore e Procuratore generale dell’Arcivescovo di Monreale, firmava i capitoli di fondazione di un nuovo insediamento nella pianura situata a sud di Palermo. I coloni erano esuli greco-albanesi fuggiti dalla Morea e dalla Chimarra dopo l’occupazione ottomana dei Balcani e la morte di Giorgio Castriota Scanderbeg. La fondazione del casale si inseriva all’interno di una più ampia politica di ripopolamento delle campagne siciliane, che nei decenni precedenti si erano svuotate a seguito di guerre ed epidemie. Il territorio in cui sorse Piana degli Albanesi, in particolare, era un’area tradizionalmente a forte vocazione cerealicola e necessitava, a quel tempo, di nuove braccia per far ripartire le coltivazioni e garantire nuove entrate fiscali alla diocesi di Monreale. Il nuovo insediamento soddisfaceva quindi un duplice e reciproco bisogno: quello di asilo per i greco-albanesi e quello di attirare nuova forza-lavoro per l’arcivescovo. Il nuovo centro, che assunse inizialmente la denominazione di Piana dei Greci – il nome venne cambiato solamente nel 1941 – a causa dell’omologazione tra rito religioso ed etnia compiuta dai siciliani, attirò dopo la caduta di Corone (1532) un sempre maggior numero di coloni dall’Epiro, tanto da far lievitare la popolazione sino allo 5000 anime del 1652. Questi erano attirati dalle vantaggiose capitolazioni sottoscritte dai primi arrivati che prevedevano la possibilità di costruire abitazioni e edifici religiosi, impiantare vigneti, cacciare, far legna e portare liberamente il bestiame al pascolo nel territorio circostante. Tutte attività in cui gli Arbëreshë si dedicarono alacremente stando alla testimonianza trasmessaci dagli atti notarili dei secoli XV-XVIII giunti sino a noi. Non solo, la licentia populandi garantiva loro anche di auto nominare gli ufficiali dell’amministrazione locale, e di conservare lingua, tradizioni e rito liturgico della terra d’origine. Tutto questo a fronte solamente del pagamento, ogni agosto, di una decima alla Diocesi di Monreale, del rispetto di alcuni obblighi di carattere feudale come il divieto di costruire un mulino, e come già detto della restaurazione della cultura del grano. Queste condizioni, insieme alla posizione relativamente isolata di Piana degli Albanesi, permisero ai suoi abitanti di conservare la loro specifica identità culturale e rendere la città un punto di riferimento per tutti gli Arbëreshë di Sicilia. Non è un caso quindi che il centro sia conosciuto anche come «Hora», termine albanese traducibile come «il luogo, la città, la casa per eccellenza». Così come non è un caso che nel corso dei secoli siano sorte a Piana degli Albanesi un gran numero di istituzioni religiose ed educative che hanno contribuito a conservare lingua, religione e cultura arbëreshë. Si pensi, solo per citarne alcune, al Collegio di Maria per giovanette siculo-albanesi, fondato nel 1731 da Antonino Brancato; alla Congregazione dei preti celibi albanesi (1716); all’Oratorio dei padri filippini di rito greco (1716) voluto da padre Giorgio Guzzetta; all’Eparchia istituita nel 1937; al Seminario italo-albanese trasferito da Palermo durante la Seconda guerra mondiale; o ancora al Convitto vescovile pre-seminario (1940).

Colonia greco-albanese di Piana degli Albanesi Nel 1488 Nicolò Trulenchi, Governatore e Procuratore generale dell’Arcivescovo di Monreale, firmava i capitoli di fondazione di un nuovo insediamento nella pianura situata a sud di Palermo. I coloni erano esuli greco-albanesi fuggiti dalla Morea e dalla Chimarra dopo l’occupazione ottomana dei Balcani e la morte di Giorgio Castriota Scanderbeg. La fondazione del casale si inseriva all’interno di una più ampia politica di ripopolamento delle campagne siciliane, che nei decenni precedenti si erano svuotate a seguito di guerre ed epidemie. Il territorio in cui sorse Piana degli Albanesi, in particolare, era un’area tradizionalmente a forte vocazione cerealicola e necessitava, a quel tempo, di nuove braccia per far ripartire le coltivazioni e garantire nuove entrate fiscali alla diocesi di Monreale. Il nuovo insediamento soddisfaceva quindi un duplice e reciproco bisogno: quello di asilo per i greco-albanesi e quello di attirare nuova forza-lavoro per l’arcivescovo. Il nuovo centro, che assunse inizialmente la denominazione di Piana dei Greci – il nome venne cambiato solamente nel 1941 – a causa dell’omologazione tra rito religioso ed etnia compiuta dai siciliani, attirò dopo la caduta di Corone (1532) un sempre maggior numero di coloni dall’Epiro, tanto da far lievitare la popolazione sino allo 5000 anime del 1652. Questi erano attirati dalle vantaggiose capitolazioni sottoscritte dai primi arrivati che prevedevano la possibilità di costruire abitazioni e edifici religiosi, impiantare vigneti, cacciare, far legna e portare liberamente il bestiame al pascolo nel territorio circostante. Tutte attività in cui gli Arbëreshë si dedicarono alacremente stando alla testimonianza trasmessaci dagli atti notarili dei secoli XV-XVIII giunti sino a noi. Non solo, la licentia populandi garantiva loro anche di auto nominare gli ufficiali dell’amministrazione locale, e di conservare lingua, tradizioni e rito liturgico della terra d’origine. Tutto questo a fronte solamente del pagamento, ogni agosto, di una decima alla Diocesi di Monreale, del rispetto di alcuni obblighi di carattere feudale come il divieto di costruire un mulino, e come già detto della restaurazione della cultura del grano. Queste condizioni, insieme alla posizione relativamente isolata di Piana degli Albanesi, permisero ai suoi abitanti di conservare la loro specifica identità culturale e rendere la città un punto di riferimento per tutti gli Arbëreshë di Sicilia. Non è un caso quindi che il centro sia conosciuto anche come «Hora», termine albanese traducibile come «il luogo, la città, la casa per eccellenza». Così come non è un caso che nel corso dei secoli siano sorte a Piana degli Albanesi un gran numero di istituzioni religiose ed educative che hanno contribuito a conservare lingua, religione e cultura arbëreshë. Si pensi, solo per citarne alcune, al Collegio di Maria per giovanette siculo-albanesi, fondato nel 1731 da Antonino Brancato; alla Congregazione dei preti celibi albanesi (1716); all’Oratorio dei padri filippini di rito greco (1716) voluto da padre Giorgio Guzzetta; all’Eparchia istituita nel 1937; al Seminario italo-albanese trasferito da Palermo durante la Seconda guerra mondiale; o ancora al Convitto vescovile pre-seminario (1940). Colonia greco-albanese di Contessa Entellina L’abitato di Contessa Entellina trae origine dal casale di Contessa, attestato sin dal 1296 e denominato così per via della contessa Eleonora d’Aragona, sua proprietaria sino al 1405. I coloni greco-albanesi, invece, vi si stabilirono quando il casale, ormai abbandonato, e tutto il feudo circostante erano divenuti appannaggio di Alfonso II Cardona. Al 1520 risalgono, infatti, i capitoli di fondazione della colonia che, al pari di Palazzo Adriano e Mezzojuso, fu voluta dal Cadorna per ripopolare con genti nuove i suoi possedimenti afflitti da una grave emorragia demografica. Secondo lo studioso ottocentesco Atanasio Schirò, invece, l’attributo “Entellina” deriva dal fatto che la nuova colonia era posta in prossimità delle rovine di Entella, un’antica città preromana poco distante. Ai greco-albanesi fu quindi consegnato un gruppo di case diroccato e completamente da ricostruire, cosa che dovette avvenire in brevissimo tempo giacché alla fine del Cinquecento il nuovo abitato registrava già la presenza di circa 700 abitanti, in larga parte arbëreshë ma anche latini. Secondo le capitolazioni del 1520 tutti i coloni di Contessa Entellina avrebbero dovuto rimettere a coltura i campi circostanti, in cambio avrebbero goduto di agevolazioni o esoneri integrali sui tributi feudali e totale libertà di seguire la liturgia greca in luogo di quella romana. Non solo, fu stabilito anche che molte delle cariche politiche più importanti della comunità sarebbero state di esclusiva gestione degli abitanti stessi, mentre Alfonso II e i suoi successori alla titolarità del feudo si sarebbero riservati solamente la facoltà di nominare il segretario del capitano e il giudice.

Colonia greco-albanese di Contessa Entellina L’abitato di Contessa Entellina trae origine dal casale di Contessa, attestato sin dal 1296 e denominato così per via della contessa Eleonora d’Aragona, sua proprietaria sino al 1405. I coloni greco-albanesi, invece, vi si stabilirono quando il casale, ormai abbandonato, e tutto il feudo circostante erano divenuti appannaggio di Alfonso II Cardona. Al 1520 risalgono, infatti, i capitoli di fondazione della colonia che, al pari di Palazzo Adriano e Mezzojuso, fu voluta dal Cadorna per ripopolare con genti nuove i suoi possedimenti afflitti da una grave emorragia demografica. Secondo lo studioso ottocentesco Atanasio Schirò, invece, l’attributo “Entellina” deriva dal fatto che la nuova colonia era posta in prossimità delle rovine di Entella, un’antica città preromana poco distante. Ai greco-albanesi fu quindi consegnato un gruppo di case diroccato e completamente da ricostruire, cosa che dovette avvenire in brevissimo tempo giacché alla fine del Cinquecento il nuovo abitato registrava già la presenza di circa 700 abitanti, in larga parte arbëreshë ma anche latini. Secondo le capitolazioni del 1520 tutti i coloni di Contessa Entellina avrebbero dovuto rimettere a coltura i campi circostanti, in cambio avrebbero goduto di agevolazioni o esoneri integrali sui tributi feudali e totale libertà di seguire la liturgia greca in luogo di quella romana. Non solo, fu stabilito anche che molte delle cariche politiche più importanti della comunità sarebbero state di esclusiva gestione degli abitanti stessi, mentre Alfonso II e i suoi successori alla titolarità del feudo si sarebbero riservati solamente la facoltà di nominare il segretario del capitano e il giudice. Colonia greca di Venezia La presenza di immigrati greci fu una costante nella vicenda storica di Venezia. Dall’originaria dipendenza della città da Bisanzio in età altomedievale al progressivo affrancamento dall’Impero Bizantino, dalla formazione dell’Impero Latino d’Oriente a seguito della Quarta Crociata alla ricostituzione del dominio imperiale sulle rive del Bosforo nel 1261, i rapporti politici, diplomatici, commerciali e culturali con l’Oriente greco-bizantino e ortodosso caratterizzarono la storia della Serenissima nel corso di tutta l’età medievale. Una svolta nei rapporti si ebbe dopo la conquista di Costantinopoli da parte dei turchi ottomani, quando la città lagunare divenne il punto di riferimento della diaspora dei greco-ortodossi verso l’Occidente. Il flusso migratorio era condizionato sia dalla libera scelta di chi si recava presso la città lagunare in cerca di fortuna, sia dalla necessità di abbandono dei luoghi natii a seguito dell’avanzata turca. Per i greci provenienti da Costantinopoli, Creta, Corfù, Zante, Patrasso o Cipro, la città lagunare poteva rappresentare il punto di arrivo oppure una tappa intermedia verso altre destinazioni, quali Trieste, Ancona, Napoli, Livorno, Genova, Marsiglia e l’Europa settentrionale. Tra i greci che si stabilirono a Venezia la gran parte era di condizioni economiche medio-basse e vi esercitarono svariate attività, in genere socialmente modeste. Altri invece ebbero modo di arricchirsi. Come i mercanti che vi si affermarono tra XV e XVI secolo, quando lo sviluppo dell’Umanesimo e la riscoperta della cultura greca portò anche a Venezia illustri intellettuali del mondo greco-ortodosso. Alcuni membri della comunità greca della città divennero inoltre intermediari nel campo della circolazione libraria e protagonisti dello sviluppo della tipografia in lingua greca, nonché una componente fondamentale della marineria veneziana di età moderna. Nel 1479 la colonia greca di Venezia, insediata principalmente presso il sestiere di Castello, vicino San Pietro, contava circa 4000 membri (su una popolazione di circa 110.000 abitanti). La maggioranza era di fede ortodossa e si adoperò con successo affinché la comunità fosse ufficialmente riconosciuta dal governo della Serenissima. Nel 1498 fu istituita la Scuola di San Nicolò dei Greci, primo riconoscimento ufficiale della colonia greca. Nel 1514, dopo aver officiato per anni presso la chiesa di San Biagio, la comunità ottenne il permesso di erigere una propria chiesa di rito ortodosso, la basilica di San Giorgio dei Greci, ultimata nel 1573. Nel corso del Seicento la comunità greca di Venezia arrivò a contare circa 14.000 membri, configurandosi come la più numerosa e prestigiosa comunità greca dell’Occidente. Nel 1665 apriva le porte il Collegio greco Flanginis di Venezia, dal 1677 al 1797 avente sede presso l’attuale palazzo dell’Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini, sorto nel 1951, che in parte ne ha raccolto la tradizione. All’Istituto Ellenico ha sede una ricca biblioteca che conserva oltre 2000 volumi, per la maggioranza rare edizioni delle tipografie greche di Venezia. Nella vicina Scuola di San Nicolò dei Greci ha invece sede un Museo unico in Europa per la ricca collezione di icone bizantine. La minoranza greca mantenne rapporti pacifici con la popolazione locale senza difficoltà di carattere teologico, a parte le naturali differenze dal punto di vista delle consuetudini religiose, della liturgia e della lingua. Rapporti dialettici furono invece intrattenuti con la Chiesa veneta e la Chiesa romana, quest’ultima maggiormente garante verso la comunità rispetto ai patriarcati locali. Come per altre colonie greche d’Italia, fu comunque l’edificio religioso a rappresentare il perno della coesione, dello sviluppo e dell’identità comunitaria. Dal 1577 la chiesa di San Giorgio dei Greci divenne sede del metropolita di Filadelfia (Asia Minore), dipendente dal patriarcato di Costantinopoli. Il metropolita di Filadelfia, dal 1617 eletto dal capitolo generale della Scuola di San Niccolò dei Greci, divenne la massima autorità religiosa dei greco-ortodossi di Venezia, delle isole Ionie, della Dalmazia e dell’Istria. La fine della Repubblica di Venezia comportò anche la fine dell’istituzione del metropolita di Filadelfia, la cui sede tornò in Asia Minore. Dal 1991 la chiesa di San Giorgio dei Greci è divenuta sede del nuovo metropolita d’Italia.

Colonia greca di Venezia La presenza di immigrati greci fu una costante nella vicenda storica di Venezia. Dall’originaria dipendenza della città da Bisanzio in età altomedievale al progressivo affrancamento dall’Impero Bizantino, dalla formazione dell’Impero Latino d’Oriente a seguito della Quarta Crociata alla ricostituzione del dominio imperiale sulle rive del Bosforo nel 1261, i rapporti politici, diplomatici, commerciali e culturali con l’Oriente greco-bizantino e ortodosso caratterizzarono la storia della Serenissima nel corso di tutta l’età medievale. Una svolta nei rapporti si ebbe dopo la conquista di Costantinopoli da parte dei turchi ottomani, quando la città lagunare divenne il punto di riferimento della diaspora dei greco-ortodossi verso l’Occidente. Il flusso migratorio era condizionato sia dalla libera scelta di chi si recava presso la città lagunare in cerca di fortuna, sia dalla necessità di abbandono dei luoghi natii a seguito dell’avanzata turca. Per i greci provenienti da Costantinopoli, Creta, Corfù, Zante, Patrasso o Cipro, la città lagunare poteva rappresentare il punto di arrivo oppure una tappa intermedia verso altre destinazioni, quali Trieste, Ancona, Napoli, Livorno, Genova, Marsiglia e l’Europa settentrionale. Tra i greci che si stabilirono a Venezia la gran parte era di condizioni economiche medio-basse e vi esercitarono svariate attività, in genere socialmente modeste. Altri invece ebbero modo di arricchirsi. Come i mercanti che vi si affermarono tra XV e XVI secolo, quando lo sviluppo dell’Umanesimo e la riscoperta della cultura greca portò anche a Venezia illustri intellettuali del mondo greco-ortodosso. Alcuni membri della comunità greca della città divennero inoltre intermediari nel campo della circolazione libraria e protagonisti dello sviluppo della tipografia in lingua greca, nonché una componente fondamentale della marineria veneziana di età moderna. Nel 1479 la colonia greca di Venezia, insediata principalmente presso il sestiere di Castello, vicino San Pietro, contava circa 4000 membri (su una popolazione di circa 110.000 abitanti). La maggioranza era di fede ortodossa e si adoperò con successo affinché la comunità fosse ufficialmente riconosciuta dal governo della Serenissima. Nel 1498 fu istituita la Scuola di San Nicolò dei Greci, primo riconoscimento ufficiale della colonia greca. Nel 1514, dopo aver officiato per anni presso la chiesa di San Biagio, la comunità ottenne il permesso di erigere una propria chiesa di rito ortodosso, la basilica di San Giorgio dei Greci, ultimata nel 1573. Nel corso del Seicento la comunità greca di Venezia arrivò a contare circa 14.000 membri, configurandosi come la più numerosa e prestigiosa comunità greca dell’Occidente. Nel 1665 apriva le porte il Collegio greco Flanginis di Venezia, dal 1677 al 1797 avente sede presso l’attuale palazzo dell’Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini, sorto nel 1951, che in parte ne ha raccolto la tradizione. All’Istituto Ellenico ha sede una ricca biblioteca che conserva oltre 2000 volumi, per la maggioranza rare edizioni delle tipografie greche di Venezia. Nella vicina Scuola di San Nicolò dei Greci ha invece sede un Museo unico in Europa per la ricca collezione di icone bizantine. La minoranza greca mantenne rapporti pacifici con la popolazione locale senza difficoltà di carattere teologico, a parte le naturali differenze dal punto di vista delle consuetudini religiose, della liturgia e della lingua. Rapporti dialettici furono invece intrattenuti con la Chiesa veneta e la Chiesa romana, quest’ultima maggiormente garante verso la comunità rispetto ai patriarcati locali. Come per altre colonie greche d’Italia, fu comunque l’edificio religioso a rappresentare il perno della coesione, dello sviluppo e dell’identità comunitaria. Dal 1577 la chiesa di San Giorgio dei Greci divenne sede del metropolita di Filadelfia (Asia Minore), dipendente dal patriarcato di Costantinopoli. Il metropolita di Filadelfia, dal 1617 eletto dal capitolo generale della Scuola di San Niccolò dei Greci, divenne la massima autorità religiosa dei greco-ortodossi di Venezia, delle isole Ionie, della Dalmazia e dell’Istria. La fine della Repubblica di Venezia comportò anche la fine dell’istituzione del metropolita di Filadelfia, la cui sede tornò in Asia Minore. Dal 1991 la chiesa di San Giorgio dei Greci è divenuta sede del nuovo metropolita d’Italia. Colonia greca di Trieste L’insediamento di una colonia di greci a Trieste venne favorito dalla necessità di sviluppare i commerci nella monarchia degli Asburgo d'Austria. Trieste venne dichiarata porto franco a seguito del trattato di Passarowitz del 1718. Le prime attestazioni documentate di una stabile presenza greca a Trieste risalgono al 1734, quando Giovanni Mainati, insieme alla sua famiglia, originaria di Zante, decise di trasferirsi nella città adriatica. Da quel momento, si registrò un incremento delle presenze elleniche, soprattutto di mercanti e artigiani, provenienti da diverse regioni della penisola balcanica. A Trieste prese forma una comunità etnico-religiosa complessa, costituita sia da greco-ortodossi che da serbo-ortodossi, chiamati dagli Asburgo “illirici”. La comunità crebbe pur in assenza di un luogo di culto. Il 20 febbraio 1751 l’imperatrice Maria Teresa, per persuadere mercanti levantini a stabilirsi a Trieste, concesse agli ortodossi la libertà di professare il proprio culto, sebbene con alcune limitazioni. Nel 1753 si diede inizio alla costruzione di un tempio intitolato a San Spiridione e all’Annunciazione. L’iniziale scontento del ramo serbo-ortodosso, causato dall’assenza di un sacerdote illirico, si risolse alla fine del 1760 con l’intervento del vescovo di Carlstadt. Egli «insistette presso le autorità austriache sulla necessità della presenza di un sacerdote illirico che» potesse «provvedere ai bisogni religiosi dei connazionali che non fossero in condizioni di comprendere l’idioma greco». Le messe iniziarono a essere officiate a giorni alterni sia in greco che in slavo. Tuttavia, sul finire degli anni Cinquanta del Settecento i contrasti tra le due componenti levantine non erano cessati. Gli illirici, ritenendo che l’Intendenza non avesse rispettato le disposizioni sovrane che prevedevano l’uguaglianza fattuale dei serbi con i greci, continuarono a combattere per la propria causa. La lunghissima serie di dispute tra quelli che di lì a poco sarebbero diventati due rami separati della comunità ortodossa di Trieste si concluse a favore dei serbi. A partire dal 1781 i greci, non volendosi sottomettere ai serbi, decisero di abbandonare la chiesa di San Spiridione. Il 9 agosto del 1782, con l’emanazione del Sovrano Rescritto, furono confermate le concessioni fatte ai greci dall’Imperatrice Maria Teresa e venne loro concessa la facoltà di fondare una Comunità greca su base nazionale e di costruire una chiesa greco-ortodossa. Nel dicembre dello stesso anno, 63 capi di famiglia riuniti nella Cappella di casa Andrulachi, alla presenza del rappresentante del governo, parteciparono alla fondazione della "Nazione greca" (l’odierna comunità greco-orientale). Seguì l’elezione di sei deputati, tra i quali Demetrio Carciotti, che furono incaricati sia di redigere uno statuto che regolamentasse l’organizzazione della Nazione, sia di provvedere alla costruzione della Chiesa intitolata a San Nicolò e alla Santissima Trinità. Al fine di contribuire alle spese necessarie all’edificazione della chiesa, i consiglieri suddivisero i membri della Nazione in quattro classi di contribuenti in base alla condizione economica di ciascuna famiglia. Sul finire del XVIII secolo, grazie alle attività commerciali e assicurative intraprese dalle più potenti e ricche famiglie greche, si assistette a un incremento della presenza ellenica in città. La «plebaja greca» o i «miserabilissimi greci» - definizione coniata da alcuni ufficiali veneti nel 1754 alla fine del 1700 - avevano ceduto il posto a una comunità non soltanto compatta sul piano sociale e religioso, ma anche composta da personalità illustri che si erano affermate in diversi ambiti economici: fondatori di società di assicurazioni, membri della Borsa, negozianti capitalisti, imprenditori e azionisti industriali, proprietari immobiliari. Nel corso dello stesso secolo e agli inizi di quello successivo i greci furono molto attivi anche nel settore industriale, in particolare nella produzione della cera, del sapone, del rosolio e della tintura rossa, utilizzata soprattutto dalle industrie tessili dell’Europa Centrale per i filati di cotone. Fu importante, in tal senso, il sostegno dell’Imperatrice Maria Teresa alla nascita di imprese manifatturiere e industriali legate alla politica mercantilistica e quindi specializzate nell’impiego delle materie prime giunte nel porto cittadino. Tuttavia, fu soprattutto a partire dalla seconda metà del XIX secolo che si verificò un notevole sviluppo in ambito industriale, con il conseguente inserimento in tale settore degli imprenditori greci più potenti: dalla Società del molino a vapore, tra i cui azionisti compariva anche Giovanni Scaramangà, alla Molino a vapore (per le farine) di Giovanni Andrea Economo, fino alle imprese tessili di proprietà delle famiglie Ralli e Scaramangà. A differenza di altre città come Livorno, Venezia e Vienna, a Trieste non esiste un’area urbana che sia stata concepita per essere riservata esclusivamente alla comunità greca. Come si legge nel testo di Olga Katsiardi-Hering, «i Greci di Trieste fecero parte della popolazione della città insieme agli altri “immigrati”, cattolici e “acattolici”. Un quartiere veramente greco era costituito dal complesso di palazzi dell’isolato vicino alla chiesa di San Nicolò. Anche le case che si trovavano nelle vicinanze furono acquistate da greci tra i quali Bartella, Livaditi e Carciotti. La presenza greca è evidente già alle porte della città con il palazzo Carciotti». Quest’ultimo, fatto costruire da Demetrio Carciotti nel 1798, testimonia la tendenza da parte dell'élite economico-sociale della comunità greca a investire i propri capitali in immobili. Una tendenza rilevabile per tutto il XIX secolo, che trova conferma nei numerosi edifici fatti erigere dalle famiglie Scaramangà, Economo, Stratti, Galatti, Afenduli, Ralli, Giannichessi, che si ergono maestosi all’interno della città. Le famiglie greche più facoltose potevano possedere dai due ai quattro edifici o persino un intero complesso residenziale composto da più palazzi.

Colonia greca di Trieste L’insediamento di una colonia di greci a Trieste venne favorito dalla necessità di sviluppare i commerci nella monarchia degli Asburgo d'Austria. Trieste venne dichiarata porto franco a seguito del trattato di Passarowitz del 1718. Le prime attestazioni documentate di una stabile presenza greca a Trieste risalgono al 1734, quando Giovanni Mainati, insieme alla sua famiglia, originaria di Zante, decise di trasferirsi nella città adriatica. Da quel momento, si registrò un incremento delle presenze elleniche, soprattutto di mercanti e artigiani, provenienti da diverse regioni della penisola balcanica. A Trieste prese forma una comunità etnico-religiosa complessa, costituita sia da greco-ortodossi che da serbo-ortodossi, chiamati dagli Asburgo “illirici”. La comunità crebbe pur in assenza di un luogo di culto. Il 20 febbraio 1751 l’imperatrice Maria Teresa, per persuadere mercanti levantini a stabilirsi a Trieste, concesse agli ortodossi la libertà di professare il proprio culto, sebbene con alcune limitazioni. Nel 1753 si diede inizio alla costruzione di un tempio intitolato a San Spiridione e all’Annunciazione. L’iniziale scontento del ramo serbo-ortodosso, causato dall’assenza di un sacerdote illirico, si risolse alla fine del 1760 con l’intervento del vescovo di Carlstadt. Egli «insistette presso le autorità austriache sulla necessità della presenza di un sacerdote illirico che» potesse «provvedere ai bisogni religiosi dei connazionali che non fossero in condizioni di comprendere l’idioma greco». Le messe iniziarono a essere officiate a giorni alterni sia in greco che in slavo. Tuttavia, sul finire degli anni Cinquanta del Settecento i contrasti tra le due componenti levantine non erano cessati. Gli illirici, ritenendo che l’Intendenza non avesse rispettato le disposizioni sovrane che prevedevano l’uguaglianza fattuale dei serbi con i greci, continuarono a combattere per la propria causa. La lunghissima serie di dispute tra quelli che di lì a poco sarebbero diventati due rami separati della comunità ortodossa di Trieste si concluse a favore dei serbi. A partire dal 1781 i greci, non volendosi sottomettere ai serbi, decisero di abbandonare la chiesa di San Spiridione. Il 9 agosto del 1782, con l’emanazione del Sovrano Rescritto, furono confermate le concessioni fatte ai greci dall’Imperatrice Maria Teresa e venne loro concessa la facoltà di fondare una Comunità greca su base nazionale e di costruire una chiesa greco-ortodossa. Nel dicembre dello stesso anno, 63 capi di famiglia riuniti nella Cappella di casa Andrulachi, alla presenza del rappresentante del governo, parteciparono alla fondazione della "Nazione greca" (l’odierna comunità greco-orientale). Seguì l’elezione di sei deputati, tra i quali Demetrio Carciotti, che furono incaricati sia di redigere uno statuto che regolamentasse l’organizzazione della Nazione, sia di provvedere alla costruzione della Chiesa intitolata a San Nicolò e alla Santissima Trinità. Al fine di contribuire alle spese necessarie all’edificazione della chiesa, i consiglieri suddivisero i membri della Nazione in quattro classi di contribuenti in base alla condizione economica di ciascuna famiglia. Sul finire del XVIII secolo, grazie alle attività commerciali e assicurative intraprese dalle più potenti e ricche famiglie greche, si assistette a un incremento della presenza ellenica in città. La «plebaja greca» o i «miserabilissimi greci» - definizione coniata da alcuni ufficiali veneti nel 1754 alla fine del 1700 - avevano ceduto il posto a una comunità non soltanto compatta sul piano sociale e religioso, ma anche composta da personalità illustri che si erano affermate in diversi ambiti economici: fondatori di società di assicurazioni, membri della Borsa, negozianti capitalisti, imprenditori e azionisti industriali, proprietari immobiliari. Nel corso dello stesso secolo e agli inizi di quello successivo i greci furono molto attivi anche nel settore industriale, in particolare nella produzione della cera, del sapone, del rosolio e della tintura rossa, utilizzata soprattutto dalle industrie tessili dell’Europa Centrale per i filati di cotone. Fu importante, in tal senso, il sostegno dell’Imperatrice Maria Teresa alla nascita di imprese manifatturiere e industriali legate alla politica mercantilistica e quindi specializzate nell’impiego delle materie prime giunte nel porto cittadino. Tuttavia, fu soprattutto a partire dalla seconda metà del XIX secolo che si verificò un notevole sviluppo in ambito industriale, con il conseguente inserimento in tale settore degli imprenditori greci più potenti: dalla Società del molino a vapore, tra i cui azionisti compariva anche Giovanni Scaramangà, alla Molino a vapore (per le farine) di Giovanni Andrea Economo, fino alle imprese tessili di proprietà delle famiglie Ralli e Scaramangà. A differenza di altre città come Livorno, Venezia e Vienna, a Trieste non esiste un’area urbana che sia stata concepita per essere riservata esclusivamente alla comunità greca. Come si legge nel testo di Olga Katsiardi-Hering, «i Greci di Trieste fecero parte della popolazione della città insieme agli altri “immigrati”, cattolici e “acattolici”. Un quartiere veramente greco era costituito dal complesso di palazzi dell’isolato vicino alla chiesa di San Nicolò. Anche le case che si trovavano nelle vicinanze furono acquistate da greci tra i quali Bartella, Livaditi e Carciotti. La presenza greca è evidente già alle porte della città con il palazzo Carciotti». Quest’ultimo, fatto costruire da Demetrio Carciotti nel 1798, testimonia la tendenza da parte dell'élite economico-sociale della comunità greca a investire i propri capitali in immobili. Una tendenza rilevabile per tutto il XIX secolo, che trova conferma nei numerosi edifici fatti erigere dalle famiglie Scaramangà, Economo, Stratti, Galatti, Afenduli, Ralli, Giannichessi, che si ergono maestosi all’interno della città. Le famiglie greche più facoltose potevano possedere dai due ai quattro edifici o persino un intero complesso residenziale composto da più palazzi. La colonia greca di Odessa Dopo una guerra di cinque anni contro l’Impero ottomano (1787-92), nata per il controllo dei territori appartenenti al declinante Khanato di Crimea, con il Trattato di Iași l’Impero russo annetteva la penisola di Crimea e le coste ucraine sul Mar Nero. Per rafforzare il controllo sul tanto agognato sbocco verso il Mediterraneo, la zarina Caterina la Grande promosse nei territori conquistati una politica di popolamento e fondazione di nuove città. Tra queste Odessa, fondata ufficialmente nel 1794. La scelta del nome voleva indicare ai greci la volontà di attrarre le loro competenze in ambito commerciale, navale e logistico. Già un anno dopo la formale fondazione della città, essa era popolata da una cospicua colonia di ellenici. Fu grazie all’intraprendenza mercantile di questa comunità che Odessa crebbe rapidamente, divenendo il più importante porto commerciale russo sul Mar Nero e uno dei principali empori del grano in Europa. L'ascesa fu favorita dallo status di porto-franco concesso dalle autorità russe nel 1818 e mantenuto sino al 1879. Il ruolo dei greci di Odessa non fu rilevante solo sul piano economico. Essi contribuirono anche allo sviluppo politico della città: proprio nell’anno in cui veniva dichiarato il porto-franco un ellenico, Demetrios Spyridonovich Inglezes, veniva eletto alla carica di sindaco. Sempre nel 1818, fu ricostituita in città la Filikì Eterìa, un’associazione segreta che negli anni immediatamente successivi svolse un ruolo decisivo nelle vicende della Guerra di indipendenza greca contro la dominazione Ottomana (1821-32).