Lo specchio sociale del Santissimo Crocifisso

di Alessandro Solla

Nel cuore del quartiere storico di Villanova, a Cagliari, si trova una delle istituzioni religiose più antiche e radicate della città: l’Arciconfraternita del Santissimo Crocifisso, con sede in Piazza San Giacomo. Fondata nel 1616, le sue finalità sono sancite dallo statuto disciplinare generale: offrire assistenza ai poveri, agli infermi e promuovere la venerazione del Crocifisso.

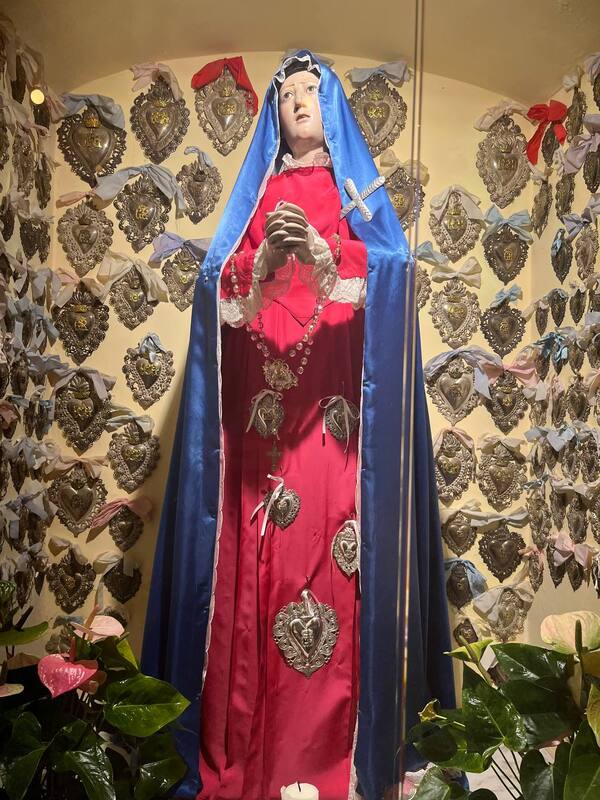

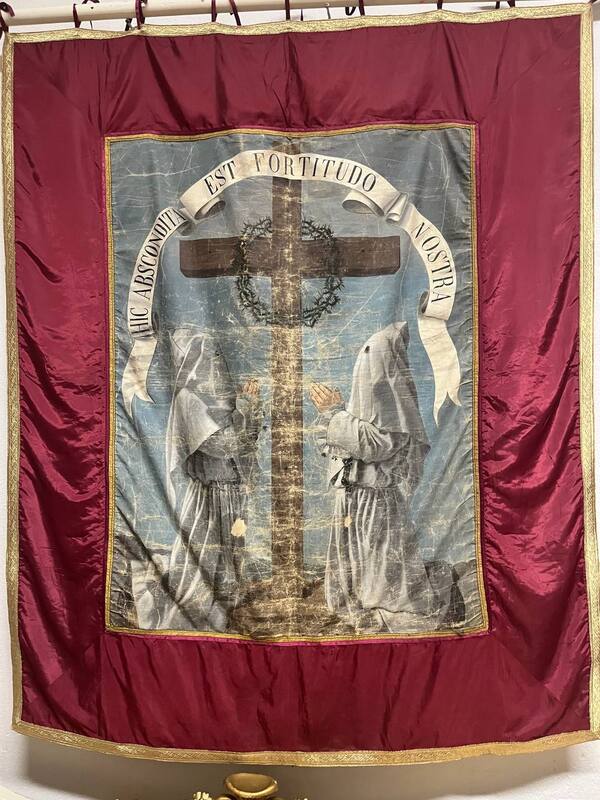

Tra le manifestazioni più note legate a questa confraternita c’è la Processione dei Misteri, rito ancora oggi molto sentito dalla comunità locale. Tra le sette statue di Antonio Lonis riportiamo la Madonna Addolorata, un trespolo in legno con “parti sacre” di mani e volto. Il loro stendardo storico, datato proprio al 1616, riassume uno degli scopi della confraternita con un motto che è anche una dichiarazione d’intenti: "Hic abscondita est fortitudo nostra", ovvero "Qui è nascosta la nostra forza", un chiaro riferimento alla croce, simbolo centrale del loro cammino di fede.

Nel corso dei secoli, l’arciconfraternita ha vissuto vari momenti di evoluzione e rinnovamento. Nel 1880, ad esempio, furono introdotte le consorelle, mentre negli anni ’50 del Novecento venne vietato l’uso del cappuccio nel tradizionale abito confraternale, scelta che segnò un cambiamento anche visivo nella partecipazione ai riti.

La confraternita può essere usata come specchio per discutere dei profondi cambiamenti demografici, sociali e urbanistici del quartiere Villanova. Fino ad alcuni decenni fa, essa rappresentava un punto di riferimento nella vita quotidiana del quartiere. Le molte famiglie, che vivevano in condizioni modeste, non potevano a differenza di oggi permettere ai loro figli di accedere a palestre, corsi di lingue o attività extrascolastiche. Erano invece le strade del rione, insieme alle attività religiose e confraternali a fornire i principali spazi di aggregazione. La confraternita, con il gruppo dei cantori in particolare, costituiva un luogo di incontro, di formazione e di costruzione dell’identità collettiva.

Con il passare del tempo, tuttavia, lo scenario è profondamente cambiato. L’arciconfraternita ha dovuto affrontare trasformazioni che stavano modificando il tessuto sociale e urbanistico del quartiere. A seguito della costruzione di case popolari, in zone diverse della città, molte famiglie storiche si sono trasferite altrove. Anche l’introduzione della zona a traffico limitato e la crescente pedonalizzazione del centro hanno reso più complicato l’accesso alla chiesa per gli anziani e i fedeli più affezionati, spesso residenti in altre zone. A partire dagli anni ’70 del Novecentio, inoltre, si è registrato un calo delle nascite, le famiglie non erano più composte da sei o sette membri, ma molti meno, e conseguentemente una mancanza di ricambio generazionale all’interno della confraternita.

L’arrivo di nuove famiglie, di origine straniera, anche se di fede cattolica (si pensi alla preponderante comunità filippina), ha contribuito a cambiare il volto del quartiere. Infatti, nonostante la condivisione della religione, queste famiglie spesso non si riconoscono nei riti e nelle tradizioni confraternali locali, che sentono lontani dalla propria cultura. Nel frattempo, il quartiere di Villanova ha vissuto anche una forte turistificazione, con la progressiva sostituzione delle abitazioni residenziali con strutture ricettive.

A confermare il momento di transizione e difficoltà spirituale sono anche le parole di Giancarlo Gessa, confratello intervistato in merito alla situazione attuale: secondo lui, rispetto al passato, si è persa molta della spiritualità e dell’attaccamento alla vita religiosa. “Oggi i confratelli frequentano poco la chiesa”, afferma. Un tempo, per una simile negligenza, come attestato dallo statuto generale disciplinare del 1894 si potevano ricevere sanzioni interne; ora, invece, questo tipo di sanzione è venuta meno proprio per non permettere ancor più una diminuzione dei membri della confraternita.

In questo contesto, l’arciconfraternita si trova oggi difronte ad un problema d’identità: da una parte, chi desidera preservare fedelmente le tradizioni e mantenere inalterati riti e consuetudini; dall’altra, chi è convinto che solo aprendosi al cambiamento si potrà garantire un futuro all’istituzione.

Proprio in questa direzione si collocano alcune scelte recenti orientate all’innovazione. Sono stati attivati profili social su Instagram e Facebook, per avvicinare soprattutto i più giovani e raccontare, anche online, la vita della confraternita. Un altro gesto significativo riguarda il rito di “cura” del Cristo. Tradizionalmente affidato solo ai confratelli, oggi è stato aperto anche ai fedeli. Durante questa cerimonia, il simulacro viene delicatamente avvolto in cotone, come gesto simbolico di cura delle sue ferite. Alcuni frammenti del cotone utilizzato vengono poi distribuiti ai presenti, e considerati come oggetti devozionali con potere taumaturgico.

La storia dell’Arciconfraternita del SS. Crocifisso è quella di una comunità che cerca un nuovo equilibrio. La loro forza, resta nella capacità di rinnovarsi senza snaturarsi, per continuare a essere un riferimento spirituale e culturale per la comunità di Villanova.