Confraternite e risoluzione dei conflitti interni

di Giuseppe Bosco

Lo studio mira ad analizzare la natura giuridica delle disposizioni, di diritto sostanziale e procedurale, che all’interno dei relativi statuti disciplinano la reazione dell’ordinamento interno delle confraternite ad un atto o un comportamento posto in essere da un loro membro.

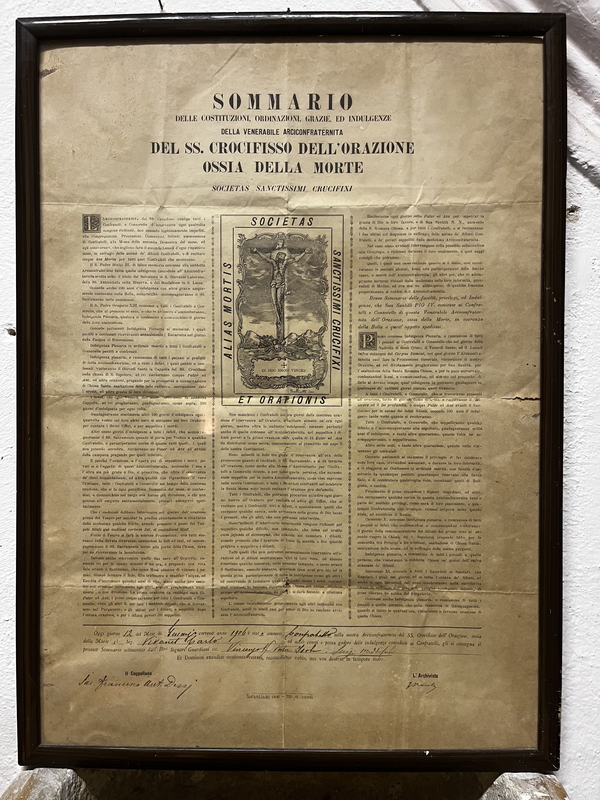

Partendo dall’analisi documentale dello statuto riguardante la Confraternita del SS. Crocifisso in Cagliari, si è inteso operare un confronto tra l’insieme delle norme che rendono vincolante la decisione nei confronti di un confratello o di una consorella e il concetto – logicamente esteso ad altri ambiti - di giurisdizione. Dai dati storici in nostro possesso, in merito al fenomeno confraternale, emerge come le disposizioni interne statutarie costituivano espressione dell’esercizio di una forma speciale di giurisdizione. Possiamo quindi affermare che, anche in un ordinamento “minore” come quello confraternale, le disposizioni di matrice, per così dire, “processuale”, rappresentassero a loro modo una tecnica di composizione dei conflitti (Carnelutti), ponendosi anche esse in attuazione di una norma astratta (Chiovenda), giacché l’insieme di queste regole componeva un solido reticolato di garanzia nei confronti di un’azione improntata all’arbitrio (Calamandrei).

Fatte queste considerazioni preliminari, occorre partire dalle fonti primarie, ossia, per l’ambito trattato, lo statuto confraternale. I sodalizi adottavano, infatti, statuti che prevedevano obblighi religiosi, morali e di mutuo soccorso, ma anche sanzioni per chi trasgrediva (in particolare, le sanzioni per la mancata partecipazione alle funzioni, per comportamenti scandalosi o inadempienza nel versamento di quote). Tali sanzioni potevano andare da ammende pecuniarie all’esclusione temporanea o definitiva, e venivano irrogate collegialmente dagli organi interni. Questa funzione disciplinare conferiva all’insieme di regole che ne disegnavano la procedura, un carattere, per così dire, para-giurisdizionale.

Analizzando più da vicino la natura giuridica di tali norme, possiamo dire che il modello di riferimento è quello delle penitenze ecclesiastiche: in tale ambito parliamo, infatti, di ammonizioni, di esclusione dai sacramenti, di sospensione temporanea dalla comunione. Come nei processi canonici, in realtà, era assai frequente la distinzione tra colpa privata (ripresa in forma riservata) e lo scandalo pubblico (sanzionato davanti ai confratelli); e anche il principio della gradualità (dal richiamo fino alla radiazione) rifletteva la logica penitenziale della Chiesa.

Come ulteriore pietra di paragone, per le disposizioni normative sopra richiamate, può essere invocato il diritto corporativo medievale. Le confraternite, infatti, condividevano molto con arti e corporazioni di mestiere, che risultavano provviste come le prime di organi interni, dotati anch’essi di potere normativo e disciplinare, con applicazioni di norme aventi natura quasi-giudiziale che scandivano il rito, quali la convocazione, l’audizione dell’incolpato e la deliberazione collegiale. Sia nelle confraternite che nelle corporazioni si registrava indubbiamente una prevalenza di sanzioni pecuniarie, affiancate dalla sospensione dall’appartenenza al sodalizio, fino alla sanzione massima dell’esclusione dal medesimo. Entrambi i modelli configuravano in buona sostanza ordinamenti giuridici particolari all’interno del pluralismo medievale. Da un’altra prospettiva, osando un’analogia con il diritto processuale moderno, emergono indicazioni sufficientemente puntuali in ordine alla presenza, sin dai primi esempi di statuti confraternali, di principi generali che attengono ad una sostanziale tipizzazione della condotta vietata, manifestantesi nell’individuazione esplicita di obblighi e divieti, nella competenza dell’organo interno, nonché nella garanzia dell’audizione. In molti statuti si prevedeva, infatti, che l’incolpato potesse esporre le proprie ragioni (anticipazione del principio del contraddittorio). Inoltre, anche il principio di proporzionalità della pena era in qualche modo presente, prevedendo per talune fattispecie una sorta di gradazione a seconda della gravità della violazione (eco del principio moderno di proporzionalità).

Nel tempo in cui si scrive, le confraternite (riconosciute come enti ecclesiastici o associazioni di fedeli) sono dotate di statuti che ricordano i regimi disciplinari di ordini professionali: anche qui, infatti, il rispetto delle regole deontologiche è presidiato da organi interni con potere sanzionatorio. Altro raffronto possibile è quello con i procedimenti disciplinari all’interno del plesso della pubblica amministrazione. In tal caso, le procedure verso i dipendenti pubblici, unitamente all’impianto sanzionatorio (ammonizione, sospensione, destituzione) mostrano significative analogie per quanto attiene la natura progressiva della risposta punitiva.

Andando un pò più a fondo nella questione, non si possono non analizzare le influenze che il corpus normativo in esame ha ricevuto in prestito dal diritto canonico. Al riguardo deve essere considerato, infatti, che le confraternite nascono e si sviluppano dentro l’orizzonte ecclesiale: ogni statuto disciplinare prendeva in prestito categorie proprie del diritto canonico penitenziale. Nel diritto della Chiesa medievale era centrale la distinzione tra peccato occulto (che rimaneva nella sfera del foro interno, risolto in confessione) e peccato pubblico o scandalo (che esigeva una pena visibile e correttiva, come la sospensione dai sacramenti o la pubblica penitenza).

Le confraternite riproducono questa dinamica: le mancanze minori (ritardi, assenze giustificate, piccoli litigi) venivano trattate in forma riservata; mentre le colpe più gravi (rissa, ubriachezza, violenze, condotte contrarie alla morale cristiana) erano discusse davanti al capitolo, con un vero e proprio procedimento pubblico. Tale derivazione si riflette naturalmente anche sul crinale sanzionatorio. L’ammonizione, infatti, era nel diritto canonico la prima misura correttiva. Le confraternite la adottavano spesso come “richiamo fraterno” fatto dal priore o dal maestro. Così pure la sospensione dai sacramenti: nelle confraternite si ricorreva, in particolare, alla sospensione dalla partecipazione ai riti e alle processioni. Era percepita come una pena gravissima perché implicava esclusione dalla visibilità pubblica della fede. Anche l’interdetto locale o personale si traduceva nell’esclusione temporanea dall’oratorio o dalle riunioni capitolari. La massima espressione sanzionatoria si sostanziava nella scomunica (maggiore o minore). In questo senso, le confraternite hanno funzionato come micro-tribunali ecclesiastici, con pene proporzionate che erano eco delle categorie canoniche. E proprio la dottrina canonistica, da Graziano in poi, aveva elaborato la regola “audiatur et altera pars”. Anche negli statuti confraternali medievali e moderni si trova la previsione che l’incolpato venisse convocato e ascoltato davanti al capitolo. Spesso era garantito un tempo per la difesa, talvolta con la possibilità di appello interno (dal maestro al priore, dal priore al capitolo generale). Ciò dimostra che i procedimenti confraternali non erano arbitrari, ma si collocavano dentro una tradizione giuridica comune alla Chiesa.

Il diritto canonico ha sempre distinto tra pene “medicinali” (dette anche censure), volte alla correzione del peccatore, e pene espiatorie (aventi perlopiù natura riparativa). Le confraternite riproducevano questa logica: le pene più lievi erano pensate come avvisi correttivi (correzione fraterna), mentre quelle più dure miravano a preservare la comunità dallo scandalo. L’idea di fondo non era punitiva in senso stretto, ma terapeutica: riportare il confratello alla disciplina della vita cristiana. Un concetto chiave del diritto canonico medievale era lo scandalum: un comportamento che non solo era peccaminoso, ma minava la reputazione della comunità e la fede dei fedeli. Nelle confraternite lo scandalo aveva un peso ancora maggiore: un confratello che dava cattivo esempio (ubriachezza, bestemmia, violenza, rapporti illeciti), comprometteva la credibilità dell’intera compagnia davanti alla città. Per questo, le sanzioni pubbliche erano quasi sempre collegate a condotte che generavano scandalo sociale oltre che religioso. Nel diritto canonico medievale e tridentino, le pene erano irrogate da autorità ecclesiastiche gerarchiche (vescovi, officiali, tribunali ecclesiastici).

Le confraternite invece avevano organi collegiali (consiglio, capitolo, assemblea, revisori dei conti, priore, vice priore, etc.). Questi organi riproducevano un modello decentrato, ma il metodo era lo stesso: convocazione, contestazione, decisione e verbalizzazione. In alcuni casi, se la colpa era particolarmente grave, gli statuti prevedevano che la questione fosse rimessa direttamente all’autorità ecclesiastica superiore (vescovo o parroco).

Per quanto riguarda la Confraternita del SS. Crocifisso, si è potuto analizzare lo statuto del 1895. Da una prima lettura, emerge con chiarezza la presenza di un vero e proprio sistema disciplinare, pur se rivestito da forme semplici e con riflessi meramente interni, che può essere affatto accostato a un procedimento para-giurisdizionale. Gli articoli dedicati alle pene stabiliscono, innanzitutto, che il confratello inadempiente o colpevole di infrazioni agli obblighi statutari poteva essere sottoposto a una pluralità graduata di sanzioni, che andavano dall’ammonizione orale o scritta del priore o del consiglio direttivo fino alla sospensione temporanea dai diritti sociali, come la partecipazione alle processioni e alle assemblee, e infine all’espulsione definitiva dalla confraternita. Erano previste anche ammende pecuniarie di entità contenuta, che fungevano da deterrente e servivano al tempo stesso a sostenere le spese comuni. Lo statuto indicava che il procedimento veniva avviato a seguito di segnalazione o denuncia di un’infrazione e che il consiglio o capitolo della confraternita era tenuto a riunirsi per esaminare il caso. Al confratello interessato veniva data la possibilità di comparire davanti ai superiori e di esporre le proprie ragioni, in modo da garantire un minimo di contraddittorio e difesa. La decisione veniva presa collegialmente, a maggioranza, ed era comunicata all’interessato; per le sanzioni più gravi, in particolare per l’espulsione, lo statuto richiedeva l’approvazione o almeno la non opposizione dell’autorità ecclesiastica diocesana. Nello statuto del 1895 gli articoli che regolavano questo sistema erano in particolare il capitolo VIII (“Delle penalità”), gli articoli dal 47 al 51, che prevedevano la sospensione della vestizione, quella dall’esercizio delle funzioni, l’interdizione della rielezione agli impieghi, fino all’espulsione dalla corporazione; erano inoltre previste pece per così dire pecuniarie (“mezza libra di cera”) nel caso (co.3, art. 8) del legittimo impedimento per l’intervento nelle processioni solenni nonché ai riti funebri dei confratelli.

Nello statuto del 1895 la particolarità sta nella circostanza storica in cui lo stesso risultava approvato ed emesso. Nel documento analizzato, infatti, viene menzionata in diversi articoli la “Banca”, il cui ruolo va certamente ricompreso e letto nel contesto delle trasformazioni giuridiche e finanziarie che tra fine Ottocento e inizio Novecento interessarono le confraternite e, più in generale, gli enti morali religiosi. Dopo l’Unità d’Italia, infatti, le confraternite furono sottoposte a una regolamentazione più stringente, sia sul piano dei beni patrimoniali che su quello della gestione amministrativa. La legge Crispi del 1890 sugli enti morali, infatti, impose maggiore trasparenza e controlli, con obbligo di registri contabili e vincoli nell’amministrazione dei patrimoni. In questo quadro, le confraternite non potevano più limitarsi a una gestione informale del denaro tramite cassieri o depositi presso privati, ma dovevano avvalersi di forme sicure di custodia e di strumenti di credito riconosciuti. Per questo, negli statuti di fine Ottocento ricorre spesso il riferimento a una banca o a un istituto di credito presso cui depositare le somme della confraternita. Non si trattava di una “ingerenza bancaria” nel senso moderno, ma piuttosto di una misura volta a garantire la corretta amministrazione del patrimonio confraternale, a tutelare i confratelli contro eventuali appropriazioni indebite, a rispettare le nuove normative civili sugli enti morali e a permettere movimenti di cassa più sicuri e verificabili, specie per confraternite con notevoli entrate derivanti da lasciti, offerte o affitti di beni immobili. Quindi il riferimento a una “Banca” nello statuto del 1895 del SS. Crocifisso non ha un ruolo religioso o caritativo, rivestendo perlopiù un significato amministrativo e giuridico. Esso in pratica costituisce lo strumento previsto dalla legge per custodire i fondi e dimostrare la regolarità della gestione economica della confraternita.

Il ruolo di garanzia, pertanto, nel caso di conflitti interni, viene rivestito in prima battuta, in quel periodo storico particolare, dall’istituto bancario di riferimento, per poi essere sottoposte tutte le decisioni più importanti alla Giunta degli eletti e successivamente alla Giunta Plenaria.

Si è visto, pertanto, come da un punto di vista strettamente giuridico queste norme rivelino il doppio volto delle confraternite di fine Ottocento: da un lato enti morali riconosciuti dallo Stato, con personalità giuridica e quindi soggetti a vigilanza civile, dall’altro associazioni di fedeli sottoposte al diritto canonico e al controllo del vescovo. Le pene interne, quindi, avevano un effetto civile, in quanto incidevano sullo status di socio e sull’eventuale diritto a beneficiare dei beni comuni, e insieme un effetto religioso, poiché l’esclusione comportava una perdita di status spirituale e di appartenenza al corpo comunitario. Dal punto di vista del diritto canonico la confraternita non poteva infliggere censure proprie dell’ordinamento della Chiesa, come scomuniche o interdetti, ma poteva stabilire pene disciplinari minori; la loro validità era subordinata all’approvazione vescovile dello statuto stesso e all’esercizio del diritto di visita del vescovo, che poteva confermare o correggere le decisioni prese. Il procedimento disciplinare descritto nello statuto riflette, quindi, un modello che ha radici nel diritto medievale, quello della giurisdizione domestica: la comunità giudica i propri membri attraverso un organo collegiale interno, riconosciuto come legittimo dall’autorità superiore.

In questo senso, la decisione del consiglio della confraternita si avvicina a un atto giurisdizionale in senso lato, pur restando confinata nell’ambito privato e associativo. Il confratello, in caso di sanzione che riteneva ingiusta, poteva sempre rivolgersi al vescovo, e in tal modo il procedimento interno trovava il suo naturale contrappeso in un’autorità imparziale esterna.

In conclusione, lo statuto del 1895, pur collocandosi in un periodo storico peculiare, mostra un sistema disciplinare ben congegnato, in cui la pena non era mai arbitraria ma fondata su norme scritte, con la possibilità di difesa dell’incolpato e con un bilanciamento di poteri tra organi interni, organo di garanzia (la banca) e le giunte (degli eletti e plenaria), potendo però sempre adire in ultima istanza l’autorità ecclesiastica. È proprio questa struttura, a metà tra diritto privato e diritto canonico, che conferisce alle confraternite quel carattere para-giurisdizionale che la dottrina ha spesso sottolineato, dove le decisioni disciplinari hanno un contenuto giuridico effettivo pur non essendo riconducibili a un vero processo civile o penale.

Possiamo quindi sostenere che i procedimenti disciplinari confraternali fossero un riflesso “in piccolo” del diritto canonico, riecheggiandone non solo la logica (ammonizione in funzione protettiva per il singolo e per evitare lo scandalo pubblico), bensì le stesse garanzie minime (contraddittorio, “audita et altera parte”, appello), e persino la medesima scala di sanzioni progressive (ammonizione, sospensione, esclusione con funzione di sostanziale “excommunicatio”). In sintesi, e semplificando all’estremo, la confraternita si comportava come una chiesa in miniatura, dotata di un proprio foro interno, che ricalcava le strutture e i principi del diritto canonico.

Bibliografia

Bellini P., Res publica sub deo, 1981, Le Monnier.

Carnelutti F., Diritto e processo, 1958, Napoli, Morano editore.

Chiovenda G., Principi di diritto processuale civile, 1923, Napoli, Jovene.

Gazzini, M., 2006. Le confraternite italiane: periodi, problemi, storiografie, CLUEB.

Grossi P., Studi canonistici, 2013, ed. Giuffrè.

Martini, A., 2005, Origine e sviluppo delle confraternite, La Ricerca Folklorica, fasc. 52.

Moroni G., Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, 1840, Venezia.