Genovesi a Cagliari: tra riservatezza e inclusione

A cura di Clarissa Porcu

Una comunità unita e orgogliosa, con una storia di quattro secoli e una regola di ammissione perpetuata fino al giorno d’oggi.

L’Arciconfraternita dei Genovesi di Cagliari è nata tra la fine del Cinquecento e l’inizio del Seicento, grazie alla spinta dei mercanti liguri stabiliti nel quartiere di Stampace e intrecciavano affari, devozione e identità.

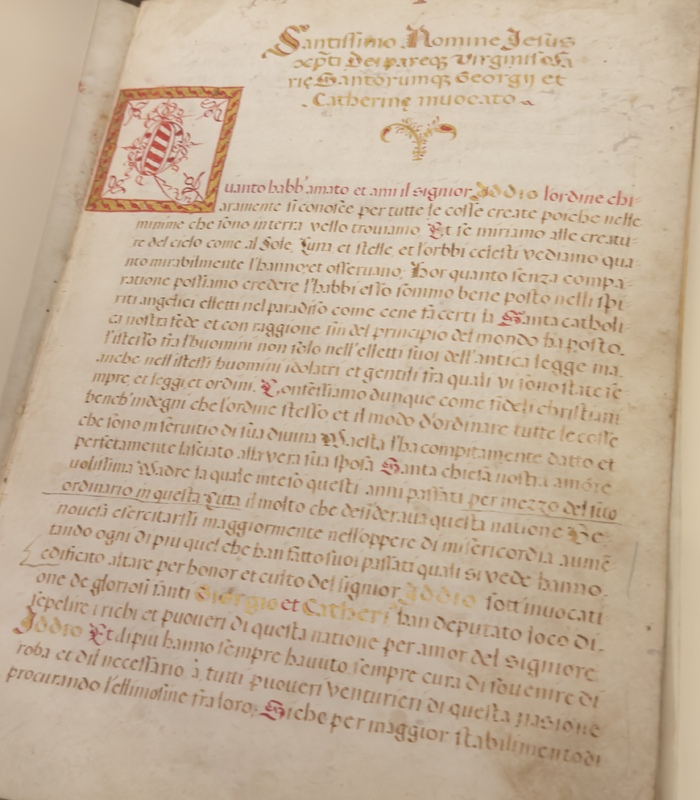

Le Costituzioni del 1596 ne decretano la nascita. Questo statuto apriva, almeno sulla carta, l’ingresso a tutti: donne e uomini, di qualunque nazione e condizione.

Eppure, come si può apprendere dai registri e dalle testimonianze orali, la realtà è ben diversa: i nomi degli iscritti sono quasi ed esclusivamente liguri e di genere maschile.

Questa scelta non fu casuale: i mercanti genovesi, nonostante la loro disponibilità economica, venivano guardati con sospetto dalla comunità locale. Questo clima li portò a sentire il bisogno di creare uno spazio a loro dedicato, dove ricostruire la propria comunità nonostante la lontananza da casa.

Così nel corso del tempo si passò da una teorica apertura universale a una rigida chiusura, tanto che venivano ammessi inizialmente soltanto i Genovesi. Successivamente, verso la fine del Settecento, si rileva una marginale apertura verso gli oriundi, i loro discendenti, ma sempre e solo in linea maschile.

L’esclusività dettata da questa regola ha influenzato per secoli la realtà della confraternita, rendendola quasi la custode della memoria ligure nella città di Cagliari.

I cognomi, ancora oggi, raccontano e dimostrano le dinamiche legate a questa realtà: lo stesso ex priore e attuale direttore del museo dell’Arciconfraternita, ha raccontato la corruzione del suo cognome. Originariamente, a Genova, era Lastreto per poi divenire, a Cagliari, Lastretti.

Altri esempi sono Alzati che divenne Alziatore, o Parodi, il cognome dell’attuale priore, che divenne Parodo a Carloforte.

Le fonti raccontano un mondo dominato dagli uomini di origine genovese, ma con delle eccezioni. All’inizio del Seicento una donna, Isabella Saliner, diventò consorella e benefattrice e contribuì alla costruzione della prima chiesa dell’Arciconfraternita situata nell’attuale Via Manno a Cagliari.

Nonostante siano passati secoli, anche attualmente le regole sono rimaste immutate: per entrare bisogna ancora dimostrare di avere origini liguri per linea paterna.

Ma questo requisito, nonostante sia stato mantenuto per secoli e abbia dato forza e coesione al gruppo, oggi pone la confraternita davanti a una sfida. Il numero dei confratelli attualmente è di circa una quindicina di persone, sparse in tutta la Sardegna e non tutti in grado di partecipare alle attività. Questa situazione ha portato a interrogarsi sulla necessità di ampliare il coinvolgimento anche ai discendenti materni, una decisione che comporterebbe la revisione dello statuto, possibile solo grazie all’approvazione dell’arcivescovo.

Un cambiamento quasi radicale dopo tutti questi secoli, ma anche definibile vitale, questo perché la confraternita rischia di vedere affievolirsi il proprio ruolo mantenendo questa esclusività.

La storia dell’Arciconfraternita dei Genovesi non racconta solo una storia religiosa, ma anche una vicenda legata alla Cagliari multiculturale che durante i secoli ha visto e accolto genti diverse.