Villanova: urbe e comunità a confronto

di Laura Mura

Le confraternite costituiscono una delle più significative espressioni della religiosità popolare in Sardegna, con funzioni che travalicano l’ambito puramente devozionale per estendersi a dimensioni sociali, assistenziali e perfino urbanistiche. In quanto associazioni laicali radicate nel tessuto urbano e comunitario, esse hanno contribuito a modellare la vita dei quartieri, definendone ritmi, identità e spazi di aggregazione.

A Cagliari, le confraternite hanno trovato nei quartieri storici – Stampace, Villanova, Castello e Marina – i luoghi privilegiati di insediamento e radicamento. Qui il legame tra confraternita, chiesa di riferimento e comunità locale si è tradotto in una fitta trama di relazioni che ha inciso profondamente sulla conformazione dello spazio urbano. Le processioni della Settimana Santa, con i loro itinerari che attraversano strade, piazze e rioni, hanno contribuito a costruire un rapporto rituale e simbolico con la città, facendo dello spazio urbano un palcoscenico sacralizzato. Allo stesso modo, le attività assistenziali delle confraternite hanno dato vita a luoghi di accoglienza e di cura che si sono intrecciati con la quotidianità dei quartieri.

Questo radicamento non si esaurisce nel passato: ancora oggi, le celebrazioni confraternali rappresentano momenti di ritorno e riappropriazione simbolica del quartiere, infatti, molte famiglie originarie di Villanova, pur avendo lasciato il quartiere, tornano per le celebrazioni della Settimana Santa, confermando la persistenza di un carattere spaziale che continua a modellare la dimensione urbana e identitaria del sodalizio.

Il caso di Villanova è emblematico: la presenza secolare dell’Arciconfraternita del Santissimo Crocifisso ha lasciato un’impronta tale da determinare la costruzione di un oratorio interamente dedicato, segno tangibile di come la dimensione confraternale si traduca in configurazione spaziale e in memoria collettiva radicata nel territorio.

Tra i quartieri storici di Cagliari, Villanova si distingue come il meno conosciuto e, per lungo tempo, uno dei più poveri. Nel corso dei secoli il quartiere sviluppò una forte identità artigianale e popolare: argentieri, falegnami, sarti, conciatori e calderai costituivano la base sociale, cui si aggiungevano figure legate al piccolo commercio. Un ruolo peculiare ebbero i rigattieri e le panettiere, impegnati rispettivamente nello scambio informale di merci e nella produzione alimentare, attività che rappresentavano una risorsa economica fondamentale per molte famiglie.

A partire dalla seconda metà dell’Ottocento, la storia del quartiere si intreccia con processi di trasformazione che hanno interessato luoghi oggi profondamente mutati o edifici ormai scomparsi. Eppure, in alcune parti, Villanova sembra essersi arrestata al passato: sopravvive una trama di case a schiera tradizionali, con corti interne a verde, resistenti alla sostituzione edilizia in cemento, dando origine ai grandi contrasti indotti dalla modernità: il traffico urbano, caotico e crescente, aggredisce le aree più intime, trasformando piazze e slarghi in parcheggi, mentre le recenti espansioni si integrano con il tessuto storico generando un intreccio di usi e funzioni, vista la presenza consistente di Case Vacanze, che rischia di oscurare le radici più autentiche del quartiere.

La nascita del quartiere si colloca tra il 1258 e il 1288, come attestano le fonti documentarie legate al trattato di pace che impose a Pisa la cessione di Cagliari a Genova. Infatti, il quartiere fu progettato secondo uno schema urbanistico riconoscibile e coerente con modelli pisani: una forma a mezzo fuso, con un lungo asse centrale generatore – l’attuale via San Giovanni – sul quale affacciano le caratteristiche case a schiera, di altezza limitata, con un fronte di 5-6 metri e una profondità di 15 metri, che, snodandosi lungo le pendici orientali del colle di Castello, era tagliato da vicoli e gradonate funzionali al collegamento delle vie longitudinali e al deflusso delle acque. A questo impianto si affiancavano altri tre assi principali (le vie San Domenico, San Giacomo e Piccioni) che delimitavano dodici isolati. L’impianto descritto, analogo ai borghi medievali sorti all’esterno delle mura delle città toscane, era racchiuso tra porte di ingresso e di uscita, poste alle due estremità dell’asse principale.

In questo quadro complesso, emergono come riferimenti identitari le due chiese più antiche, San Domenico e San Giacomo, che testimoniano una stratificazione millenaria e rappresentano ancora oggi punti cardinali della vita religiosa e sociale di Villanova. Infatti, intorno a due poli religiosi, si concentravano gli unici spazi pubblici di una certa ampiezza, che costituivano i fulcri comunitari del quartiere. In particolare, la piazza San Giacomo, tangente alla soprastante via Piccioni e dominata dalla torre campanaria, può essere interpretata come un’estensione del sagrato della chiesa. La sua conformazione attuale è il risultato di successivi interventi compiuti tra il XV e il XIX secolo: la sostituzione del loggiato cimiteriale con i due oratori seicenteschi e il rifacimento neoclassico della facciata della parrocchiale hanno generato un insieme di edifici eterogenei ma coerenti dal punto di vista ambientale. Fulcro della vita comunitaria, la piazza ospitò fino al secolo scorso il sindacato di quartiere nella cosiddetta casa de domeria.

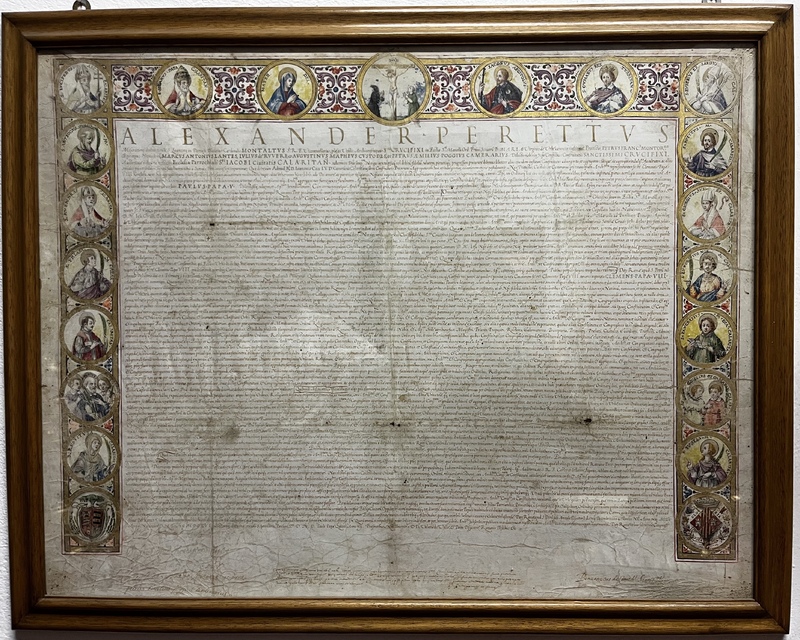

Proprio nella chiesa di San Giacomo trovò sede la confraternita del Santissimo Crocifisso, la cui presenza risulta strettamente legata al carattere agro-pastorale del quartiere. L’intitolazione al santo pellegrino, venerato come protettore dei raccolti, riflette infatti la connessione tra religiosità, economia e cultura della comunità locale. La confraternita, in questo contesto, non costituiva soltanto un’associazione devozionale, ma svolgeva un ruolo decisivo di coesione sociale e di mutuo aiuto. Le pratiche assistenziali, i riti processionali e le celebrazioni liturgiche rinsaldavano i legami tra i membri e strutturavano un senso di appartenenza capace di oltrepassare i soli confini religiosi. La collocazione all’interno della chiesa di San Giacomo consolidava questo radicamento, trasformando l’edificio sacro, considerato uno dei più antichi della città di Cagliari, in fulcro della vita collettiva. Un momento di svolta nella storia confraternale è rappresentato dalla costruzione di un oratorio dedicato, realizzato nello spazio che un tempo era dedicato al cimitero, come emerso dall'intervista con i confratelli. Questo atto di mecenatismo religioso non si esaurisce in un semplice ampliamento delle strutture di culto, ma segna l’affermazione della confraternita come soggetto capace di incidere sulla trasformazione urbana. L’oratorio, infatti, introduce un nuovo polo di aggregazione nel tessuto di Villanova, ridefinendo i rapporti spaziali e generando un luogo fortemente identitario. In questo senso, la confraternita contribuisce a un processo di urbanizzazione che si innesta sull’impianto agro-pastorale originario, trasformandolo in un contesto urbano dotato di nuovi significati simbolici e comunitari. Un processo favorito dalle processioni confraternali che rappresentano un dispositivo fondamentale per comprendere il rapporto tra religiosità popolare e spazio urbano. Attraverso i loro percorsi rituali, le confraternite tracciano una geografia simbolica che attraversa strade e piazze, riconnettendo la comunità ai luoghi della quotidianità. Il percorso processionale non solo consolidava il legame tra confraternita e abitanti, ma creava anche relazioni con le altre confraternite cittadine, configurando una rete di presenze che scandiva il calendario religioso e la vita sociale. Lo spazio pubblico veniva così periodicamente riappropriato e riplasmato dal rito, rafforzando il senso di appartenenza e la memoria collettiva.

Nella contemporaneità, il rapporto tra confraternite e città appare profondamente mutato. Le trasformazioni urbanistiche di Cagliari, la diffusione di nuovi stili di vita e l’affermarsi dell’individualismo hanno progressivamente ridimensionato la centralità delle confraternite. Il senso di comunità che un tempo si esprimeva attraverso la ritualità collettiva e la partecipazione alle processioni è oggi indebolito. Il rapporto con il tempo – scandito da cicli religiosi e agricoli – e con lo spazio pubblico – inteso come luogo di condivisione – ha subito trasformazioni significative. La ritualità confraternale continua a mantenersi viva grazie anche a quanti, pur non risiedendo più nel quartiere, vi fanno ritorno in occasione dei riti principali, segno di un legame identitario profondo. Tuttavia, la confraternita attraversa oggi una fase di crisi, non riuscendo più a esercitare quel ruolo centrale di dispositivo socio-spaziale che aveva in passato. Questo evidenzia come le confraternite, e nello specifico l’Arciconfraternita del Santissimo Crocifisso di San Giacomo, abbiano svolto storicamente un ruolo cruciale nella configurazione urbana e sociale di Cagliari. La loro azione non si è limitata alla sfera religiosa, ma ha inciso sulla costruzione dello spazio urbano, sulla coesione comunitaria e sulla definizione di identità collettive, e nella definizione di un “paesaggio sonoro”, grazie alla presenza dei cantori.

Oggi, tuttavia, tali funzioni appaiono in gran parte indebolite. La sfida contemporanea è quella di riconoscere nelle confraternite non soltanto organismi religiosi, ma anche patrimoni immateriali capaci di raccontare la storia sociale della città.

Bibliografia

AA. VV. 1991. Cagliari quartieri storici Villanova. Silvana Editoriale.

AA.VV. 1997. Le Strade Alberate. Vol. 2. Storia dell’urbanistica 1996. Edizioni Kappa.

Cadinu, Marco. 2023. «Storia dell’urbanistica». «...per dar mayor prospettiva a l’Iglesia». La strada con fondale in Sardegna in età moderna = …per dar mayor prospettiva a l’Iglesia». The Road with a Backdrop in Sardinia in the Early Modern Age 15. Le strade con Fondale, 2: La progettazione coordinata di strade e architetture tra Medioevo e Novecento (XVII-XX secolo): 32–49.

Dadea, Mauro, Simone Mereu, e M. Antonietta Serra. 2000. Chiese e arte sacra in Sardegna. Arcidiocesi di Cagliari. Tomo I. I. Chiese e arte sacra in Sardegna. Diocesi. Zonza Editori.

De, Marzo, e Dr Javier Ibáñez Fernández. 2014. «LA CHIESA E IL CONVENTO DI SAN DOMENICO A CAGLIARI NEL XVI SECOLO». . . ISSN.

Gazzini, Marina. 2006. Le confraternite italiane: periodi, problemi, storiografie. CLUEB.

Giammusso, Federico Maria, e Arch Marco Rosario Nobile. s.d. «LA CHIESA E IL CONVENTO DI SAN DOMENICO A CAGLIARI NEL XVI SECOLO - LA IGLESIA Y EL CONVENTO DE SAN DOMENICO DE CAGLIARI EN EL SIGLO XVI».

Grande, Julio. s.d. La Semana Santa: una tradición viva.

Martorelli, Rossana. s.d. R. MARTORELLI (2013). Un decennio di ricerche archeologiche sulla Cagliari catalano-aragonese: status quaestionis e progetti futuri, in A. CIOPPI (ed.), Sardegna e Catalogna officinae di identità riflessioni storiografiche e prospettive di ricerca, Cagliari, pp. 243-278. Consultato 18 settembre 2025.

Milleddu, Roberto. 2020. «Aspetti del paesaggio sonoro della Settimana Santa a Cagliari: tra Sardegna e Oltremare». Know the sea to live the sea, Atti del convegno: Cagliari, Cittadella dei Musei, 7-9 marzo 2019, Perugia, Morlacchi editore, 2019, maggio 21.

Naitza, Salvatore. 1992. ARCHITETTURA DAL TARDO ‘600 AL CLASSICISMO PURISTA | ILISSO. Storia dell’arte in Sardegna. Ilisso / Banco di Sardegna.

Piga, Massimiliano. 2022. I QUATTRO QUARTIERI STORICI DI CAGLIARI Passeggiata Tra Santi e Martiri. gennaio 1.

Principe, Ilario. 1988. Le Città nella Storia D’Italia, Cagliari. Laterza.

Sardegna Digital Library. s.d. «In limba : Contus de un’arruga antiga, s’arruga de Santu Jacu».

Serra, Alessandro. s.d. «Culti e devozioni delle confraternite romane in Età moderna».

Urban, M. Bonaria. 2000. Cagliari fra Tre e Quattrocento. Ist. sui rapp. Italo-Iberici di Cagliari. Edizioni ETS.