La città dei morti

a cura di Nicola Piccioni

Nella zona di Prato Giunco, un tempo luogo riservato solo a chi abiurava la fede, sorge ora una “città dei morti”.

Dopo aver superato l’ingresso, caratterizzato da imponenti semicolonne che racchiudono un arco a tutto sesto, il mio sguardo viene immediatamente catturato da una tomba di famiglia, maestosa, sormontata da una cupola e policroma, che viene annoverata tra i sepolcri costruiti nei primi decenni del cimitero e che, come altre architetture presenti all’interno, è molto simile a sepolcri preesistenti, in questo caso a una tomba familiare realizzata dall’architetto Luca Beltrami nel cimitero monumentale di Milano.

Proseguendo la mia visita nella zona iniziale e più antica della “città”, noto un’umile tomba che scopro essere la dimora eterna di Sciù Paulin (1826-1909), che sta a pochi passi da quella della Famiglia Napoleone, e, dopo aver letto la descrizione di Nicolo Capriata, sembra ancora di sentire i dissapori politici a cui facevano capo don Paolo Segni da una parte e Giuseppe Napoleone dall’altra. La costruzione di un nuovo cimitero era stata necessaria a causa dell’incremento della popolazione che si verificò tra il 1861 e il 1871 e al nuovo regolamento sanitario del 1874. La scelta del luogo per il nuovo camposanto, che prima si trovava dove ora c’è il palazzo municipale, aveva visto contrapporsi la proposta della minoranza, capeggiata da Giuseppe Napoleone, di utilizzare un terreno posseduto da Alessandro Pomata, e la maggioranza, guidata dal sindaco Segni, che identificava la zona di Prato Giunco come quella più adatta, e troverà soluzione solo nel 1880. Eppure, proprio colui che era riuscito a far costruire le Sacre Mura nel Prato Giunco, ora riposa in una tomba semplice, dismessa, mentre la famiglia Napoleone vanta un’elegante architettura che richiama lo stile romanico ed è tra le tombe più antiche presenti nel cimitero.

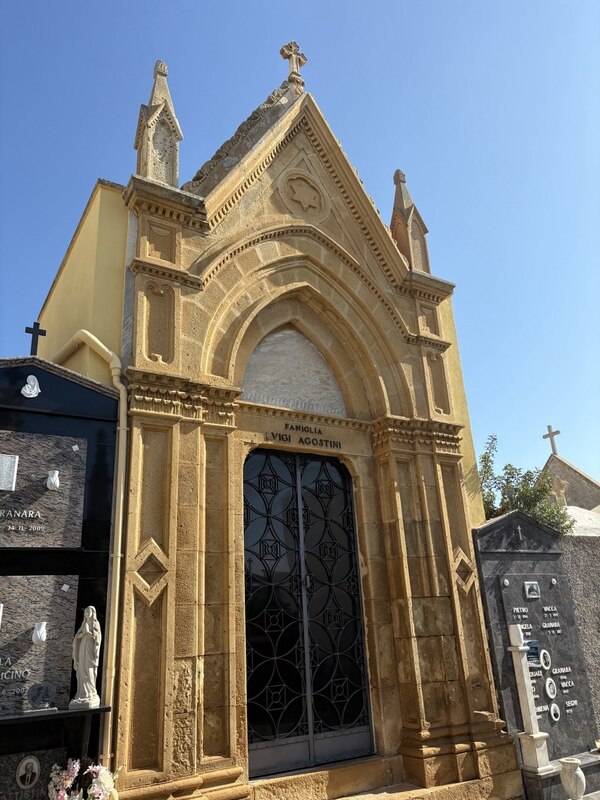

Durante le mie visite in questo luogo, grazie alla guida del necroforo Antonello Saliu e a Gianni Casanova, ho avuto modo di conoscere il nome di tante famiglie illustri del passato della cittadina e dei legami che univano queste famiglie, molte delle quali riposano in tombe familiari riccamente decorate, in cui, però, non si riconosce un gusto artistico dominante: la liscia pietra grigia della Famiglia Gavassino-Taddei contrasta con i pinnacoli gotici in pietra gialla della tomba della Famiglia Armeni. Sempre in pietra gialla è quella della Famiglia Luigi Agostini, il cui frontone è decorato con la stella di Davide. Ancora diverso è lo stile della Cappella della Famiglia Lapicca che si differenzia dalla tomba della F. Garibaldi, la quale presenta chiaramente tratti riconducibili allo stile romanico.

Tuttavia, anche i sepolcri che sembrano più semplici hanno, in realtà, tanto da raccontare. Infatti, leggendo i nomi delle anime che riposano in questo luogo, si riconosce il passato di Carloforte, composto da tabarchini, sardi, ponzesi… come ha ricordato con orgoglio Antonello Saliu. Inoltre, in una piccola sezione del cimitero riposano alcuni soldati inglesi periti al tempo della prima guerra mondiale, che raccontano un altro tassello della complessa storia dell’isola di San Pietro.

Un semplice sepolcro, che racconta però una storia estremamente interessante, è quello del Dott. Arnoux (1840-1919), medico militare che, in avanzata età, dopo aver scoperto la tessitura del Bisso, tentò di sviluppare a Carloforte un’industria per la tessitura della “seta di mare”, e a riguardo, infatti, scrisse il volume Sulla pesca e l’utilizzazione della “Pinna nobilis”, e del relativo bisso.

Passeggiando per i sentieri di questa “città”, il rosso vivo dei fiori posti nella tomba di Giuseppe Cavallera diventa testimone del ricordo riservato a colui che, membro del P.S.I., sindaco, poi parlamentare e infine senatore, è stato un pioniere del socialismo in Sardegna. Proprio per questo, la sua memoria non si è sbiadita tra i carlofortini, che lo ricordano non solo tramite la cura riservata alla sua sepoltura, ma la sua memoria è stata immortalata anche grazie al teatro che prende il suo nome e una strada a lui intitolata.

La toponomastica di Carloforte ha riservato un posto anche a due donne che riposano in questo luogo: Suor Maria Scaccabarozzi (1899-1984), educatrice religiosa, e la serva di Dio Carolina Damele (1883-1952), le cui spoglie sono conservate nella cappella che si incontra seguendo il viale d’ingresso, ed entrambe le donne sono state ricordate con piacere da Antonello Saliu come membri noti del passato della comunità.

Gianni Casanova si è invece soffermato sul passato ottocentesco della cittadina e dal suo racconto emergono tanti ricordi, mi ha raccontato il ritrovamento di simboli e stemmi massonici e la presenza della loggia “Cuore e Carattere” nella Carloforte del passato.

La “città dei morti” di Carloforte permette di comprendere la complessità della comunità isolana tra tombe monumentali e alcune ormai dimenticate dal tempo, storie illustri e memoria, massoneria e simbologia, seppur molti elementi rimangano, almeno per ora, un mistero.

Bibliografia

Capriata, Nicolo, I Cimiteri, in «Quaderni Tabarchini», vol. 1(2011), pp. 72-79.

Basso-Arnoux, Giuseppe, Sulla pesca ed utilizzazione della 'Pinna Nobilis' e del relativo bisso, Ministero dell’Industria, del Commercio e del Lavoro, Roma, 1916.

Sardegna Cultura - Catalogo beni culturali

CAVALLERA, Giuseppe - Enciclopedia - Treccani

Edicola Frova | Cimitero Monumentale Milano (comune.milano.it)