-

Denominazione

-

Torre Grande

-

Gran Torre di Oristano

-

Data

-

1542

-

Descrizione

-

Profilo storico

Sin dal VII secolo si ha testimonianza, tramite Giorgio Cipro in "Descriptio Orbis Romani", della presenza di un approdo in Torre Grande.

In un atto del 1317, custodito nell'Archivio di Stato di Pisa, si fa riferimento ad una nave attraccata "in portu Cuchusii Arestagni" identificabile con la località di Cuguzzu, area nord occidentale della borgata di Torre Grande.

L'importanza del golfo di Oristano si evince anche nei Procesos de Arborea, dove viene citata una significativa attività dei due porti di Oristano: "lo Barchanir" per attività commerciale, "San Marco" per attività principalmente militare. (G. Tola, 2003, p.19).

All'epoca della dominazione aragonese, nello scalo di Oristano è autorizzato l'attracco di imbarcazioni per il commercio di cereali o granaglie, in quanto è considerato un "porto caricatore", ovvero luogo autorizzato agli scambi commerciali. Le merci imbarcate o sbarcate sono soggette a controlli e al dazio in base alle carte reali del re Giovanni del 12 maggio 1388 e del re Alfonso del 1 luglio 1452.

Nella relazione del Camos del 1572, che precede l'istituzione della "Reale Amministrazione delle Torri", si evidenzia il ruolo strategico di Oristano per la posizione centrale nell'isola e per la caratteristica di "disporre di un porto e di un fiume navigabile per la lunghezza di quindici miglia". (G. Tola, 2003, p.19-23).

L'attività della Torre si lega agli usi del territorio su cui insiste.

Nel 1703 la città di Oristano concede a Cabras il diritto di pascolo, con il pagamento di un affitto, nel "salto" di Cuguzzu, di proprietà del Comune di Oristano in cui è situata la torre. (ASCOr, Sezione Storica, Fascicolo n. 2886, 1703-1961, cc. 1 r. - 10 r).

Nell'Ottocento, Vittorio Angius, autore della voce Oristano per il Dizionario Casalis, segnala che la Gran Torre ancora si esige un dritto di pedaggio di un soldo per ogni starello di grano, di mezzo soldo per ogni starello di cereali.

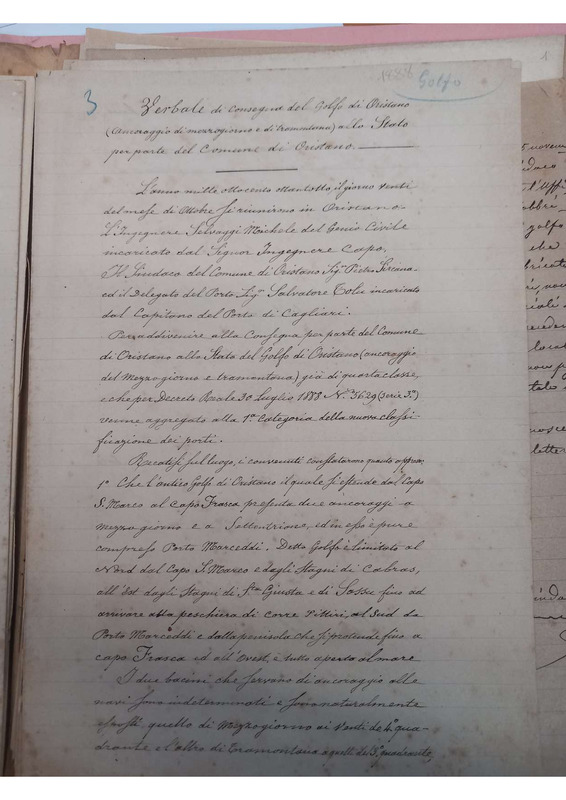

In seguito, il golfo di Oristano viene consegnato allo Stato Italiano dal Comune di Oristano, con verbale del 20 ottobre 1888. (ASCOr, Sezione Storica, Fascicolo n. 2886, 1703-1961, cc. 12 r. - 13 r.).

Dal XX secolo nella borgata di Torre Grande si collocano industrie di tipo conserviero e viene costruito un pontile per l'approdo delle barche che portano le merci dalle navi ormeggiate nel golfo. (G. Tola, 2003, pag. 26)

-

La Gran Torre

La costruzione della torre ebbe inizio nel 1542 e si protrasse per diversi anni. La Gran Torre è una "torre de armas", detta anche "gagliarda", ed è la più grande torre costiera della Sardegna.

Collegata a vista con la foce del Tirso e con il sistema di torri costiere, quali la Torre della Frasca, la Torre di Marceddì e la Torre di San Giovanni di Sinis, la Gran Torre potrebbe essere stata edificata su una fortificazione preesistente, costruita dal 1354 per volontà di Pietro il Cerimonioso a difesa dei "porti caricatori" (G. Tola, 2003, pag. 28).

Tale ipotesi si può collegare ad un atto del 1481 in cui la Corona destina 500 lire, dalle rendite spettanti alla Corona, per il restauro delle torri di Oristano. (ACCa, Sezione Antica, vol.6, Atti del Parlamento presieduto in Cagliari da Alfonso V d'Aragona, c.81.).

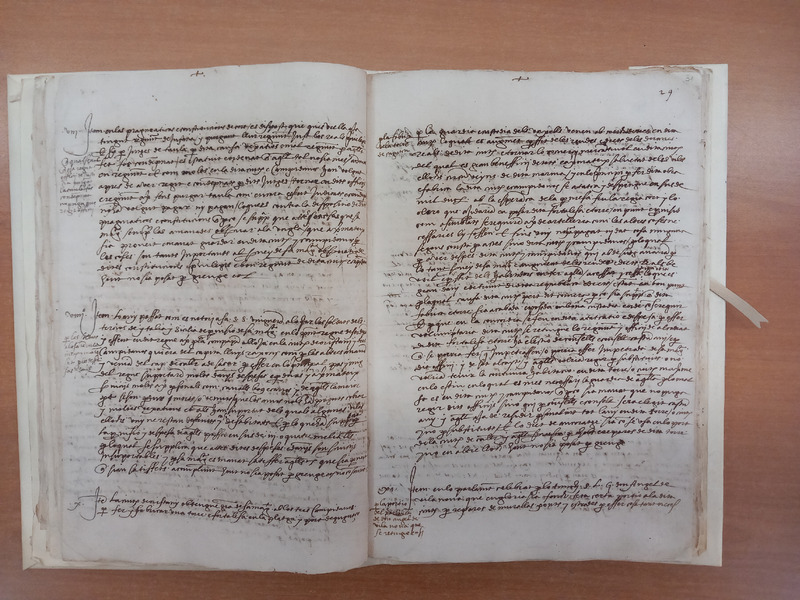

Secondo gli studi di Rassu la costruzione della Torre potrebbe risalire al 1542, della cui data si ha ulteriore riprova grazie ad un documento dell'Archivio Storico di Oristano (ASCOr, Sezione Antico Regime, Registro di Consiglieria n.265,1542-1543, cc.30 v.-31 r.) dove si chiede il permesso al re di edificare la fortificazione nel porto di Cuguzzu per garantirne la sicurezza, favorirne gli scambi commerciali e rimpinguare le casse reali grazie alle tasse doganali. (M. Rassu, 2000, p. 98)

Il 3 luglio 1563 si autorizza il pagamento di 100 scudi d'oro, prelevati dalla Ricevidoria del Marchesato di Oristano, per completare la fabbrica della Torre del Porto di Oristano (ASCa, Antico Archivio Regio, P2, c.275).

A riprova del completamento della Torre, in un documento del 27-28 aprile 1565 si fa riferimento al trasporto di una bombarda di ferro nella Torre della Marina della città di Oristano. (A.S.Ca, Ufficio dell'insinuazione, Tappa di Oristano, Atti Sciolti, notaio Nicola Pinna, vol.615, s.n.c. - Nicola Settembre).

Nel 1572 Camos nomina la Torre come già esistente, evidenziandone la funzione di difesa sia delle peschiere sia del Campidano di Oristano.

Lo studioso Rassu scrive che nel XVII secolo intorno alla costruzione esistevano numerosi magazzini. Secondo l'ingegnere G. Tola, che ha studiato approfonditamente la Grande Torre per eseguirne il restauro, è molto probabile che la stessa, in questo periodo, svolga una difesa delle merci, soprattutto dei prodotti delle peschiere e delle tonnare del golfo; le baracche in legno servono come alloggio del personale della tonnara di Sant March, mentre nei magazzini della Torre si custodiscono i barili per la conservazione del pesce. (G. Tola, 2003, p. 30).

Francesco Mallo, locatario della tonnara di Sant March, il 9 febbraio 1606, chiede all'alcaide della Torre di sgomberarne i magazzini per potervi disporre i barili della tonnara.

Nel 1637 la Torre viene bombardata e occupata dai francesi, guidati dall'ammiraglio Carlo di Lorena conte d'Harcourt, per la conquista della città di Oristano; negli stessi anni l'alcaide della Gran Torre Giovanni Serra scrive, in una relazione al viceré marchese di Almonazir, lo stato di degrado in cui versa la Torre e l'assenza di munizioni.

In seguito alla sconfitta, la Torre viene riarmata ma, nonostante tutto, rimane in pessime condizioni, come riporta nel 1657 il Sergente Maggiore e Capitano di Guerra d'Oristano Giovanni Battista Sanna in una memoria indirizzata al governatore don Bernardino Mattia Cervellon.

Infatti, i francesi continuano a depredare le navi ancorate sotto la Torre senza alcuna conseguenza.

Contestualmente, nel 1652 con Regio Diploma, Filippo IV cede in pegno a don Girolamo Vivaldi gli stagni e la peschiera di Cabras "Mare 'e Pontis" e lo stagno di Santa Giusta, pertanto anche la Torre passa sotto la sua gestione. Successivamente la Torre viene ristrutturata nel 1684 e nel 1692. Si progettano diversi restauri nel 1772 e nel 1775 per opera dell'ingegnere Daristo con lavori documentati fino al 1786. (G. Tola, 2003, pag. 32) (M. Rassu, 2000, p. 99).

Il Daristo elabora una serie di relazioni dettagliate sullo stato delle fortificazioni della Sardegna, probabilmente queste sono successive agli ordini impartiti da Torino volti a preparare un resoconto sulle città fortificate. (Relazioni sullo stato delle fortificazioni del Regno, ff. 232, 237-268, Torino 20 xmbre 1775).

In seguito alla conquista dei piemontesi, nel censimento delle Torri del Regno firmato nel 1729 dal marchese di Cortanze, la Gran Torre ha "1 Arcaide, 1 Artillero e 6 Soldados" e risulta a carico della "Real Hazienda". (E.Pillosu, 1957, "Tabella de las Torres del Reyno").

Nel 1805 la carta del Golfo di Oristano realizzata da Giuseppe Albini rappresenta la Torre, due magazzini del porto e vari trinceramenti per la fanteria risalenti al 1795. Albini, dietro questa linea esistente, disegna un'ulteriore linea di trincea per proteggere la cavalleria dal fuoco di navi nemiche.

La Gran Torre viene citata nella Descrizione della Sardegna dall'arciduca Francesco d'Austria Este, nel 1812, come torre a carico dell'Amministrazione delle Torri. In questo periodo vi svolgono servizio un alcaide, un artigliere e quattro soldati. (Relazione storico economica sul marchesato d'Arcais e la signoria utile sui tre Campidani di Oristano del 1832, A.S.C., Regio Demanio, Feudi, Storia dei Feudi di Sardegna, volume 73).

Alberto La Marmora e Carlo De Candia sfruttano la posizione della Torre per la triangolazione geodetica, finalizzata alla redazione della Carta della Sardegna. Base per la triangolazione è la strada, costruita nel 1835 a spese della città su autorizzazione del Vicerè Montiglio, denominata Strada del porto di Oristano nelle carte del Real Corpo di Stato Maggiore. (G. Tola, 2003, pagg. 34-36).

Dal momento che nel 1842 decade l'Amministrazione delle Torri in Sardegna, la Gran Torre diventa una Regia Fortificazione; nel 1850 viene disarmata e l'anno seguente abbandonata. Lo status di Regia Fortificazione si perde nel 1867 con regio decreto n.3786. Da questo periodo fino al 1869 l'edificio viene utilizzato dai doganieri.

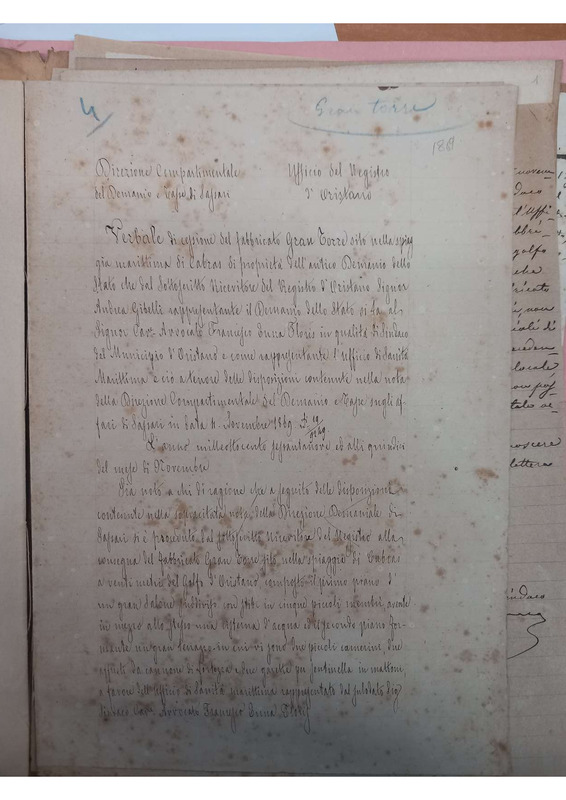

Nel 1869 avviene la cessione dal Demanio dello Stato al Comune di Oristano del fabbricato della Gran Torre, rappresentato dal Sindaco avv. Francesco Enna Floris, diventando il luogo preposto al presidio di Sanità Marittima. (A.S.C.Or, Sezione Storica, Fascicolo n. 2886, 1703-1961, cc. 11 r. - 11 v).

La Torre viene restituita al Demanio dello Stato nel 1893 e presa in consegna dal comandante della locale brigata della Regia Guardia di Finanza.

In questo periodo iniziano i lavori della tramvia da Oristano alla spiaggia di Torre Grande collaudati dall'ingegnere Efisio Loi Isola, secondo la relazione dell'ingegnere Sanna. Il finanziatore dell'opera è il negoziante Diego Contini.

Il primo tronco della tramvia avrebbe collegato la Stazione di Oristano con la piazza del Mercato. Come dimostrato da una carta intestata presente nella busta, Diego Contini commercia in prodotti per l'edilizia, tra cui leganti e profilati metallici. Avviato nel 1885, il progetto prevede la realizzazione di un ponte di imbarco per le merci nella spiaggia di Torre Grande, senza il quale l'opera viene ritenuta inutile. (A.S.Ca, Prefettura, Versamento 1920, Serie I, busta 437)

A partire dal 1927 la Torre è considerata di proprietà del Ramo Marina del Demanio dello Stato che dispone nella piazza d'arme un semaforo di segnalazione. (G. Tola, 2003, pagg. 35-37).

-

-

Descrizione della fabbrica

La Torre è alta circa 19 metri rispetto all'odierno piano stradale, senza considerare i corpi aggiunti costruiti in corrispondenza della sua sommità, che occupano parte della piazza d'arme. È impostata su una base circolare avente un diametro interno pari a circa 13 metri e un diametro esterno quasi uguale alla sua altezza.

La rappresentazione più antica della torre viene fornita dalla carta dell'Albini del 1805. Sono disegnate le feritoie superiori per i fucilieri, due cannoniere basse, due garitte circolari, chiuse da una copertura e aggettanti, e la piazza d'arme coperta. La forma della torre è rappresentata da una porzione cilindrica impostata su un basamento a tronco di cono.

Pertanto l'altezza della torre era maggiore di quella oggi visibile; la natura sabbiosa del terreno e l'esposizione ai venti ne hanno provocato l'insabbiamento del basamento.

L'ingresso alla Torre è ad un'altezza di 3,70 metri dal piano stradale; esso è protetto da una bertesca avente tre beccatelli in muratura. Da qui si apre un percorso con cinque gradini nella muratura lungo circa 4 metri e con un dislivello in altezza di circa 1 metro; si accede a un ampio vano interno a pianta circolare, coperto da una cupola alta 9 metri con un lucernario circolare in sommità. Nelle vicinanze dell'accesso si trova un piccolo vano coperto con una volta a botte e provvisto di una feritoia per proteggere la scala. Il vano è caratterizzato dalla presenza di tre troniere aventi doppia strombatura e voltina superiore, realizzate in cantoni di trachite di Bosa; due sono ravvicinate e orientate verso la foce del Tirso e Capo Frasca; la terza è posta in direzione di Capo San Marco.

È una delle poche torri costiere di tali dimensioni costruite senza il pilastro centrale.

Dal percorso di accesso si ricava, nello spessore murario, una scala che consente di salire al piano superiore caratterizzato da un corridoio circolare voltato, ricavato anch'esso nello spessore murario, che serve da accesso alla bertesca, a due stanze voltate e dotate di piccole aperture e ad undici vani stretti e lunghi muniti di feritoie per fucili, che garantivano una protezione a 360° della torre. Il percorso procede con una scala, ricavata nello spessore murario più interno rispetto al corridoio, che porta alla piazza d'arme. Nel muro di protezione della terrazza, alto circa 1,5 metri, sono visibili tre postazioni in barbetta per l'artiglieria, orientate in direzione del fiume Tirso. Qui si trova una garitta a base circolare disegnata dall'Albini, a cui si accede tramite alcuni gradini. La garitta è sostenuta da tre mensole in pietra.

Sempre nella terrazza ci sono il fabbricato del faro degli anni Venti e il segnale del punto geodetico.

Prima del restauro la torre aveva un'unica stanza circolare, pavimentata con conci in trachite, dove era collocata la botola della cisterna.

Lo scavo esterno ha evidenziato l'esistenza di una rastrematura di raccordo del corpo cilindrico con il basamento; difatti anche la scala esterna ha cinque gradini a quota inferiore al pavimento stradale a circa -1,1 metri.

Dalla rimozione degli strati d'intonaci esterni sono state messe in luce tre grandi cannoniere che si presentano rifinite in conci regolari d'arenaria del Sinis. Queste sono rivolte verso il mare, poste a quota inferiore di quelle già descritte e, diversamente dalle troniere sovrastanti, sono orientate una verso Capo Frasca e le altre due verso Capo San Marco.

Lo scavo interno alla torre ha reso visibili ulteriori strutture sottostanti rispetto al piano direttamente accessibile, considerato come quota 0,00 metri: un piano a quota -2,55 metri, un piano a quota -6,60 metri.

Nel piano a quota -2,55 metri corrispondono le tre cannoniere; il pavimento è in cocciopesto e qui si aprono sia una bocca di pozzo, con condotto verticale a sezione circolare, sia un vano d'accesso a un livello sottostante.

La sua superficie muraria interna è ricoperta da intonaco lisciato, dove sono visibili varie incisioni di scritte, simboli e imbarcazioni riconoscibili come le cocche (imbarcazioni mercantili di forma rotonda e alta), le caracche (navi del XV secolo) e le galere (navi da guerra o commerciali).

Probabilmente questo piano di batteria, forse perché non più soddisfacente per la difesa o anche a causa di un insabbiamento del sito, è stato utilizzato come ulteriore terrapieno.

Nel piano a quota -6,60 metri è stata scoperta la base del pozzo, in corrispondenza della quale vi è una risorgiva di acqua dolce; lo spazio era completamente riempito di sabbia, la cui rimozione ha reso visibile un ambiente voltato con un'altezza in sommità di 2,50 metri. Il pavimento è in cocciopesto e la volta è realizzata con una tessitura regolare di mattoni di terra cruda. Questo spazio è diviso in quattro parti da murature non collegate fra loro. Visti i materiali usati è improbabile l'uso di questi locali come cisterna; piuttosto potrebbero essere stati utilizzati come magazzini. Con il restauro è stato lasciato integro, senza rimuoverne la sabbia, uno dei quattro vani, per testimoniare la situazione precedente.

-

-

RESTAURO

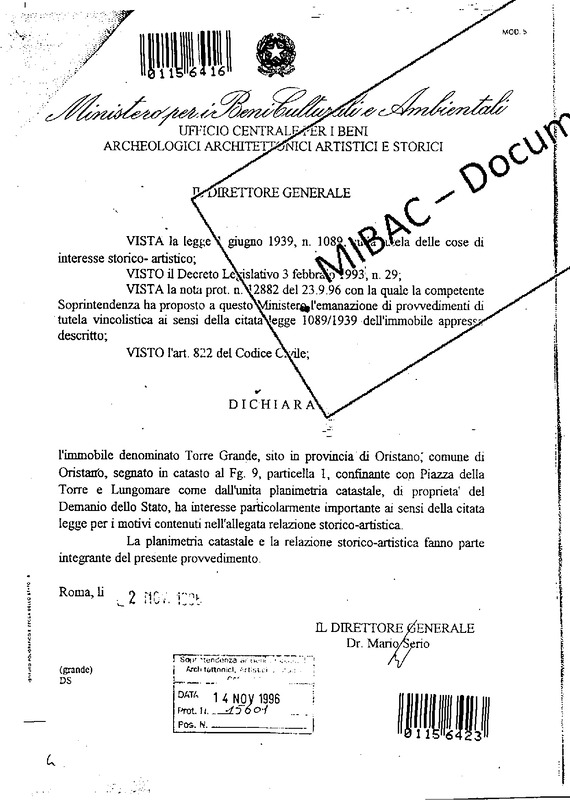

La Torre viene dichiarata di particolare interesse con Decreto Ministeriale datato 2 Novembre 1995, ai sensi della legge n.1089/1939. Conseguentemente iniziano i rilievi ed il restauro della fortificazione.

Il restauro inizialmente era finalizzato alla demolizione e al ripristino degli intonaci esterni e interni, del pavimento interno e di altri elementi architettonici della costruzione, oltre che alla demolizione di una superfetazione sulla terrazza, a servizio del faro.

Con la rimozione degli intonaci vengono scoperte le cannoniere e, di conseguenza, programmati gli interventi di scavo interno.

La rimozione del pavimento alla quota d'ingresso e il conseguente scavo mettono in evidenza un volume notevole (-2,55m); per rendere fruibili entrambi i livelli si progetta un solaio al livello dell'ingresso con una scala per la discesa al livello sottostante. La scelta dei materiali, acciaio, legno di larice e legno lamellare, serve a garantire la reversibilità dell'intervento.

Gli elementi in acciaio sono usati per la struttura portante che segue la curva della Torre e si salda ad essa con tralicci fissati ai muri mediante tasselli chimici; nel piano sottostante è inserito un pilastro scatolare in posizione centrale, sulla cui parte superiore sono fissati due profili HE che si collegano all'anello perimetrale. Questi elementi strutturali servono a sostenere l'impalcato in travi di legno lamellare, a cui sono fissati gli arcarecci in legno di larice. La pavimentazione è in lastre di basalto. Una ringhiera in acciaio delimita il bordo del solaio e della scala.

Per la conservazione degli intonaci originali si effettuano delle indagini con l'uso di un microscopio portatile a 35, 50, 100 ingrandimenti, che evidenziano disegni a incisione eseguiti a secco e poi ripassati con carboncino. Le superfici di intonaco vengono pulite per rimuovere il materiale dannoso che impedisce la visione delle incisioni; si esegue anche il consolidamento dello strato superficiale d'intonaco e, dove necessario, la riadesione degli strati di intonaco.

-

Comune attuale

-

Oristano

-

Latitudine

-

39.906832681928186

-

Longitudine

-

8.516250163023193

-

Fonti archivistiche

-

A.C.Ca, Sezione Antica, vol.6 (Atti del Parlamento presieduto in Cagliari da Alfonso V d'Aragona), c.81.

-

A.S.C.Or, Sezione Antico Regime, Registro di Consiglieria n.265,1542-1543, cc.30 v.-31 r.

-

A.S.Ca, Antico Archivio Regio, P2, c.275.

-

A.S.Ca, Ufficio dell'insinuazione, Tappa di Oristano, Atti Sciolti, notaio Nicola Pinna, vol.615, s.n.c. (Nicola Settembre).

-

A.S.Ca, Prefettura, Versamento 1920, Serie I, busta 437.

-

A.S.C.Or, Sezione Storica, Fascicolo n. 2886, 1703-1961, cc. 11 r. - 11 v.

-

Citazione bibliografica

-

Nocco, Sebastiana. «Torri e piazzeforti nella Sardegna moderna. Fonti cartografiche e documentarie nella lettura delle trasformazioni territoriali del paesaggio costiero sardo tra XVI e XVIII secolo». In Defensive architecture of the mediterranean: XV to XVIII centuries, a cura di Editorial Universitat Politècnica de València e Pablo Rodríguez-Navarro, I:139–46. València: Editorial Universitat Politècnica de València, 2015. https://doi.org/10.4995/.

-

Casalis, Goffredo. Dizionario geografico storico-statistico-commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna. Vol. XIII. Torino: G. Maspero, 1845, p. 272

-

M. Rassu, Guida alle torri e forti costieri, Cagliari, 2000, Artigianarte.

-

M. Rassu, Sentinelle del mare, Dolianova, 2005, Edizioni grafiche del Parteolla.

-

Foiso Fois, Torri spagnole e forti piemontesi in Sardegna, 1981, Cagliari, La Voce Sarda Editrice srl.

-

Gabriele Tola, La Gran Torre d'Oristano, 2003, Cagliari, Condaghes.

-

Gianni Montaldo, Le torri costiere della Sardegna, 1992, Sassari, Carlo Delfino editore.

-

Evandro Pillosu, Le torri litoranee in Sardegna, 1957, Cagliari, Tipografia La Cartotecnica.

-

Autore della scheda

-

Ilaria Villanucci

-

Data di creazione della scheda

-

02/04/2023

-

05/03/2025

Gran Torre d'Oristano

Gran Torre d'Oristano Torre di Oristano

Torre di Oristano Gran Torre di Oristano - vista fronte S-O

Gran Torre di Oristano - vista fronte S-O Gran Torre di Oristano - vista fronte Sud

Gran Torre di Oristano - vista fronte Sud Gran Torre di Oristano - vista fronte S-E

Gran Torre di Oristano - vista fronte S-E Gran Torre di Oristano - dettaglio troniera

Gran Torre di Oristano - dettaglio troniera Gran Torre di Oristano - dettaglio gancio

Gran Torre di Oristano - dettaglio gancio Gran Torre di Oristano - vista fronte Ovest

Gran Torre di Oristano - vista fronte Ovest Gran Torre di Oristano - dettaglio garitta

Gran Torre di Oristano - dettaglio garitta Gran Torre di Oristano - vista N-E

Gran Torre di Oristano - vista N-E Gran Torre di Oristano - via Domenico Millelire

Gran Torre di Oristano - via Domenico Millelire Gran Torre di Oristano - vista N-O

Gran Torre di Oristano - vista N-O Gran Torre di Oristano - scale esterne

Gran Torre di Oristano - scale esterne Gran Torre di Oristano - dettaglio bertesca e beccatelli

Gran Torre di Oristano - dettaglio bertesca e beccatelli Gran Torre di Oristano - accesso

Gran Torre di Oristano - accesso Permesso di edificazione della Gran Torre

Permesso di edificazione della Gran Torre Salto di Cuguzzu

Salto di Cuguzzu HBIM applicato alla Gran Torre

HBIM applicato alla Gran Torre Torre Grande 1869 - Verbale di cessione del fabbricato Gran Torre

Torre Grande 1869 - Verbale di cessione del fabbricato Gran Torre Torre Grande 1888 - Verbale di consegna del Golfo di Oristano

Torre Grande 1888 - Verbale di consegna del Golfo di Oristano Vincolo Torre Grande

Vincolo Torre Grande