-

Titolo

-

La società cagliaritana e gli schiavi: la nobiltà

-

Data di inizio

-

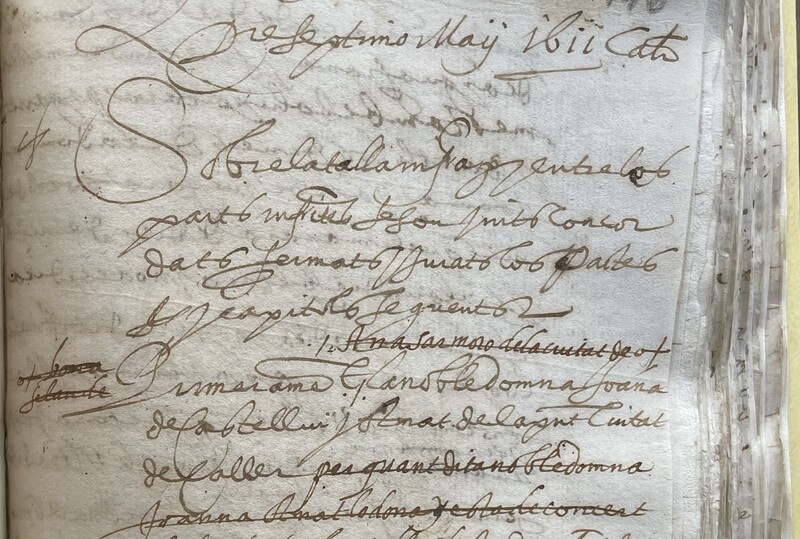

1602

-

Data fine

-

1617

-

Ambiti e contenuto

-

Le casate che si distinguono maggiormente nell’esperienza schiavile sarda della prima metà del Seicento sono i Centelles, i Castelvì, i Requesens e i Torrella.

Tra i nobili feudatari più potenti e importanti del Regno, troviamo don Christofol Centelles, prima conte e poi, dal 1603, marchese dello sconfinato feudo di Quirra.

Don Christofor è attivo protagonista delle Corti del 1602-1603 in qualità di ambasciatore e trattatore dello stamento militare. È in stretto rapporto col viceré conte d’Elda e con i maggiori esponenti dei tre stamenti e della regia cort, come personalità delle famiglie Castelvì, Alagon, Zatrillas, Zapata, Aymerich, Fortesa, Masons, Baccallar, Requesens, Torrella.

Dal 1602 al 1609 possiamo contare circa venti schiavi in suo possesso, molti dei quali acquistati direttamente durante i pubblici incanti delle prese corsare di Andreu de Lorca, Andreu Gisbert e Guillelm Prevost.

Don Christofor ha la tendenza a battezzare e cresimare buona parte degli schiavi che possiede.

I nomi dei padrini e delle madrine non sembrano rimandare, di norma, a famiglie della nobiltà. Tali famiglie emergono, invece, nel caso in cui sia Centelles a svolgere il ruolo di padrino o in occasione di compravendite private.

All’inizio del secolo, don Christofor battezza uno schiavo del viceré Coloma insieme alla contessa di Laconi donna Anna de Castelvì e vende uno dei propri captivi a don Joan Naharro de Ruecas, Tesoriere Reale.

Al proprio procuratore, Gaspar Cugia, ordina nel 1609 di occuparsi di ritrovare e ricondurre a casa Almanzor, schiavo fuggitivo. Cugia, a sua volta, delega il compito al proprio procuratore, il capitano del re Christofor Franco, palermitano abitante di Cagliari, anch’egli possessore di schiavi. Gaspar Cugia si occupa altresì di un’operazione di riscatto: troviamo una procura che Laurenso Pira, cittadino di Sassari schiavo di Sidi Hamida, dà a Cugia per occuparsi di procurare il denaro necessario alla sua liberazione dal padrone.

Nello stesso anno il marchese si trasferisce nella sua città natale, Valencia, portando con sé almeno quattro schiavi. A presentarsi davanti al Bailo di Valencia per occuparsi degli adempimenti necessari al trasferimento dei captivi fuori dalla Sardegna è un altro procuratore di Centelles, Antoni Datos del Castillo, insieme al nobile don Hieroni Mercader il quale si assume la responsabilità di recarsi a Cagliari per trovare le carte patrimoniali che attestano l’avvenuto pagamento del quinto reale sugli schiavi.

Dei contatti che è stato possibile ricostruire per don Christofol Centelles, una buona parte si intreccia al rapporto con Salem Desfachs, declinato prima nel binomio padrone-schiavo e poi evolutosi verso una collaborazione “professionale” dopo la sua liberazione.

Ricordiamo, ad esempio, i patroni Joan Dale e Baptista Baldo, Honorat Rocafort e Spirit Pipin.

Il caso del marchese di Quirra mostra una rete sociale “schiavile” che, più che sovrapporsi a quella “istituzionale”, prende nuove direzioni. Sottolinea un modo unico di sfruttare la schiavitù, almeno nel panorama della nostra ricerca. Centelles utilizza i suoi schiavi non solo durante il periodo vero e proprio di cattività, non solo per il lavoro forzato, non solo per il profitto delle vendite o dei riscatti. Porta avanti, invece, la strategia di utilizzarli anche successivamente, quando sono diventati uomini liberi, sfruttandone competenze, connessioni e abilità per il beneficio dei propri commerci. Possiamo ipotizzare che, da una parte, Salem sfrutti le conoscenze e le connessioni del marchese, ma che anche il marchese possa trarre vantaggio delle relazioni costruite autonomamente dal suo collaboratore. La spazialità che il network di Centelles disegna crea ponti tra Cagliari, Valencia, Biserta e altre città della Barberia e la Francia.

Un cognome ricorrente e particolarmente noto nella storia della Sardegna è Castelvì. Si tratta di una famiglia feudale di origine valenzana che nel Regno di Sardegna forma tre rami: i marchesi di Laconi, i signori di Samassi e Serrenti e i marchesi di Cea, imparentandosi con altre grandi famiglie nobiliari e feudali. Gli uomini della famiglia sono tra i più eminenti membri dello stamento militare in Parlamento, svolgendo spesso il ruolo di rappresentanti, abilitatori, trattatori e giudici dei gravami, stringendo rapporti di prossimità con gli altri maggiori nobili e feudatari. La famiglia Castelvì si rende protagonista nella vicenda schiavile anche con le sue esponenti femminili.

Don Jaume Castelvì tra il 1603 al 1617, tramite gli schiavi che possiede, entra in contatto con diverse personalità. Il siciliano Joseph Caruso e il maltese Francesco Zibosio, i quali gli consegnano il denaro del riscatto di uno dei suoi schiavi; Jaime de Aquena e Isabel Torres sono il padrino e la madrina uno “schiavetto”; lo schiavo Juan Baptista invece è battezzato da don Jaume stesso e da sua moglie, donna Anna de Castelvì; Juan Seraphi ha come padrini Salvador Caddeo, prete, e Joana Sorja; per Juan Jordi, invece, sono Jordi Jaquello e Rosa Marras. Al momento della cresima dello schiavo Pablo Zacharias, a fargli da padrino è Benitto Bravo.

Donna Anna de Castelvì battezza, oltre a Juan Baptista, anche uno schiavo del viceré Coloma insieme al marchese di Quirra don Christofol Centelles. La donna possiede a sua volta due schiave: una battezzata da Nicolau Porxella, signore della villa di Serdiana e ambasciatore dello stamento militare nel parlamento d’Elda, e l’altra cresimata dal dottore in utroque iure Gaspar Pira.

Don Francesco, visconte di Sanluri, al momento dell’ingresso nell’ordine dei padri cappuccini (nel 1607) lascia in eredità al fratello don Pau due schiavi che dovranno servire per quattro anni a suo beneficio e a beneficio di don Hieronim de Sena, sindaco della città di Alghero nel parlamento d’Elda, e di don Joan Sant Just, anche lui ripetutamente abilitato a partecipare alle Corti del Regno nello stamento militare. Don Francesco possiede un altro schiavo, Joan Baptista, che viene battezzato da Hieronima Sarroch e Castelvì, ed è anche padrino di battesimo di uno degli schiavi del nobile dottor Anton de Tola, anch’egli presente in Parlamento, insieme a Margalida Castañeda.

Don Pau è cavaliere di San Giacomo e Procuratore Reale dal 1616, grazie alle nozze con donna Mariana Deixar, erede dell’ufficio per via del padre don Nofre Fabra e Deixar. Don Pau possiede diversi schiavi oltre a quelli ricevuti dal fratello, tra i quali Amet, acquistato dal corsaro Barthomeu Didià. Compare, poi, come padrino nel battesimo di uno schiavo del conte di Cuglieri insieme a donna Mariana.

Altri esponenti della famiglia sono don Salvador de Castelvì che, per mezzo di Miquel Velasquez, intraprende un rapporto di compravendita col viceré Gandìa; donna Juana Castelvì e Amat dopo aver concesso una taglia allo schiavo Anasar, riceve la garanzia “fideiussoria” di altri tre schiavi dei quali sono padroni il dottor Juan Masons, don Juan Naharro de Ruecas e il dottor Francesch Jagaracho. Don Emanuel presta denaro allo schiavo Amet di proprietà di don Joan Naharro de Ruecas. Anche donna Mariana Castelvì e Deixar viene scelta come madrina: battezza una schiava di suo padre, don Nofre Fabra e Deixar, ed è madrina di cresima di Joan Thomas, il “negro venuto nella terra dei cristiani per farsi cristiano” con la cui storia famigliare si apre questo lavoro.

I numerosi contatti d’alto rango della famiglia sono tendenzialmente locali e identificati nell’alta società nobile e borghese della città e del circondario. Fanno eccezione alcuni nomi non meglio ascrivibili a specifici ambiti o posizioni sociali e presenti in qualità di padrini e madrine. Rileviamo, in alcuni casi, il realizzarsi di scambi interni all’ambito famigliare. A proiettare la famiglia verso l’esterno sono il francese Didià, il siciliano Joseph Caruso e il maltese Francesco Zibosio, i valenciani viceré Coloma e marchese di Quirra, gli schiavi provenienti dal Nordafrica e dalla Polonia.

A proposito di Joseph Caruso le fonti ci dicono che il suo protagonismo nel riscatto di schiavi non è circostanziale, ma una vera e propria attività “professionale”. Lo ritroviamo menzionato negli atti del consolato francese a Tunisi nel 1610, quando paga il riscatto di un uomo di Alicante schiavo a Tunisi di Ossoman Dey. Il riscatto avviene per volontà e su commissione di Miquel Vidal, mercante maiorchino residente a Cagliari. Caruso non manca, comunque, di possedere qualche schiavo: tra il 1603 e il 1608 è padrone almeno di tre.

Un’altra famiglia che emerge nel possesso schiavi è quella dei Requesens. È una famiglia catalana trasferitasi a Cagliari, presente in Parlamento almeno dal 1592-1594 con diversi esponenti della famiglia ammessi nello stamento militare, tra cui don Gaspare. Nel primo Seicento, egli possiede diversi schiavi. Amet di Algeri, per esempio, è coinvolto come garante in un atto di taglia a favore di uno schiavo di Pere Blancafort, insieme ad altri due schiavi appartenenti al defunto Joan Antoni Palou e a Miquel Calabres. Tra gli altri schiavi vi sono Maria Francesca, battezzata da Juan Pere Requesens e Angela Taria, e Antonia Ela, battezzata da Leonart Uda e Francesca Serra. Gli ultimi quattro nomi, sconosciuti, non sono collocabili in alcun ambito sociale.

Più attiva nell’ambito schiavile è donna Ysabel Requesens, o meglio Alagon e Requesens, moglie del marchese di Villasor don Martino de Alagon. Donna Ysabel, dal 1604 al 1616 possiede almeno dieci schiavi, alcuni dei quali protagonisti di eccezionali vicende personali. Tra i captivi che possiede troviamo Amet Bofetil di Biserta, il cui riscatto viene pagato a donna Ysabel dal patrone napoletano Salvator Izzo; Portia, che la donna acquista dall’arcivescovo di Arborea don Antonio Canopolo per mezzo del suo procuratore padre Hieronim Sanna, gesuita; Anastasia, la schiava poi affrancata che costruisce una famiglia con Joan Thomas de Santa Cruz: al loro matrimonio i testimoni sono Antiogo Lai e il reverendo Monserrat Baccallar, mentre a fare da padrino di confermazione alla loro figlia Catelina è chiamato Joan Miquel Carta; Anastasia ha anche un’altra figlia nata prima del matrimonio con Joan Thomas, che appartiene ai marchesi di Villasor e che viene battezzata col nome di Dionisa Isabela dal padrino Hieroni Pola e dalla madrina Maria Meli; infine, ricordiamo Axia, la schiava del commendatore Vintimilla che non risiede presso il padrone, ma nella dimora di donna Ysabel e che è implicata nella vicenda dell’avvelenamento del commendatore: questo fatto indica la sussistenza di un qualche rapporto tra la famiglia Alagon e Vintimilla.

Ultima esponente della famiglia è Donna Hieronima Carta e Requesens, che vende due schiave al dottore in diritti Anton de Tola, canonico di Cagliari. Nel 1610 Miquel Angel Carta presta uno dei propri schiavi al figlio Joan Baptista perché lo assista e lo serva in un viaggio da Cagliari alla Castiglia passando per Valencia, a bordo della nave del patrone francese Uguet Steva. Giunti nella penisola iberica, a giurare sui documenti notarili che attestano la legittimità del possesso dello schiavo sono il marchese di Quirra don Christofol Centelles e Gaspar Feo, valenciano. I Requesens possono vantare numerosi contatti altisonanti, ai quali si affiancano nomi poco o per nulla noti. La spazialità tracciata da tali relazioni mette in collegamento la Sardegna con Napoli, con Valencia, con la Francia e con il Nordafrica.

Infine, nella persona di don Melchiorr Torrella, barone di Capoterra, vediamo una chiara espressione dell’intreccio tra nobiltà, governo municipale e amministrazione cittadina, che trova nel possesso di schiavi un canale di consolidamento. Torrella, nobile, è implicato nel governo civico di Cagliari come consigliere capo nei primi anni del Seicento e rappresentante dello stamento reale nel parlamento d’Elda, abilitatore e trattatore, in cooperazione e vicinanza con i più alti rappresentanti delle istituzioni. Nella compravendita e nel possesso di schiavi troviamo interazioni con alcuni tra i principali ufficiali regi come Joan Masons, giudice della Reale Udienza, l’avvocato fiscale Joan Antoni Palou, e altri amministratori civici come Joan Francisco Jorgi, consigliere municipale. Altri contatti sono stretti con i mercanti Joan Costa, genovese, e Joan Angel Quessa, cagliaritano. Altri esponenti della famiglia Torrella, come visto precedentemente, sono implicati come padrini e madrine di schiavi e schiave della famiglia Jorgi, dell’arcivescovo D’Esquivell, del canonico Salvador Costanti, del consigliere civico Jaume Hortola e del barone di Orosei e Galtellì Fabrissio Manca e Guiso.

-

Caratteristiche materiali e requisiti tecnici

-

Cartaceo

-

Lingua

-

Catalano

-

Condizioni che regolano l'accesso

-

Pubblico

-

Condizioni che regolano la riproduzione

-

-

Autore trascrizione

-

Beatrice Schivo

-

Autore della scheda

-

Beatrice Schivo

.

.