-

Retablo di Orani

Retablo di Orani Il retablo, collocato nella chiesa di Sant'Andrea Apostolo di Orani, risale alla seconda metà del XVI secolo.

Tra le scene che si sono rappresentate si notano una Madonna con bambino al centro, l'annunciazione divisa in due in due parti, la natività, il giudizio universale e San Giorgio.

L'opera ha subito un primo intervento di restauro tra fine del XIX e gli inizi del XX secolo e un secondo intorno agli anni venti da parte dell'artista Mario Delitala.

-

Parco delle rimembranze

Parco delle rimembranze La memoria dei caduti nella Grande Guerra costituisce un tema di grande valore che restituisce l'impressione che gli eventi bellici hanno avuto sulle comunità locali.

Visto il grande prezzo di vite umane pagato dalla Sardegna nella Grande Guerra le istituzioni hanno predisposto fin da subito la realizzazione di luoghi in cui celebrare i sacrifici dei giovani soldati.

Nel 1922 il sottosegretario alla Pubblica Istruzione Lupi istituì i Parchi e Viali della Rimembranza, formati da un albero per ogni caduto con una targhetta in ferro smaltato, con la dicitura "in memoria del (grado, nome, cognome), caduto nella Grande Guerra il (data) a (nome della battaglia).

In Sardegna il numero di caduti o dispersi si aggira intorno ai 13.600 e ha interessato pressoché ogni paese e città dell'isola. Nelle province di Sassari e Nuoro si contano 81 Comitati e 10 Parchi o Viali inaugurati (3 in provincia di Sassari e 7 in provincia di Nuoro) nel 1923.

Oggi i Parchi della rimembranza sono presenti a Chiaramonti, Cossoine, Ittiri, Martis, Ozieri, Pattada, Ploaghe, Sennori, Usini, Orani, Orgosolo, Tempio Pausania; i Viali a Borore, Isili, Silanus,

Sindia.

Due paesi conservano oggi parte dei nomi dei militi: si tratta di Silanus e Orani.

L’Elenco del sottosegretario Lupi del 1923 indica per Orani un Parco o Viale delle rimembranze inaugurato. L'inaugurazione è avvenuta dunque fra il 27 Dicembre 1922 ed il 15 Ottobre 1923.

Il Parco si trova nel cimitero comunale. I cipressi sono piantumati fra l’immediato esterno e l’interno del cimitero, dove è collocato il monumento commemorativo. Sono ancora presenti alcune targhe di riferimento ai caduti poste sul tronco degli alberi. In alcuni casi le targhe sono poste su croci metalliche piantate nel terreno e non sul tronco.

-

Dipinto di San Giuliano

Dipinto di San Giuliano L'opera raffigurante San Giuliano, ora conservata nella cappella laterale destra della chiesa parrocchiale di Sant'Andrea nuovo, proviene dalla chiesa della Madonna d'Itria, precedentemente intitolata al santo. In pendant, un altro santo sempre conservato nella parrocchia e proveniente dalla Madonna d'Itria, forse un San Benedetto o, secondo la memoria orale, un San Biagio. Queste tele furono trafugate alla fine degli anni '60 - inizio anni '70 e dopo essere state ritrovate furono spostate nell'attuale collocazione.

-

Matrimonio oranese negli anni '60

Matrimonio oranese negli anni '60 Memorie fotografiche del matrimonio Balvis-Fadda: il corteo degli sposi, la festa a palazzo Siotto, una foto di gruppo in abito tradizionale

-

Intervista ad Antonio Forma e Italo Chironi

Intervista ad Antonio Forma e Italo Chironi Intervista allo studioso ingegner Antonio Forma, originario di Sarule, e allo scrittore Italo Chironi di Orani.

-

Partenza dei cavalli di San Giorgio

Partenza dei cavalli di San Giorgio Partenza del corteo dei cavalli verso la chiesa di San Giorgio, anni 1950

-

Cavalcata a Spirito Santo

Cavalcata a Spirito Santo Filomena e Francesco Fadda a cavallo per la festa di Spirito Santo, fine anni '50

-

Sa tavedda de s'accabbadora

Sa tavedda de s'accabbadora Tavoletta, utensile per lavori domestici.

-

Chiesa del Rosario

Chiesa del Rosario La chiesa del Rosario è menzionata, insieme all'omonima confraternita, per la prima volta nel 1684. Fu edificata probabilmente nel corso del Seicento quando si diffuse ampiamente il culto mariano anche in Sardegna.

La chiesa, mononavata e voltata a botte, ha due cappelle per lato, ospitanti statue lignee, alcune delle quali di discreta fattura.

Un piccolo pulpito marmoreo è addossato all'ultimo pilastro a d. dell'altare. La zona presbiteriale è inquadrata da un arcone a tutto sesto e delimitata da una balaustra. Nell'altare in marmo bianco, colonne tortili nere incorniciano le nicchie dove si trovano la statua lignea seicentesca della Madonna del Rosario e due santi francescani.

L'elemento artistico più importante della chiesa è costituito dalle tempere attribuite ai pittori Pietro Antonio e Gregorio Are e risalenti alla metà del Settecento. I dipinti rappresentano le nozze di Cana, i Santi Caterina da Siena e Paolo Eremita, la Predica di San Domenico e la battaglia di Lepanto.

La famiglia degli Are esprime con costanza una sua idea dell'arte vicina alle convenzioni linguistiche auliche e al tempo stesso legata alla domanda d'informazione dei ceti popolari. Da qui il gustoso e non incolto sincretismo tra le figurazioni di sapore arcaico e la necessità di immagini legate alla buona regola del disegno.

All'esterno la facciata presenta un piccolo rosone e un portale in vulcanite architravato e timpanato, di tipo cinquecentesco, sormontati da un campanile a vela, tutti in asse. Una sottile cornice delimita il coronamento arricchito da quattro merli anch'essi in vulcanite.

La porta in facciata è realizzata da Paolo Cosseddu.

-

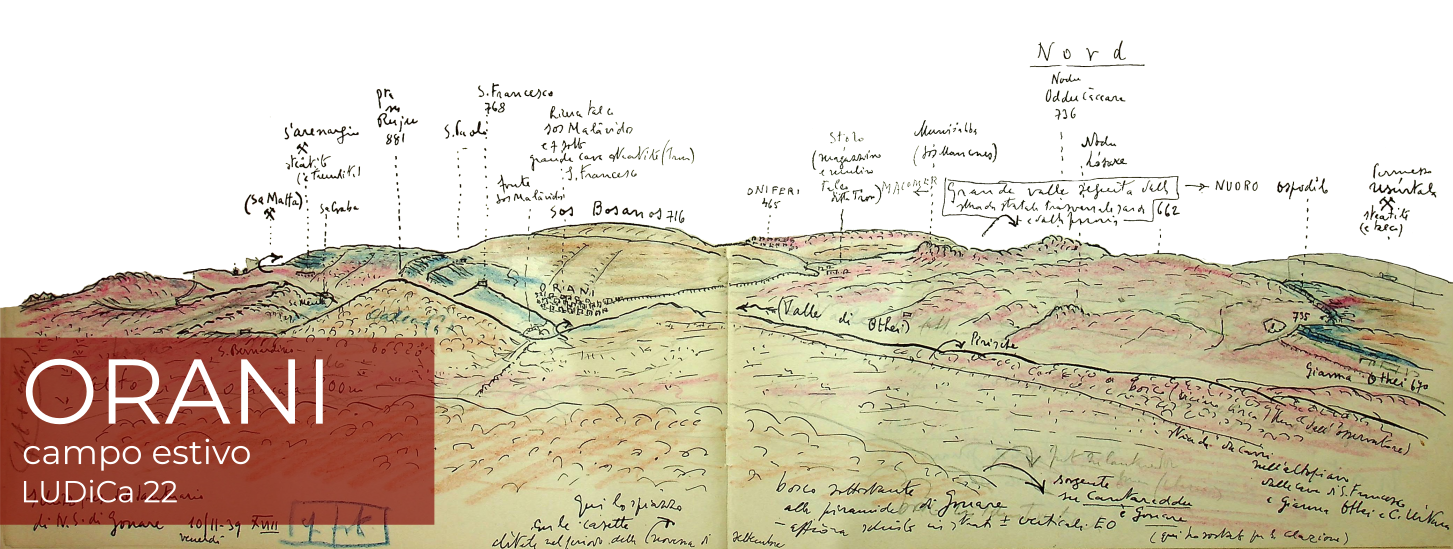

Il santuario di Nostra Signora di Gonare

Il santuario di Nostra Signora di Gonare Il santuario sorge a 1100 metri sul livello del mare, sul crinale montano che divide il territorio di Orani da quello di Sarule.

Una parte del santuario appartiene alla parrocchia di sant’Andrea di Orani, l’altra a quella di san Michele Arcangelo di Sarule. Lo stesso vale per la proprietà delle cumbessias, dimore con porticati popolate dai fedeli durante le celebrazioni.

Il primo cenno documentale dell’esistenza del santuario compare nelle Rationes Decimarum Italiae ed è riferito a una una donazione del 1391 di 9 lire di alfonsini da parte del rettore di Gonare.

Il santuario è citato ancora nel Cinquecento da Francesco Fara nella sua Corografia di Sardegna.

L'impianto architettonico attuale risale al 1618. Ne sono prova gli archi a sesto acuto, tipici del periodo, caratterizzati da nervature diagonali con geometrie uniche in Sardegna.

A differenza della maggior parte delle chiese campestri sarde, che sono di piccole dimensioni, quella di Gonare ha dimensioni imponenti ed è riccamente decorata.

L'interno della fabbrica è in stile tardo gotico. Il presbiterio è decorato riccamente, lasciando intendere le possibilità economiche delle élite che ne hanno finanziato i lavori e vi si sono fatte seppellire nel corso dei secoli. Anche le cappelle laterali sono atipiche rispetto alle altre chiese rupestri di Sardegna.

All'esterno la chiesa ha forme e stile che si integrano con la natura circostante.

Poco sotto la chiesa si trovano le "cumbessias", alloggi temporanei per i pellegrini che approdano al santuario. Il nucleo più antico del novenario è addossato alla chiesa mentre più recentemente ne sono state costruite altre più in basso, presso “sa corte”, dove si svolgeva la vita sociale e comunitaria durante le feste.

-

Chiesa San Giorgio

Chiesa San Giorgio La chiesa di San Giorgio si trova lungo il confine tra Orani e Orotelli. Insieme alla chiesa di Sant'Elia costituisce il residuo cultuale del villaggio medievale di Oddini

-

Chiesa di Sant'Elia

Chiesa di Sant'Elia Insieme alla vicina chiesa di San Pietro è residuo cultuale dell'antico villaggio medievale di Oddini / Ollini. Al villaggio si fa cenno si fa cenno in documento del 1146, quando compare tra le comunità che sottoscrivono il trattato di pace del 1388 tra Giudicato di Arborea e Aragona .

Nei pressi della Chiesa di Sant'Elia si trovava il monastero camaldolese di San Pietro di Oddini.

Oddini risulta disabitato nel 1584.

-

Proposta di incameramento dei beni ecclesiastici

Proposta di incameramento dei beni ecclesiastici Il consigliere Siotto Pintor ha proposto di fare una petizione alla Camera per poter incamerare i beni ecclesiastici. La proposta è stata accolta dal consiglio con cinque voti a favore contro uno, quello del sacerdote Niffoi

-

Devozione a Orani: memorie orali

Devozione a Orani: memorie orali La chiacchierata inizia con la signora Gigina Chironi che racconta di ricordare con grande emozione una processione che, da bambina, quasi la impressionava: la processione "de sa chirca", della ricerca.

La processione, che è stata fatta fino agli '50, si svolgeva all'alba del venerdì Santo, quando le madri svegliavano le figlie dicendo "Sveglia! Sta per passare sa profescione de sa chirca!".

Sa chirca consisteva nella riproposizione della ricerca, da parte della Madonna, di Gesù che non era tornato a casa perché era stato arrestato.

Si portava in processione l'Ecce Homo, Gesù flagellato, insieme alla madonna vestita di nero senza cantare né pregare ad alta voce: le persone passavano quasi di corsa per le strade in silenzio.

La cosa impressionante per la signora Gigina era che, poichè al tempo si usava vestirsi sempre di colori scuri, la processione sembrava quasi un fiume nero che inondava le vie del paese.

Dagli anni '50 in poi la processione de sa chirca è andata perduta, dice Gigina, perché le persone non partecipavano più, forse perché si svolgeva molto presto al mattino.

Continua il racconto parlando di un'altra processione perduta nello stesso periodo. Si tratta della processione e della festa di Sant’Isidoro. Essendo legata a mondo agricolo “addio contadini e addio Sant’Isidoro”. Adesso i giovani non sanno nemmeno chi era Sant’Isidoro. Secondo Gianni Demontis l’ultima festa risale al 1954 e ci racconta che l’ultimo priore tutt’ora conserva in casa la pandela del santo.

Tottoni Pinna ci parla della festa del patrono Sant’Andrea. Festeggiato il 30 novembre, corrispondeva all’apertura dei vini novelli e all’uccisione del maiale. In quell’occasione i bambini ricevevano come premio parti dell'animale come orecchie, piedi, unghie, in mancanza di biscotti o altri dolci.

Sig.ra Gigina aggiunge che la festa di Sant’Andrea è stata riscoperta e rivalutata circa 15 anni fa, tornando a realizzarla in grande. Vi partecipano le confraternite e le persone in costume, i priori vanno portano le pandele dei santi in processione e la statua del santo viene portata sul carro dei buoi vestiti a festa. Tonino aggiunge che nonostante Sant’Andrea sia il patrono del paese, in passato la festa principale era San Daniele, il 13 ottobre, quando si usava fare una grandissima festa, oggi ridimensionata come tante altre.

La chiacchierata prosegue con il signor Luigi Paddeu che ci racconta un aneddoto sulla devozione alla madonna di Gonare. Quando all'età sei anni sopravvisse al favismo, sua madre fece una promessa alla Madonna: sarebbero andati ad “estivare” sul monte dividendo una cumbessia con un’altra famiglia. Luigi ricorda il periodo trascorso al monte come un’esperienza indimenticabile. I bambini giocavano insieme a costruire piccoli nuraghi con i sassi, si viveva come una comunità specialmente la sera, quando il rigore e le regole della giornata venivano meno. Ci racconta anche dei rapporti sociali e le amicizie che, durante la permanenza sul monte, si perfezionavano e si stringevano.

Ancora Tottoni aggiunge che per la gente di Sarule e Orani, comunità dalla grande devozione, la madonna di Gonare "è come se fosse viva". A dimostrazione del sentimento di fede, ci raccontano, si usava addirittura trascinarsi in ginocchio su per la salita, su per quel “camminu malu” che conduce a Gonare: più le sofferenze per arrivare erano grandi, più grande sarebbe stata la grazia.

A questo proposito Gianni Demontis racconta di un suo parente che dall'età di 13 anni arrivava a piedi da Nuoro a Orani e saliva al monte inginocchiato fino all’età di 98 anni.

Chiediamo alla signora Grazietta se c’è una processione che ricorda con più affetto. La sua risposta ci fa sorridere: risponde che le processioni erano una più bella dell’altra, che le messe sono tutte belle se si partecipa con animo e fede. Certo, magari un prete è più bravo dell’altro a fare le prediche, ma le messe sono tutte bellissime. “Pagu bellas chi sunu sas professciones!”.

Ricorda che da bambina, insieme a sua madre, ogni giorno all’alba prima di andare in campagna andava a fare la comunione in chiesa: non si andava mai in campagna senza.

Un altro ricordo di Signor Tottoni racconta che in passato si invocava Nostra Signora di Liscoi che si diceva, aveva messo fine alla piaga delle cavallette. Per questo si era deciso di costruire per la madonna una corona di cavallette d’oro, ma poiché l’anno dopo le cavallette erano tornate, non era stata costruita.

Il signor Luigi ricorda come un momento molto emozionante anche la ricorrenza del corpus domini, quando tutto il paese si impegnava per raccogliere petali di fiori da spargere per le strade ed accogliere la processione.

Ancora i signori ricordano insieme le processioni della settimana santa.

Il giovedì santo a Orani si imitano le azioni di Gesù prima di essere arrestato, come l’ultima cena e la lavanda dei piedi, riprodotta dal prete e 12 confratelli.

Particolarmente toccante è il rito de S’Incontru, quando Gesù risorto esce dalla chiesa di Santa Croce, la Madonna esce dalla chiesa del rosario vestita a festa e si incontrano nella località di "Su Postu".

I riti della "chida santa" sono fatti oggi in maniera quasi identica al passato, con la differenza che oggi non si usa più portare in processione la croce, che, all’avanzare dell’età dei confratelli era diventata troppo pesante da trasportare a spalla.

Torniamo poi a parlare delle processioni perdute nel corso del tempo. Signor Tonino ci racconta della processione de "s'ottada" del corpus domini. Una processione, cioè, che si usava fare sette giorni dopo la celebrazione del corpo di Cristo.

Anche alcune feste campestri non hanno resistito al passare del tempo. Attualmente rimangono attive 3 feste campestri su 5. Nel passato si usava fare la festa per san Francesco e san Paolo, mentre oggi sono rimaste attive quelle di san Giorgio, sant’Elia e “s’Ispiritu Santu”. In quest’ultima le persone si quotano e pagano la festa che dura due giorni - sabato e domenica, con due pranzi e una cena. Sette giorni dopo si festeggia “s’ottada” durante la quale si effettua il passaggio della pandela al priore entrante.

I nostri ospiti concordano nel dire che la comunità si Orani è molto devota. Moltissime persone portano il nome dei santi e delle sante più venerati. Soprattutto fino agli anni ‘60 tutto il paese partecipava ai riti, si addobbavano le strade con ciò che si possedeva, che era poco, esponendo un lenzuolo colorato, i pochi quadri che si avevano, fiori, piante, e tutto quello che poteva rendere più solenne il passaggio delle processioni e, al passaggio del carro, si lanciavano i petali dalle finestre e dai balconi. Partecipavano veramente tutti, anche chi non aveva fede.

Oggi le processioni ci sono, le funzioni ci sono e si portano avanti come nel passato. Tuttavia sembra tutto più spento e triste perché manca la gioventù, manca la vita, manca la nota d’allegria che prima portavano i giovani alle processioni e alle feste.

La nostra chiacchierata si conclude con una considerazione condivisa tra tutti i nostri ospiti. Una considerazione amara: se il paese vuole che le processioni e le tradizioni non muoiano è necessario che le si porti avanti, che qualcuno si adoperi, che si partecipi. “Quando noi non ci saremo più, chi lo farà?”, si chiede Gigina. Sembra che quasi nessuno, a parte le vecchie generazioni, abbia più a cuore le tradizioni del paese.

-

Adattamento dei locali dell'ex convento

Adattamento dei locali dell'ex convento Il comune delibera per affidare i lavori di riadattamento dei locali dell'ex convento all'ingegnere Luigi Bossi. I nuovi spazi ospiteranno gli uffici comunali, il carcere mandamentale e si permetterà lo spostamento della pretura in locali comunali, così da non dover affittare locali privati

-

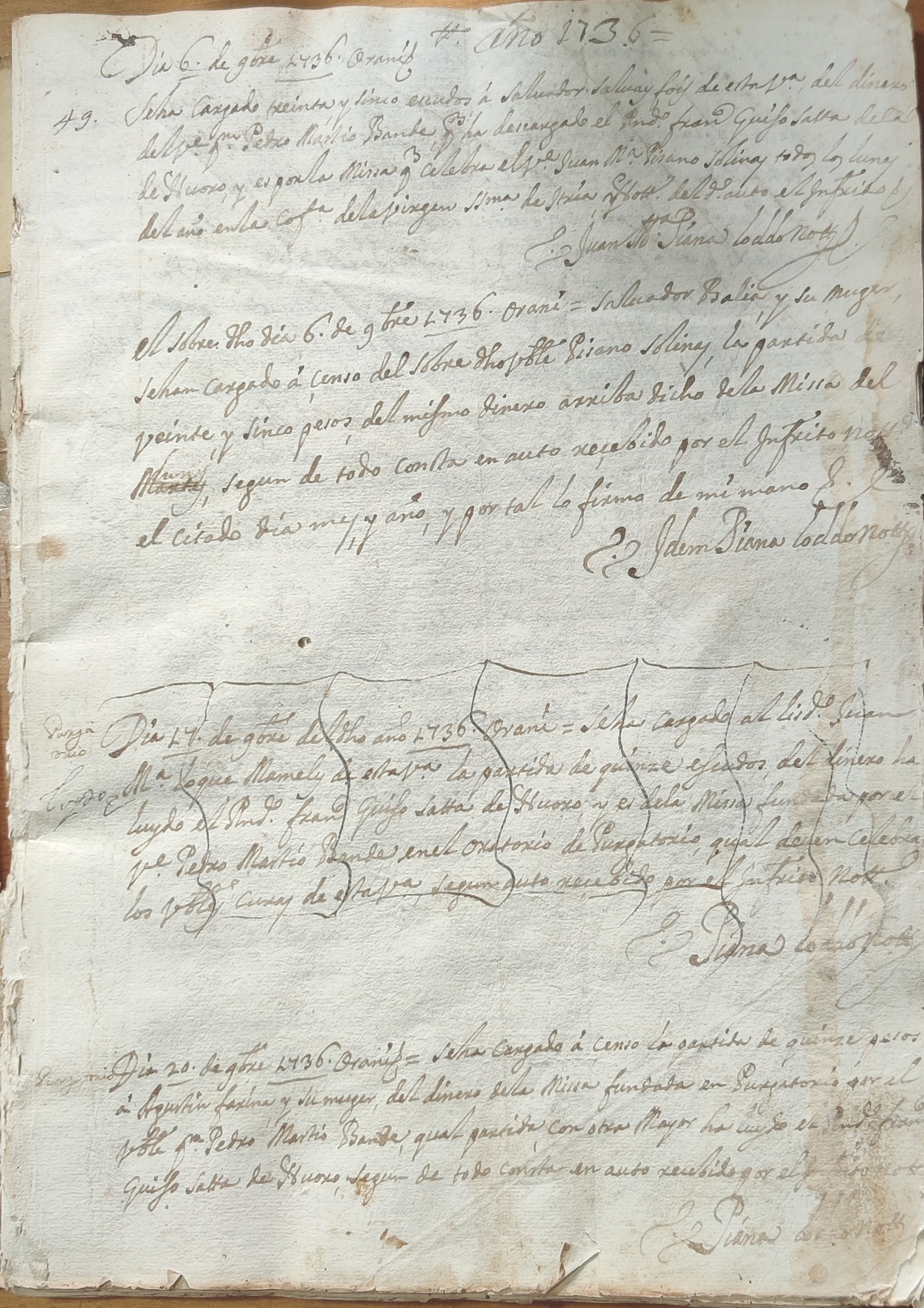

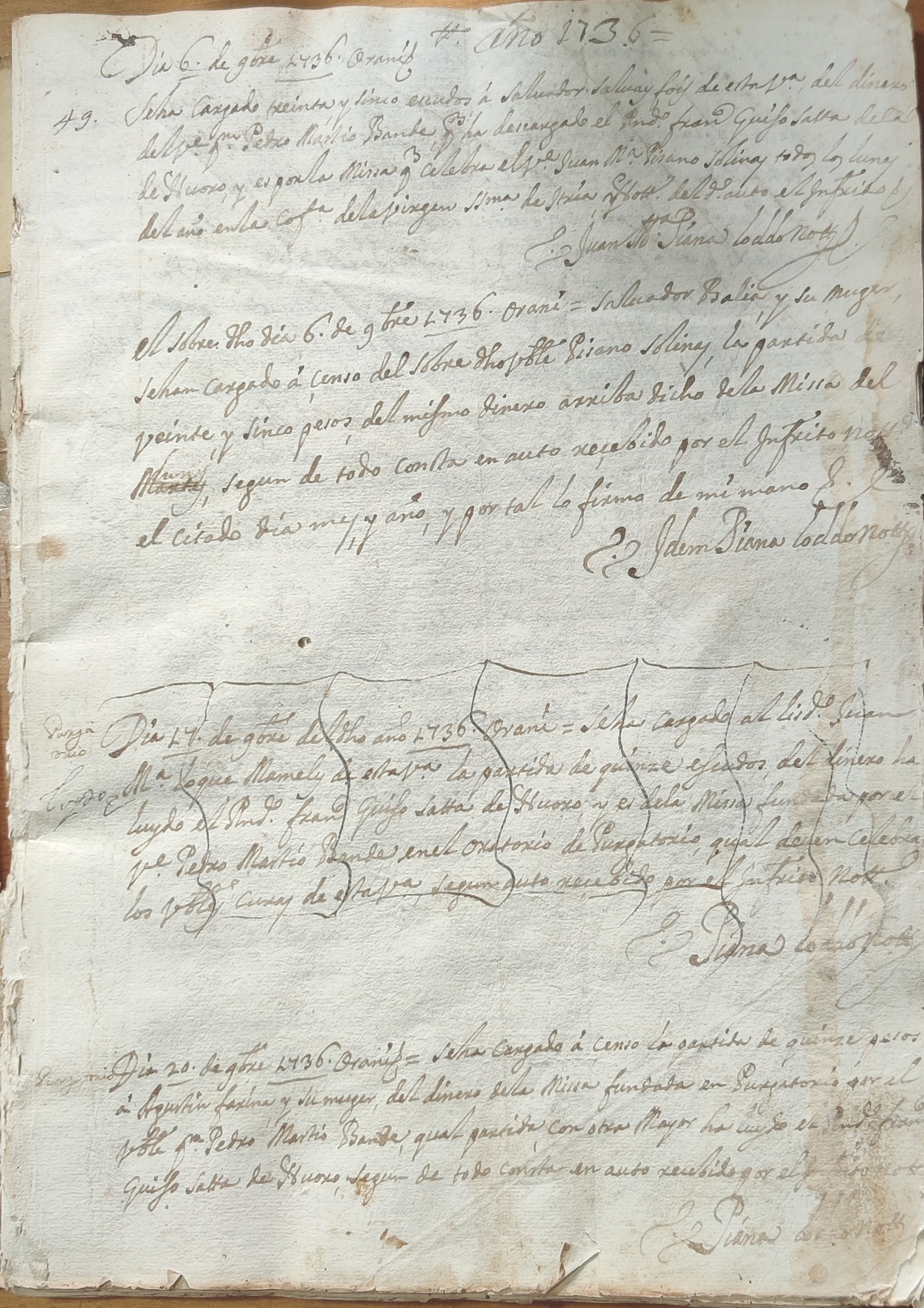

Offerte per officiare delle messe nell'Orani del secolo XVII-XVIII

Offerte per officiare delle messe nell'Orani del secolo XVII-XVIII Registro di pagamento per la commissione di messe in varie chiese di Orani (Parrocchia Sant'Andrea, Chiesa di Nostra Signora d'Itria, Chiesa del Rosario) tra il XVII e il XVIII secolo.

-

Santu Sebastianu: chiesa e leggenda

Santu Sebastianu: chiesa e leggenda La chiesa si trova sull’antica strada campestre che dalle pendici del monte Gonare porta verso Nuoro, vicina a quella dello Spirito Santo. Dal rudere oggi visibile si evince che i lavori di costruzione non furono mai completati: sono presenti le mura ma è assente il tetto.

Per tentare una collocazione cronologica dell'edificio ci si può rifare ad alcuni atti notarili conservati all'Archivio di Stato di Nuoro.

In uno di questi si legge di un lascito testamentario del 1 agosto del 1707 in cui il pastore Salvatore Canio Mattu, in mancanza di eredi legittimi, dispone che i suoi beni siano lasciati ad alcune chiese tra le quali quella di S. Sebastiano. Dunque, a quella data, la chiesetta doveva essere almeno in costruzione.

Ancora, nel 1741, il contadino e falegname Battista Salvay dispone che i suoi eredi facciano alcune donazioni alla chiesa si S. Sebastiano.

Nel 1746 la vedova Maria Palma Detori Cavada dichiara di essere la erede legittima della chiesa rurale di San Sebastiano, di aver donato alcuni pioppi e raccomanda ai suoi eredi di concorrere alle spese per la festa del santo.

A mostrare che la chiesa non sia mai stata terminata e consacrata è il fatto che non sia mai nominata nelle visite pastorali né nei quinque libri.

A questo proposito, nella tradizione popolare, si racconta di una maledizione che avrebbe colpito varie persone legate alla costruzione dell’edificio. Le persone ricordano che per due, tre, quattro volte si fosse provato a concludere la costruzione della chiesa ma che, ogni volta, l'incaricato, durante il tentativo di ultimazione del tetto, fosse caduto rimanendo ucciso. Queste sciagure fecero ritenere ai fedeli che la costruzione dell'edificio non fosse gradita al santo e per questo non fu mai completato.

-

Festeggiamenti di san Giovanni Battista

Festeggiamenti di san Giovanni Battista Festa religiosa e popolare

-

Chiesa della Vergine di Liscoi

Chiesa della Vergine di Liscoi La chiesa di Nostra Signora di Liscoi si trova lungo il confine tra Orani e Orotelli. Vi si celebra

-

Trasferimento degli uffici comunali nei locali dell'ex convento francescano

Trasferimento degli uffici comunali nei locali dell'ex convento francescano Il Comune si organizza per trattare l'acquisto dal demanio statale dei locali dell'ex convento dei minori osservanti per adibirli a uffici pubblici, scuole d'ambo i sessi, ufficio municipale del giudicante mandamentale e a carcere mandamentale

-

Il convento dei frati minori osservanti

Il convento dei frati minori osservanti Il Convento dei Frati Minori Osservanti di Orani (facenti parte dell'ordine dei Francescani) nasce nel 1610 a seguito del progetto riformatore del concilio tridentino. Diocesi e archidiocesi sarde, col benestare dei re di Spagna e delle case Generalizie francescane e gesuitiche, avviano un programma di insediamento di questi ordini religiosi nell'isola. Ad essere interessati sono soprattutto i centri più importanti e per la prima volta viene interessato anche il Nuorese, diviso in diverse diocesi. La diocesi di Alghero fonda, tra gli altri, il Convento dei Frati Minori Osservanti a Orani, sede dell'omonimo marchesato.

La insediamento dell'ordine a Orani ha una data precisa, il 6 gennaio 1610. Inizialmente si stabiliscono in una residenza provvisoria, finché, il 2 dicembre 1612 si inizia la costruzione del nuovo convento grazie alle generose donazioni della comunità oranese e di alcune facoltose famiglie che donarono il terreno dove costruire l'edificio.

L'attività spirituale della comunità francescana perdura per 250 anni circa. La comunità godeva di un sostanziale benessere, garantito dai redditi del convento: lasciti testamentari, entrate della predicazione quaresimale e rendite dei pur modesti possedimenti terrieri. Le rendite permettono, negli anni, di apportare migliorie (il coro, l'organo e il pulpito ligneo).

Nel 1845 i religiosi che abitavano il convento erano 18.

Dopo la soppressione degli ordini religiosi del 1866 - definito "anno del duolo" - e l'incameramento dei beni da parte dello Stato, il convento riveste diverse nuove funzioni. Il Comune acquista i beni immobili del convento dal demanio statale e li utilizza come scuole, come pretura, come carcere mandamentale.

Oggi l'antica struttura conventuale è sede del municipio. Alla comunità parrocchiale rimane la concessione di poter ufficiare nella chiesa di San Giovanni Battista (chiesa parrocchiale di Orani dal 1870 al 1930).

Gli ultimi francescani continuarono a risiedere , con il permesso delle autorità locali, in qualche stanza adiacente all'ex-convento o ad occupare fino alla morte la propria cella.

-

Prestito per la riedificazione della chiesa parrocchiale di Orani

Prestito per la riedificazione della chiesa parrocchiale di Orani Delibera comunale per il prestito di 24000 lire per la ricostruzione della chiesa parrocchiale. Nove voti contro due votarono favorevoli

-

Chiesa della Madonna D'itria

Chiesa della Madonna D'itria Il culto per la Madonna d'Itria ("Odighitria", che indica la via) risale all'età bizantina ma l'intitolazione non è documentata in Sardegna prima del penultimo decennio del XVII secolo.

In precedenza la chiesa oranese era dedicata a San Giuliano. Dalle ricerche d'archivio risulta che nella prima metà del XVII secolo vi era attivo un cantiere; si registrano infatti molte donazioni di privati destinate a "sa fabbrica".

L'aula mononavata è voltata a botte, con nicchie laterali in cui sono collocate statue lignee, fra cui quella di San Giuliano, di chiara fattura popolaresca e abbondantemente riverniciata. L'arco absidale è a sesto acuto. Il presbiterio leggermente sopraelevato è delimitato da una balaustra marmorea e accoglie l'altare in marmo bianco con inserti rosa. Nella volta a crociera dipinti murali raffigurano angeli e cherubini. Datati alla fine del Seicento, furono forse eseguiti dal capostipite degli Are.

Nella facciata, sormontata da timpano curvilineo, si trovano al centro un piccolo rosone e in asse il portale. Sulla sua superficie Costantino Nivola eseguì nel 1959 una decorazione a graffito, che raffigura la Dea Mater mediterranea, secondo le forme predilette dall'artista oranese. All'interno vi sono delle formelle rappresentanti le stazioni della Via Crucis realizzate nel 2010 da Pina Tolu; la tecnica è acrilico su tavola.

-

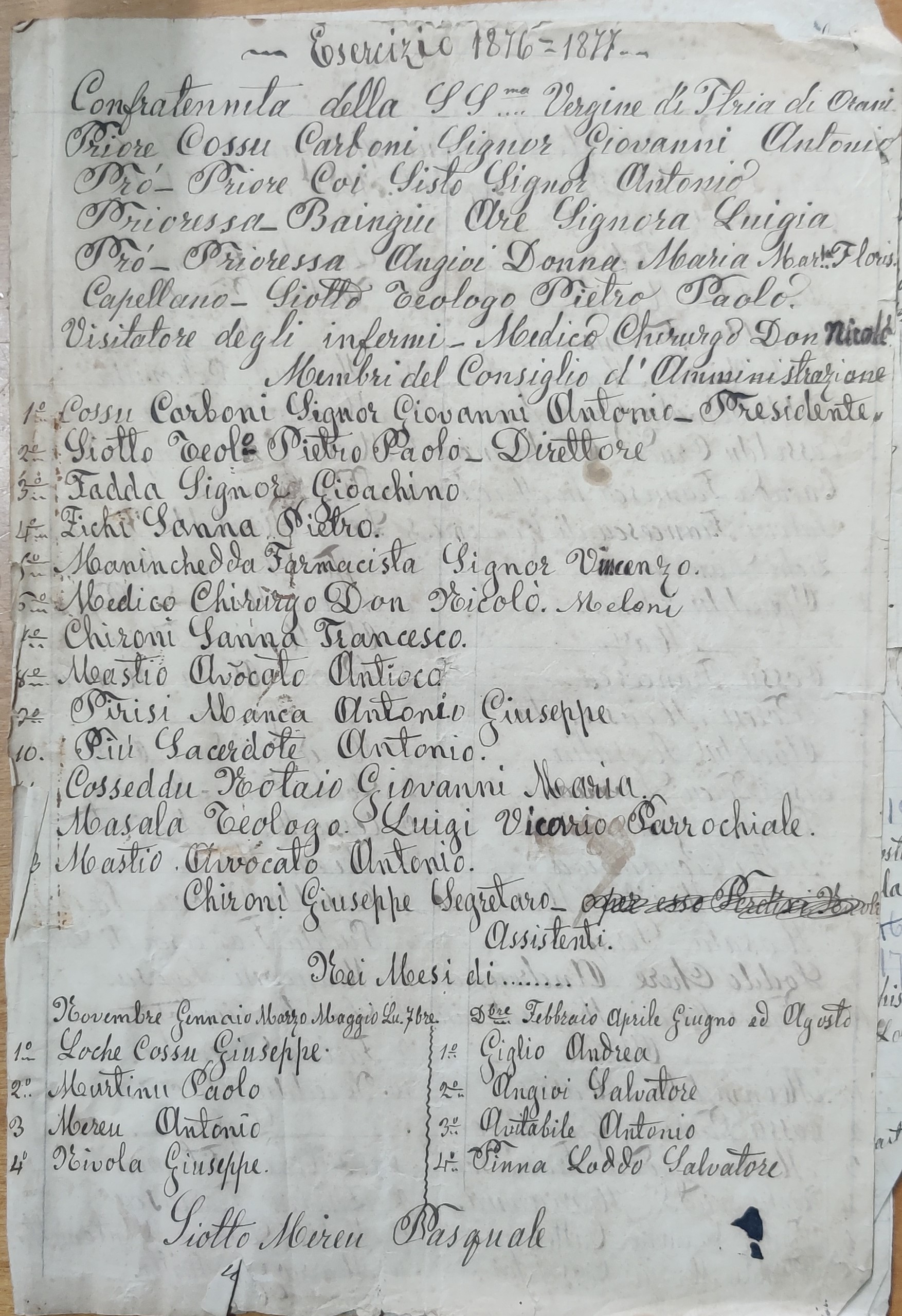

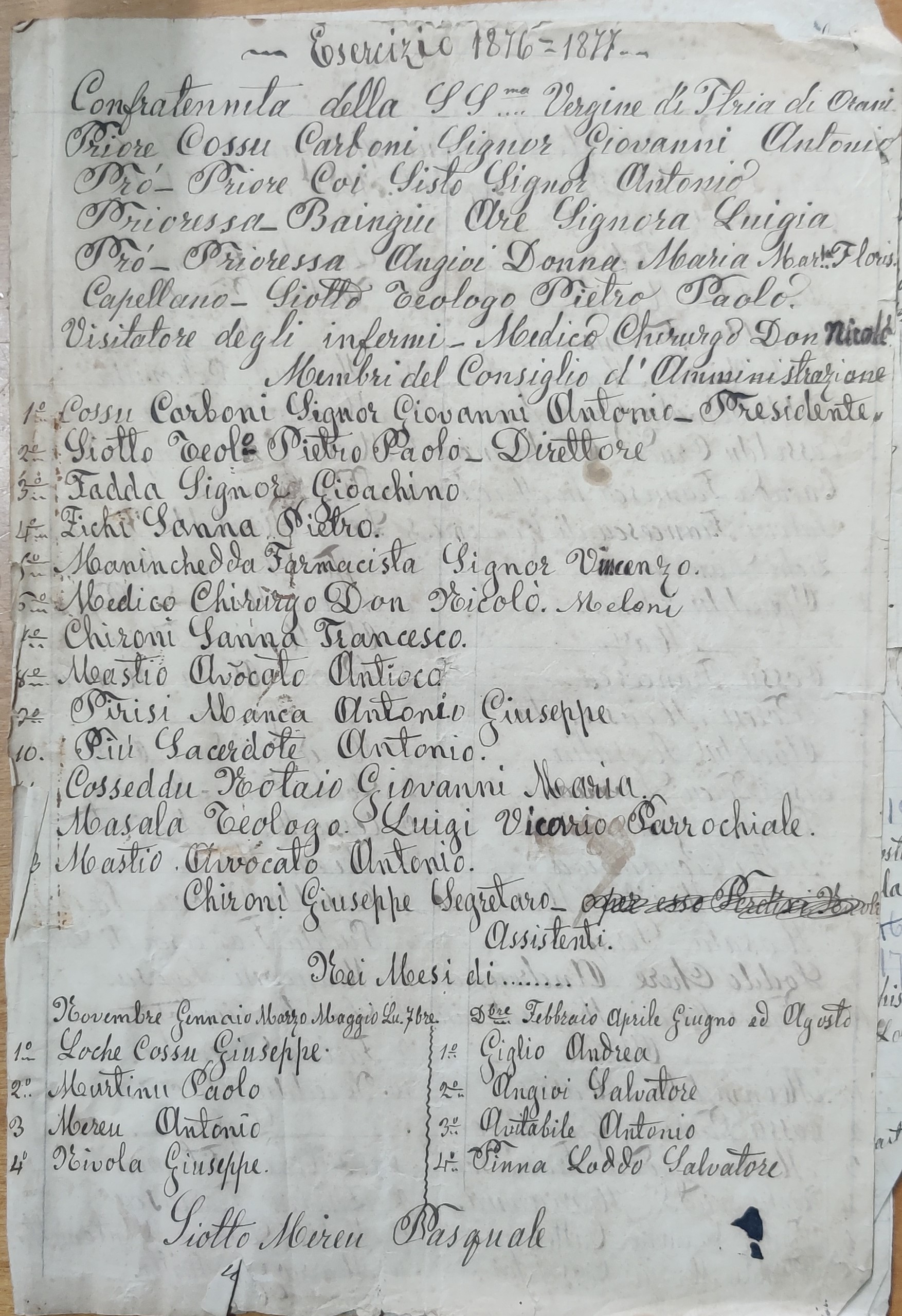

Membri della Confraternita della Santissima Vergine di Itria

Membri della Confraternita della Santissima Vergine di Itria Elenco dei nomi dei membri del consiglio di amministrazione e degli assistenti della Confraternita della Santissima Madonna dell'Itria di Orani.

-

Mutos oranesi

Mutos oranesi Registrazione audio di mutos recitati in sardo oranese riguardanti preghiere dei santi, ninnananne e scene di vita quotidiana.

Retablo di Orani Il retablo, collocato nella chiesa di Sant'Andrea Apostolo di Orani, risale alla seconda metà del XVI secolo. Tra le scene che si sono rappresentate si notano una Madonna con bambino al centro, l'annunciazione divisa in due in due parti, la natività, il giudizio universale e San Giorgio. L'opera ha subito un primo intervento di restauro tra fine del XIX e gli inizi del XX secolo e un secondo intorno agli anni venti da parte dell'artista Mario Delitala.

Retablo di Orani Il retablo, collocato nella chiesa di Sant'Andrea Apostolo di Orani, risale alla seconda metà del XVI secolo. Tra le scene che si sono rappresentate si notano una Madonna con bambino al centro, l'annunciazione divisa in due in due parti, la natività, il giudizio universale e San Giorgio. L'opera ha subito un primo intervento di restauro tra fine del XIX e gli inizi del XX secolo e un secondo intorno agli anni venti da parte dell'artista Mario Delitala. Parco delle rimembranze La memoria dei caduti nella Grande Guerra costituisce un tema di grande valore che restituisce l'impressione che gli eventi bellici hanno avuto sulle comunità locali. Visto il grande prezzo di vite umane pagato dalla Sardegna nella Grande Guerra le istituzioni hanno predisposto fin da subito la realizzazione di luoghi in cui celebrare i sacrifici dei giovani soldati. Nel 1922 il sottosegretario alla Pubblica Istruzione Lupi istituì i Parchi e Viali della Rimembranza, formati da un albero per ogni caduto con una targhetta in ferro smaltato, con la dicitura "in memoria del (grado, nome, cognome), caduto nella Grande Guerra il (data) a (nome della battaglia). In Sardegna il numero di caduti o dispersi si aggira intorno ai 13.600 e ha interessato pressoché ogni paese e città dell'isola. Nelle province di Sassari e Nuoro si contano 81 Comitati e 10 Parchi o Viali inaugurati (3 in provincia di Sassari e 7 in provincia di Nuoro) nel 1923. Oggi i Parchi della rimembranza sono presenti a Chiaramonti, Cossoine, Ittiri, Martis, Ozieri, Pattada, Ploaghe, Sennori, Usini, Orani, Orgosolo, Tempio Pausania; i Viali a Borore, Isili, Silanus, Sindia. Due paesi conservano oggi parte dei nomi dei militi: si tratta di Silanus e Orani. L’Elenco del sottosegretario Lupi del 1923 indica per Orani un Parco o Viale delle rimembranze inaugurato. L'inaugurazione è avvenuta dunque fra il 27 Dicembre 1922 ed il 15 Ottobre 1923. Il Parco si trova nel cimitero comunale. I cipressi sono piantumati fra l’immediato esterno e l’interno del cimitero, dove è collocato il monumento commemorativo. Sono ancora presenti alcune targhe di riferimento ai caduti poste sul tronco degli alberi. In alcuni casi le targhe sono poste su croci metalliche piantate nel terreno e non sul tronco.

Parco delle rimembranze La memoria dei caduti nella Grande Guerra costituisce un tema di grande valore che restituisce l'impressione che gli eventi bellici hanno avuto sulle comunità locali. Visto il grande prezzo di vite umane pagato dalla Sardegna nella Grande Guerra le istituzioni hanno predisposto fin da subito la realizzazione di luoghi in cui celebrare i sacrifici dei giovani soldati. Nel 1922 il sottosegretario alla Pubblica Istruzione Lupi istituì i Parchi e Viali della Rimembranza, formati da un albero per ogni caduto con una targhetta in ferro smaltato, con la dicitura "in memoria del (grado, nome, cognome), caduto nella Grande Guerra il (data) a (nome della battaglia). In Sardegna il numero di caduti o dispersi si aggira intorno ai 13.600 e ha interessato pressoché ogni paese e città dell'isola. Nelle province di Sassari e Nuoro si contano 81 Comitati e 10 Parchi o Viali inaugurati (3 in provincia di Sassari e 7 in provincia di Nuoro) nel 1923. Oggi i Parchi della rimembranza sono presenti a Chiaramonti, Cossoine, Ittiri, Martis, Ozieri, Pattada, Ploaghe, Sennori, Usini, Orani, Orgosolo, Tempio Pausania; i Viali a Borore, Isili, Silanus, Sindia. Due paesi conservano oggi parte dei nomi dei militi: si tratta di Silanus e Orani. L’Elenco del sottosegretario Lupi del 1923 indica per Orani un Parco o Viale delle rimembranze inaugurato. L'inaugurazione è avvenuta dunque fra il 27 Dicembre 1922 ed il 15 Ottobre 1923. Il Parco si trova nel cimitero comunale. I cipressi sono piantumati fra l’immediato esterno e l’interno del cimitero, dove è collocato il monumento commemorativo. Sono ancora presenti alcune targhe di riferimento ai caduti poste sul tronco degli alberi. In alcuni casi le targhe sono poste su croci metalliche piantate nel terreno e non sul tronco. Dipinto di San Giuliano L'opera raffigurante San Giuliano, ora conservata nella cappella laterale destra della chiesa parrocchiale di Sant'Andrea nuovo, proviene dalla chiesa della Madonna d'Itria, precedentemente intitolata al santo. In pendant, un altro santo sempre conservato nella parrocchia e proveniente dalla Madonna d'Itria, forse un San Benedetto o, secondo la memoria orale, un San Biagio. Queste tele furono trafugate alla fine degli anni '60 - inizio anni '70 e dopo essere state ritrovate furono spostate nell'attuale collocazione.

Dipinto di San Giuliano L'opera raffigurante San Giuliano, ora conservata nella cappella laterale destra della chiesa parrocchiale di Sant'Andrea nuovo, proviene dalla chiesa della Madonna d'Itria, precedentemente intitolata al santo. In pendant, un altro santo sempre conservato nella parrocchia e proveniente dalla Madonna d'Itria, forse un San Benedetto o, secondo la memoria orale, un San Biagio. Queste tele furono trafugate alla fine degli anni '60 - inizio anni '70 e dopo essere state ritrovate furono spostate nell'attuale collocazione. Matrimonio oranese negli anni '60 Memorie fotografiche del matrimonio Balvis-Fadda: il corteo degli sposi, la festa a palazzo Siotto, una foto di gruppo in abito tradizionale

Matrimonio oranese negli anni '60 Memorie fotografiche del matrimonio Balvis-Fadda: il corteo degli sposi, la festa a palazzo Siotto, una foto di gruppo in abito tradizionale Intervista ad Antonio Forma e Italo Chironi Intervista allo studioso ingegner Antonio Forma, originario di Sarule, e allo scrittore Italo Chironi di Orani.

Intervista ad Antonio Forma e Italo Chironi Intervista allo studioso ingegner Antonio Forma, originario di Sarule, e allo scrittore Italo Chironi di Orani. Partenza dei cavalli di San Giorgio Partenza del corteo dei cavalli verso la chiesa di San Giorgio, anni 1950

Partenza dei cavalli di San Giorgio Partenza del corteo dei cavalli verso la chiesa di San Giorgio, anni 1950 Cavalcata a Spirito Santo Filomena e Francesco Fadda a cavallo per la festa di Spirito Santo, fine anni '50

Cavalcata a Spirito Santo Filomena e Francesco Fadda a cavallo per la festa di Spirito Santo, fine anni '50 Sa tavedda de s'accabbadora Tavoletta, utensile per lavori domestici.

Sa tavedda de s'accabbadora Tavoletta, utensile per lavori domestici. Chiesa del Rosario La chiesa del Rosario è menzionata, insieme all'omonima confraternita, per la prima volta nel 1684. Fu edificata probabilmente nel corso del Seicento quando si diffuse ampiamente il culto mariano anche in Sardegna. La chiesa, mononavata e voltata a botte, ha due cappelle per lato, ospitanti statue lignee, alcune delle quali di discreta fattura. Un piccolo pulpito marmoreo è addossato all'ultimo pilastro a d. dell'altare. La zona presbiteriale è inquadrata da un arcone a tutto sesto e delimitata da una balaustra. Nell'altare in marmo bianco, colonne tortili nere incorniciano le nicchie dove si trovano la statua lignea seicentesca della Madonna del Rosario e due santi francescani. L'elemento artistico più importante della chiesa è costituito dalle tempere attribuite ai pittori Pietro Antonio e Gregorio Are e risalenti alla metà del Settecento. I dipinti rappresentano le nozze di Cana, i Santi Caterina da Siena e Paolo Eremita, la Predica di San Domenico e la battaglia di Lepanto. La famiglia degli Are esprime con costanza una sua idea dell'arte vicina alle convenzioni linguistiche auliche e al tempo stesso legata alla domanda d'informazione dei ceti popolari. Da qui il gustoso e non incolto sincretismo tra le figurazioni di sapore arcaico e la necessità di immagini legate alla buona regola del disegno. All'esterno la facciata presenta un piccolo rosone e un portale in vulcanite architravato e timpanato, di tipo cinquecentesco, sormontati da un campanile a vela, tutti in asse. Una sottile cornice delimita il coronamento arricchito da quattro merli anch'essi in vulcanite. La porta in facciata è realizzata da Paolo Cosseddu.

Chiesa del Rosario La chiesa del Rosario è menzionata, insieme all'omonima confraternita, per la prima volta nel 1684. Fu edificata probabilmente nel corso del Seicento quando si diffuse ampiamente il culto mariano anche in Sardegna. La chiesa, mononavata e voltata a botte, ha due cappelle per lato, ospitanti statue lignee, alcune delle quali di discreta fattura. Un piccolo pulpito marmoreo è addossato all'ultimo pilastro a d. dell'altare. La zona presbiteriale è inquadrata da un arcone a tutto sesto e delimitata da una balaustra. Nell'altare in marmo bianco, colonne tortili nere incorniciano le nicchie dove si trovano la statua lignea seicentesca della Madonna del Rosario e due santi francescani. L'elemento artistico più importante della chiesa è costituito dalle tempere attribuite ai pittori Pietro Antonio e Gregorio Are e risalenti alla metà del Settecento. I dipinti rappresentano le nozze di Cana, i Santi Caterina da Siena e Paolo Eremita, la Predica di San Domenico e la battaglia di Lepanto. La famiglia degli Are esprime con costanza una sua idea dell'arte vicina alle convenzioni linguistiche auliche e al tempo stesso legata alla domanda d'informazione dei ceti popolari. Da qui il gustoso e non incolto sincretismo tra le figurazioni di sapore arcaico e la necessità di immagini legate alla buona regola del disegno. All'esterno la facciata presenta un piccolo rosone e un portale in vulcanite architravato e timpanato, di tipo cinquecentesco, sormontati da un campanile a vela, tutti in asse. Una sottile cornice delimita il coronamento arricchito da quattro merli anch'essi in vulcanite. La porta in facciata è realizzata da Paolo Cosseddu. Il santuario di Nostra Signora di Gonare Il santuario sorge a 1100 metri sul livello del mare, sul crinale montano che divide il territorio di Orani da quello di Sarule. Una parte del santuario appartiene alla parrocchia di sant’Andrea di Orani, l’altra a quella di san Michele Arcangelo di Sarule. Lo stesso vale per la proprietà delle cumbessias, dimore con porticati popolate dai fedeli durante le celebrazioni. Il primo cenno documentale dell’esistenza del santuario compare nelle Rationes Decimarum Italiae ed è riferito a una una donazione del 1391 di 9 lire di alfonsini da parte del rettore di Gonare. Il santuario è citato ancora nel Cinquecento da Francesco Fara nella sua Corografia di Sardegna. L'impianto architettonico attuale risale al 1618. Ne sono prova gli archi a sesto acuto, tipici del periodo, caratterizzati da nervature diagonali con geometrie uniche in Sardegna. A differenza della maggior parte delle chiese campestri sarde, che sono di piccole dimensioni, quella di Gonare ha dimensioni imponenti ed è riccamente decorata. L'interno della fabbrica è in stile tardo gotico. Il presbiterio è decorato riccamente, lasciando intendere le possibilità economiche delle élite che ne hanno finanziato i lavori e vi si sono fatte seppellire nel corso dei secoli. Anche le cappelle laterali sono atipiche rispetto alle altre chiese rupestri di Sardegna. All'esterno la chiesa ha forme e stile che si integrano con la natura circostante. Poco sotto la chiesa si trovano le "cumbessias", alloggi temporanei per i pellegrini che approdano al santuario. Il nucleo più antico del novenario è addossato alla chiesa mentre più recentemente ne sono state costruite altre più in basso, presso “sa corte”, dove si svolgeva la vita sociale e comunitaria durante le feste.

Il santuario di Nostra Signora di Gonare Il santuario sorge a 1100 metri sul livello del mare, sul crinale montano che divide il territorio di Orani da quello di Sarule. Una parte del santuario appartiene alla parrocchia di sant’Andrea di Orani, l’altra a quella di san Michele Arcangelo di Sarule. Lo stesso vale per la proprietà delle cumbessias, dimore con porticati popolate dai fedeli durante le celebrazioni. Il primo cenno documentale dell’esistenza del santuario compare nelle Rationes Decimarum Italiae ed è riferito a una una donazione del 1391 di 9 lire di alfonsini da parte del rettore di Gonare. Il santuario è citato ancora nel Cinquecento da Francesco Fara nella sua Corografia di Sardegna. L'impianto architettonico attuale risale al 1618. Ne sono prova gli archi a sesto acuto, tipici del periodo, caratterizzati da nervature diagonali con geometrie uniche in Sardegna. A differenza della maggior parte delle chiese campestri sarde, che sono di piccole dimensioni, quella di Gonare ha dimensioni imponenti ed è riccamente decorata. L'interno della fabbrica è in stile tardo gotico. Il presbiterio è decorato riccamente, lasciando intendere le possibilità economiche delle élite che ne hanno finanziato i lavori e vi si sono fatte seppellire nel corso dei secoli. Anche le cappelle laterali sono atipiche rispetto alle altre chiese rupestri di Sardegna. All'esterno la chiesa ha forme e stile che si integrano con la natura circostante. Poco sotto la chiesa si trovano le "cumbessias", alloggi temporanei per i pellegrini che approdano al santuario. Il nucleo più antico del novenario è addossato alla chiesa mentre più recentemente ne sono state costruite altre più in basso, presso “sa corte”, dove si svolgeva la vita sociale e comunitaria durante le feste. Chiesa San Giorgio La chiesa di San Giorgio si trova lungo il confine tra Orani e Orotelli. Insieme alla chiesa di Sant'Elia costituisce il residuo cultuale del villaggio medievale di Oddini

Chiesa San Giorgio La chiesa di San Giorgio si trova lungo il confine tra Orani e Orotelli. Insieme alla chiesa di Sant'Elia costituisce il residuo cultuale del villaggio medievale di Oddini Chiesa di Sant'Elia Insieme alla vicina chiesa di San Pietro è residuo cultuale dell'antico villaggio medievale di Oddini / Ollini. Al villaggio si fa cenno si fa cenno in documento del 1146, quando compare tra le comunità che sottoscrivono il trattato di pace del 1388 tra Giudicato di Arborea e Aragona . Nei pressi della Chiesa di Sant'Elia si trovava il monastero camaldolese di San Pietro di Oddini. Oddini risulta disabitato nel 1584.

Chiesa di Sant'Elia Insieme alla vicina chiesa di San Pietro è residuo cultuale dell'antico villaggio medievale di Oddini / Ollini. Al villaggio si fa cenno si fa cenno in documento del 1146, quando compare tra le comunità che sottoscrivono il trattato di pace del 1388 tra Giudicato di Arborea e Aragona . Nei pressi della Chiesa di Sant'Elia si trovava il monastero camaldolese di San Pietro di Oddini. Oddini risulta disabitato nel 1584. Proposta di incameramento dei beni ecclesiastici Il consigliere Siotto Pintor ha proposto di fare una petizione alla Camera per poter incamerare i beni ecclesiastici. La proposta è stata accolta dal consiglio con cinque voti a favore contro uno, quello del sacerdote Niffoi

Proposta di incameramento dei beni ecclesiastici Il consigliere Siotto Pintor ha proposto di fare una petizione alla Camera per poter incamerare i beni ecclesiastici. La proposta è stata accolta dal consiglio con cinque voti a favore contro uno, quello del sacerdote Niffoi Devozione a Orani: memorie orali La chiacchierata inizia con la signora Gigina Chironi che racconta di ricordare con grande emozione una processione che, da bambina, quasi la impressionava: la processione "de sa chirca", della ricerca. La processione, che è stata fatta fino agli '50, si svolgeva all'alba del venerdì Santo, quando le madri svegliavano le figlie dicendo "Sveglia! Sta per passare sa profescione de sa chirca!". Sa chirca consisteva nella riproposizione della ricerca, da parte della Madonna, di Gesù che non era tornato a casa perché era stato arrestato. Si portava in processione l'Ecce Homo, Gesù flagellato, insieme alla madonna vestita di nero senza cantare né pregare ad alta voce: le persone passavano quasi di corsa per le strade in silenzio. La cosa impressionante per la signora Gigina era che, poichè al tempo si usava vestirsi sempre di colori scuri, la processione sembrava quasi un fiume nero che inondava le vie del paese. Dagli anni '50 in poi la processione de sa chirca è andata perduta, dice Gigina, perché le persone non partecipavano più, forse perché si svolgeva molto presto al mattino. Continua il racconto parlando di un'altra processione perduta nello stesso periodo. Si tratta della processione e della festa di Sant’Isidoro. Essendo legata a mondo agricolo “addio contadini e addio Sant’Isidoro”. Adesso i giovani non sanno nemmeno chi era Sant’Isidoro. Secondo Gianni Demontis l’ultima festa risale al 1954 e ci racconta che l’ultimo priore tutt’ora conserva in casa la pandela del santo. Tottoni Pinna ci parla della festa del patrono Sant’Andrea. Festeggiato il 30 novembre, corrispondeva all’apertura dei vini novelli e all’uccisione del maiale. In quell’occasione i bambini ricevevano come premio parti dell'animale come orecchie, piedi, unghie, in mancanza di biscotti o altri dolci. Sig.ra Gigina aggiunge che la festa di Sant’Andrea è stata riscoperta e rivalutata circa 15 anni fa, tornando a realizzarla in grande. Vi partecipano le confraternite e le persone in costume, i priori vanno portano le pandele dei santi in processione e la statua del santo viene portata sul carro dei buoi vestiti a festa. Tonino aggiunge che nonostante Sant’Andrea sia il patrono del paese, in passato la festa principale era San Daniele, il 13 ottobre, quando si usava fare una grandissima festa, oggi ridimensionata come tante altre. La chiacchierata prosegue con il signor Luigi Paddeu che ci racconta un aneddoto sulla devozione alla madonna di Gonare. Quando all'età sei anni sopravvisse al favismo, sua madre fece una promessa alla Madonna: sarebbero andati ad “estivare” sul monte dividendo una cumbessia con un’altra famiglia. Luigi ricorda il periodo trascorso al monte come un’esperienza indimenticabile. I bambini giocavano insieme a costruire piccoli nuraghi con i sassi, si viveva come una comunità specialmente la sera, quando il rigore e le regole della giornata venivano meno. Ci racconta anche dei rapporti sociali e le amicizie che, durante la permanenza sul monte, si perfezionavano e si stringevano. Ancora Tottoni aggiunge che per la gente di Sarule e Orani, comunità dalla grande devozione, la madonna di Gonare "è come se fosse viva". A dimostrazione del sentimento di fede, ci raccontano, si usava addirittura trascinarsi in ginocchio su per la salita, su per quel “camminu malu” che conduce a Gonare: più le sofferenze per arrivare erano grandi, più grande sarebbe stata la grazia. A questo proposito Gianni Demontis racconta di un suo parente che dall'età di 13 anni arrivava a piedi da Nuoro a Orani e saliva al monte inginocchiato fino all’età di 98 anni. Chiediamo alla signora Grazietta se c’è una processione che ricorda con più affetto. La sua risposta ci fa sorridere: risponde che le processioni erano una più bella dell’altra, che le messe sono tutte belle se si partecipa con animo e fede. Certo, magari un prete è più bravo dell’altro a fare le prediche, ma le messe sono tutte bellissime. “Pagu bellas chi sunu sas professciones!”. Ricorda che da bambina, insieme a sua madre, ogni giorno all’alba prima di andare in campagna andava a fare la comunione in chiesa: non si andava mai in campagna senza. Un altro ricordo di Signor Tottoni racconta che in passato si invocava Nostra Signora di Liscoi che si diceva, aveva messo fine alla piaga delle cavallette. Per questo si era deciso di costruire per la madonna una corona di cavallette d’oro, ma poiché l’anno dopo le cavallette erano tornate, non era stata costruita. Il signor Luigi ricorda come un momento molto emozionante anche la ricorrenza del corpus domini, quando tutto il paese si impegnava per raccogliere petali di fiori da spargere per le strade ed accogliere la processione. Ancora i signori ricordano insieme le processioni della settimana santa. Il giovedì santo a Orani si imitano le azioni di Gesù prima di essere arrestato, come l’ultima cena e la lavanda dei piedi, riprodotta dal prete e 12 confratelli. Particolarmente toccante è il rito de S’Incontru, quando Gesù risorto esce dalla chiesa di Santa Croce, la Madonna esce dalla chiesa del rosario vestita a festa e si incontrano nella località di "Su Postu". I riti della "chida santa" sono fatti oggi in maniera quasi identica al passato, con la differenza che oggi non si usa più portare in processione la croce, che, all’avanzare dell’età dei confratelli era diventata troppo pesante da trasportare a spalla. Torniamo poi a parlare delle processioni perdute nel corso del tempo. Signor Tonino ci racconta della processione de "s'ottada" del corpus domini. Una processione, cioè, che si usava fare sette giorni dopo la celebrazione del corpo di Cristo. Anche alcune feste campestri non hanno resistito al passare del tempo. Attualmente rimangono attive 3 feste campestri su 5. Nel passato si usava fare la festa per san Francesco e san Paolo, mentre oggi sono rimaste attive quelle di san Giorgio, sant’Elia e “s’Ispiritu Santu”. In quest’ultima le persone si quotano e pagano la festa che dura due giorni - sabato e domenica, con due pranzi e una cena. Sette giorni dopo si festeggia “s’ottada” durante la quale si effettua il passaggio della pandela al priore entrante. I nostri ospiti concordano nel dire che la comunità si Orani è molto devota. Moltissime persone portano il nome dei santi e delle sante più venerati. Soprattutto fino agli anni ‘60 tutto il paese partecipava ai riti, si addobbavano le strade con ciò che si possedeva, che era poco, esponendo un lenzuolo colorato, i pochi quadri che si avevano, fiori, piante, e tutto quello che poteva rendere più solenne il passaggio delle processioni e, al passaggio del carro, si lanciavano i petali dalle finestre e dai balconi. Partecipavano veramente tutti, anche chi non aveva fede. Oggi le processioni ci sono, le funzioni ci sono e si portano avanti come nel passato. Tuttavia sembra tutto più spento e triste perché manca la gioventù, manca la vita, manca la nota d’allegria che prima portavano i giovani alle processioni e alle feste. La nostra chiacchierata si conclude con una considerazione condivisa tra tutti i nostri ospiti. Una considerazione amara: se il paese vuole che le processioni e le tradizioni non muoiano è necessario che le si porti avanti, che qualcuno si adoperi, che si partecipi. “Quando noi non ci saremo più, chi lo farà?”, si chiede Gigina. Sembra che quasi nessuno, a parte le vecchie generazioni, abbia più a cuore le tradizioni del paese.

Devozione a Orani: memorie orali La chiacchierata inizia con la signora Gigina Chironi che racconta di ricordare con grande emozione una processione che, da bambina, quasi la impressionava: la processione "de sa chirca", della ricerca. La processione, che è stata fatta fino agli '50, si svolgeva all'alba del venerdì Santo, quando le madri svegliavano le figlie dicendo "Sveglia! Sta per passare sa profescione de sa chirca!". Sa chirca consisteva nella riproposizione della ricerca, da parte della Madonna, di Gesù che non era tornato a casa perché era stato arrestato. Si portava in processione l'Ecce Homo, Gesù flagellato, insieme alla madonna vestita di nero senza cantare né pregare ad alta voce: le persone passavano quasi di corsa per le strade in silenzio. La cosa impressionante per la signora Gigina era che, poichè al tempo si usava vestirsi sempre di colori scuri, la processione sembrava quasi un fiume nero che inondava le vie del paese. Dagli anni '50 in poi la processione de sa chirca è andata perduta, dice Gigina, perché le persone non partecipavano più, forse perché si svolgeva molto presto al mattino. Continua il racconto parlando di un'altra processione perduta nello stesso periodo. Si tratta della processione e della festa di Sant’Isidoro. Essendo legata a mondo agricolo “addio contadini e addio Sant’Isidoro”. Adesso i giovani non sanno nemmeno chi era Sant’Isidoro. Secondo Gianni Demontis l’ultima festa risale al 1954 e ci racconta che l’ultimo priore tutt’ora conserva in casa la pandela del santo. Tottoni Pinna ci parla della festa del patrono Sant’Andrea. Festeggiato il 30 novembre, corrispondeva all’apertura dei vini novelli e all’uccisione del maiale. In quell’occasione i bambini ricevevano come premio parti dell'animale come orecchie, piedi, unghie, in mancanza di biscotti o altri dolci. Sig.ra Gigina aggiunge che la festa di Sant’Andrea è stata riscoperta e rivalutata circa 15 anni fa, tornando a realizzarla in grande. Vi partecipano le confraternite e le persone in costume, i priori vanno portano le pandele dei santi in processione e la statua del santo viene portata sul carro dei buoi vestiti a festa. Tonino aggiunge che nonostante Sant’Andrea sia il patrono del paese, in passato la festa principale era San Daniele, il 13 ottobre, quando si usava fare una grandissima festa, oggi ridimensionata come tante altre. La chiacchierata prosegue con il signor Luigi Paddeu che ci racconta un aneddoto sulla devozione alla madonna di Gonare. Quando all'età sei anni sopravvisse al favismo, sua madre fece una promessa alla Madonna: sarebbero andati ad “estivare” sul monte dividendo una cumbessia con un’altra famiglia. Luigi ricorda il periodo trascorso al monte come un’esperienza indimenticabile. I bambini giocavano insieme a costruire piccoli nuraghi con i sassi, si viveva come una comunità specialmente la sera, quando il rigore e le regole della giornata venivano meno. Ci racconta anche dei rapporti sociali e le amicizie che, durante la permanenza sul monte, si perfezionavano e si stringevano. Ancora Tottoni aggiunge che per la gente di Sarule e Orani, comunità dalla grande devozione, la madonna di Gonare "è come se fosse viva". A dimostrazione del sentimento di fede, ci raccontano, si usava addirittura trascinarsi in ginocchio su per la salita, su per quel “camminu malu” che conduce a Gonare: più le sofferenze per arrivare erano grandi, più grande sarebbe stata la grazia. A questo proposito Gianni Demontis racconta di un suo parente che dall'età di 13 anni arrivava a piedi da Nuoro a Orani e saliva al monte inginocchiato fino all’età di 98 anni. Chiediamo alla signora Grazietta se c’è una processione che ricorda con più affetto. La sua risposta ci fa sorridere: risponde che le processioni erano una più bella dell’altra, che le messe sono tutte belle se si partecipa con animo e fede. Certo, magari un prete è più bravo dell’altro a fare le prediche, ma le messe sono tutte bellissime. “Pagu bellas chi sunu sas professciones!”. Ricorda che da bambina, insieme a sua madre, ogni giorno all’alba prima di andare in campagna andava a fare la comunione in chiesa: non si andava mai in campagna senza. Un altro ricordo di Signor Tottoni racconta che in passato si invocava Nostra Signora di Liscoi che si diceva, aveva messo fine alla piaga delle cavallette. Per questo si era deciso di costruire per la madonna una corona di cavallette d’oro, ma poiché l’anno dopo le cavallette erano tornate, non era stata costruita. Il signor Luigi ricorda come un momento molto emozionante anche la ricorrenza del corpus domini, quando tutto il paese si impegnava per raccogliere petali di fiori da spargere per le strade ed accogliere la processione. Ancora i signori ricordano insieme le processioni della settimana santa. Il giovedì santo a Orani si imitano le azioni di Gesù prima di essere arrestato, come l’ultima cena e la lavanda dei piedi, riprodotta dal prete e 12 confratelli. Particolarmente toccante è il rito de S’Incontru, quando Gesù risorto esce dalla chiesa di Santa Croce, la Madonna esce dalla chiesa del rosario vestita a festa e si incontrano nella località di "Su Postu". I riti della "chida santa" sono fatti oggi in maniera quasi identica al passato, con la differenza che oggi non si usa più portare in processione la croce, che, all’avanzare dell’età dei confratelli era diventata troppo pesante da trasportare a spalla. Torniamo poi a parlare delle processioni perdute nel corso del tempo. Signor Tonino ci racconta della processione de "s'ottada" del corpus domini. Una processione, cioè, che si usava fare sette giorni dopo la celebrazione del corpo di Cristo. Anche alcune feste campestri non hanno resistito al passare del tempo. Attualmente rimangono attive 3 feste campestri su 5. Nel passato si usava fare la festa per san Francesco e san Paolo, mentre oggi sono rimaste attive quelle di san Giorgio, sant’Elia e “s’Ispiritu Santu”. In quest’ultima le persone si quotano e pagano la festa che dura due giorni - sabato e domenica, con due pranzi e una cena. Sette giorni dopo si festeggia “s’ottada” durante la quale si effettua il passaggio della pandela al priore entrante. I nostri ospiti concordano nel dire che la comunità si Orani è molto devota. Moltissime persone portano il nome dei santi e delle sante più venerati. Soprattutto fino agli anni ‘60 tutto il paese partecipava ai riti, si addobbavano le strade con ciò che si possedeva, che era poco, esponendo un lenzuolo colorato, i pochi quadri che si avevano, fiori, piante, e tutto quello che poteva rendere più solenne il passaggio delle processioni e, al passaggio del carro, si lanciavano i petali dalle finestre e dai balconi. Partecipavano veramente tutti, anche chi non aveva fede. Oggi le processioni ci sono, le funzioni ci sono e si portano avanti come nel passato. Tuttavia sembra tutto più spento e triste perché manca la gioventù, manca la vita, manca la nota d’allegria che prima portavano i giovani alle processioni e alle feste. La nostra chiacchierata si conclude con una considerazione condivisa tra tutti i nostri ospiti. Una considerazione amara: se il paese vuole che le processioni e le tradizioni non muoiano è necessario che le si porti avanti, che qualcuno si adoperi, che si partecipi. “Quando noi non ci saremo più, chi lo farà?”, si chiede Gigina. Sembra che quasi nessuno, a parte le vecchie generazioni, abbia più a cuore le tradizioni del paese. Adattamento dei locali dell'ex convento Il comune delibera per affidare i lavori di riadattamento dei locali dell'ex convento all'ingegnere Luigi Bossi. I nuovi spazi ospiteranno gli uffici comunali, il carcere mandamentale e si permetterà lo spostamento della pretura in locali comunali, così da non dover affittare locali privati

Adattamento dei locali dell'ex convento Il comune delibera per affidare i lavori di riadattamento dei locali dell'ex convento all'ingegnere Luigi Bossi. I nuovi spazi ospiteranno gli uffici comunali, il carcere mandamentale e si permetterà lo spostamento della pretura in locali comunali, così da non dover affittare locali privati Offerte per officiare delle messe nell'Orani del secolo XVII-XVIII Registro di pagamento per la commissione di messe in varie chiese di Orani (Parrocchia Sant'Andrea, Chiesa di Nostra Signora d'Itria, Chiesa del Rosario) tra il XVII e il XVIII secolo.

Offerte per officiare delle messe nell'Orani del secolo XVII-XVIII Registro di pagamento per la commissione di messe in varie chiese di Orani (Parrocchia Sant'Andrea, Chiesa di Nostra Signora d'Itria, Chiesa del Rosario) tra il XVII e il XVIII secolo. Santu Sebastianu: chiesa e leggenda La chiesa si trova sull’antica strada campestre che dalle pendici del monte Gonare porta verso Nuoro, vicina a quella dello Spirito Santo. Dal rudere oggi visibile si evince che i lavori di costruzione non furono mai completati: sono presenti le mura ma è assente il tetto. Per tentare una collocazione cronologica dell'edificio ci si può rifare ad alcuni atti notarili conservati all'Archivio di Stato di Nuoro. In uno di questi si legge di un lascito testamentario del 1 agosto del 1707 in cui il pastore Salvatore Canio Mattu, in mancanza di eredi legittimi, dispone che i suoi beni siano lasciati ad alcune chiese tra le quali quella di S. Sebastiano. Dunque, a quella data, la chiesetta doveva essere almeno in costruzione. Ancora, nel 1741, il contadino e falegname Battista Salvay dispone che i suoi eredi facciano alcune donazioni alla chiesa si S. Sebastiano. Nel 1746 la vedova Maria Palma Detori Cavada dichiara di essere la erede legittima della chiesa rurale di San Sebastiano, di aver donato alcuni pioppi e raccomanda ai suoi eredi di concorrere alle spese per la festa del santo. A mostrare che la chiesa non sia mai stata terminata e consacrata è il fatto che non sia mai nominata nelle visite pastorali né nei quinque libri. A questo proposito, nella tradizione popolare, si racconta di una maledizione che avrebbe colpito varie persone legate alla costruzione dell’edificio. Le persone ricordano che per due, tre, quattro volte si fosse provato a concludere la costruzione della chiesa ma che, ogni volta, l'incaricato, durante il tentativo di ultimazione del tetto, fosse caduto rimanendo ucciso. Queste sciagure fecero ritenere ai fedeli che la costruzione dell'edificio non fosse gradita al santo e per questo non fu mai completato.

Santu Sebastianu: chiesa e leggenda La chiesa si trova sull’antica strada campestre che dalle pendici del monte Gonare porta verso Nuoro, vicina a quella dello Spirito Santo. Dal rudere oggi visibile si evince che i lavori di costruzione non furono mai completati: sono presenti le mura ma è assente il tetto. Per tentare una collocazione cronologica dell'edificio ci si può rifare ad alcuni atti notarili conservati all'Archivio di Stato di Nuoro. In uno di questi si legge di un lascito testamentario del 1 agosto del 1707 in cui il pastore Salvatore Canio Mattu, in mancanza di eredi legittimi, dispone che i suoi beni siano lasciati ad alcune chiese tra le quali quella di S. Sebastiano. Dunque, a quella data, la chiesetta doveva essere almeno in costruzione. Ancora, nel 1741, il contadino e falegname Battista Salvay dispone che i suoi eredi facciano alcune donazioni alla chiesa si S. Sebastiano. Nel 1746 la vedova Maria Palma Detori Cavada dichiara di essere la erede legittima della chiesa rurale di San Sebastiano, di aver donato alcuni pioppi e raccomanda ai suoi eredi di concorrere alle spese per la festa del santo. A mostrare che la chiesa non sia mai stata terminata e consacrata è il fatto che non sia mai nominata nelle visite pastorali né nei quinque libri. A questo proposito, nella tradizione popolare, si racconta di una maledizione che avrebbe colpito varie persone legate alla costruzione dell’edificio. Le persone ricordano che per due, tre, quattro volte si fosse provato a concludere la costruzione della chiesa ma che, ogni volta, l'incaricato, durante il tentativo di ultimazione del tetto, fosse caduto rimanendo ucciso. Queste sciagure fecero ritenere ai fedeli che la costruzione dell'edificio non fosse gradita al santo e per questo non fu mai completato. Festeggiamenti di san Giovanni Battista Festa religiosa e popolare

Festeggiamenti di san Giovanni Battista Festa religiosa e popolare Chiesa della Vergine di Liscoi La chiesa di Nostra Signora di Liscoi si trova lungo il confine tra Orani e Orotelli. Vi si celebra

Chiesa della Vergine di Liscoi La chiesa di Nostra Signora di Liscoi si trova lungo il confine tra Orani e Orotelli. Vi si celebra Trasferimento degli uffici comunali nei locali dell'ex convento francescano Il Comune si organizza per trattare l'acquisto dal demanio statale dei locali dell'ex convento dei minori osservanti per adibirli a uffici pubblici, scuole d'ambo i sessi, ufficio municipale del giudicante mandamentale e a carcere mandamentale

Trasferimento degli uffici comunali nei locali dell'ex convento francescano Il Comune si organizza per trattare l'acquisto dal demanio statale dei locali dell'ex convento dei minori osservanti per adibirli a uffici pubblici, scuole d'ambo i sessi, ufficio municipale del giudicante mandamentale e a carcere mandamentale Il convento dei frati minori osservanti Il Convento dei Frati Minori Osservanti di Orani (facenti parte dell'ordine dei Francescani) nasce nel 1610 a seguito del progetto riformatore del concilio tridentino. Diocesi e archidiocesi sarde, col benestare dei re di Spagna e delle case Generalizie francescane e gesuitiche, avviano un programma di insediamento di questi ordini religiosi nell'isola. Ad essere interessati sono soprattutto i centri più importanti e per la prima volta viene interessato anche il Nuorese, diviso in diverse diocesi. La diocesi di Alghero fonda, tra gli altri, il Convento dei Frati Minori Osservanti a Orani, sede dell'omonimo marchesato. La insediamento dell'ordine a Orani ha una data precisa, il 6 gennaio 1610. Inizialmente si stabiliscono in una residenza provvisoria, finché, il 2 dicembre 1612 si inizia la costruzione del nuovo convento grazie alle generose donazioni della comunità oranese e di alcune facoltose famiglie che donarono il terreno dove costruire l'edificio. L'attività spirituale della comunità francescana perdura per 250 anni circa. La comunità godeva di un sostanziale benessere, garantito dai redditi del convento: lasciti testamentari, entrate della predicazione quaresimale e rendite dei pur modesti possedimenti terrieri. Le rendite permettono, negli anni, di apportare migliorie (il coro, l'organo e il pulpito ligneo). Nel 1845 i religiosi che abitavano il convento erano 18. Dopo la soppressione degli ordini religiosi del 1866 - definito "anno del duolo" - e l'incameramento dei beni da parte dello Stato, il convento riveste diverse nuove funzioni. Il Comune acquista i beni immobili del convento dal demanio statale e li utilizza come scuole, come pretura, come carcere mandamentale. Oggi l'antica struttura conventuale è sede del municipio. Alla comunità parrocchiale rimane la concessione di poter ufficiare nella chiesa di San Giovanni Battista (chiesa parrocchiale di Orani dal 1870 al 1930). Gli ultimi francescani continuarono a risiedere , con il permesso delle autorità locali, in qualche stanza adiacente all'ex-convento o ad occupare fino alla morte la propria cella.

Il convento dei frati minori osservanti Il Convento dei Frati Minori Osservanti di Orani (facenti parte dell'ordine dei Francescani) nasce nel 1610 a seguito del progetto riformatore del concilio tridentino. Diocesi e archidiocesi sarde, col benestare dei re di Spagna e delle case Generalizie francescane e gesuitiche, avviano un programma di insediamento di questi ordini religiosi nell'isola. Ad essere interessati sono soprattutto i centri più importanti e per la prima volta viene interessato anche il Nuorese, diviso in diverse diocesi. La diocesi di Alghero fonda, tra gli altri, il Convento dei Frati Minori Osservanti a Orani, sede dell'omonimo marchesato. La insediamento dell'ordine a Orani ha una data precisa, il 6 gennaio 1610. Inizialmente si stabiliscono in una residenza provvisoria, finché, il 2 dicembre 1612 si inizia la costruzione del nuovo convento grazie alle generose donazioni della comunità oranese e di alcune facoltose famiglie che donarono il terreno dove costruire l'edificio. L'attività spirituale della comunità francescana perdura per 250 anni circa. La comunità godeva di un sostanziale benessere, garantito dai redditi del convento: lasciti testamentari, entrate della predicazione quaresimale e rendite dei pur modesti possedimenti terrieri. Le rendite permettono, negli anni, di apportare migliorie (il coro, l'organo e il pulpito ligneo). Nel 1845 i religiosi che abitavano il convento erano 18. Dopo la soppressione degli ordini religiosi del 1866 - definito "anno del duolo" - e l'incameramento dei beni da parte dello Stato, il convento riveste diverse nuove funzioni. Il Comune acquista i beni immobili del convento dal demanio statale e li utilizza come scuole, come pretura, come carcere mandamentale. Oggi l'antica struttura conventuale è sede del municipio. Alla comunità parrocchiale rimane la concessione di poter ufficiare nella chiesa di San Giovanni Battista (chiesa parrocchiale di Orani dal 1870 al 1930). Gli ultimi francescani continuarono a risiedere , con il permesso delle autorità locali, in qualche stanza adiacente all'ex-convento o ad occupare fino alla morte la propria cella. Prestito per la riedificazione della chiesa parrocchiale di Orani Delibera comunale per il prestito di 24000 lire per la ricostruzione della chiesa parrocchiale. Nove voti contro due votarono favorevoli

Prestito per la riedificazione della chiesa parrocchiale di Orani Delibera comunale per il prestito di 24000 lire per la ricostruzione della chiesa parrocchiale. Nove voti contro due votarono favorevoli Chiesa della Madonna D'itria Il culto per la Madonna d'Itria ("Odighitria", che indica la via) risale all'età bizantina ma l'intitolazione non è documentata in Sardegna prima del penultimo decennio del XVII secolo. In precedenza la chiesa oranese era dedicata a San Giuliano. Dalle ricerche d'archivio risulta che nella prima metà del XVII secolo vi era attivo un cantiere; si registrano infatti molte donazioni di privati destinate a "sa fabbrica". L'aula mononavata è voltata a botte, con nicchie laterali in cui sono collocate statue lignee, fra cui quella di San Giuliano, di chiara fattura popolaresca e abbondantemente riverniciata. L'arco absidale è a sesto acuto. Il presbiterio leggermente sopraelevato è delimitato da una balaustra marmorea e accoglie l'altare in marmo bianco con inserti rosa. Nella volta a crociera dipinti murali raffigurano angeli e cherubini. Datati alla fine del Seicento, furono forse eseguiti dal capostipite degli Are. Nella facciata, sormontata da timpano curvilineo, si trovano al centro un piccolo rosone e in asse il portale. Sulla sua superficie Costantino Nivola eseguì nel 1959 una decorazione a graffito, che raffigura la Dea Mater mediterranea, secondo le forme predilette dall'artista oranese. All'interno vi sono delle formelle rappresentanti le stazioni della Via Crucis realizzate nel 2010 da Pina Tolu; la tecnica è acrilico su tavola.

Chiesa della Madonna D'itria Il culto per la Madonna d'Itria ("Odighitria", che indica la via) risale all'età bizantina ma l'intitolazione non è documentata in Sardegna prima del penultimo decennio del XVII secolo. In precedenza la chiesa oranese era dedicata a San Giuliano. Dalle ricerche d'archivio risulta che nella prima metà del XVII secolo vi era attivo un cantiere; si registrano infatti molte donazioni di privati destinate a "sa fabbrica". L'aula mononavata è voltata a botte, con nicchie laterali in cui sono collocate statue lignee, fra cui quella di San Giuliano, di chiara fattura popolaresca e abbondantemente riverniciata. L'arco absidale è a sesto acuto. Il presbiterio leggermente sopraelevato è delimitato da una balaustra marmorea e accoglie l'altare in marmo bianco con inserti rosa. Nella volta a crociera dipinti murali raffigurano angeli e cherubini. Datati alla fine del Seicento, furono forse eseguiti dal capostipite degli Are. Nella facciata, sormontata da timpano curvilineo, si trovano al centro un piccolo rosone e in asse il portale. Sulla sua superficie Costantino Nivola eseguì nel 1959 una decorazione a graffito, che raffigura la Dea Mater mediterranea, secondo le forme predilette dall'artista oranese. All'interno vi sono delle formelle rappresentanti le stazioni della Via Crucis realizzate nel 2010 da Pina Tolu; la tecnica è acrilico su tavola. Membri della Confraternita della Santissima Vergine di Itria Elenco dei nomi dei membri del consiglio di amministrazione e degli assistenti della Confraternita della Santissima Madonna dell'Itria di Orani.

Membri della Confraternita della Santissima Vergine di Itria Elenco dei nomi dei membri del consiglio di amministrazione e degli assistenti della Confraternita della Santissima Madonna dell'Itria di Orani. Mutos oranesi Registrazione audio di mutos recitati in sardo oranese riguardanti preghiere dei santi, ninnananne e scene di vita quotidiana.

Mutos oranesi Registrazione audio di mutos recitati in sardo oranese riguardanti preghiere dei santi, ninnananne e scene di vita quotidiana.