-

Cappella del Corpo di Cristo

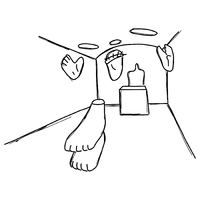

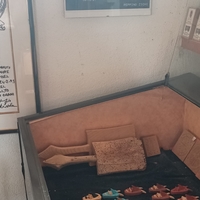

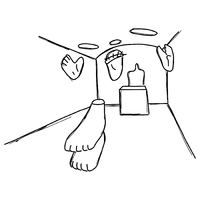

Cappella del Corpo di Cristo La Cappella del Corpo di Cristo è un progetto plastico-architettonico del 1982-83 di Costantino Nivola.

Il progetto - di cui esistono due modelli preparatori conservati nei depositi del Museo Nivola - prevedeva l'installazione di un Cristo "spezzato" in punti specifici dell'aula di una chiesa. La testa si sarebbe dovuta trovare nella parete dell'altare, le due mani nelle pareti laterali e i piedi, in posizione di crocifissione, all'ingresso.

Nell'idea dell'artista, infine, il corpo vero e proprio di Gesù sarebbe stato impersonato dall'assemblea dei fedeli.

Ai blocchi anatomici scolpiti si aggiungeva uno studio dell'illuminazione, affidata a prese di luce dall'alto posizionate secondo uno schema cruciforme. L'illuminazione, così, sarebbe dipesa dal variare della luce esterna che avrebbe modificato la caratterizzazione cromatica dell'ambiente.

Una tradizione orale raccontata ad Orani vuole che la chiesa prescelta da Costantino Nivola come la sede per la realizzazione della Cappella del Corpo di Cristo fosse la chiesetta di Santu Labretzu.

Una testimonianza diretta della tradizione tramandata in paese ce la forniscono il signor Italo Chironi e la signora Pasqualina Borrotzu. In particolare quest'ultima, ci riporta una frase che Costantino Nivola diceva a proposito di questa chiesa: “Ada a bie cummenti tziu Tittinu ache custa cesitedda”, cioè "vedrai come tziu Tittinu farà questa chiesetta".

La stessa signora Borrotzu ci racconta, infine, che in occasione del restauro della chiesa nel 2020, lei tentò di far realizzare quello che riteneva essere "un sogno di tziu Tittinu": dare vita finalmente al cristo spezzato. Per ragioni dovute ai lavori di restauro questo desiderio della priora non potè concretizzarsi.

-

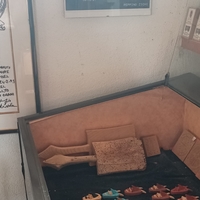

Rosario in madreperla

Rosario in madreperla Rosario in madreperla con crocifisso in argento.

-

Retablo di Orani

Retablo di Orani Il retablo, collocato nella chiesa di Sant'Andrea Apostolo di Orani, risale alla seconda metà del XVI secolo.

Tra le scene che si sono rappresentate si notano una Madonna con bambino al centro, l'annunciazione divisa in due in due parti, la natività, il giudizio universale e San Giorgio.

L'opera ha subito un primo intervento di restauro tra fine del XIX e gli inizi del XX secolo e un secondo intorno agli anni venti da parte dell'artista Mario Delitala.

-

Spuligadentes

Spuligadentes oggetto che nasce originariamente come strumento per la pulizia personale ma veniva utilizzato anche come amuleto

-

Bottoni d'oro

Bottoni d'oro coppia di bottoni in oro e pietre realizzati con la tecnica della filigrana

-

Dipinto di San Giuliano

Dipinto di San Giuliano L'opera raffigurante San Giuliano, ora conservata nella cappella laterale destra della chiesa parrocchiale di Sant'Andrea nuovo, proviene dalla chiesa della Madonna d'Itria, precedentemente intitolata al santo. In pendant, un altro santo sempre conservato nella parrocchia e proveniente dalla Madonna d'Itria, forse un San Benedetto o, secondo la memoria orale, un San Biagio. Queste tele furono trafugate alla fine degli anni '60 - inizio anni '70 e dopo essere state ritrovate furono spostate nell'attuale collocazione.

-

Chie non messàt ispicchèt

(Chi non poteva mietere spigolava)

Chie non messàt ispicchèt

(Chi non poteva mietere spigolava) Bottoni all'uncinetto

-

Sa tavedda de s'accabbadora

Sa tavedda de s'accabbadora Tavoletta, utensile per lavori domestici.

-

Abito tradizionale

abito tradizionale femminile del paese di Orani

-

Chiesa del Rosario

Chiesa del Rosario La chiesa del Rosario è menzionata, insieme all'omonima confraternita, per la prima volta nel 1684. Fu edificata probabilmente nel corso del Seicento quando si diffuse ampiamente il culto mariano anche in Sardegna.

La chiesa, mononavata e voltata a botte, ha due cappelle per lato, ospitanti statue lignee, alcune delle quali di discreta fattura.

Un piccolo pulpito marmoreo è addossato all'ultimo pilastro a d. dell'altare. La zona presbiteriale è inquadrata da un arcone a tutto sesto e delimitata da una balaustra. Nell'altare in marmo bianco, colonne tortili nere incorniciano le nicchie dove si trovano la statua lignea seicentesca della Madonna del Rosario e due santi francescani.

L'elemento artistico più importante della chiesa è costituito dalle tempere attribuite ai pittori Pietro Antonio e Gregorio Are e risalenti alla metà del Settecento. I dipinti rappresentano le nozze di Cana, i Santi Caterina da Siena e Paolo Eremita, la Predica di San Domenico e la battaglia di Lepanto.

La famiglia degli Are esprime con costanza una sua idea dell'arte vicina alle convenzioni linguistiche auliche e al tempo stesso legata alla domanda d'informazione dei ceti popolari. Da qui il gustoso e non incolto sincretismo tra le figurazioni di sapore arcaico e la necessità di immagini legate alla buona regola del disegno.

All'esterno la facciata presenta un piccolo rosone e un portale in vulcanite architravato e timpanato, di tipo cinquecentesco, sormontati da un campanile a vela, tutti in asse. Una sottile cornice delimita il coronamento arricchito da quattro merli anch'essi in vulcanite.

La porta in facciata è realizzata da Paolo Cosseddu.

-

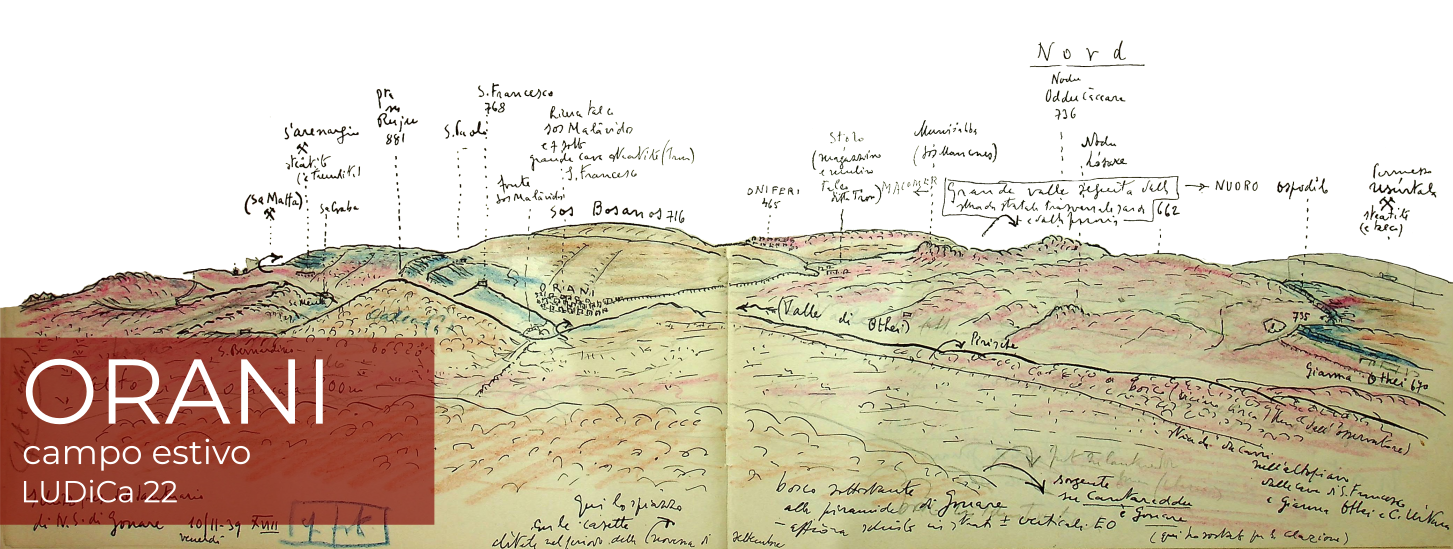

Il santuario di Nostra Signora di Gonare

Il santuario di Nostra Signora di Gonare Il santuario sorge a 1100 metri sul livello del mare, sul crinale montano che divide il territorio di Orani da quello di Sarule.

Una parte del santuario appartiene alla parrocchia di sant’Andrea di Orani, l’altra a quella di san Michele Arcangelo di Sarule. Lo stesso vale per la proprietà delle cumbessias, dimore con porticati popolate dai fedeli durante le celebrazioni.

Il primo cenno documentale dell’esistenza del santuario compare nelle Rationes Decimarum Italiae ed è riferito a una una donazione del 1391 di 9 lire di alfonsini da parte del rettore di Gonare.

Il santuario è citato ancora nel Cinquecento da Francesco Fara nella sua Corografia di Sardegna.

L'impianto architettonico attuale risale al 1618. Ne sono prova gli archi a sesto acuto, tipici del periodo, caratterizzati da nervature diagonali con geometrie uniche in Sardegna.

A differenza della maggior parte delle chiese campestri sarde, che sono di piccole dimensioni, quella di Gonare ha dimensioni imponenti ed è riccamente decorata.

L'interno della fabbrica è in stile tardo gotico. Il presbiterio è decorato riccamente, lasciando intendere le possibilità economiche delle élite che ne hanno finanziato i lavori e vi si sono fatte seppellire nel corso dei secoli. Anche le cappelle laterali sono atipiche rispetto alle altre chiese rupestri di Sardegna.

All'esterno la chiesa ha forme e stile che si integrano con la natura circostante.

Poco sotto la chiesa si trovano le "cumbessias", alloggi temporanei per i pellegrini che approdano al santuario. Il nucleo più antico del novenario è addossato alla chiesa mentre più recentemente ne sono state costruite altre più in basso, presso “sa corte”, dove si svolgeva la vita sociale e comunitaria durante le feste.

-

Simulacro della Madonna di Gonare

Simulacro della Madonna di Gonare La scultura lignea mostra la Vergine in piedi che regge il bambino con aureola e mondo

-

Abito tradizionale

Abito tradizionale L'abito è costituito dal copricapo, dal giubbetto, dalla camicia, dalla tunica e dal grembiule. La gonna è nera e plissettata, il bordo inferiore è costituito da una balza di seta rossa. E' unita all'altezza della vita è unita a sas palas, con le quali costituisce un pezzo unico.

Il giubbetto di colore rosso-arancio semplice ridotte poiché va indossato sotto sas palas. Le maniche sagomate con delle aperture sulle spalle dalle quali fuoriesce la camicia. Sull'avambraccio all'estremità sono presenti cinque asole.

La camicia ha una scollatura molto ampia davanti , il corpetto largo, fittamente increspato, è arricchito da un pizzo molto antico ricamato a mano detto s'archizzone. Le maniche molto larghe e voluminose con polsini ricamati.

Il grembiule è bianco presenta un'arricciatura nella parte superiore, con pieghe orizzontali, pizzi e merletti lavorati a mano.

Il copricapo è bianco e privo di ricami, viene indossato dal capo sino ad avvolgere il mento.

-

Museo Nivola

Museo Nivola Il museo Nivola si trova a Orani, in via Gonare, con sede nell'antico lavatoio. Il museo è dedicato all'esposizione di opere scultoree dell'artista Costantino Nivola, nativo di Orani, ed è gestito dall'ente "Fondazione Costantino Nivola". Il Museo conserva la più importante collezione al mondo delle opere di Costantino Nivola tra sculture e dipinti, più di 200 opere acquisite attraverso successive donazioni.

-

Santu Sebastianu: chiesa e leggenda

Santu Sebastianu: chiesa e leggenda La chiesa si trova sull’antica strada campestre che dalle pendici del monte Gonare porta verso Nuoro, vicina a quella dello Spirito Santo. Dal rudere oggi visibile si evince che i lavori di costruzione non furono mai completati: sono presenti le mura ma è assente il tetto.

Per tentare una collocazione cronologica dell'edificio ci si può rifare ad alcuni atti notarili conservati all'Archivio di Stato di Nuoro.

In uno di questi si legge di un lascito testamentario del 1 agosto del 1707 in cui il pastore Salvatore Canio Mattu, in mancanza di eredi legittimi, dispone che i suoi beni siano lasciati ad alcune chiese tra le quali quella di S. Sebastiano. Dunque, a quella data, la chiesetta doveva essere almeno in costruzione.

Ancora, nel 1741, il contadino e falegname Battista Salvay dispone che i suoi eredi facciano alcune donazioni alla chiesa si S. Sebastiano.

Nel 1746 la vedova Maria Palma Detori Cavada dichiara di essere la erede legittima della chiesa rurale di San Sebastiano, di aver donato alcuni pioppi e raccomanda ai suoi eredi di concorrere alle spese per la festa del santo.

A mostrare che la chiesa non sia mai stata terminata e consacrata è il fatto che non sia mai nominata nelle visite pastorali né nei quinque libri.

A questo proposito, nella tradizione popolare, si racconta di una maledizione che avrebbe colpito varie persone legate alla costruzione dell’edificio. Le persone ricordano che per due, tre, quattro volte si fosse provato a concludere la costruzione della chiesa ma che, ogni volta, l'incaricato, durante il tentativo di ultimazione del tetto, fosse caduto rimanendo ucciso. Queste sciagure fecero ritenere ai fedeli che la costruzione dell'edificio non fosse gradita al santo e per questo non fu mai completato.

-

La fattoria lignea

La fattoria lignea Sei animali in legno. Tavolara rinnova completamente un tema già tante volte affrontato in passato, rafforzando il carattere "primitivo” del disegno: le sue bestie degli anni Cinquanta sembrano uscite da un graffito rupestre o da qualche misteriosa raffigurazione tribale; non manca però un tocco di quell’ironia sorridente che quasi sempre accompagna l’artista.

-

Intervista a Peppino Zichi

Intervista a Peppino Zichi Temi trattati: leggenda de Su Bundhu; produzione artigianale della maschera tradizionale.

-

Chiesa della Madonna D'itria

Chiesa della Madonna D'itria Il culto per la Madonna d'Itria ("Odighitria", che indica la via) risale all'età bizantina ma l'intitolazione non è documentata in Sardegna prima del penultimo decennio del XVII secolo.

In precedenza la chiesa oranese era dedicata a San Giuliano. Dalle ricerche d'archivio risulta che nella prima metà del XVII secolo vi era attivo un cantiere; si registrano infatti molte donazioni di privati destinate a "sa fabbrica".

L'aula mononavata è voltata a botte, con nicchie laterali in cui sono collocate statue lignee, fra cui quella di San Giuliano, di chiara fattura popolaresca e abbondantemente riverniciata. L'arco absidale è a sesto acuto. Il presbiterio leggermente sopraelevato è delimitato da una balaustra marmorea e accoglie l'altare in marmo bianco con inserti rosa. Nella volta a crociera dipinti murali raffigurano angeli e cherubini. Datati alla fine del Seicento, furono forse eseguiti dal capostipite degli Are.

Nella facciata, sormontata da timpano curvilineo, si trovano al centro un piccolo rosone e in asse il portale. Sulla sua superficie Costantino Nivola eseguì nel 1959 una decorazione a graffito, che raffigura la Dea Mater mediterranea, secondo le forme predilette dall'artista oranese. All'interno vi sono delle formelle rappresentanti le stazioni della Via Crucis realizzate nel 2010 da Pina Tolu; la tecnica è acrilico su tavola.

-

Organo a canne

Organo a canne La chiesa francescana di San Giovanni Battista di Orani custodisce uno degli organi più antichi e meglio conservati della Sardegna.

Si tratta di un vero e proprio monumento sonoro riportato in vita, dopo un secolo di silenzio nel 2012, quando si è concluso un lungo e paziente intervento di restauro che ha permesso di recuperare gran parte della struttura in legno, datata 1732, della cassa chiusa con due sportelli dove sono dipinte le effigi di santa Barbara e santa Celia. Recuperate e rese funzionali anche le 369 canne con nove registri, che furono trafugate all'inizio del Novecento per utilizzarle come alambicchi per la distillazione.

-

Ruderi della Chiesa di San Giacomo

Ruderi della Chiesa di San Giacomo Ruderi della Chiesa di Santu Jacu. Sono ancora parzialmente integri i muri perimetrali della navata, con una nicchia e alcuni accenni visibili di decorazione muraria.

-

Intervista a Emma Modolo

Intervista a Emma Modolo Temi trattati: formazione, esempi di modelli realizzati, prospettive future

-

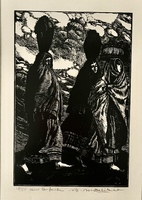

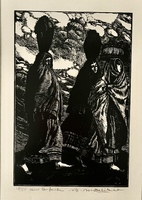

La collezione Mario Delitala

La collezione Mario Delitala 64 opere grafiche (xilografie, acquaforte, acquatinta);

2 dipinti ad olio.

-

Chiesa San Giovanni Battista

Chiesa San Giovanni Battista Sappiamo dalle fonti che la chiesa sorse nel Settecento, nel luogo dove sorgeva l'antica chiesa di San Sisto. Il nuovo edificio venne dedicato a San Giovanni Battista, che è anche il protettore del Convento francescano che fu annesso al Santuario. La vecchia costruzione, secondo un antico documento conservato nella biblioteca di Orani, era stata restaurata ed ampliata nel 1628 da padre Leonardo Carta a sue spese ma alla fine del Seicento era pericolante e inagibile. Anche per questa costruzione occorsero molti anni, specialmente per portare a termine alcune cappelle laterali e il coro, che risulta in costruzione ancora nel 1730.

L'interno è composto da un'aula mononavata, con la zona presbiteriale più stretta e sopraelevata, dove si trova l'altare maggiore in marmo, addossato alla parete con la statua lignea di San Giovanni Battista. Delimita la zona presbiteriale una balaustra marmorea di fine Settecento e alla base della scala due leoncini in stucco policromo.

Le cappelle sono sei, tre per lato, e la cappella di San Francesco era sotto il patronato della famiglia Angioi. Il pulpito ligneo, ampiamente verniciato, poggia su una colonna di granito rosso ed è addossato al secondo pilastro a destra dell'altare. Nel decoro del pannello centrale è scolpito lo stemma francescano: la croce di Gesù abbracciata dal braccio sinistro di San Francesco, che riceve le stigmate, e dal braccio destro di Gesù.

All'esterno un arioso pronao e il campanile a pianta quadrata, che ben si armonizza con tutto il complesso. Caratteristica è l'ampia piazza, tipica dell'architettura conventuale. Anticamente un loggiato occupava il lato ovest, demolito in periodo fascista per poter costruire l'edificio chiamato Casa del fascio, sede del partito durante la seconda guerra mondiale.

Dopo la soppressione degli ordini religiosi (1866) e l'incameramento dei beni da parte dello Stato, il convento passò al Comune che lo utilizzò in vari modi: scuole, pretura, carceri mandamentali. Oggi l'antica struttura è divenuta la sede del municipio mentre alla popolazione rimane la concessione della chiesa per poter officiare la messa.

Esaminando le planimetrie dell'edificio elaborate dai vari progettisti che hanno operato ai lavori di restauro e adeguamento, è individuabile la disposizione del primo piano. Questo ha la forma a L rovesciata con due lunghi corridoi centrali e si possono ancora individuare le celle o camere, circa 14 o 15. Il piano terra è quello che ha subito maggiori modifiche e risulta perciò difficile stabilire quali fossero le stanze della comunità francescana; tuttavia all'interno si possono ancora vedere alcune antiche finestre, qualche porta e la cupola emisferica che univa i due lunghissimi corridoi, dove si affacciavano le stanze della clausura.

-

Una stanza in rosso

Una stanza in rosso Sala di Casa Siotto con dipinti murari. La decorazione, simmetrica sulle 4 pareti, rappresenta, come fossero arazzi appesi, dei tappeti con motivi sardi. Al centro di ogni tappeto una grande area rosso pompeiano, ai bordi temi iconografici dell'artigianato sardo, pavoncelle e frange. L'artista anonimo simula i chiodi a fermare le stoffe e lo spostamento di alcune parti con il vento.

-

Chiesa di Sant'Andrea Apostolo

Chiesa di Sant'Andrea Apostolo La chiesa di Sant'Andrea è una delle più tarde realizzazioni di forme neoclassiche in Sardegna con un orientamento prevalentemente palladiano.

L'architetto Giacomo Galfrè rielabora in chiave monumentale un motivo già sperimentato nella fontana di Bitti: il pronao tetrastilo timpanato che nella chiesa oranese risulta aggettante rispetto al corpo di fabbrica e retto da colonne tuscaniche. L'interno è ampio e luminoso, caratterizzato da una pianta a croce greca; all'incrocio dei bracci è impostata la cupola emisferica con terminazione a lanternino.

Una trabeazione aggettante e modanata percorre il perimetro dell'edificio; sulle pareti lesene e semicolonne ioniche scandiscono le superfici. All'interno sono custodite importanti opere d'arte: la pala d'altare realizzata da Mario Delitala; il pulpito seicentesco in marmo intarsiato, proveniente dall'antica parrocchiale; il pulpito ligneo che apparteneva alla chiesa del Rosario e un prezioso retablo datato alla fine del XVI sec.

Cappella del Corpo di Cristo La Cappella del Corpo di Cristo è un progetto plastico-architettonico del 1982-83 di Costantino Nivola. Il progetto - di cui esistono due modelli preparatori conservati nei depositi del Museo Nivola - prevedeva l'installazione di un Cristo "spezzato" in punti specifici dell'aula di una chiesa. La testa si sarebbe dovuta trovare nella parete dell'altare, le due mani nelle pareti laterali e i piedi, in posizione di crocifissione, all'ingresso. Nell'idea dell'artista, infine, il corpo vero e proprio di Gesù sarebbe stato impersonato dall'assemblea dei fedeli. Ai blocchi anatomici scolpiti si aggiungeva uno studio dell'illuminazione, affidata a prese di luce dall'alto posizionate secondo uno schema cruciforme. L'illuminazione, così, sarebbe dipesa dal variare della luce esterna che avrebbe modificato la caratterizzazione cromatica dell'ambiente. Una tradizione orale raccontata ad Orani vuole che la chiesa prescelta da Costantino Nivola come la sede per la realizzazione della Cappella del Corpo di Cristo fosse la chiesetta di Santu Labretzu. Una testimonianza diretta della tradizione tramandata in paese ce la forniscono il signor Italo Chironi e la signora Pasqualina Borrotzu. In particolare quest'ultima, ci riporta una frase che Costantino Nivola diceva a proposito di questa chiesa: “Ada a bie cummenti tziu Tittinu ache custa cesitedda”, cioè "vedrai come tziu Tittinu farà questa chiesetta". La stessa signora Borrotzu ci racconta, infine, che in occasione del restauro della chiesa nel 2020, lei tentò di far realizzare quello che riteneva essere "un sogno di tziu Tittinu": dare vita finalmente al cristo spezzato. Per ragioni dovute ai lavori di restauro questo desiderio della priora non potè concretizzarsi.

Cappella del Corpo di Cristo La Cappella del Corpo di Cristo è un progetto plastico-architettonico del 1982-83 di Costantino Nivola. Il progetto - di cui esistono due modelli preparatori conservati nei depositi del Museo Nivola - prevedeva l'installazione di un Cristo "spezzato" in punti specifici dell'aula di una chiesa. La testa si sarebbe dovuta trovare nella parete dell'altare, le due mani nelle pareti laterali e i piedi, in posizione di crocifissione, all'ingresso. Nell'idea dell'artista, infine, il corpo vero e proprio di Gesù sarebbe stato impersonato dall'assemblea dei fedeli. Ai blocchi anatomici scolpiti si aggiungeva uno studio dell'illuminazione, affidata a prese di luce dall'alto posizionate secondo uno schema cruciforme. L'illuminazione, così, sarebbe dipesa dal variare della luce esterna che avrebbe modificato la caratterizzazione cromatica dell'ambiente. Una tradizione orale raccontata ad Orani vuole che la chiesa prescelta da Costantino Nivola come la sede per la realizzazione della Cappella del Corpo di Cristo fosse la chiesetta di Santu Labretzu. Una testimonianza diretta della tradizione tramandata in paese ce la forniscono il signor Italo Chironi e la signora Pasqualina Borrotzu. In particolare quest'ultima, ci riporta una frase che Costantino Nivola diceva a proposito di questa chiesa: “Ada a bie cummenti tziu Tittinu ache custa cesitedda”, cioè "vedrai come tziu Tittinu farà questa chiesetta". La stessa signora Borrotzu ci racconta, infine, che in occasione del restauro della chiesa nel 2020, lei tentò di far realizzare quello che riteneva essere "un sogno di tziu Tittinu": dare vita finalmente al cristo spezzato. Per ragioni dovute ai lavori di restauro questo desiderio della priora non potè concretizzarsi. Rosario in madreperla Rosario in madreperla con crocifisso in argento.

Rosario in madreperla Rosario in madreperla con crocifisso in argento. Retablo di Orani Il retablo, collocato nella chiesa di Sant'Andrea Apostolo di Orani, risale alla seconda metà del XVI secolo. Tra le scene che si sono rappresentate si notano una Madonna con bambino al centro, l'annunciazione divisa in due in due parti, la natività, il giudizio universale e San Giorgio. L'opera ha subito un primo intervento di restauro tra fine del XIX e gli inizi del XX secolo e un secondo intorno agli anni venti da parte dell'artista Mario Delitala.

Retablo di Orani Il retablo, collocato nella chiesa di Sant'Andrea Apostolo di Orani, risale alla seconda metà del XVI secolo. Tra le scene che si sono rappresentate si notano una Madonna con bambino al centro, l'annunciazione divisa in due in due parti, la natività, il giudizio universale e San Giorgio. L'opera ha subito un primo intervento di restauro tra fine del XIX e gli inizi del XX secolo e un secondo intorno agli anni venti da parte dell'artista Mario Delitala. Spuligadentes oggetto che nasce originariamente come strumento per la pulizia personale ma veniva utilizzato anche come amuleto

Spuligadentes oggetto che nasce originariamente come strumento per la pulizia personale ma veniva utilizzato anche come amuleto Bottoni d'oro coppia di bottoni in oro e pietre realizzati con la tecnica della filigrana

Bottoni d'oro coppia di bottoni in oro e pietre realizzati con la tecnica della filigrana Dipinto di San Giuliano L'opera raffigurante San Giuliano, ora conservata nella cappella laterale destra della chiesa parrocchiale di Sant'Andrea nuovo, proviene dalla chiesa della Madonna d'Itria, precedentemente intitolata al santo. In pendant, un altro santo sempre conservato nella parrocchia e proveniente dalla Madonna d'Itria, forse un San Benedetto o, secondo la memoria orale, un San Biagio. Queste tele furono trafugate alla fine degli anni '60 - inizio anni '70 e dopo essere state ritrovate furono spostate nell'attuale collocazione.

Dipinto di San Giuliano L'opera raffigurante San Giuliano, ora conservata nella cappella laterale destra della chiesa parrocchiale di Sant'Andrea nuovo, proviene dalla chiesa della Madonna d'Itria, precedentemente intitolata al santo. In pendant, un altro santo sempre conservato nella parrocchia e proveniente dalla Madonna d'Itria, forse un San Benedetto o, secondo la memoria orale, un San Biagio. Queste tele furono trafugate alla fine degli anni '60 - inizio anni '70 e dopo essere state ritrovate furono spostate nell'attuale collocazione. Chie non messàt ispicchèt

(Chi non poteva mietere spigolava) Bottoni all'uncinetto

Chie non messàt ispicchèt

(Chi non poteva mietere spigolava) Bottoni all'uncinetto Sa tavedda de s'accabbadora Tavoletta, utensile per lavori domestici.

Sa tavedda de s'accabbadora Tavoletta, utensile per lavori domestici. Chiesa del Rosario La chiesa del Rosario è menzionata, insieme all'omonima confraternita, per la prima volta nel 1684. Fu edificata probabilmente nel corso del Seicento quando si diffuse ampiamente il culto mariano anche in Sardegna. La chiesa, mononavata e voltata a botte, ha due cappelle per lato, ospitanti statue lignee, alcune delle quali di discreta fattura. Un piccolo pulpito marmoreo è addossato all'ultimo pilastro a d. dell'altare. La zona presbiteriale è inquadrata da un arcone a tutto sesto e delimitata da una balaustra. Nell'altare in marmo bianco, colonne tortili nere incorniciano le nicchie dove si trovano la statua lignea seicentesca della Madonna del Rosario e due santi francescani. L'elemento artistico più importante della chiesa è costituito dalle tempere attribuite ai pittori Pietro Antonio e Gregorio Are e risalenti alla metà del Settecento. I dipinti rappresentano le nozze di Cana, i Santi Caterina da Siena e Paolo Eremita, la Predica di San Domenico e la battaglia di Lepanto. La famiglia degli Are esprime con costanza una sua idea dell'arte vicina alle convenzioni linguistiche auliche e al tempo stesso legata alla domanda d'informazione dei ceti popolari. Da qui il gustoso e non incolto sincretismo tra le figurazioni di sapore arcaico e la necessità di immagini legate alla buona regola del disegno. All'esterno la facciata presenta un piccolo rosone e un portale in vulcanite architravato e timpanato, di tipo cinquecentesco, sormontati da un campanile a vela, tutti in asse. Una sottile cornice delimita il coronamento arricchito da quattro merli anch'essi in vulcanite. La porta in facciata è realizzata da Paolo Cosseddu.

Chiesa del Rosario La chiesa del Rosario è menzionata, insieme all'omonima confraternita, per la prima volta nel 1684. Fu edificata probabilmente nel corso del Seicento quando si diffuse ampiamente il culto mariano anche in Sardegna. La chiesa, mononavata e voltata a botte, ha due cappelle per lato, ospitanti statue lignee, alcune delle quali di discreta fattura. Un piccolo pulpito marmoreo è addossato all'ultimo pilastro a d. dell'altare. La zona presbiteriale è inquadrata da un arcone a tutto sesto e delimitata da una balaustra. Nell'altare in marmo bianco, colonne tortili nere incorniciano le nicchie dove si trovano la statua lignea seicentesca della Madonna del Rosario e due santi francescani. L'elemento artistico più importante della chiesa è costituito dalle tempere attribuite ai pittori Pietro Antonio e Gregorio Are e risalenti alla metà del Settecento. I dipinti rappresentano le nozze di Cana, i Santi Caterina da Siena e Paolo Eremita, la Predica di San Domenico e la battaglia di Lepanto. La famiglia degli Are esprime con costanza una sua idea dell'arte vicina alle convenzioni linguistiche auliche e al tempo stesso legata alla domanda d'informazione dei ceti popolari. Da qui il gustoso e non incolto sincretismo tra le figurazioni di sapore arcaico e la necessità di immagini legate alla buona regola del disegno. All'esterno la facciata presenta un piccolo rosone e un portale in vulcanite architravato e timpanato, di tipo cinquecentesco, sormontati da un campanile a vela, tutti in asse. Una sottile cornice delimita il coronamento arricchito da quattro merli anch'essi in vulcanite. La porta in facciata è realizzata da Paolo Cosseddu. Il santuario di Nostra Signora di Gonare Il santuario sorge a 1100 metri sul livello del mare, sul crinale montano che divide il territorio di Orani da quello di Sarule. Una parte del santuario appartiene alla parrocchia di sant’Andrea di Orani, l’altra a quella di san Michele Arcangelo di Sarule. Lo stesso vale per la proprietà delle cumbessias, dimore con porticati popolate dai fedeli durante le celebrazioni. Il primo cenno documentale dell’esistenza del santuario compare nelle Rationes Decimarum Italiae ed è riferito a una una donazione del 1391 di 9 lire di alfonsini da parte del rettore di Gonare. Il santuario è citato ancora nel Cinquecento da Francesco Fara nella sua Corografia di Sardegna. L'impianto architettonico attuale risale al 1618. Ne sono prova gli archi a sesto acuto, tipici del periodo, caratterizzati da nervature diagonali con geometrie uniche in Sardegna. A differenza della maggior parte delle chiese campestri sarde, che sono di piccole dimensioni, quella di Gonare ha dimensioni imponenti ed è riccamente decorata. L'interno della fabbrica è in stile tardo gotico. Il presbiterio è decorato riccamente, lasciando intendere le possibilità economiche delle élite che ne hanno finanziato i lavori e vi si sono fatte seppellire nel corso dei secoli. Anche le cappelle laterali sono atipiche rispetto alle altre chiese rupestri di Sardegna. All'esterno la chiesa ha forme e stile che si integrano con la natura circostante. Poco sotto la chiesa si trovano le "cumbessias", alloggi temporanei per i pellegrini che approdano al santuario. Il nucleo più antico del novenario è addossato alla chiesa mentre più recentemente ne sono state costruite altre più in basso, presso “sa corte”, dove si svolgeva la vita sociale e comunitaria durante le feste.

Il santuario di Nostra Signora di Gonare Il santuario sorge a 1100 metri sul livello del mare, sul crinale montano che divide il territorio di Orani da quello di Sarule. Una parte del santuario appartiene alla parrocchia di sant’Andrea di Orani, l’altra a quella di san Michele Arcangelo di Sarule. Lo stesso vale per la proprietà delle cumbessias, dimore con porticati popolate dai fedeli durante le celebrazioni. Il primo cenno documentale dell’esistenza del santuario compare nelle Rationes Decimarum Italiae ed è riferito a una una donazione del 1391 di 9 lire di alfonsini da parte del rettore di Gonare. Il santuario è citato ancora nel Cinquecento da Francesco Fara nella sua Corografia di Sardegna. L'impianto architettonico attuale risale al 1618. Ne sono prova gli archi a sesto acuto, tipici del periodo, caratterizzati da nervature diagonali con geometrie uniche in Sardegna. A differenza della maggior parte delle chiese campestri sarde, che sono di piccole dimensioni, quella di Gonare ha dimensioni imponenti ed è riccamente decorata. L'interno della fabbrica è in stile tardo gotico. Il presbiterio è decorato riccamente, lasciando intendere le possibilità economiche delle élite che ne hanno finanziato i lavori e vi si sono fatte seppellire nel corso dei secoli. Anche le cappelle laterali sono atipiche rispetto alle altre chiese rupestri di Sardegna. All'esterno la chiesa ha forme e stile che si integrano con la natura circostante. Poco sotto la chiesa si trovano le "cumbessias", alloggi temporanei per i pellegrini che approdano al santuario. Il nucleo più antico del novenario è addossato alla chiesa mentre più recentemente ne sono state costruite altre più in basso, presso “sa corte”, dove si svolgeva la vita sociale e comunitaria durante le feste. Simulacro della Madonna di Gonare La scultura lignea mostra la Vergine in piedi che regge il bambino con aureola e mondo

Simulacro della Madonna di Gonare La scultura lignea mostra la Vergine in piedi che regge il bambino con aureola e mondo Abito tradizionale L'abito è costituito dal copricapo, dal giubbetto, dalla camicia, dalla tunica e dal grembiule. La gonna è nera e plissettata, il bordo inferiore è costituito da una balza di seta rossa. E' unita all'altezza della vita è unita a sas palas, con le quali costituisce un pezzo unico. Il giubbetto di colore rosso-arancio semplice ridotte poiché va indossato sotto sas palas. Le maniche sagomate con delle aperture sulle spalle dalle quali fuoriesce la camicia. Sull'avambraccio all'estremità sono presenti cinque asole. La camicia ha una scollatura molto ampia davanti , il corpetto largo, fittamente increspato, è arricchito da un pizzo molto antico ricamato a mano detto s'archizzone. Le maniche molto larghe e voluminose con polsini ricamati. Il grembiule è bianco presenta un'arricciatura nella parte superiore, con pieghe orizzontali, pizzi e merletti lavorati a mano. Il copricapo è bianco e privo di ricami, viene indossato dal capo sino ad avvolgere il mento.

Abito tradizionale L'abito è costituito dal copricapo, dal giubbetto, dalla camicia, dalla tunica e dal grembiule. La gonna è nera e plissettata, il bordo inferiore è costituito da una balza di seta rossa. E' unita all'altezza della vita è unita a sas palas, con le quali costituisce un pezzo unico. Il giubbetto di colore rosso-arancio semplice ridotte poiché va indossato sotto sas palas. Le maniche sagomate con delle aperture sulle spalle dalle quali fuoriesce la camicia. Sull'avambraccio all'estremità sono presenti cinque asole. La camicia ha una scollatura molto ampia davanti , il corpetto largo, fittamente increspato, è arricchito da un pizzo molto antico ricamato a mano detto s'archizzone. Le maniche molto larghe e voluminose con polsini ricamati. Il grembiule è bianco presenta un'arricciatura nella parte superiore, con pieghe orizzontali, pizzi e merletti lavorati a mano. Il copricapo è bianco e privo di ricami, viene indossato dal capo sino ad avvolgere il mento. Museo Nivola Il museo Nivola si trova a Orani, in via Gonare, con sede nell'antico lavatoio. Il museo è dedicato all'esposizione di opere scultoree dell'artista Costantino Nivola, nativo di Orani, ed è gestito dall'ente "Fondazione Costantino Nivola". Il Museo conserva la più importante collezione al mondo delle opere di Costantino Nivola tra sculture e dipinti, più di 200 opere acquisite attraverso successive donazioni.

Museo Nivola Il museo Nivola si trova a Orani, in via Gonare, con sede nell'antico lavatoio. Il museo è dedicato all'esposizione di opere scultoree dell'artista Costantino Nivola, nativo di Orani, ed è gestito dall'ente "Fondazione Costantino Nivola". Il Museo conserva la più importante collezione al mondo delle opere di Costantino Nivola tra sculture e dipinti, più di 200 opere acquisite attraverso successive donazioni. Santu Sebastianu: chiesa e leggenda La chiesa si trova sull’antica strada campestre che dalle pendici del monte Gonare porta verso Nuoro, vicina a quella dello Spirito Santo. Dal rudere oggi visibile si evince che i lavori di costruzione non furono mai completati: sono presenti le mura ma è assente il tetto. Per tentare una collocazione cronologica dell'edificio ci si può rifare ad alcuni atti notarili conservati all'Archivio di Stato di Nuoro. In uno di questi si legge di un lascito testamentario del 1 agosto del 1707 in cui il pastore Salvatore Canio Mattu, in mancanza di eredi legittimi, dispone che i suoi beni siano lasciati ad alcune chiese tra le quali quella di S. Sebastiano. Dunque, a quella data, la chiesetta doveva essere almeno in costruzione. Ancora, nel 1741, il contadino e falegname Battista Salvay dispone che i suoi eredi facciano alcune donazioni alla chiesa si S. Sebastiano. Nel 1746 la vedova Maria Palma Detori Cavada dichiara di essere la erede legittima della chiesa rurale di San Sebastiano, di aver donato alcuni pioppi e raccomanda ai suoi eredi di concorrere alle spese per la festa del santo. A mostrare che la chiesa non sia mai stata terminata e consacrata è il fatto che non sia mai nominata nelle visite pastorali né nei quinque libri. A questo proposito, nella tradizione popolare, si racconta di una maledizione che avrebbe colpito varie persone legate alla costruzione dell’edificio. Le persone ricordano che per due, tre, quattro volte si fosse provato a concludere la costruzione della chiesa ma che, ogni volta, l'incaricato, durante il tentativo di ultimazione del tetto, fosse caduto rimanendo ucciso. Queste sciagure fecero ritenere ai fedeli che la costruzione dell'edificio non fosse gradita al santo e per questo non fu mai completato.

Santu Sebastianu: chiesa e leggenda La chiesa si trova sull’antica strada campestre che dalle pendici del monte Gonare porta verso Nuoro, vicina a quella dello Spirito Santo. Dal rudere oggi visibile si evince che i lavori di costruzione non furono mai completati: sono presenti le mura ma è assente il tetto. Per tentare una collocazione cronologica dell'edificio ci si può rifare ad alcuni atti notarili conservati all'Archivio di Stato di Nuoro. In uno di questi si legge di un lascito testamentario del 1 agosto del 1707 in cui il pastore Salvatore Canio Mattu, in mancanza di eredi legittimi, dispone che i suoi beni siano lasciati ad alcune chiese tra le quali quella di S. Sebastiano. Dunque, a quella data, la chiesetta doveva essere almeno in costruzione. Ancora, nel 1741, il contadino e falegname Battista Salvay dispone che i suoi eredi facciano alcune donazioni alla chiesa si S. Sebastiano. Nel 1746 la vedova Maria Palma Detori Cavada dichiara di essere la erede legittima della chiesa rurale di San Sebastiano, di aver donato alcuni pioppi e raccomanda ai suoi eredi di concorrere alle spese per la festa del santo. A mostrare che la chiesa non sia mai stata terminata e consacrata è il fatto che non sia mai nominata nelle visite pastorali né nei quinque libri. A questo proposito, nella tradizione popolare, si racconta di una maledizione che avrebbe colpito varie persone legate alla costruzione dell’edificio. Le persone ricordano che per due, tre, quattro volte si fosse provato a concludere la costruzione della chiesa ma che, ogni volta, l'incaricato, durante il tentativo di ultimazione del tetto, fosse caduto rimanendo ucciso. Queste sciagure fecero ritenere ai fedeli che la costruzione dell'edificio non fosse gradita al santo e per questo non fu mai completato. La fattoria lignea Sei animali in legno. Tavolara rinnova completamente un tema già tante volte affrontato in passato, rafforzando il carattere "primitivo” del disegno: le sue bestie degli anni Cinquanta sembrano uscite da un graffito rupestre o da qualche misteriosa raffigurazione tribale; non manca però un tocco di quell’ironia sorridente che quasi sempre accompagna l’artista.

La fattoria lignea Sei animali in legno. Tavolara rinnova completamente un tema già tante volte affrontato in passato, rafforzando il carattere "primitivo” del disegno: le sue bestie degli anni Cinquanta sembrano uscite da un graffito rupestre o da qualche misteriosa raffigurazione tribale; non manca però un tocco di quell’ironia sorridente che quasi sempre accompagna l’artista. Intervista a Peppino Zichi Temi trattati: leggenda de Su Bundhu; produzione artigianale della maschera tradizionale.

Intervista a Peppino Zichi Temi trattati: leggenda de Su Bundhu; produzione artigianale della maschera tradizionale. Chiesa della Madonna D'itria Il culto per la Madonna d'Itria ("Odighitria", che indica la via) risale all'età bizantina ma l'intitolazione non è documentata in Sardegna prima del penultimo decennio del XVII secolo. In precedenza la chiesa oranese era dedicata a San Giuliano. Dalle ricerche d'archivio risulta che nella prima metà del XVII secolo vi era attivo un cantiere; si registrano infatti molte donazioni di privati destinate a "sa fabbrica". L'aula mononavata è voltata a botte, con nicchie laterali in cui sono collocate statue lignee, fra cui quella di San Giuliano, di chiara fattura popolaresca e abbondantemente riverniciata. L'arco absidale è a sesto acuto. Il presbiterio leggermente sopraelevato è delimitato da una balaustra marmorea e accoglie l'altare in marmo bianco con inserti rosa. Nella volta a crociera dipinti murali raffigurano angeli e cherubini. Datati alla fine del Seicento, furono forse eseguiti dal capostipite degli Are. Nella facciata, sormontata da timpano curvilineo, si trovano al centro un piccolo rosone e in asse il portale. Sulla sua superficie Costantino Nivola eseguì nel 1959 una decorazione a graffito, che raffigura la Dea Mater mediterranea, secondo le forme predilette dall'artista oranese. All'interno vi sono delle formelle rappresentanti le stazioni della Via Crucis realizzate nel 2010 da Pina Tolu; la tecnica è acrilico su tavola.

Chiesa della Madonna D'itria Il culto per la Madonna d'Itria ("Odighitria", che indica la via) risale all'età bizantina ma l'intitolazione non è documentata in Sardegna prima del penultimo decennio del XVII secolo. In precedenza la chiesa oranese era dedicata a San Giuliano. Dalle ricerche d'archivio risulta che nella prima metà del XVII secolo vi era attivo un cantiere; si registrano infatti molte donazioni di privati destinate a "sa fabbrica". L'aula mononavata è voltata a botte, con nicchie laterali in cui sono collocate statue lignee, fra cui quella di San Giuliano, di chiara fattura popolaresca e abbondantemente riverniciata. L'arco absidale è a sesto acuto. Il presbiterio leggermente sopraelevato è delimitato da una balaustra marmorea e accoglie l'altare in marmo bianco con inserti rosa. Nella volta a crociera dipinti murali raffigurano angeli e cherubini. Datati alla fine del Seicento, furono forse eseguiti dal capostipite degli Are. Nella facciata, sormontata da timpano curvilineo, si trovano al centro un piccolo rosone e in asse il portale. Sulla sua superficie Costantino Nivola eseguì nel 1959 una decorazione a graffito, che raffigura la Dea Mater mediterranea, secondo le forme predilette dall'artista oranese. All'interno vi sono delle formelle rappresentanti le stazioni della Via Crucis realizzate nel 2010 da Pina Tolu; la tecnica è acrilico su tavola. Organo a canne La chiesa francescana di San Giovanni Battista di Orani custodisce uno degli organi più antichi e meglio conservati della Sardegna. Si tratta di un vero e proprio monumento sonoro riportato in vita, dopo un secolo di silenzio nel 2012, quando si è concluso un lungo e paziente intervento di restauro che ha permesso di recuperare gran parte della struttura in legno, datata 1732, della cassa chiusa con due sportelli dove sono dipinte le effigi di santa Barbara e santa Celia. Recuperate e rese funzionali anche le 369 canne con nove registri, che furono trafugate all'inizio del Novecento per utilizzarle come alambicchi per la distillazione.

Organo a canne La chiesa francescana di San Giovanni Battista di Orani custodisce uno degli organi più antichi e meglio conservati della Sardegna. Si tratta di un vero e proprio monumento sonoro riportato in vita, dopo un secolo di silenzio nel 2012, quando si è concluso un lungo e paziente intervento di restauro che ha permesso di recuperare gran parte della struttura in legno, datata 1732, della cassa chiusa con due sportelli dove sono dipinte le effigi di santa Barbara e santa Celia. Recuperate e rese funzionali anche le 369 canne con nove registri, che furono trafugate all'inizio del Novecento per utilizzarle come alambicchi per la distillazione. Ruderi della Chiesa di San Giacomo Ruderi della Chiesa di Santu Jacu. Sono ancora parzialmente integri i muri perimetrali della navata, con una nicchia e alcuni accenni visibili di decorazione muraria.

Ruderi della Chiesa di San Giacomo Ruderi della Chiesa di Santu Jacu. Sono ancora parzialmente integri i muri perimetrali della navata, con una nicchia e alcuni accenni visibili di decorazione muraria. Intervista a Emma Modolo Temi trattati: formazione, esempi di modelli realizzati, prospettive future

Intervista a Emma Modolo Temi trattati: formazione, esempi di modelli realizzati, prospettive future La collezione Mario Delitala 64 opere grafiche (xilografie, acquaforte, acquatinta); 2 dipinti ad olio.

La collezione Mario Delitala 64 opere grafiche (xilografie, acquaforte, acquatinta); 2 dipinti ad olio. Chiesa San Giovanni Battista Sappiamo dalle fonti che la chiesa sorse nel Settecento, nel luogo dove sorgeva l'antica chiesa di San Sisto. Il nuovo edificio venne dedicato a San Giovanni Battista, che è anche il protettore del Convento francescano che fu annesso al Santuario. La vecchia costruzione, secondo un antico documento conservato nella biblioteca di Orani, era stata restaurata ed ampliata nel 1628 da padre Leonardo Carta a sue spese ma alla fine del Seicento era pericolante e inagibile. Anche per questa costruzione occorsero molti anni, specialmente per portare a termine alcune cappelle laterali e il coro, che risulta in costruzione ancora nel 1730. L'interno è composto da un'aula mononavata, con la zona presbiteriale più stretta e sopraelevata, dove si trova l'altare maggiore in marmo, addossato alla parete con la statua lignea di San Giovanni Battista. Delimita la zona presbiteriale una balaustra marmorea di fine Settecento e alla base della scala due leoncini in stucco policromo. Le cappelle sono sei, tre per lato, e la cappella di San Francesco era sotto il patronato della famiglia Angioi. Il pulpito ligneo, ampiamente verniciato, poggia su una colonna di granito rosso ed è addossato al secondo pilastro a destra dell'altare. Nel decoro del pannello centrale è scolpito lo stemma francescano: la croce di Gesù abbracciata dal braccio sinistro di San Francesco, che riceve le stigmate, e dal braccio destro di Gesù. All'esterno un arioso pronao e il campanile a pianta quadrata, che ben si armonizza con tutto il complesso. Caratteristica è l'ampia piazza, tipica dell'architettura conventuale. Anticamente un loggiato occupava il lato ovest, demolito in periodo fascista per poter costruire l'edificio chiamato Casa del fascio, sede del partito durante la seconda guerra mondiale. Dopo la soppressione degli ordini religiosi (1866) e l'incameramento dei beni da parte dello Stato, il convento passò al Comune che lo utilizzò in vari modi: scuole, pretura, carceri mandamentali. Oggi l'antica struttura è divenuta la sede del municipio mentre alla popolazione rimane la concessione della chiesa per poter officiare la messa. Esaminando le planimetrie dell'edificio elaborate dai vari progettisti che hanno operato ai lavori di restauro e adeguamento, è individuabile la disposizione del primo piano. Questo ha la forma a L rovesciata con due lunghi corridoi centrali e si possono ancora individuare le celle o camere, circa 14 o 15. Il piano terra è quello che ha subito maggiori modifiche e risulta perciò difficile stabilire quali fossero le stanze della comunità francescana; tuttavia all'interno si possono ancora vedere alcune antiche finestre, qualche porta e la cupola emisferica che univa i due lunghissimi corridoi, dove si affacciavano le stanze della clausura.

Chiesa San Giovanni Battista Sappiamo dalle fonti che la chiesa sorse nel Settecento, nel luogo dove sorgeva l'antica chiesa di San Sisto. Il nuovo edificio venne dedicato a San Giovanni Battista, che è anche il protettore del Convento francescano che fu annesso al Santuario. La vecchia costruzione, secondo un antico documento conservato nella biblioteca di Orani, era stata restaurata ed ampliata nel 1628 da padre Leonardo Carta a sue spese ma alla fine del Seicento era pericolante e inagibile. Anche per questa costruzione occorsero molti anni, specialmente per portare a termine alcune cappelle laterali e il coro, che risulta in costruzione ancora nel 1730. L'interno è composto da un'aula mononavata, con la zona presbiteriale più stretta e sopraelevata, dove si trova l'altare maggiore in marmo, addossato alla parete con la statua lignea di San Giovanni Battista. Delimita la zona presbiteriale una balaustra marmorea di fine Settecento e alla base della scala due leoncini in stucco policromo. Le cappelle sono sei, tre per lato, e la cappella di San Francesco era sotto il patronato della famiglia Angioi. Il pulpito ligneo, ampiamente verniciato, poggia su una colonna di granito rosso ed è addossato al secondo pilastro a destra dell'altare. Nel decoro del pannello centrale è scolpito lo stemma francescano: la croce di Gesù abbracciata dal braccio sinistro di San Francesco, che riceve le stigmate, e dal braccio destro di Gesù. All'esterno un arioso pronao e il campanile a pianta quadrata, che ben si armonizza con tutto il complesso. Caratteristica è l'ampia piazza, tipica dell'architettura conventuale. Anticamente un loggiato occupava il lato ovest, demolito in periodo fascista per poter costruire l'edificio chiamato Casa del fascio, sede del partito durante la seconda guerra mondiale. Dopo la soppressione degli ordini religiosi (1866) e l'incameramento dei beni da parte dello Stato, il convento passò al Comune che lo utilizzò in vari modi: scuole, pretura, carceri mandamentali. Oggi l'antica struttura è divenuta la sede del municipio mentre alla popolazione rimane la concessione della chiesa per poter officiare la messa. Esaminando le planimetrie dell'edificio elaborate dai vari progettisti che hanno operato ai lavori di restauro e adeguamento, è individuabile la disposizione del primo piano. Questo ha la forma a L rovesciata con due lunghi corridoi centrali e si possono ancora individuare le celle o camere, circa 14 o 15. Il piano terra è quello che ha subito maggiori modifiche e risulta perciò difficile stabilire quali fossero le stanze della comunità francescana; tuttavia all'interno si possono ancora vedere alcune antiche finestre, qualche porta e la cupola emisferica che univa i due lunghissimi corridoi, dove si affacciavano le stanze della clausura. Una stanza in rosso Sala di Casa Siotto con dipinti murari. La decorazione, simmetrica sulle 4 pareti, rappresenta, come fossero arazzi appesi, dei tappeti con motivi sardi. Al centro di ogni tappeto una grande area rosso pompeiano, ai bordi temi iconografici dell'artigianato sardo, pavoncelle e frange. L'artista anonimo simula i chiodi a fermare le stoffe e lo spostamento di alcune parti con il vento.

Una stanza in rosso Sala di Casa Siotto con dipinti murari. La decorazione, simmetrica sulle 4 pareti, rappresenta, come fossero arazzi appesi, dei tappeti con motivi sardi. Al centro di ogni tappeto una grande area rosso pompeiano, ai bordi temi iconografici dell'artigianato sardo, pavoncelle e frange. L'artista anonimo simula i chiodi a fermare le stoffe e lo spostamento di alcune parti con il vento. Chiesa di Sant'Andrea Apostolo La chiesa di Sant'Andrea è una delle più tarde realizzazioni di forme neoclassiche in Sardegna con un orientamento prevalentemente palladiano. L'architetto Giacomo Galfrè rielabora in chiave monumentale un motivo già sperimentato nella fontana di Bitti: il pronao tetrastilo timpanato che nella chiesa oranese risulta aggettante rispetto al corpo di fabbrica e retto da colonne tuscaniche. L'interno è ampio e luminoso, caratterizzato da una pianta a croce greca; all'incrocio dei bracci è impostata la cupola emisferica con terminazione a lanternino. Una trabeazione aggettante e modanata percorre il perimetro dell'edificio; sulle pareti lesene e semicolonne ioniche scandiscono le superfici. All'interno sono custodite importanti opere d'arte: la pala d'altare realizzata da Mario Delitala; il pulpito seicentesco in marmo intarsiato, proveniente dall'antica parrocchiale; il pulpito ligneo che apparteneva alla chiesa del Rosario e un prezioso retablo datato alla fine del XVI sec.

Chiesa di Sant'Andrea Apostolo La chiesa di Sant'Andrea è una delle più tarde realizzazioni di forme neoclassiche in Sardegna con un orientamento prevalentemente palladiano. L'architetto Giacomo Galfrè rielabora in chiave monumentale un motivo già sperimentato nella fontana di Bitti: il pronao tetrastilo timpanato che nella chiesa oranese risulta aggettante rispetto al corpo di fabbrica e retto da colonne tuscaniche. L'interno è ampio e luminoso, caratterizzato da una pianta a croce greca; all'incrocio dei bracci è impostata la cupola emisferica con terminazione a lanternino. Una trabeazione aggettante e modanata percorre il perimetro dell'edificio; sulle pareti lesene e semicolonne ioniche scandiscono le superfici. All'interno sono custodite importanti opere d'arte: la pala d'altare realizzata da Mario Delitala; il pulpito seicentesco in marmo intarsiato, proveniente dall'antica parrocchiale; il pulpito ligneo che apparteneva alla chiesa del Rosario e un prezioso retablo datato alla fine del XVI sec.