Cartografare una comunità

A cura di Lorenzo Zucca

Gli studi umanistici, come anche tanti altri ambiti di studio e di vita quotidiana, hanno avuto e hanno tuttora spesso bisogno delle carte geografiche: per fissare le informazioni in un determinato punto geografico e temporale, per cercare e trovare ciò che non c’è più, per puro dovere archivistico.

L’avvento e l’espansione delle mappe online e la possibilità di aggiornarle costantemente ha sicuramente migliorato la vita quotidiana di tanti e ha necessariamente influenzato anche il rapporto tra la ricerca e il mezzo cartografico. È da questo rinnovamento che passano le intuizioni e il lavoro scientifico dell’umanistica digitale, che è riuscita a cogliere le potenzialità della sintesi tra le mappe cartacee e quelle digitali.

Partecipando al LUDiCa 2022 ho potuto toccare con mano queste possibilità, che producono domande di ricerca sempre nuove e mai banali.

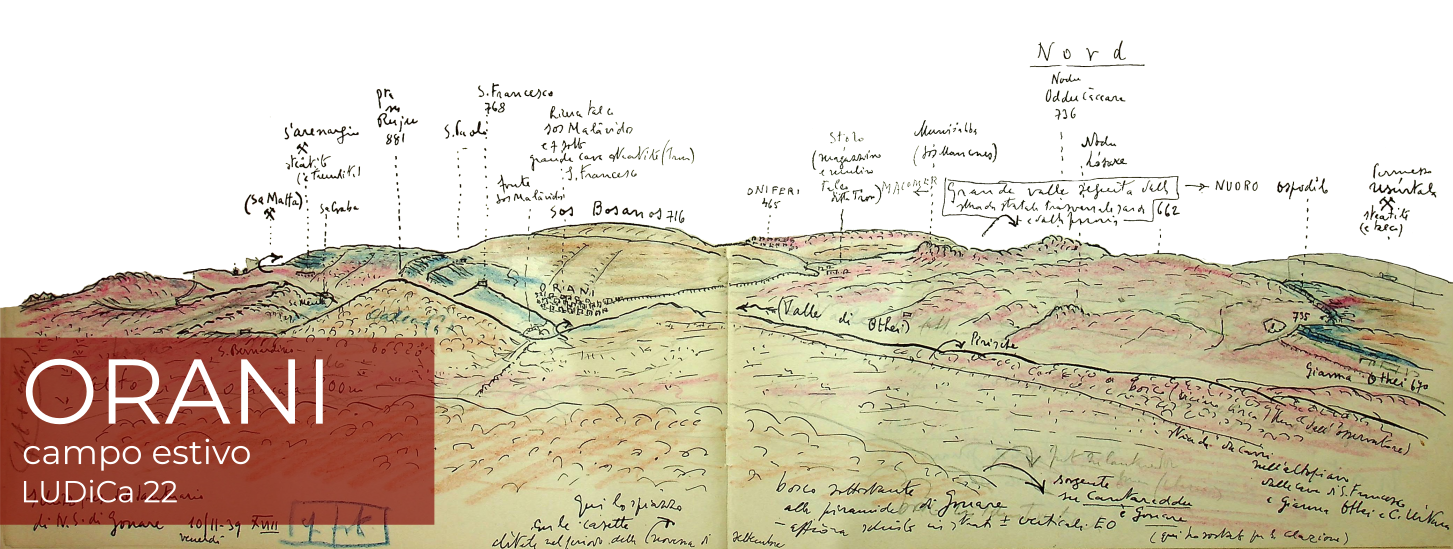

Strumenti di ricerca e metodi di lavorazione

Durante i lavori della bottega digitale è stata proprio la “scintilla” provocata dall’osservazione delle mappe precatastali del De Candia, conservate nell’Archivio di Stato di Cagliari, a far partire molte proposte di approfondimento, che sono state prima sviluppate attraverso altri documenti archivistici e supporti digitali e poi concretizzate e concluse nei giorni del campo scuola a Orani, grazie ai lavori sul campo e all’opportunità di passare dalla carta alla realtà passando per il web.

Tra i mezzi analogici consultati, oltre alle già citate mappe e ad altri documenti presenti nell’Archivio del capoluogo sardo, ci sono state anche le carte conservate nell’Archivio storico comunale di Orani, con le quali abbiamo potuto approfondire alcune vicende storiche e avvenimenti più o meno importanti per la storia della comunità oranese, come quelli che emergono dai resoconti del consiglio comunale, ricchi di dettagli, anche curiosi, e informazioni utili per il nostro lavoro.

Abbiamo avuto modo di utilizzare inoltre svariate risorse web. Ad esempio SardegnaMappe, sito messo a disposizione dalla Regione, da cui è stato possibile recuperare e collocare la toponomastica storica da mettere in relazione con quella trovata negli archivi.

È stato utile anche OpenStreetMap, sito di open data geografici a licenza libera, modificabile dagli utenti, perché implementato in Omeka-S, il supporto in cui abbiamo creato le schede e inserito i rispettivi metadati. Su questo sito abbiamo anche avuto l’occasione di migliorare la mappatura relativa alla zona di Orani, potendo inserire luoghi e migliorare lo stradario, semplificando così il nostro lavoro di mappatura e mettendo le nostre informazioni a disposizione di tutti.

Lo spazio immateriale e la (ri)localizzazione su mappa

Se per i colleghi degli altri “spazi” tematici l’associazione del luogo alle loro schede ha richiesto meno impegno, soprattutto a riguardo di edifici, chiese, oggetti, è stato effettivamente più problematico il lavoro di localizzazione dei responsabili degli “spazi immateriali”, ossia di tutta quella sfera di indagine sulle tradizioni e le devozioni popolari, sui saperi e le conoscenze, sui racconti personali, sulle memorie di comunità raccolte attraverso interviste, registrazioni, ricerche d’archivio, fotografie.

Il nome stesso dello spazio di lavoro, “immateriale”, già pone la prima incertezza: come e dove fissare ciò che è per sua natura intangibile e addirittura tramandato? È possibile localizzare il ricordo e l’emozione, sia personali che condivisi?

Ovviamente ai fini del lavoro è stata scelta la soluzione più immediata e semplice: localizzare l’intervista nel luogo dove è stata ripresa, i resoconti archivistici in uno dei vari toponimi citati, gli audio dove sono stati registrati, la fotografia nella casa dove ci è stata mostrata; oggetti e situazioni sì “materiali” in senso stretto – e che per questo si possono di fatto ubicare in un punto – ma che portano con sé una storia e un vissuto che nascono nell’evanescenza del tempo e contemporaneamente sopravvivono nella conservazione della memoria.

Due casi di studio

Porto due casi su tutti che mi hanno fatto riflettere: il primo è la fotografia poi intitolata «Anziano oranese in abito tradizionale»: è un’istantanea che presenta un contesto festoso e conviviale, con al centro la figura del centenario, fuori dal tempo ma non per questo fuori luogo, attorno al quale ruota tutta la carica della comunità paesana.

Pur avendo consultato una rappresentante della famiglia Brau, proprietaria della fotografia oltre che di interessanti manufatti e di pregiati abiti tradizionali, non sono riuscito a recuperare informazioni sul posto in cui è stata scattata, sull’occasione, sulle persone ritratte; localizzando la scheda presso il luogo in cui ho acquisito la foto in digitale ne ho in un certo senso mutilato una parte di significato, ma sento di poter dire che, nonostante questo, ho avuto modo di “ri-localizzare” quel momento per poterlo restituire a quella comunità che, a suo tempo, l’ha vissuto.

Il secondo caso è quello del dialogo-intervista che ho intrattenuto con la signora Filomena Fadda; i suoi racconti si sono snodati tra le tradizioni paesane dei “riti” di fidanzamento e dei matrimoni, gli “scontri religiosi” con la vicina Nuoro per le chiese di Spirito Santo e Gonare, le preziose testimonianze sugli illustri tziu Titinu Nivola e Marianna Bussalai, e ancora sugli ultimi componenti della famiglia Siotto che hanno abitato in paese.

La signora Fadda, assieme alla figlia Valeria Balvis, mi ha anche mostrato i suoi album fotografici e in particolare quelli del suo matrimonio, celebrato negli anni 1960, nei quali spiccano, tra le altre, le fotografie raffiguranti il corteo verso la chiesa parrocchiale, svariate foto di gruppo con abiti tradizionali e la successiva festa ospitata nelle stanze del palazzo Siotto, come era consuetudine all’epoca; e ancora, alcune preziose istantanee delle feste per San Giorgio e per Santo Spirito con i relativi cortei a cavallo, risalenti agli anni 1950.

Come per la fotografia del centenario oranese, anche qui il dilemma della localizzazione e “ri-localizzazione” per gli oggetti e le memorie della signora Fadda è stato presente; in questo caso, però,le funzionalità del software Omeka-S hanno permesso di creare una scheda comprensiva (mappata nel luogo dell’intervista) che raggruppa le varie schede dei singoli discorsi e fotografie; più in generale, assieme a tutti gli altri lavori dei colleghi va a crearsi una rete non solo di singoli momenti, luoghi, oggetti, ma ne risulta una mappa condivisa e interconnessa che, originata dalla generosità degli abitanti di Orani, a loro stessi ritorna nell’evidenza delle relazioni che la sostengono.

Public cartography come cartografia di comunità

In estrema sintesi è stato questo il nostro lavoro: ridare alla comunità ciò che già era suo sin da principio, restituirglielo attraverso strumenti nuovi e accessibili a tutti, a vantaggio del singolo e della collettività. In questo senso avviene così che anche la mappa non è più un supporto fisso e relegato al suo momento storico, ma diventa macchina del tempo per collegare ciò che era a ciò che è ora, così da conservarlo per ciò che sarà.

È in queste condizioni che la public history si avvale di una public cartography, una “cartografia pubblica” che, superata l’utilità fondamentale di ricerca, orientamento, suddivisione amministrativa o catastale, si trasforma in una community cartography, una “cartografia di comunità” che unisce i punti di una grande mappatura della storia locale, che è virtuale ma che affonda le radici nella realtà storica; i punti d’interesse non sono più linee tracciate sulla carta o sullo schermo ma esperienze, tradizioni ed eventi che si intrecciano e che tutti possono tramandare e approfondire, costruendo una storia e una cartografia sempre più pubbliche e partecipate.