a cura di Giommaria Carboni

Fin dall’antichità il sale è stato considerato un bene essenziale e prezioso. La sua importanza risiedeva soprattutto nella capacità di conservare il cibo attraverso la salatura, rendendo possibile la produzione e la conservazione di carne, pesce e formaggi stagionati.

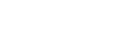

Durante l’Età moderna, la coltivazione e il commercio del sale si estendono lungo tutto il bacino del Mediterraneo, divenendo un bene cruciale della prima globalizzazione. L’intera filiera del sale ha un ruolo centrale nell’economia preindustriale: è fondamentale per la vita quotidiana delle popolazioni locali, ma anche come fonte di reddito e merce di scambio.

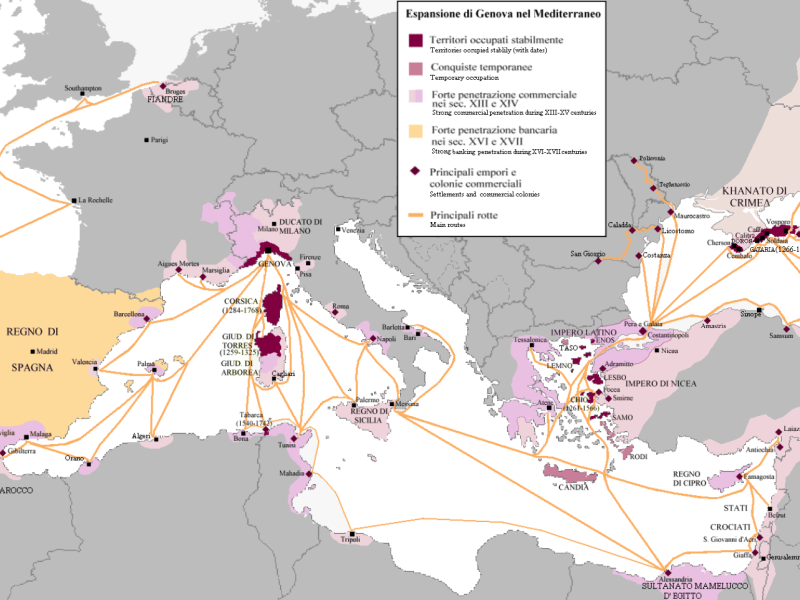

In Sardegna la produzione del sale ha origini antiche. Già in età medievale le saline sono oggetto di concessione da parte delle autorità regie. Con l’istituzione del Regno di Sardegna e il suo ingresso nella sfera politica ed economica della Corona d’Aragona, la coltivazione del sale viene disciplinata da regolamenti regi.

Nel corso dell’Età moderna la produzione salifera rimane un monopolio della Corona: il sale è considerato un bene demaniale, sottoposto al controllo diretto dell’amministrazione reale. A gestirne la produzione e la distribuzione è la Procurazione reale, sostituita nel Settecento dall’Intendenza generale, l’organo preposto alla tutela del patrimonio del sovrano.

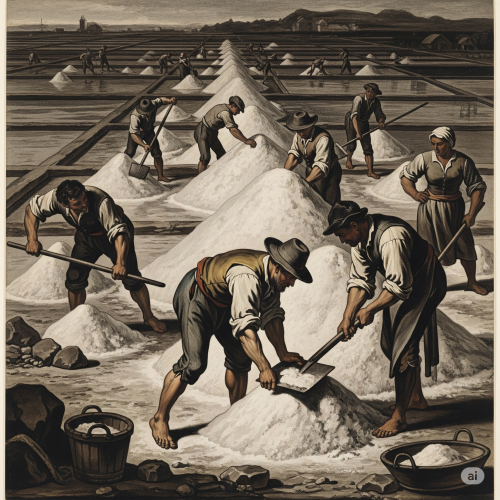

La produzione del sale avviene nelle zonecostiere, dove il ristagno dell’acqua marina — facilitato dalla morfologia del territorio e dalle mareggiate — consente la formazione di grumi di sale per evaporazione. Le saline sono strutturate in bacini e vasche comunicanti, appositamente organizzate per favorire la raccolta e il controllo delle acque.

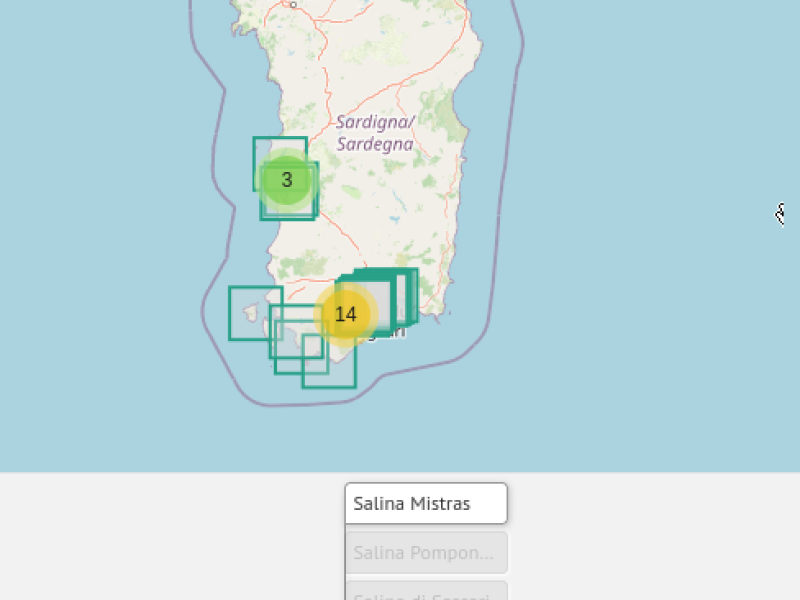

Il lavoro nelle saline coinvolge diverse categorie di manodopera: si impiegano sia lavoratori liberi sia manodopera coatta, composta da forzati e schiavi. A questi si affiancano i contadini provenienti dalle campagne, mobilitati a turno attraverso le cosiddette comandate, ovvero prestazioni obbligatorie imposte dalle autorità locali. Questi lavoratori sono incaricati della raccolta del sale e del suo trasporto verso i porti autorizzati alla vendita.

Nel Regno di Sardegna, i residenti delle città godono del diritto a ricevere una quota gratuita del sale prodotto, distribuita sotto forma di razioni individuali.

La gestione della distribuzione e della vendita del sale è affidata a un ufficiale regio, detto saliniere, responsabile anche del calcolo e della riscossione delle imposte e delle gabelle da versare al Fisco reale.

Approfondimenti

Riferimenti bibliografici

Anatra, Bruno. «Il sale nel Mediterraneo bassomedievale». Studi Storici 22, fasc. 3 (1981): 571–80.

Cadinu, Marco. Il paesaggio storico tra le acque di Santa Gilla. in Girot, C., Siddi C. (a cura di), Santa Gilla. Una laguna nel paesaggio metropolitano di Cagliari, un esperimento per un nuovo approccio al paesaggio, Roma: Gangemi editore, 2009, pp. 45-53.

Manca, Ciro. Aspetti dell’espansione economica catalano-aragonese nel Mediterraneo occidentale, il commercio internazionale del sale. Milano: Giuffrè, 1965.

Pira, Stefano, a c. di. Storia del commercio del sale tra Mediterraneo e Atlantico. Cagliari: AM&D, 1997.

Satta, Daniele. «Lo servici de la sal. Le saline di Cagliari nel secoli XVI e XVII». In L’acqua nella tradizione popolare sarda, a cura di Joan Armangué i Herrero, 143–53. Dolianova: Grafica del Parteolla, 2002.

Satta, Daniele. «Organizzazione amministrativa e gestione commerciale delle saline oristanesi alla metà del XVII secolo 1647 1650». A cura di Maria Grazia Farris. Archivio oristanese, fasc. 1 (2003): 89–116.

Satta, Daniele. «L’amministrazione delle saline del marchesato di Oristano nel 1682». In in Dei, uomini e regni da Tharros a Oristano, 2004.