A cura di Beatrice Schivo

Particolarmente in Cagliari si facea frequente mercato di schiavi turchi a beneficio sì del tesoro regio, che degli armatori ed altri cittadini: schiavi che provenivano da combattimenti marittimi o terrestri, o da naufragi.

Pietro Amat di San Filippo

Il Mediterraneo per tutta l’età moderna è stato punteggiato di navi corsare dalle quali i barbareschi compivano razzie e rapine di uomini. A rendere la stessa pariglia ai maghrebini erano, tuttavia, i corsari cristiani delle più varie provenienze.

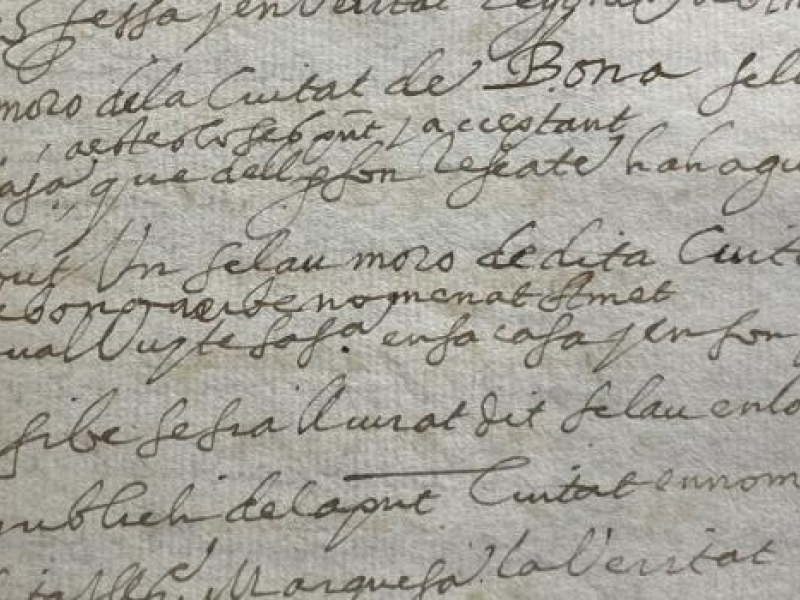

A esercitare la più consistente e fruttuosa l’attività nel Regno di Sardegna furono soprattutto i maiorchini, catalani, maltesi e francesi. La documentazione archivistica ha restituito numerose testimonianze delle catture operate da questi capitani e dell’introduzione delle loro prede nel mercato di schiavi del Regno, in particolare sulla piazza mercantile di Cagliari che raggiunse dimensioni considerevoli tra il XIV e il XVII secolo.

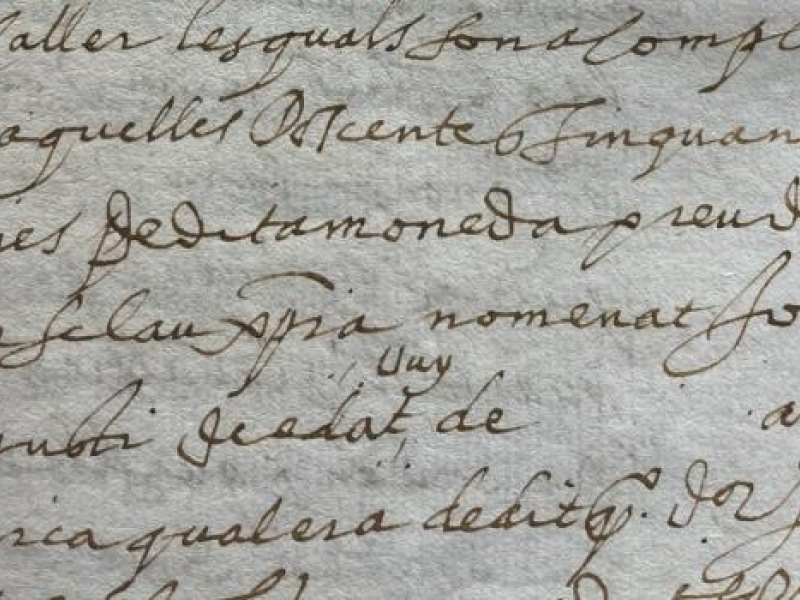

Catturati e condotti nel porto di Cagliari gli schiavi musulmani (ma non solo: le carte rivelano la presenza anche di qualche ebreo, greco, slavo) entravano nel Regno e ne iniziava la circolazione. Nella città capoluogo gli sfortunati venivano inventariati e venduti all’incanto pubblico. Così potevano finire in mano a privati, generalmente nobili, patroni di navi, mercanti, a figure istituzionali come i viceré (grandi acquirenti di schiavi), i procuratori reali, gli avvocati fiscali, i giudici della Reale Udienza, ma anche esponenti dell’alto clero come arcivescovi o diaconi.

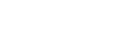

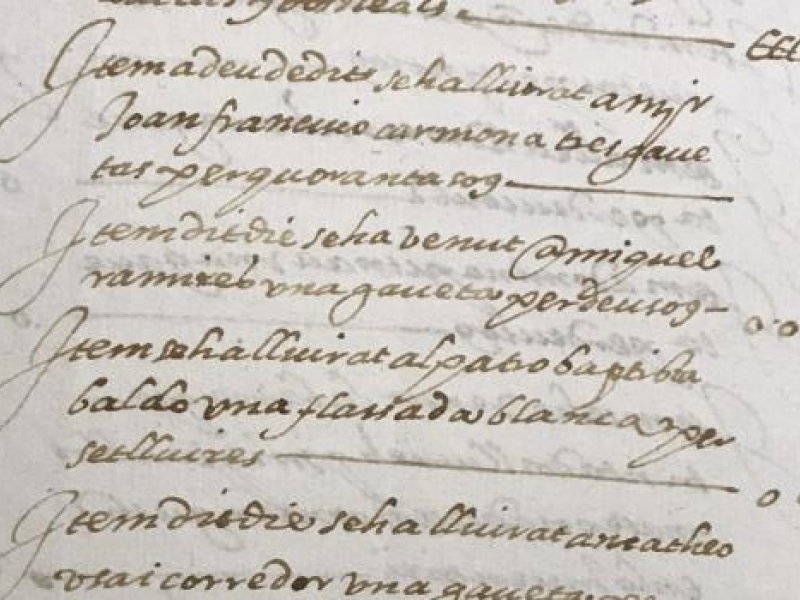

Dopo essere stati acquistati potevano trascorrere tutta la loro schiavitù in mano al medesimo padrone – fino al momento di una eventuale liberazione o fino alla morte – oppure essere reimmessi nella rete “commerciale” proprio come un qualsiasi altro bene di scambio. La documentazione notarile (in questo studio ci si è limitati alla documentazione conservata nell’Archivio di Stato di Cagliari e specificamente nella Tappa di Insinuazione di Cagliari) è ricca di atti di compravendita tra privati, di atti di donazione di schiavi e di lasciti ereditari: si tratta delle diverse maniere attraverso cui uno schiavo poteva passare da un proprietario a un altro.

Approfondimenti

Bibliografia

Salvatore Loi, Prigionieri per la fede: razzie tra musulmani e cristiani (Sardegna secoli XVI-XVIII), S@l Edizioni, Capoterra, 2016;

Pietro Amat di San Filippo, Della schiavitù e del servaggio in Sardegna, Paravia, Torino, 1894;

Pietro Martini, Storia delle invasioni degli arabi e delle piraterie dei barbareschi in Sardegna, Tipografia Timon, Cagliari, 1861;

Salvatore Bono, Schiavi musulmani nell'Italia moderna. Galeotti, vu' cumprà, domestici, Edizioni Scientifiche Italiane, Perugia, 1999.