Una terra contesa

L'isola di Sant'Antioco, abitata fin dalla preistoria, viene progressivamente abbandonata nei secoli centrali del Medioevo. Nel corso del Settecento, l'isola viene investita dai piano popolazionista varato dai governi sabaudi per il popolamento della Sardegna.

La Corona rivendica la titolarità dell'isola, contesa però dalla città di Iglesias e dal piemontese Giulio Cesare Gandolfio, arcivescovo di Cagliari (che dal Cinquecento è anche vescovo iglesiente).

Il progetto governativo di introdurre nell'isola una colonia di greco-maniotti si infrange proprio sull'opposizione dell'alto prelato piemontese.

Nel 1756 Gandolfio riconosce i diritti della Corona sull'isola, che in cambio si impegna a non cedere a terzi le terre già occupate e il santuario di Sant'Antioco.

Infeudazione e negoziazione

Il 21 marzo 1758 la Corona cede l'intera isola in feudo all'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, il quale deve popolarla e renderla produttiva.

La fondazione di Calasetta segue le linee di progetto impostate anni prima per la Villa Vittoria di San Pietro: infeudazione e sub-infeudazione dell’isola; capitoli negoziati tra le parti coinvolte; sussidi alimentari e finanziari nei primi anni di vita dell’insediamento. Anche gli obiettivi di fondo sono analoghi. Il motore di tutto è Giovanni Porcile. Su incarico di una quarantina di capofamiglia tabarchini, Porcile tratta col governo sardo e con l’Ordine mauriziano con l’obiettivo di rafforzare ed espandere lo spazio d’azione del popolo tabarchino e della stretta élite che lo guida.

Nell'aprile 1766, l'Ordine si accorda con l'avvocato cagliaritano Salvatore Durante: in cambio di trenta aratri di terra, Durante si impegna ad attivare nell'isola la produzione di grano e olio e a introdurre dieci famiglie estere di religione cattolica. Porcile si oppone. Vuole evitare che il capitale umano si frammenti e assicura che nessuna famiglia “sarebbesi voluta separare dalle altre sul timore di non avere egualmente pronti, e sicuri i sussidj”.

Sarà solo lui a gestire la partita.

I capitoli di fondazione

I ventisette capitoli per il popolamento di Calasetta vengono sottoscritti il 20 novembre 176968. L’ordine mauriziano sostiene i costi del trasporto di trentotto famiglie da Tunisi all’isola di Sant’Antioco e fornisce il vitto per il periodo di quarantena che si farà nei pressi della torre di Calasetta, già utilizzata per i tabarchini di Carloforte.

L’Ordine provvederà inoltre alla fabbrica di una chiesa, a stipendiare un parroco di lingua ligure, a sostenere i costi di costruzione delle abitazioni private, a prestare sementi e attrezzi da lavoro per l’avvio delle produzioni agricole.

L'area individuata per la fondazione della colonia è Cala di Seda, insenatura adagiata lungo la costa settentrionale dell'isola di Sant'Antioco: da questo toponimo deriva il nome dell'attuale Calasetta.

L’arrivo dei tabarchini

Nel 1768 si aprono le trattative con diverse famiglie originarie dell'isola tunisina di Tabarca, disponibili a stanziarsi sull'isola di Sant'Antioco.

L'Ordine di San Maurizio copre i costi di trasporto, offre un sussidio annuale in grano e uno giornaliero in denaro per la durata di un anno e mezzo, due aratri di terra a ciascun capofamiglia e dieci anni di franchigia fiscale. Ai coloni spetta invece la costruzione delle rispettive abitazioni entro tre mesi dallo stanziamento.

Il piano urbanistico

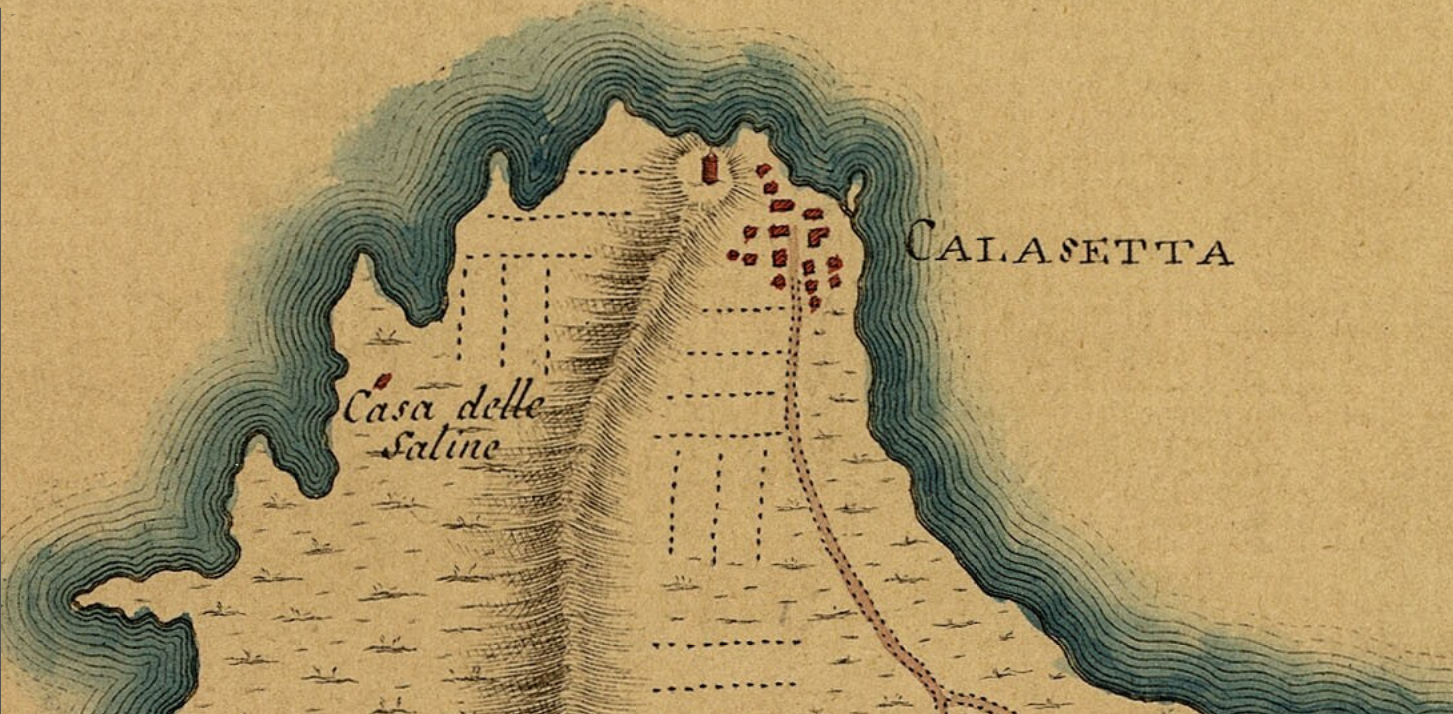

Pietro Belly, ingegnere militare piemontese, è l'autore del piano urbanistico della colonia: una pianta a scacchiera tracciata nell'area di Porto Major, nei pressi di una preesistente torre difensiva e di uno stagno da riconvertire in salina.

Il centro generativo della cittadina è la piazza principale, dove vengono ubicate la chiesa, la grande casa parrocchiale e la cisterna idrica.

Oggi in quella piazza si trova il municipio, mentre chiesa e cisterna sono state collocate altrove. Un magazzino per le provviste era localizzato nel versante meridionale del borgo.

Lo spazio urbano viene quotizzato: 38 lotti vengono assegnati a sorte (per estrazione) alle famiglie tabarchine (119 coloni) sbarcate nell'isola dal bastimento “Ancilla Domini", salpata da Tunisi il 15 giugno 1770.

Originariamente le abitazioni si trovavano posizionate agli angoli dei lotti agricoli, come case-fattoria. Erano composte da una stanza unica, coi muri in pietra e terra impastata e con un tetto di tegole e con intorno un appezzamento di terreno.

La comunità era rappresentata da un sindaco e due consiglieri di età superiore ai 25 anni, scelti tra i capi famiglia alla presenza del potestà regio.

Ogni tre anni si procedeva al rinnovo delle cariche con l'introduzione annuale di un nuovo consigliere e la contestuale sostituzione del sindaco con uno dei due consiglieri già in servizio.

Arrivano piemontesi e lombardi

Tra l'agosto e il settembre del 1773 una cinquantina di famiglie piemontesi e lombarde originarie di Sangano, Bruino, Trana, Orbassano, Monasterolo e di Nielladel Tanaro, per un totale complessivo di circa 280 persone si stanziano a Calasetta. Presa dimora in capanne umide e malsane, vengono investiti da un'epidemia di vaiolo che uccise numerosi bambini.

In prevalenza artigiani, i piemontesi non avevano alcuna perizia agricola. I piemontesi iniziarono ad abbandonare la colonia quasi subito dopo il loro arrivo. All'inizio dell'Ottocento non c’era più traccia della loro presenza.

Per approfondire

Salice, G., Il mare degli altri. Colonie di popolamento del Regno di Sardegna (XVII secolo), ISEM-CNR, Cagliari-Milano-Roma, 2023.

Schirru, M., La fondazione di Calasetta. Un progetto urbano settecentesco nel Regno di Sardegna, in Il tesoro delle città. Strenna dell'Associazione Storia della città, Edizioni Kappa, Roma 2013, pp. 277-292.

Zappia, A., "Ho trattato con Sua maestà sarda lo stabilimento di essi schiavi". I tabarchini e l'insediamento di Calasetta sull'Isola di Sant'Antioco (1770), in A. Gallia- G. Scaglione- L. Pinzarrone (a cura di), Isole e frontiere nel Mediterraneo moderno e contemporaneo, InFieri, Palermo 2017.