A cura di Beatrice Schivo

Le vie che possono condurre alla libertà sono molteplici. Oltre alla talla, tra i principali, lo scambio e la fuga.

Lo scambio tra cristiani e musulmani – testa por testa - è una delle pratiche che discende direttamente dalla reciprocità della schiavitù mediterranea1. Uno schiavo o una schiava possono essere acquistati non solo per le prestazioni lavorative e per lo sfruttamento fisico, ma anche in virtù del loro valore di scambio (concetto che abbiamo visto teorizzato da Michel Fontenay), per essere scambiati con uno o più schiavi cristiani. La loro importanza si esprime, dunque, come fattore di negoziazione della libertà altrui.

Normalmente si tratta di scambio di singole persone o tutt’al più di poche unità. I cristiani ottengono spesso un rapporto di scambio più vantaggioso: per ogni cristiano si scambiano due o tre musulmani, poiché il valore medio di un captivo islamico è minore quasi della metà rispetto al valore in uno europeo.

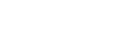

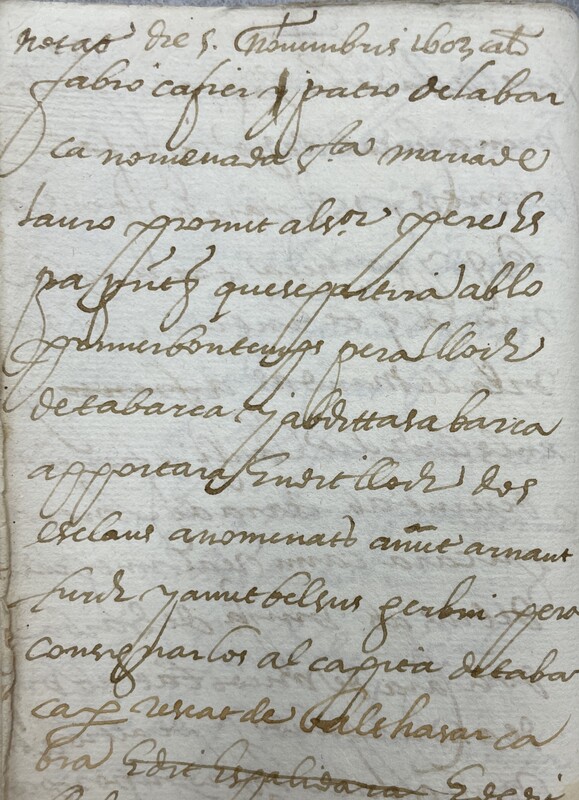

Poiché il contesto è soggetto a cambiamenti e imprevisti, si prevede sempre la possibilità che lo scambio fallisca, e che vi si debba ovviare con opzioni alternative, come il pagamento di una somma di denaro, similmente a un riscatto. Questo metodo di liberazione si basa su una certa fiducia reciproca, considerando che in alcuni casi la liberazione di una persona precede quella dell'altra. In altri casi, si opta per una consegna simultanea di entrambi gli schiavi, scegliendo un luogo specifico per le operazioni e gli adempimenti necessari. Tabarka è stato a lungo un luogo privilegiato per tali scambi.

Anche gli schiavi delle galere vengono utilizzati come merce di scambio per la liberazione di cristiani catturati. Gli esempi ritrovati confermano che il valore di scambio degli schiavi ha un’alta centralità e che il rapporto di scambio può essere sia di uno a uno, che vantaggioso a favore dei cristiani, come affermato Robert C. Davis.

La fuga è certo il più rocambolesco tra i metodi di ricerca della libertà. Dobbiamo pensare che le persone in schiavitù siano tanto più disposte a rischiare quanto più la loro condizione di asservimento sia dura e intollerabile, con basse o nulle speranze di liberazione. Si scappa su imbarcazioni messe a punto di nascosto, rubate a pescatori negligenti nella custodia o su navi barbaresche presenti nelle vicinanze.

Simili eventualità preoccupano i governanti. Nel Regno di Sardegna si ripetono per secoli ordinanzeche cercano di regolare la gestione delle imbarcazioni nel porto ed evitare che vengano usate da schiavi fuggitivi, ma anche ordinanze che definiscono l’entità e la tipologia delle punizioni cui verranno sottoposti sia i protagonisti della fuga che i loro eventuali complici, compreso chi lascia barche incustodite con attrezzi di navigazione a bordo.

Dal nostro punto di vista, la fuga non deve essere intesa solamente come una delle vie che gli schiavi hanno per tornare liberi. È un atto di ribellione, una resistenza alla condizione di schiavitù che rimette fortemente in campo l’autodeterminazione negata allo schiavo, una rivendicazione del proprio diritto a decidere.