A cura di Beatrice Schivo

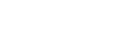

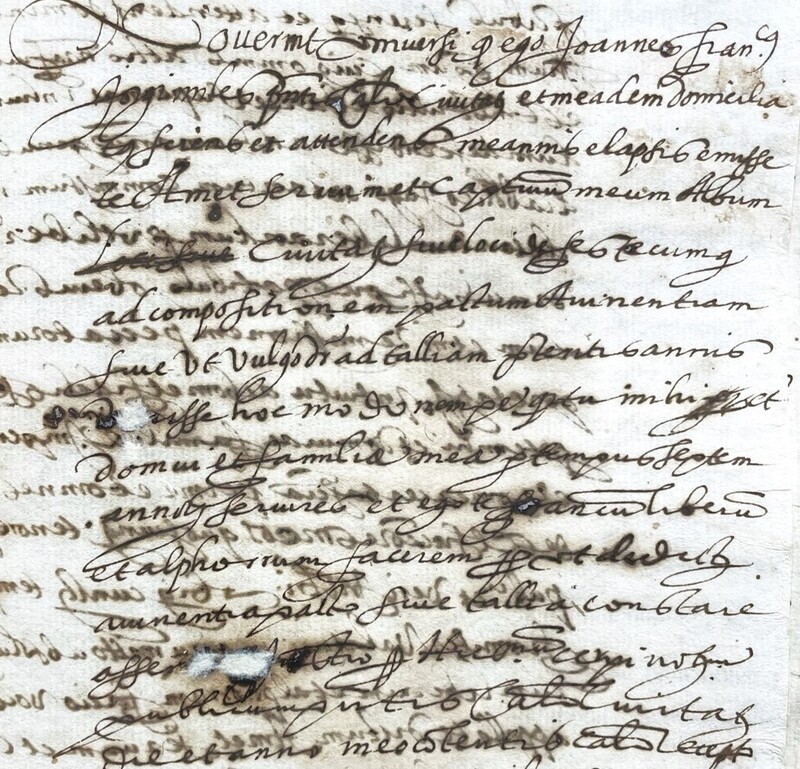

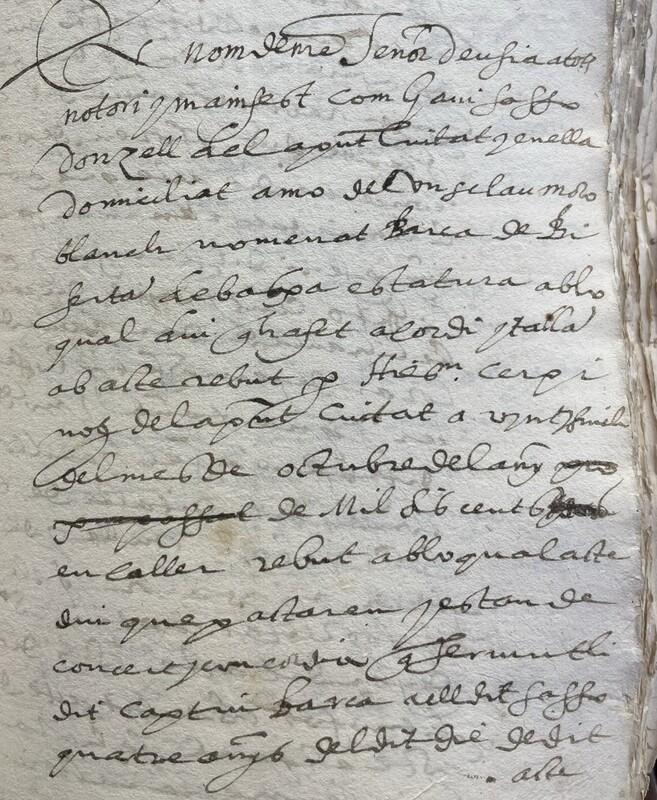

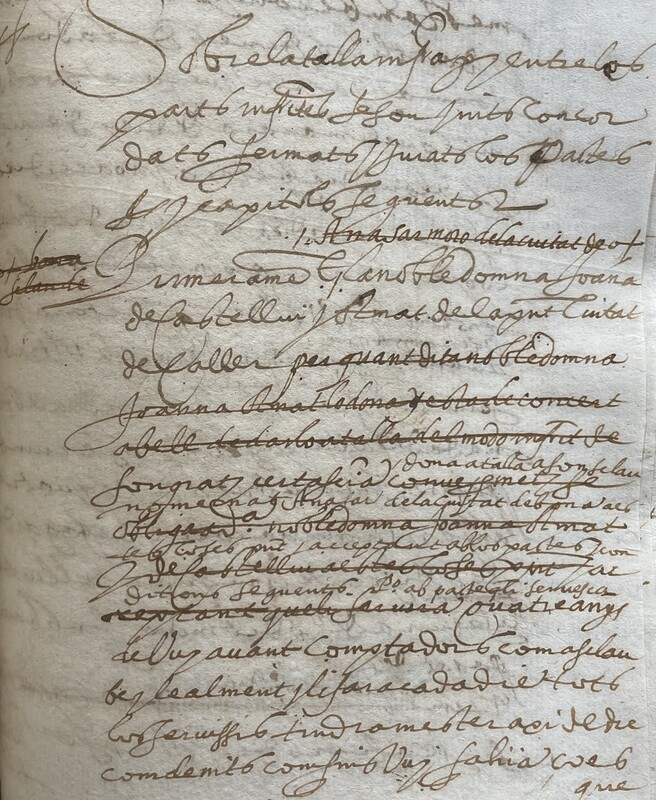

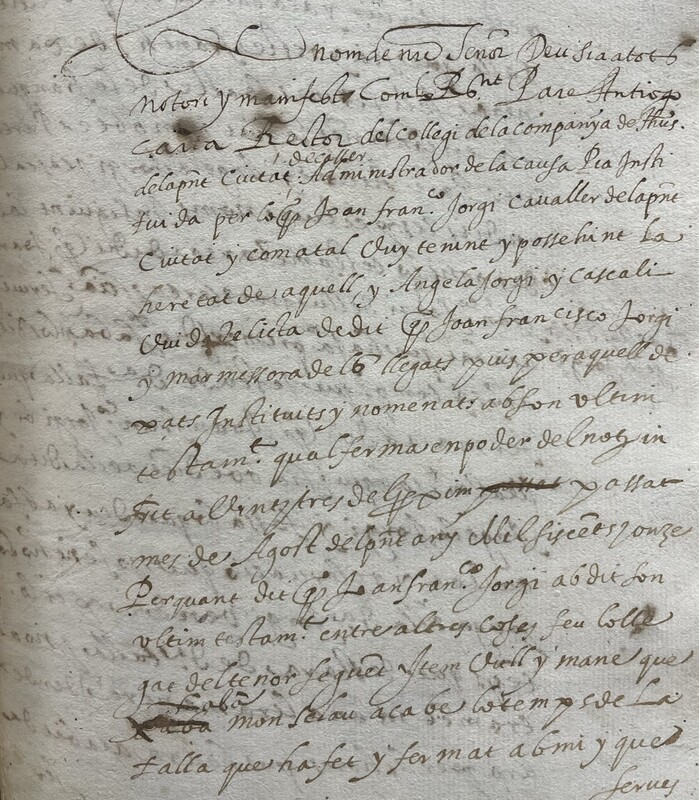

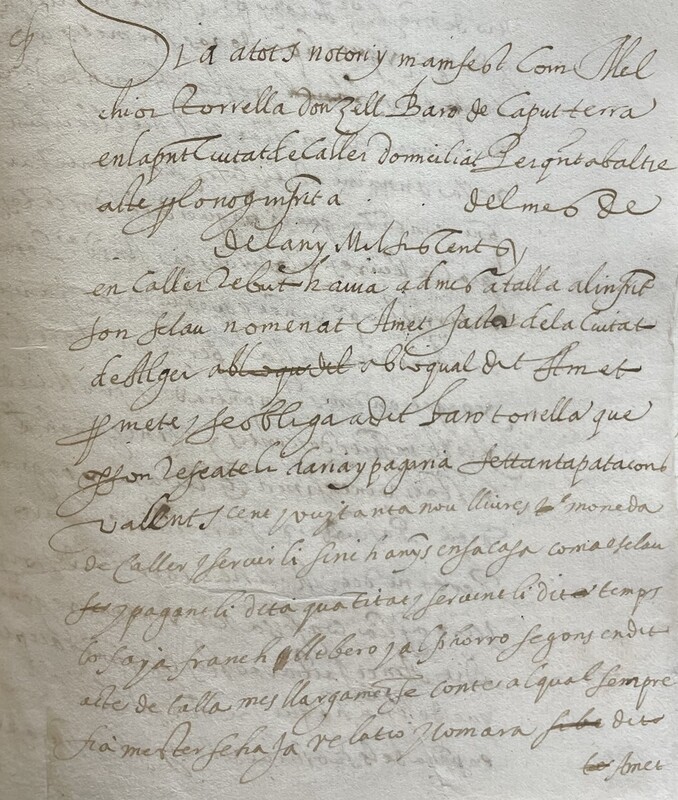

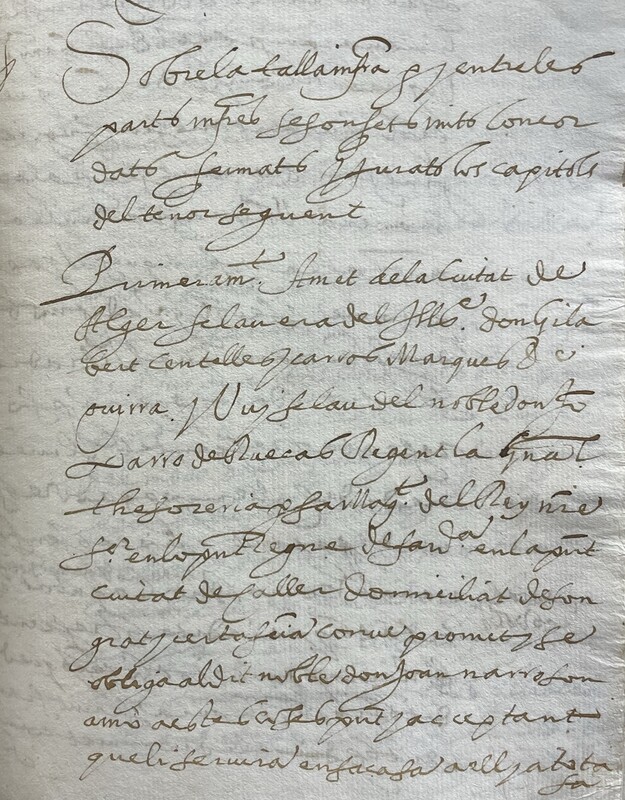

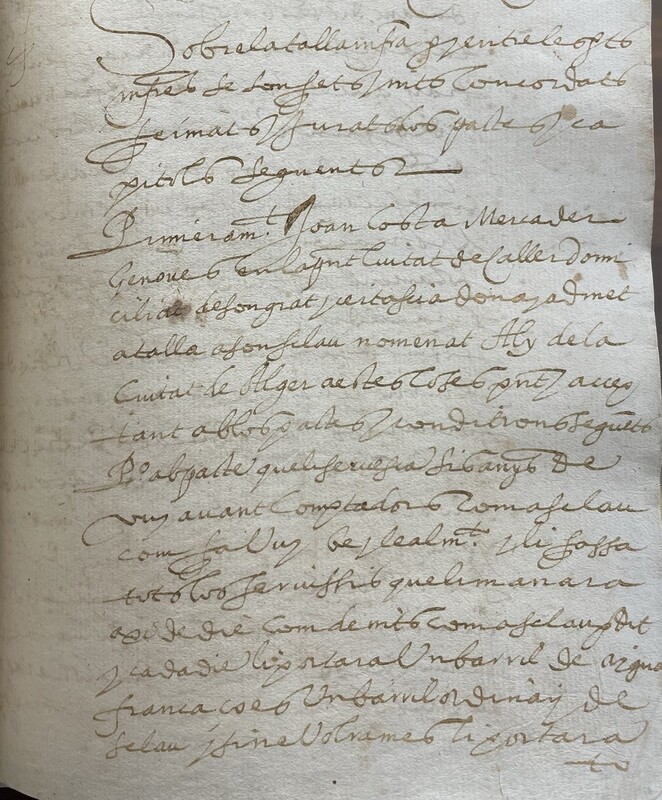

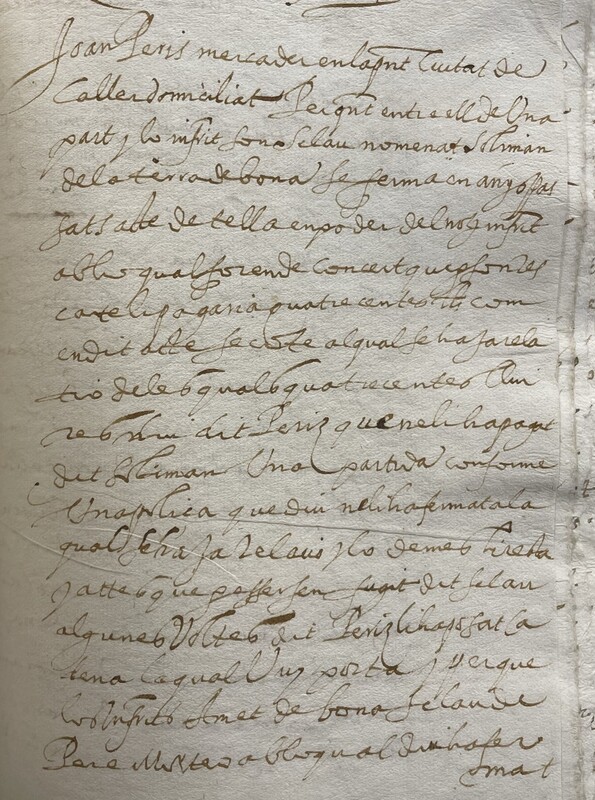

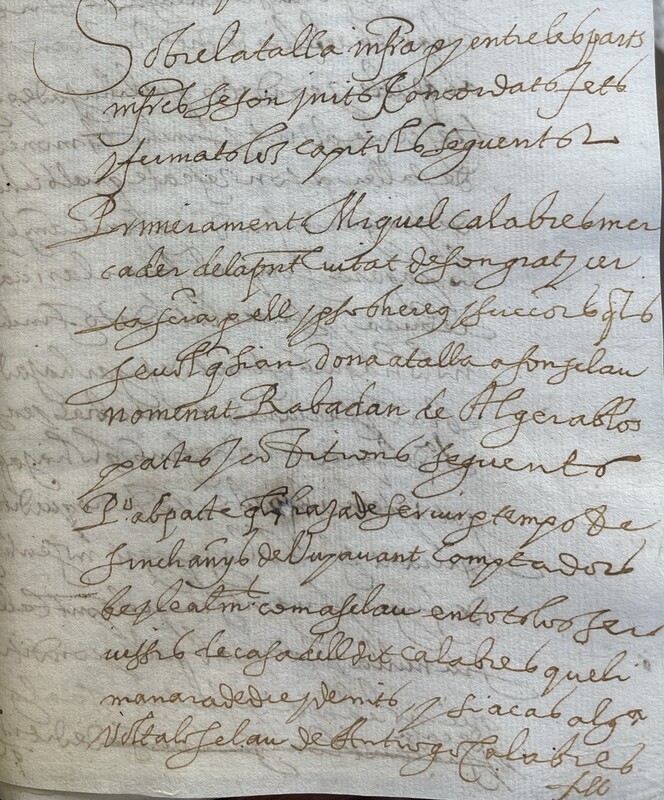

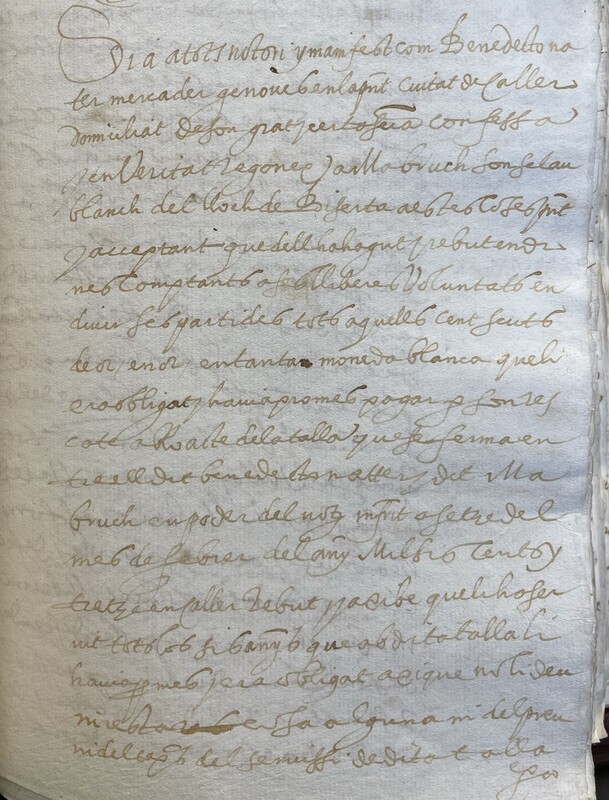

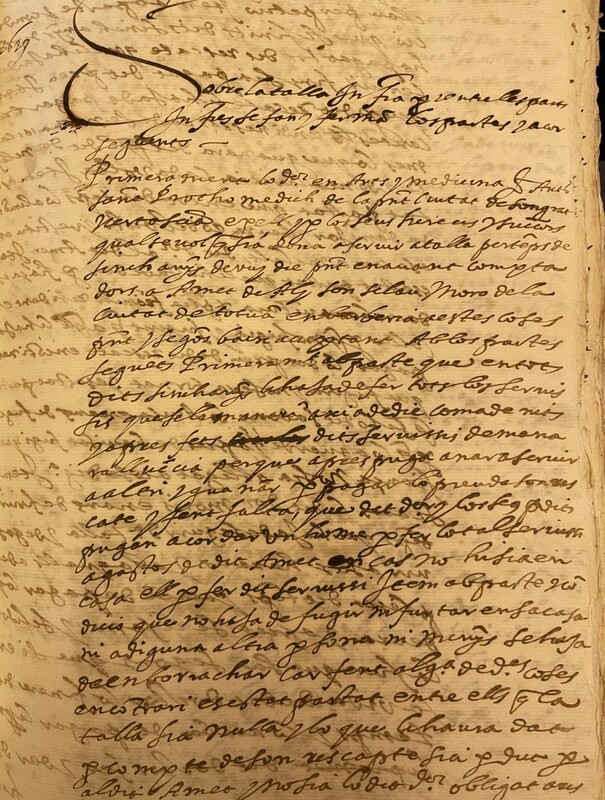

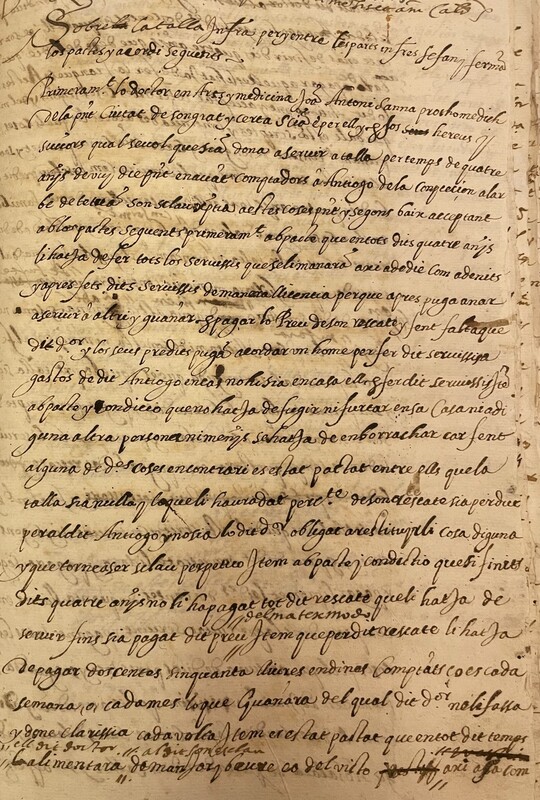

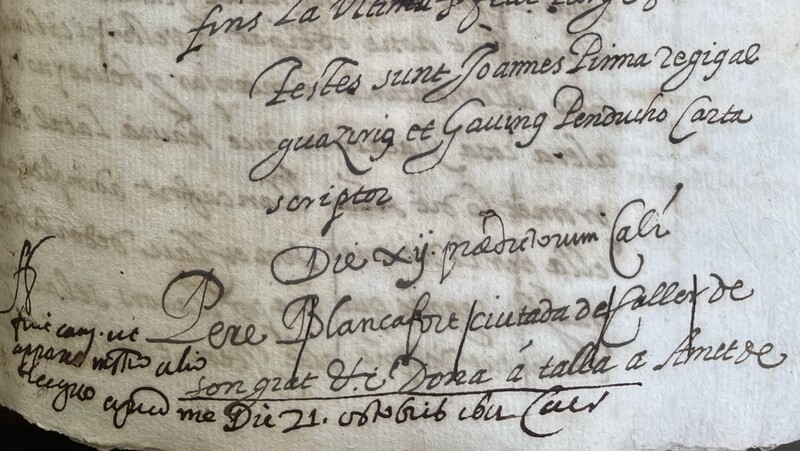

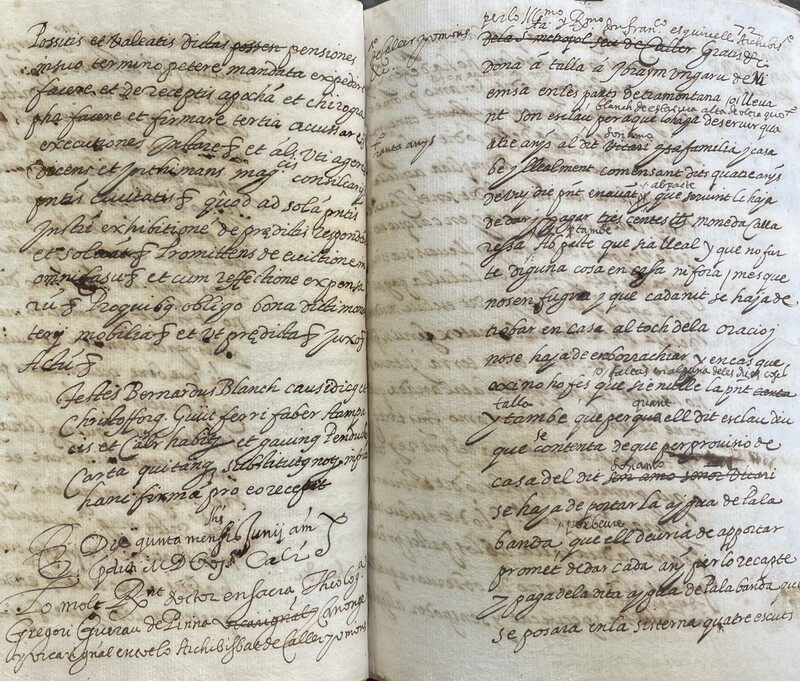

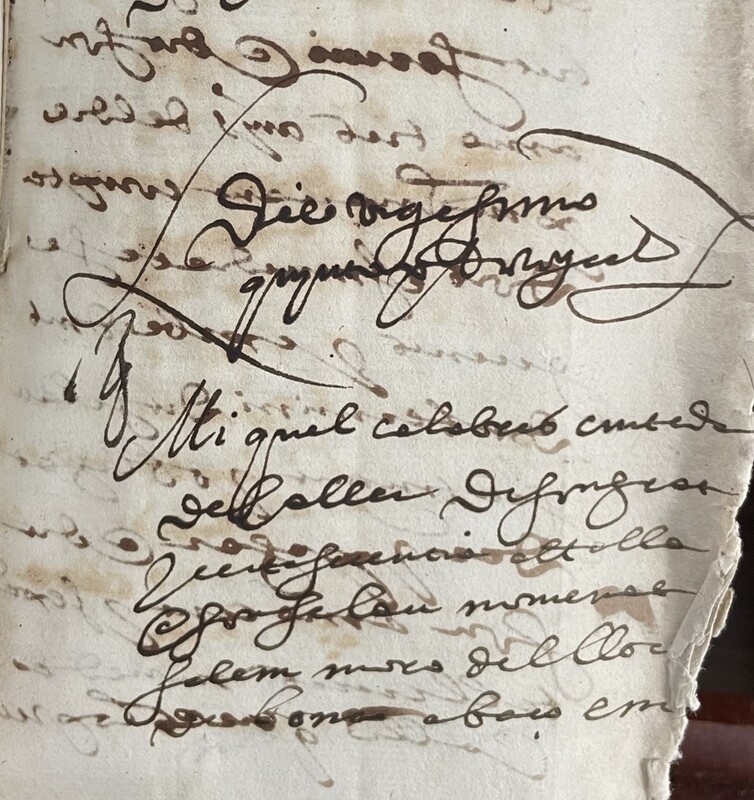

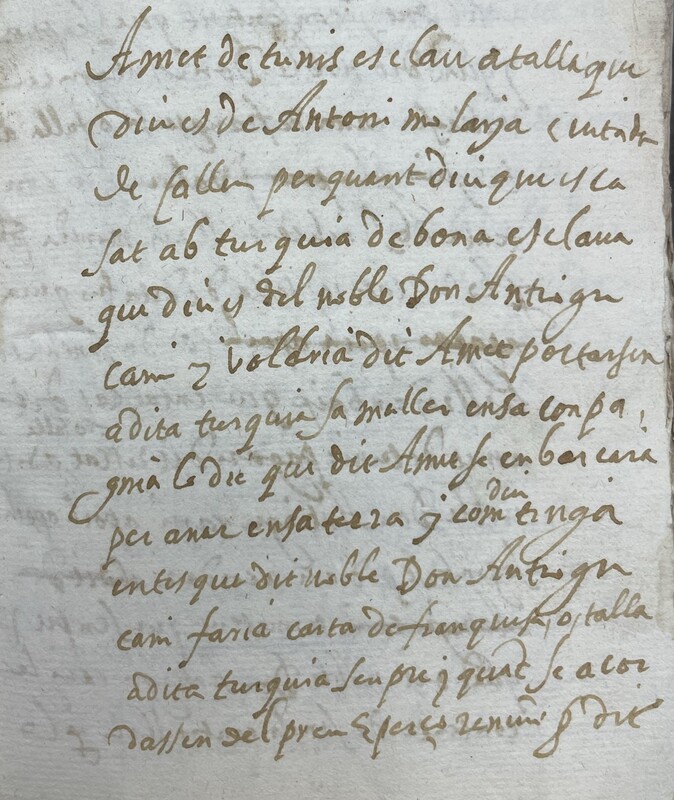

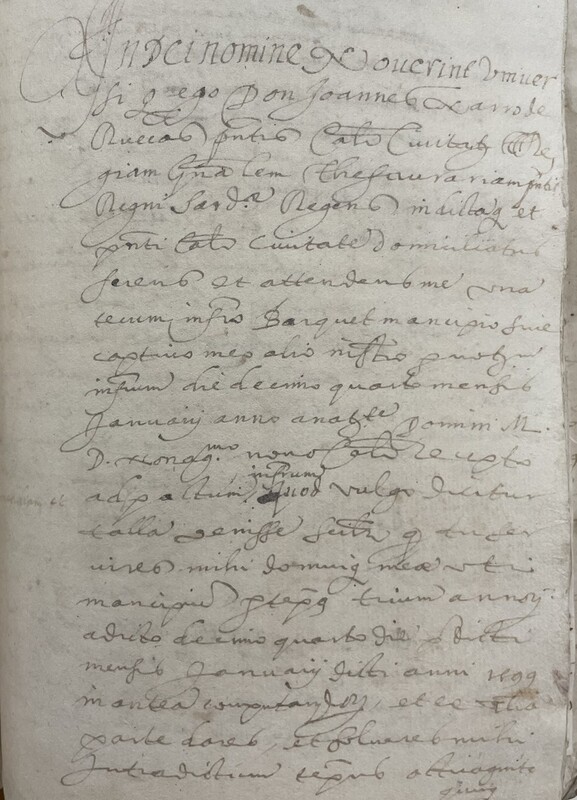

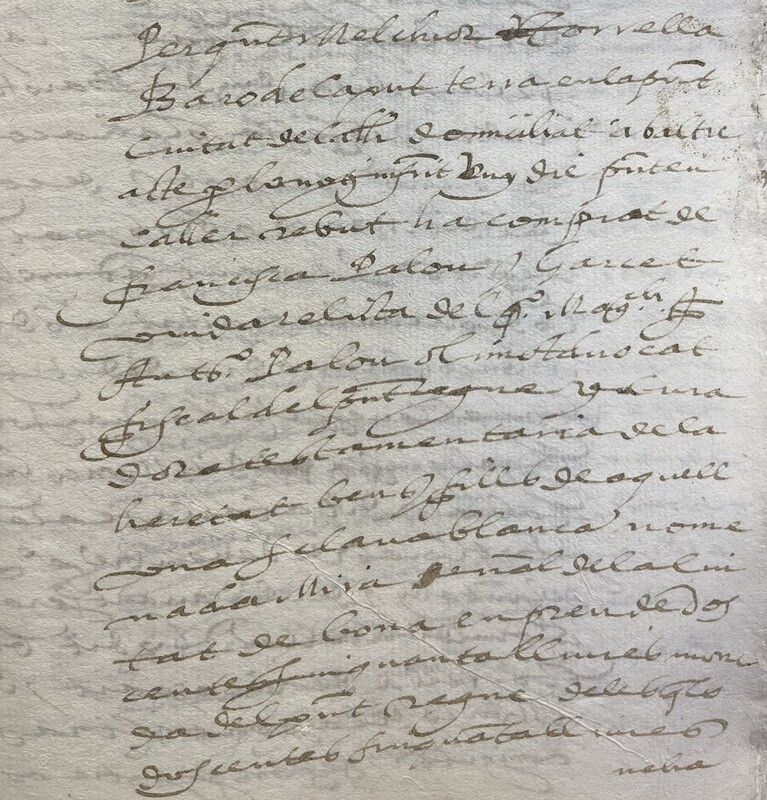

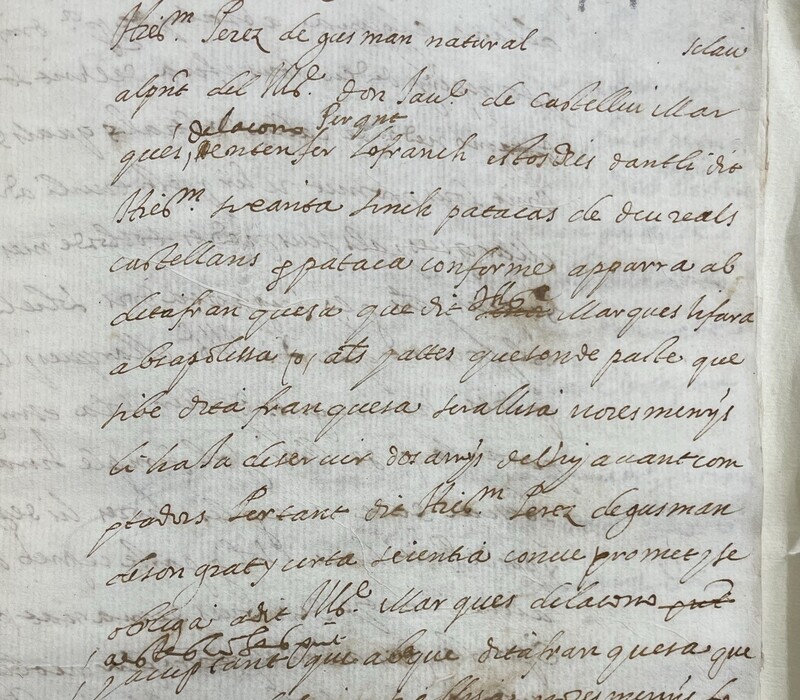

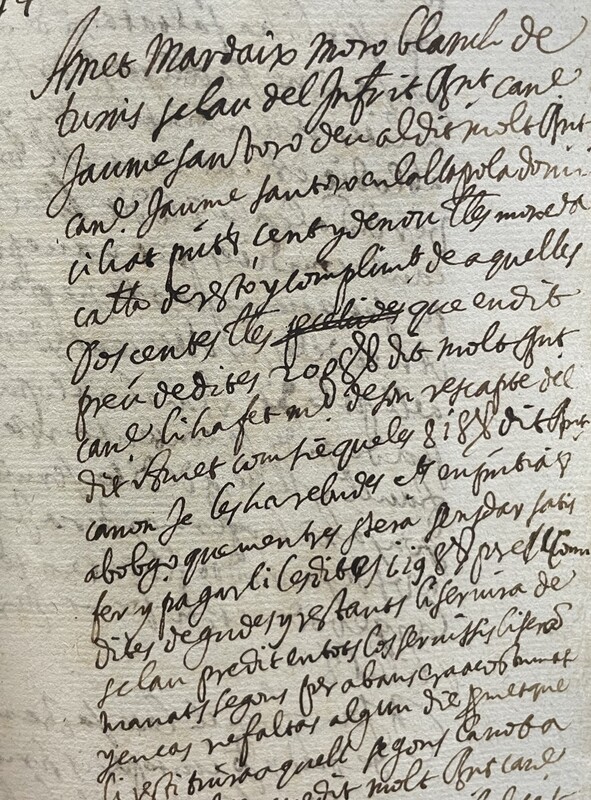

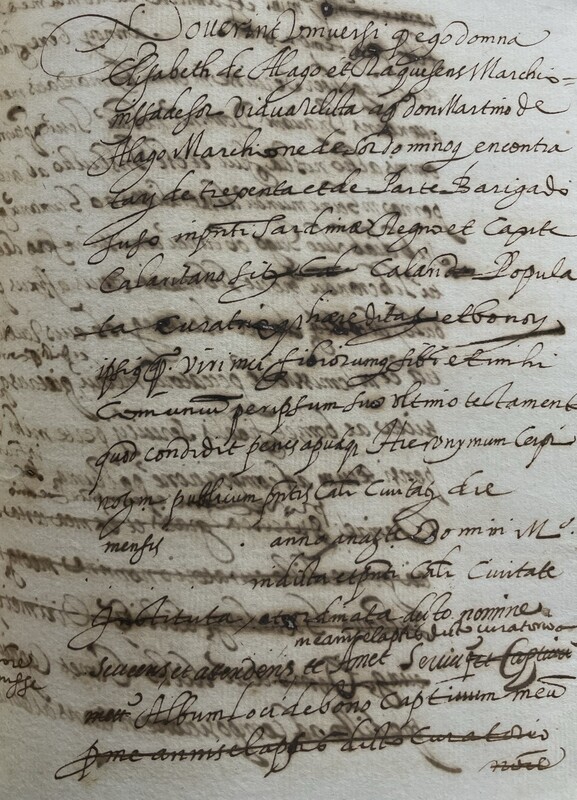

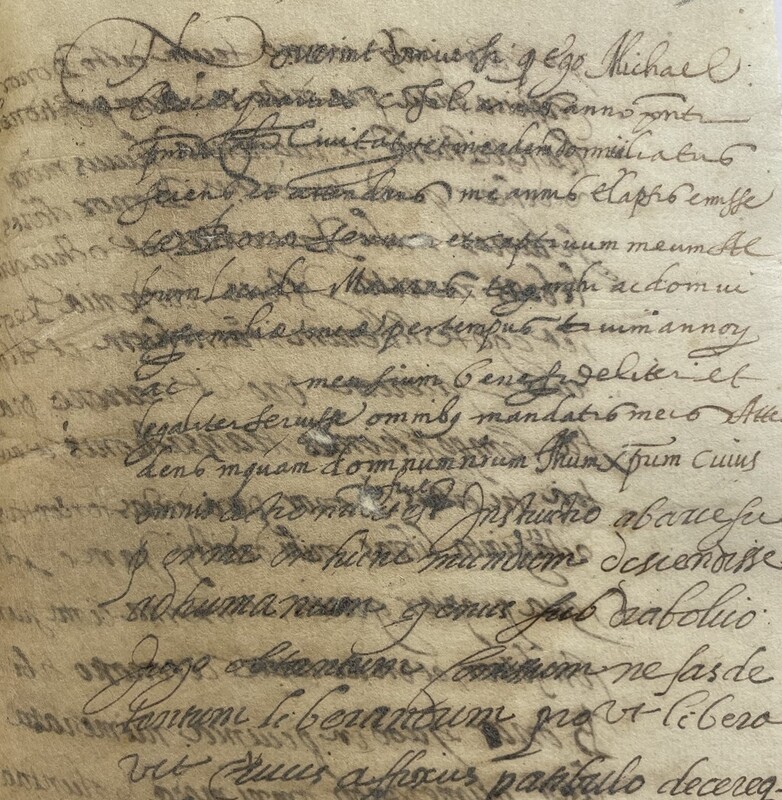

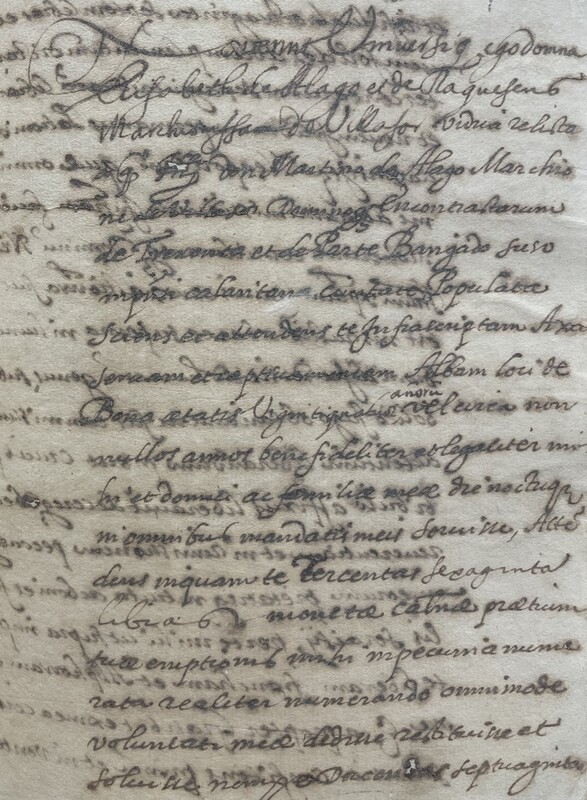

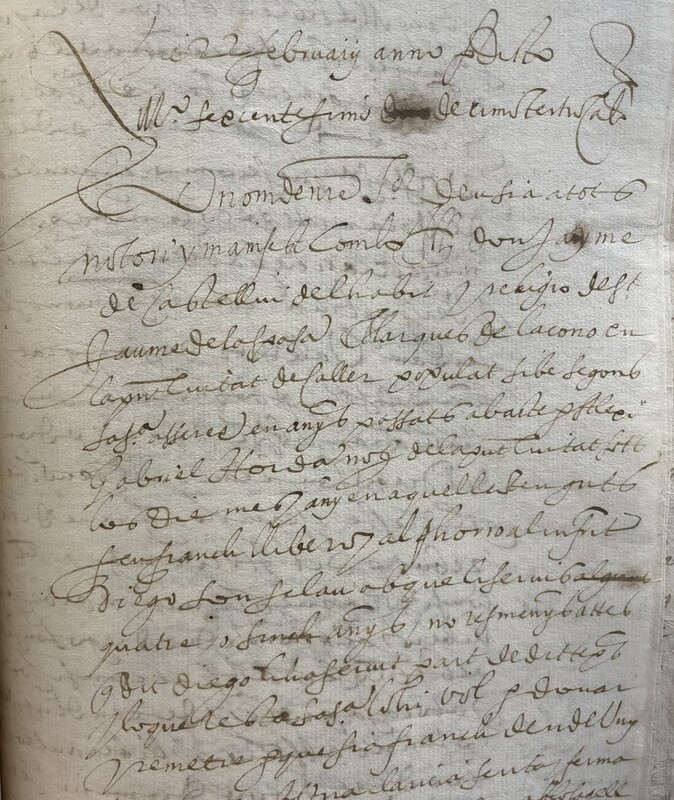

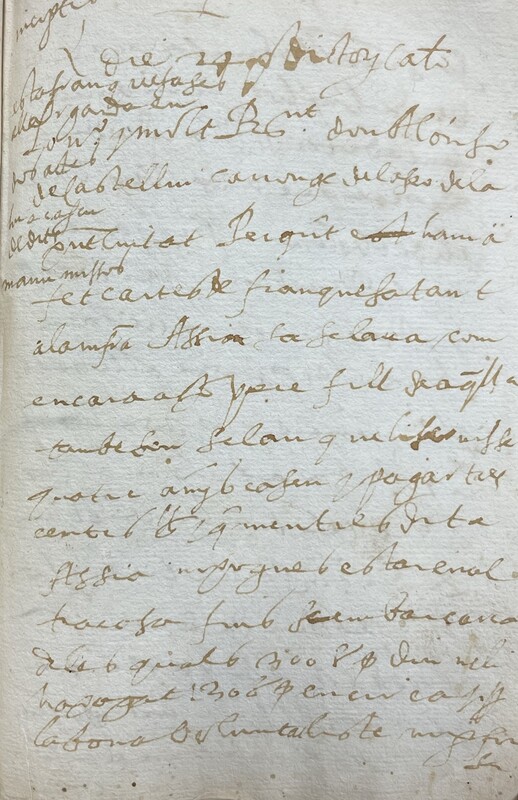

La modalità di liberazione più frequente per gli schiavi nel regno di Sardegna era la manumissione concordata tra schiavo e padrone e dilazionata in un periodo di tempo stabilito, con l’adempimento di alcune condizioni e il pagamento di una somma di denaro. Nelle fonti sarde viene chiamata “taglia” o "talla" in catalano e "tallia" in latino. Normalmente la durata del contratto di taglia era di tre, cinque, sei, otto anni. Si stabiliva la cifra che il captivo avrebbe dovuto versare al padrone per il proprio riscatto entro gli anni stabiliti: comunemente si trattava dello stesso prezzo che il padrone aveva pagato per acquistare lo schiavo. Per racimolare l'intera cifra dovuta gli schiavi potevano ricorrere al prestito, totale o parziale e, dopo aver svolto tutti i suoi compiti in casa del padrone, allo schiavo era spesso concessa la possibilità di svolgere altri lavori in autonomia. I contratti di taglia, talvolta, prevedevano dei garanti. Per assicurarsi che lo schiavo attallato non fuggisse, che rispettasse le clausole e che pagasse il denaro pattuito, il padrone richiedeva che intervenissero uno o più schiavi o liberti con funzione di fideiussori. Questi, generalmente, si impegnavano a risarcire al padrone la cifra della taglia nel caso in cui lo schiavo fosse fuggito.

Lo schiavo che ne beneficiava entrava in uno stato di transizione tra la schiavitù e la libertà che, se le condizioni fossero state rispettate, avrebbe messo fine alla condizione servile. A beneficiare della libertà ottenuta con la taglia era anche la discendenza dello schiavo.

I documenti

Bibliografia

Salvatore Loi, Prigionieri per la fede: razzie tra musulmani e cristiani (Sardegna secoli XVI-XVIII), S@l Edizioni, Capoterra, 2016.

Giovanna Fiume, Schiavitù mediterranee. Corsari, rinnegati e santi di età moderna, Mondadori, Milano, 2009.

Yvonne J. Seng, Fugitives and factotums: slaves in Early Sixteenth-Century Istanbul, in «Journal of the Economic and Social History of the Orient», Vol. 39, No. 2 (1996), Brill, pp. 136-169.